1949年,司徒雷登回到美国,这位曾为中国教育和外交,奔走一生的外国人,却落魄至无人问津。

最终是中国人为他养老送终,他的学生为什么会这样做?这背后藏着怎样的故事?

司徒雷登的一生,跟中国的联系,从他出生那一刻就开始了。

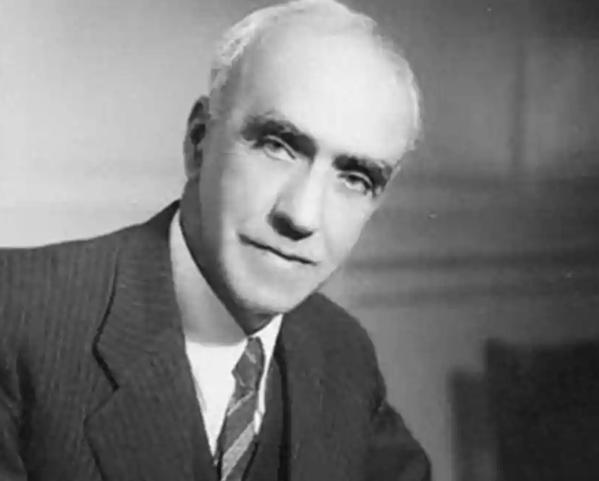

1867年,司徒雷登出生在中国杭州,父母是美国的传教士,带着基督教的信仰,和教育的理想,来到中国。

在杭州,他的童年和当地的孩子没什么两样。

吃的是中国饭,听的是中国话,甚至连脾气性格,都带着江南人的温和。

少年时,司徒雷登被送回了美国念书,毕业后成为了一名牧师,他的志向很简单,就是回到中国,像父母一样,为这里的教育和文化交流,尽自己的一份力。

1904年,司徒雷登真的做到了,回到中国,成为北京协和书院的老师,一待就是十几年。

1919年,和其他几位美国传教士,一起创办了燕京大学。

燕大建在北京西北郊,一片幽静的地方,后来成了北京大学的前身之一。

司徒雷登是创办者,还亲自担任校长,为了这所学校费尽心思,四处筹款,为学生提供奖学金,还鼓励教授们用英文教学。

他的目标是,把燕大打造成一所,融汇中西文化的大学。

司徒雷登的努力没有白费。燕京大学,很快就成为中国教育界的标杆,培养出了一批又一批优秀的人才。

学生们喜欢他,尊敬他,甚至亲切地称他为“司徒校长”。

司徒雷登身上,有一股令人信服的气质,无论是和学生谈话,还是在台上演讲,都能让人觉得这位老外真心为中国好。

可在中国的生活,没有一帆风顺,抗日战争爆发后,日军占领北京,燕大也受到了冲击。

司徒雷登坚决拒绝与日军合作,为此付出了很大的代价。

他被软禁在校园里,几乎与外界失去了联系,依然坚持保护学校和学生,甚至用自己的声望,为一些被捕的学生求情。

抗战胜利后,司徒雷登已经年过七旬,没有停下脚步,一直觉得,自己的使命还没有完成。

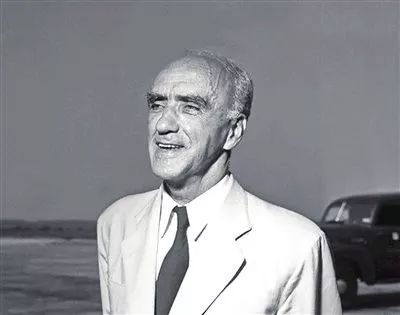

1946年,已经年迈的司徒雷登,接到了一个出乎意料的任务。

被美国政府任命为驻华大使,这是他没有预料到的,司徒雷登没有拒绝,想着自己的身份,或许能为当时动荡的中国,带来一点帮助。

他到南京上任的时候,正值国共两党内战的紧张时刻。

作为大使,司徒雷登试图在两党之间调停,一边劝说国民政府,进行政治改革,一边试图与共产党接触。

司徒雷登认为,对话比武力更重要,和平才是中国的出路。

现实远比他想象的复杂。国共双方的矛盾,早已不可调和,在南京努力了几年,却发现自己的作用微乎其微。

1949年,国民政府撤退到台湾,作为美国驻华大使,司徒雷登也不得不跟着撤离。

撤离前,司徒雷登的心情很复杂,在中国待了一辈子,把这里当成了自己的第二故乡。

眼看着局势一天天恶化,既不愿看到国家分裂,也不想参与外部势力干涉,司徒雷登走得很不甘心,也别无选择。

回到美国后,司徒雷登的生活,没有因为曾经的光辉经历,而变得顺利。

美国国内的政治环境,日益紧张,曾担任驻华大使的身份,成了某些人攻击他的理由。

被指责“没有保护美国在中国的利益”,甚至被称为“失败的外交官”。

一时间,舆论几乎把他推到了风口浪尖。

面对这些指责,司徒雷登沉默了,他并不在乎名利,现实的困境,却让他难以应对。

返回美国的头几年,司徒雷登靠着微薄的退休金,和一些朋友的资助度日,曾经的教育家、大使,如今成了一个身无分文的老头。

这样的情况下,一个意想不到的人出,现在他生命中。这个人就是他的学生傅泾波。

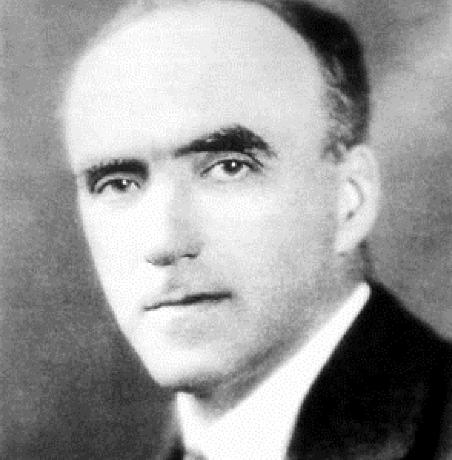

傅泾波是司徒雷登在燕京大学时的学生,两人关系很深。

在傅泾波眼里,司徒雷登是校长,更是亦师亦友的长辈,傅泾波后来成为了一名外交官,始终没有忘记这位恩师。

得知司徒雷登的困境后,傅泾波毫不犹豫地站了出来。

每月寄钱给司徒雷登,还主动搬到他身边,照顾他的生活起居,这一切,他从未觉得是负担。

傅泾波常说:“如果没有司徒校长,就没有今天的我,他为中国付出了那么多,现在轮到我们为他尽一份力。”

在傅泾波的悉心照料下,司徒雷登的生活,稍微安定了一些。

傅泾波一家对他无微不至,甚至将家里的孩子,都教会了中文,好让司徒雷登不会觉得孤单。

司徒雷登曾感慨:“我这一生的最后岁月,能有这样的学生陪伴,已经是莫大的幸福。”

有傅泾波一家照顾,但徒雷登的身体,还是无法避免的,一天不如一天。

晚年患上了多种疾病,需要频繁就医,医疗费用,也让这个家庭捉襟见肘。

傅泾波从来没有抱怨过,甚至对家人说:“这是我们该做的,他为中国付出了一生,我们也要为他做些力所能及的事。”

1962年,司徒雷登在美国逝世,享年95岁。

最后一刻,傅泾波一家陪伴在侧,直到生命的终点,都没有离开这个中国家庭的关怀。

他的遗愿很简单:希望有一天,自己的骨灰能回到中国,回到那片养育他、成就他的土地。

司徒雷登去世后,傅泾波一家,接下了完成他遗愿的重担。

司徒雷登的一生都与中国密不可分,将他的骨灰送回中国,是对这位恩师的尊重,这条路并不平坦。

1960年代的中美关系非常紧张,想要把司徒雷登的骨灰,运回中国,几乎是不可能的事情。

傅泾波尝试了许多方法,始终没有成功。

联系了多个国际机构,和中美民间交流团体,希望寻求帮助,却一次次碰壁。

每一次失败,他都会在心里对司徒雷登默默道歉,这是恩师的遗愿,也是自己无论如何,都必须完成的使命。

傅泾波没有放弃,多年来一直在等待机会。

每逢中美关系有缓和的迹象,他都会尝试,向中国驻外使馆和相关机构发信,表达自己的请求。

他写信时总是提到,司徒雷登一生,致力于中国的教育事业,为中美文化交流做出了巨大贡献。

希望中国能以宽容的态度,接纳这位,曾经为中国付出一切的外国人。

直到1970年代,中美关系缓和,傅泾波的努力终于迎来了转机。

经过多方努力,终于得到了正面的回复。

司徒雷登的骨灰,得以运回中国,并最终安葬在他的出生地——杭州。

这是他魂牵梦绕的地方,也是他心灵的归宿。

2008年,杭州为司徒雷登修建了一座纪念墓碑,上面刻着他的中文名字和一段话:“为中国教育和文化交流贡献了一生的美国人。”

这块墓碑是对他一生的肯定,也是对他中美友谊桥梁身份的纪念。

许多曾经燕京大学的学生,还有了解司徒雷登故事的中国人,纷纷来到墓前献花。

他们用自己的方式,表达对这位“老外校长”的尊敬和怀念。

傅泾波在墓碑前久久伫立,思绪万千,几十年来的坚持和努力,终于有了结果,眼中含着泪,这段跨越半个世纪的故事,终于画上了一个圆满的句号。

司徒雷登安息了,他的精神却长存于中美之间。

在那个复杂的时代里,这位外国人用自己的执着和善意,搭建了一座不朽的桥梁。