文章内容较长,大概需要花费您10分钟时间,建议收藏。本文内容均参考、引用权威资料及可靠信息源;结合个人观点创作的原创文章,文末已标注文献和资料来源。

正德十二年九月,明朝九边重镇之一的大同镇总兵王勋,收到一封十分蹊跷的来信,看完后陷入了深深的迷茫。

在这封署名“总督军务威武大将军总兵官-朱寿”的信件中,嘱咐王勋守好城池、安心练兵,以备随时听从召唤。

王勋从信件的行文习惯和口气上,猜不出“朱寿”的真实身份,也从未听说过朝廷有威武大将军官职,但既然姓朱就一定大有来头。后经多方打听,方才得知所谓的“威武大将军朱寿”正是明武宗朱厚照。

同年十月,适逢蒙古鞑靼部落小王子率五万骑兵犯边,朱寿命王勋集结部队北上主动迎敌。他心里不禁连连叫苦:“这是要拿我的脑袋祭旗呀!”

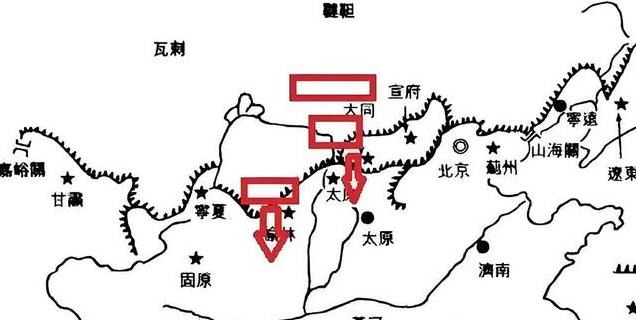

▏蒙古鞑靼犯边,明武宗出关迎敌

据《明武宗本纪》记载:“秋八月甲辰,微服如昌平。乙巳,梁储、蒋冕、毛纪追及于沙河,请回跸(帝王返驾回宫),不听。己酉,至居庸关,巡关御史张钦闭关拒命,乃还。丙辰,至自昌平。戊午,夜视朝。”

正德十二年八月甲辰,明武宗在近臣江彬等人的帮助下潜出紫禁城。几日后内阁大臣才发现皇帝不见了,首辅梁储和蒋冕、毛纪三人急忙追至昌平境内的沙河,苦劝明武宗返回皇宫未果。

明武宗一路北上抵达居庸关后自称奉上谕出关,命守将即刻放行。都指挥使孙玺不敢擅作主张,遂上报巡关御史张钦再做定夺。张钦以“出关必须勘合”为由严词拒绝,明武宗只能亮明身份强令张钦放行。

但张钦以不符合流程为由再度拒绝,实则他是为避免再次出现土木堡悲剧,才会冒着得罪皇帝的风险将明武宗拒之于关外。无奈之下明武宗只能悻悻而去,但并未放弃出关的想法。

“丙寅,夜微服出德胜门,入居庸关。辛未,出关,幸宣府,命谷大用(武宗朝内侍“八虎”之一)守关,毋出京朝官。”

农历八月二十三日,明武宗从德胜门离开京城,带领一队人马来到了居庸关。趁张钦外出巡查白羊口之际闯关成功,一路向宣府方向绝尘而去。为阻止内阁首辅梁储等大臣的追赶,特命亲信宦官谷大用替代张钦镇守居庸关。

有了第一次居庸关受阻经历之后,明武宗意识到要想成功调兵遣将,避免“将在外君命有所不受”的情况出现,必须给自己换一个能节制天下兵马的身份。于是,在抵达边关前线阳和之后,别出心裁改名为“朱寿”,册封自己为“总督军务威武大将军总兵官”。

如此一来,既可以将兵权牢牢地控制在自己的手中,又能避免内阁成员的掣肘,简直是一石二鸟的上上策。即便将来出现任何闪失也是由朱寿背锅,和明武宗没有半点关系。

“庚子,输帑银(国库中的银子)一百万两于宣府。冬十月癸卯,驻跸(皇帝行止)顺圣川。”

明武宗为彻底铲除鞑靼部对边关的威胁,从国库中调出一百万两用于补充宣府军备,在顺圣川以逸待劳只等蒙古小王子率部前来扣边。做完战前准备之后,同年十月,达延汗率五万骑兵奔大同直扑而来。

据《明武宗本纪》记载:“甲辰,小王子犯阳和,掠应州。”大同总兵王勋担心皇帝的安危连夜派人给明武宗送信,希望他能避其锋芒回京避难。岂料,达延汗的到来正中明武宗的下怀,他要御驾亲征会一会成吉思汗的十五世孙。

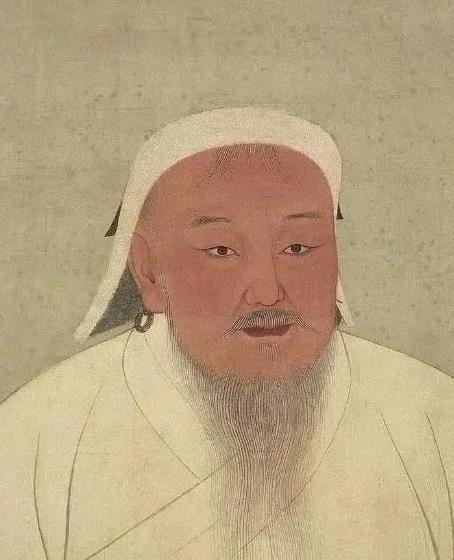

达延汗北元蒙古大汗巴彦蒙克济农之子,原名孛儿只斤·巴图孟克。他的人生经历极富传奇色彩,三岁时父亲在内讧中兵败丧命,母亲锡吉尔被权臣亦思马因掠走,自此沦为了无依无靠的遗孤,曾先后被巴该、特穆尔哈达克收养。

六岁时满都鲁可汗去世,巴图孟克的人生迎来了大逆转。满都鲁可汗的遗孀满都海为避免权力真空引起新一轮争斗,遂以31岁的年纪下嫁六岁的巴图孟克。当然,按照当时蒙古族的习俗,这也是无可厚非的事情。

巴图孟克作为黄金家族的唯一子嗣,在满都海的扶持和帮助下成为了汗位的合法继承人。继承汗位后称达延汗,因其年龄较小遂被明朝人称作“小王子”。

达延汗是蒙古草原上少有的文武全才,继承汗位后经过不断征战,先后击败了亦思马因、平定了也先之孙亦不剌和也里牙思兄弟叛乱,并得到了同为黄金家族成员的蒙古科尔沁部的支持。

随着达延汗统一东部蒙古各部之后,在八白室(成吉思汗陵)前宣布继任大汗,重新确立了成吉思汗黄金家族对蒙古各部的统治,他也被称为蒙古的“中兴之主”。

达延汗在为的38年间,曾多次率部劫掠长城沿线的明朝各镇,尤其是在正德年间更是变本加厉。其实,明朝和边疆少数民族之间的关系既复杂又多变,在羁靡政策的影响之下,一般都是以和为贵、很少大动干戈,这也从侧面助长了包括蒙古鞑靼部在内的嚣张气焰。

最初,达延汗和明朝的关系相对和平,早在弘治年间曾屡次上书要求“入贡”,说白了就是以和明朝通商为名,或缺草原地区短缺的物资。但达延汗一边遣使“入贡”一边持续骚扰明朝边境。明明可以抢却以“入贡”做幌子,这种做法也让明朝不堪其扰。

从弘治到正德年间,达延汗多次攻入辽东到处烧杀抢掠,还曾多次骚扰明朝九边重镇宣府、大同、延绥等地。这也使得明朝和蒙古鞑靼部落之间的关系异常紧张,所以明武宗继位之后,在梳理和控制内政之后,决定御驾亲征正面硬刚小王子。

其实,所谓的“小王子”是明朝官方对达延汗的戏谑之称,明、蒙关系好的时候官方称其达延汗,闹掰了之后就是“小王子”。电影《大话西游》中有一句经典台词:“以前陪我看月亮的时候,叫人家小甜甜!现在新人胜旧人,叫人家牛夫人!”

明朝和蒙古鞑靼及其他少数民族部落之间的关系,就是这样时好时坏、飘忽不定。这或许就是羁靡政策的后遗症,两方实力此消彼长之时,也是“和”与“战”的晴雨表。

可见,蒙古鞑靼部达延汗绝非善类,甚至可以说是明武宗强有力的对手。正常情况下都会选择避其锋芒,但明武宗却明知山有虎偏向虎山行,这或许正是少年天子的通病。

明武宗之前,明朝皇帝御驾亲征有先例但没有成为传统,毕竟不是所有人都有御驾亲征的胆识和能力。明成祖朱棣和明宣宗朱瞻基都是人中龙凤,但明英宗朱祁镇却功败垂成,这些案例似乎都在提醒明武宗及明朝边镇将领,绝对不能再出现土木堡之变了。

▏明朝皇帝和蒙古大汗的正面交锋

明武宗朱厚照十分仰慕先祖朱棣五次御驾亲征漠北的辉煌战绩,自幼就在心底埋下了一颗纵马塞外、驰骋疆场的野心。但让他失望的是这次假借总兵官朱寿之名亲临宣府重镇,一直都没有发现蒙古人的身影,甚至连汉人也没见到几个。

当明武宗收到王勋上奏达延汗犯边的消息后马上来了精神,这种千载难逢的好机会可遇而不可求,他要学习先祖朱棣御驾亲征,替大明王朝打出一个太平盛世。

据《明武宗本纪》记载:“甲辰,小王子犯阳和,掠应州。丁未,亲督诸军御之,战五日。辛亥,寇引去,驻跸大同。”

本着史书字越少事儿越大的一贯作风,不禁让人产生了一种错觉,在这场约十万人的大战中,明军和蒙古鞑靼部骑兵激战五日,双方军士缠斗在一起互砍、乱杀,场面一度陷入了胶着状态。

这是有史以来明朝皇帝和蒙古大汗的第一次也是唯一一次正面交锋,就算是明太祖朱元璋和明成祖朱棣,也未曾遇到过如此高规格的战争场面。

时年27岁的明武宗在御驾亲征时临危不惧,镇定自若地指挥千军万马,一次又一次地冲向达延汗麾下的骑兵,喊杀声从清晨一直到午后,双方将士不死不休。

约十万人的大型战争场面,激烈程度远超后人想象。一个初出茅庐的少年皇帝和身经百战的蒙古大汗,在正面战场上打了一场史无前例的遭遇战。

据《明武宗实录》记载:“上乃率内外提督、监督太监张永、魏彬、张忠,都督朱彬及振杰、王钦、勋、英、隆、雄、参将郑骠等兵,自阳和来援,众殊死战,虏稍卻,诸军乃合。会暮,即其地为营垒,乘舆止焉。”

明武宗亲临前线督战、指挥,明军士气大振一鼓作气,把达延汗及其麾下的士兵都看傻了,这还是明朝军队吗?后来才得知明武宗御驾亲征,不禁对这位少年天子刮目相看。

“明日虏来攻,上复督诸将御之。自辰至酉,战百余合,虏乃退。明日引而西。上与诸将且战且进,追至平虏、朔州等边。”

从《明武宗实录》的记载中可知,这场明朝和蒙古鞑靼部的激战,明武宗似乎提前掌握了战场的主动权,调兵遣将游刃有余、指挥列阵轻车熟路。先派遣小股部队强攻,借此迷惑鞑靼首领达延汗。

王勋所部就是迷惑达延汗的一支疑兵,明武宗让他去对战高于己方几十倍兵力的蒙古骑兵,这番操作让王勋及其他将领都看傻了,这明显是让王勋及其部众去送死。

王勋身为大同总兵一点都不含糊,即便知道自己可能一去不复返,但还是愿意用性命去给第一次御驾亲征的明武宗当陪练。

在达延汗放松警惕之际,明武宗下令徐徐增兵,这种战略也被后世称作“添油战术”,这可是兵家大忌,弄不好就很容易一败涂地。

但明武宗心中早有韬略,随着“添油战术”接近尾声时突然下令增兵,对鞑靼部骑兵展开了围猎,最终大败鞑靼大军。

明军也并非一帆风顺,在十万人大乱斗之际,明武宗也差一点陷入绝境。《明武宗实录》记载:“乘舆几陷”,但可喜的是明武宗在危急时刻“斩虏首一级”。

据《明武宗本纪》记载:“上复进兵,会天大风,黑雾昼晦,我军亦疲困,乃还。复令勋及巡抚佥都御史胡瓒,以揵闻于朝。”

在蒙古鞑靼部骑兵败退之际,明武宗意欲乘胜追击但被属下劝阻。然后,复命王勋、胡瓒二人飞传捷报,可知应州大战以明军胜利而告终。

据《蒙古黄金史》记载,达延汗提前得知明军大规模出击的消息后,仅留下少量兵马佯装抵抗,其本人则带着妻子察静夫人逃离战场。

但令人百思不得其解的是,达延汗回到大本营后不足两个月就去世了,自此之后蒙古再也无法组织成建制的军马袭扰大明边境了。据此猜测达延汗之死和明武宗御驾亲征有很大关联,至于是受伤还是染病不得而知,但明朝通过应州大战的确达到了目的。

据《明史·鞑靼列传》记载:“是后岁犯边,然不敢大入。”经此一战,蒙古几十年不敢南下,即便史书上没明确记载达延汗的去世和应州大战有关,但事实胜于雄辩。

达延汗去世之后,漠南蒙古再一次陷入了分裂状态。应州大捷及时阻止了蒙古统一的进程,有效打击了第二个成吉思汗的崛起,仅凭这一点就足以为明武宗正名。

史书中极好逸乐,纵情于声色犬马,以行为荒唐越轨而著称的明武宗,御驾亲征并亲自指挥打赢了应州大战,击退了不可一世的蒙古鞑靼小王子。

▏应州大捷之史书抹黑or粉饰败绩

据《明武宗本纪》记载:“是年,琉球、乌斯藏入贡。”应州大捷的影响力不言而喻,不仅让屡次犯边的蒙古再无一统之可能,同时也让番邦慑于明朝之威。

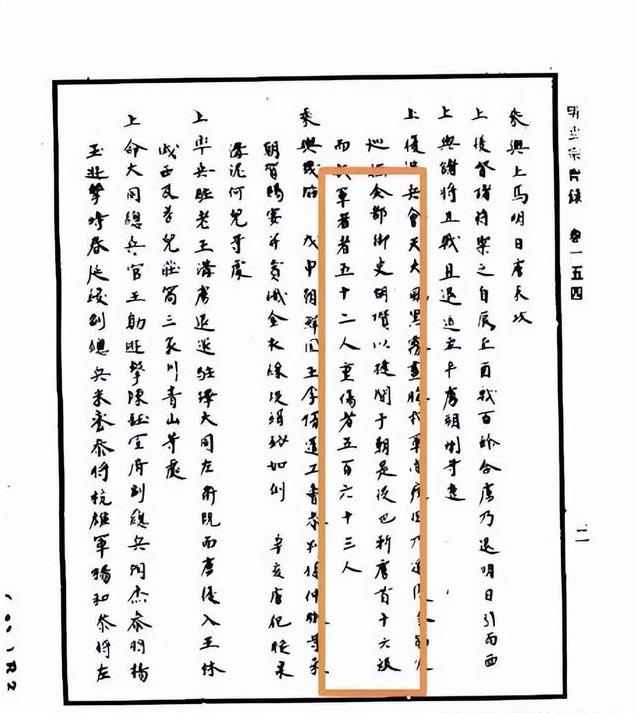

但应州大捷的战果却令人百思不得其解,据《明武宗实录》记载:“是役也,斩虏首十六级,而我军死者五十二人,重伤者五百六十三人。”

一场十万人的明蒙大战,在为期五天的激战中明军仅斩首16人,重伤将士523人。这就有点匪夷所思了,就算是十万头猪在一起打架,死伤数量也不止于此吧?

想要正本清源,先看一下《明武宗实录》是否可信。该书始于嘉靖元年完稿于嘉靖四年,主持编修的是大学士费宏。

在编纂过程中存在过于仓促、失实、夹杂主观好恶等缺点,甚至可以说《明武宗实录》是历朝实录中编撰质量最差的一部。

有观点认为,明武宗英年早逝后,张太后和内阁首辅杨廷和等一众官员,以嘉靖帝是“小宗入大宗”为由,希望他能入嗣明孝宗朱祐樘,这样一来和明武宗就是亲兄弟关系了。

但嘉靖帝死活不肯,毕竟他是以藩王入主皇庭,如果入嗣明孝宗就是换了个爹,他的自尊心不允许自己这样做,所以才会引发“大礼议”之争。

后来,为了让亲生父亲兴献王朱祐杬入太庙,将朱棣谥号改为“成祖”后把明仁宗朱高炽踢出了太庙。这种事情他都做得出来,抹黑堂兄明武宗也是水到渠成之事。

在这种背景的影响下,编纂《明武宗实录》时将大量传说、野史一股脑地塞入其中,统统变成了明武宗朱厚照的“黑料”。

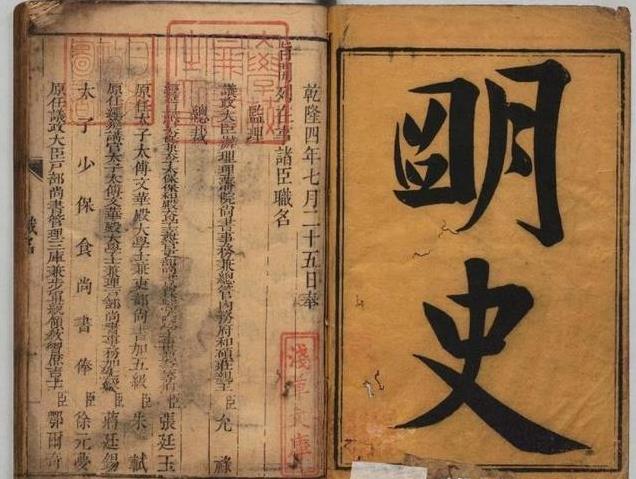

另外,清修《明史》期间也存在蓄意抹黑、篡改正史之嫌疑,其可信度一直受到质疑并存在诸多争议。

据统计清修《明史》时期,明朝官方档案从1000多万份人为缩减至3000余份,对原始史料的毁灭和政治干预尤为严重,如此大的差距不出错都难。

当然,也不排除内阁操纵史官抹黑明武宗,毕竟他是继明宣宗之后唯一军政大权独揽的明朝皇帝。反观嘉靖和万历几十年不上朝,所以才躲过了内阁的算计。

值得一提的是,明武宗应州大捷后回京,在大肆宣扬战功、自封镇国公、太师之时,兵科都给事中汪玄锡直言指责武宗:“前日应州之役,杀掳人民,难以计数。六军之众,折损亦多。淂失相较,实为悬绝,君臣动色相贺,不知丑类退还部落之时,亦有大赉如我中国之为乎?”

这件事情也为应州大战是大捷还是大败蒙上了一层疑云,如果从“乘舆几陷”和“斩虏首一级”来看,的确配不上十万人大战的惨烈程度。

所以,为了体现出明武宗朱厚照战功卓著,统计战功的官员刻意压缩其他统兵将领的斩首数字。有观点认为,明朝在应州大战中损失极为惨重,但为了维护皇帝的形象,战果被刻意隐瞒。

但按照明朝时期的统计标准来看,“一个首级”相当于歼敌 5-10 倍,也就是说看似是斩首一个,实则可能是歼敌50-100人;明军“斩虏首十六级”,可能是80-160人,

也有人强调蒙古方面的记载提到达延汗在战斗中逃离战场,并没有和明军正面交锋,应州大战被称作“大捷”有点牵强。

▏结 语

不管应州大战是大捷还是大败,从这场战争的后续影响上来看,蒙古经此一战一蹶不振,再也没有形成真正意义上的统一,这才是这场大战真正胜利的地方。

明武宗是历史上少有的敢于御驾亲征并凯旋而归的皇帝之一,纵观武宗之后的明朝,再也找不出一个可与之媲美的皇帝了。

历史上共有三位庙号为“武宗”的皇帝,分别是唐武宗李炎(卒于32岁)、元武宗孛儿只斤·海山(卒于30岁)和明武宗朱厚照(卒于31岁)。

值得深思的是三位武宗皇帝均英年早逝,史书对他们的死因都讳莫如深,后世对他们的评价也都褒贬不一。

【参考文献】《明武宗实录》、《明武宗本纪》、《明史》