大家在看三国电视剧的时候啊,有没有留意到这么个情况呢?就是常常能在城门特别显眼的地方看到写着“荆州”这两个大字。您可别说,这其实挺逗的呢。为啥这么讲呢?因为在真实的历史当中啊,确实是有荆州这么个地方存在的,不过呢,可不存在所谓的荆州城哦。这荆州啊,它更像是一种省级单位,甚至比省级单位的规格还要再高那么一点儿的行政区划呢。打个比方来说吧,那荆州牧的级别,差不多就和清朝时候的两广总督、闽浙总督是一个等级的哦。您知道吗?在东汉建安十八年的时候,曾经对全国所属的九州州域进行了重新划分呢。这一划可不得了,把广东的全部地区,还有广西的桂林市以及越南北部的一些地区,都给划分到荆州这个州域里面去了。所以由此可见,这荆州的范围比起后来咱们所熟知的一个省的面积那可是要大上一些的呢。

荆州这块地盘啊,它的范围可是一直在变呢。而且它的治所,也就是相当于首府的地方,也搬了好几回啦。最开始的时候,是设在武陵郡的汉寿县。后来呢,刘表掌权的时候,就把荆州的治所改到了南郡的襄阳县。不过这里还有个情况哦,就是后来襄阳好像还升格变成郡了呢。大家都知道关羽吧,他可是被刘备加封了一个襄阳太守的头衔,但实际上啊,那时候襄阳已经不在刘备实际控制之下了,所以可以说是个空头的襄阳太守咯。再后来,经历了赤壁之战,荆州就被分成了三部分啦。这时候,自称“荆州牧”的刘备呢,又把孱陵这个地方改了个名,叫做公安,并且还把公安设成了荆州的治所呢。

汉寿呢,它是一个县,位置在刘备所管辖的区域范围之内。当刘备成功拿下荆州南四郡之后,就对麾下的将领进行了封赏。他封张飞担任宜都太守这个官职,同时授予征虏将军的军职,还封其为新亭侯。而对于关羽呢,封他做襄阳太守,军职是荡寇将军,并且关羽原本的汉寿亭侯爵位依旧保持不变。这里面刘备不改动关羽“汉寿”这个爵号,其实是有着很深的用意的哦。要知道,爵位是有不同等级的,像亭侯、乡侯、县侯,甚至再往上还有公爵呢。关羽一直可以沿用“汉寿”这个称号,如果将来某一天,形势发展到关羽能够受封成为“汉寿公”或者“汉寿王”的话,那很可能就意味着刘备兴复汉室的伟大事业已经顺利完成啦。

关羽最终未能获封汉寿公或者汉寿王,这着实是历史上的一大憾事。其实呢,这里面主要的原因并非是关羽他自己大意了,或者说指挥作战能力不行,而是在于遭到了战友的背叛以及盟友的背后一击。就说糜芳吧,还有孙权,他们俩在某种程度上都能算是“汉中王国”的“国舅”呢,和刘备的关系那是相当亲近的,对于这一点,关羽心里可都是清清楚楚的。

话说关羽在决定向襄樊进发之前,那可是做了相当周全的准备工作呢,尤其是在防范东吴可能进行偷袭这方面。他沿着长江一带构筑起了数量众多的烽火台,这些烽火台的作用可不小,一旦发现东吴有什么动静,就能通过点燃烽火及时传递消息,好让己方有所防备。而且哦,关羽还把出征将士们的家属都集中安排到了南郡这个地方,并且交由糜芳来负责“保护”。这里说的“保护”,或许可不单单是字面上的意思哦,这里面很可能还藏着更深一层的考虑呢。为什么这么说呢?其实,这做法很可能是刘备的意思哦。要知道,刘备在这方面那可是很有经验的。想当年他率军进入四川的时候,用的就是类似的办法呢。那时候他是怎么做的呢?他让黄忠、卓膺率领着士兵朝着刘璋那边进发,而他自己则直接前往关中地区,把各位将领以及士兵们的妻子儿女都作为人质留在身边,然后才带着兵和黄忠、卓膺等人一路前进到涪这个地方,并且占据了那里的城池。就是通过这种方式,来防止原来的部下以及那些投降过来的将领们生出二心呢。所以关羽这次把出征将士家属集中到南郡让糜芳“保护”,说不定也是借鉴了刘备当年的做法哦。

在古代,“妻子”这个词其实是个合成词呢,它所指代的是正妻以及儿子哦。要知道,妾室还有女儿那可都不在“妻子”所涵盖的范围之内。就拿后世的朱元璋来说吧,在他心里呢,就只认定一个人是妻子,那就是马皇后啦,并且也只把朱标看作是真正意义上符合“妻子”中“子”这一层含义的儿子哦。至于其他的情况该怎么去看待、怎么去算呢,相信各位读者朋友们肯定会有更为精妙独到的见解。

在那个时期,像刘备这样的各路诸侯,都有个挺常见的做法,就是喜欢拿部将或者其他诸侯的老婆孩子当作人质呢。就说关羽吧,他出征的时候,把将士们的家属都交给糜芳去保护,这里说的保护其实也有点像看管的意思啦。关羽这么做,那可完全是因为对糜芳这位“国舅”的忠诚是深信不疑的。为啥称糜芳是“国舅”呢?这得讲讲他和刘备集团的渊源了。糜芳这人吧,做事确实不怎么靠谱,可人家在刘备集团那可是原始股东的身份。当初,他可是连万贯家财都拿出来投入到刘备集团里了,还带着两千奴仆一起入股呢,而且,他还有个亲姐妹也在其中(只是这糜夫人具体年龄不太清楚,也不知道是比糜芳大还是小)。后来,曹操那边给糜芳封了高官厚禄,可人家根本就没动心,坚决抛下那些优厚的待遇,就那么不离不弃地一直跟着刘备到处奔波。就像史书里记载的那样:“曹公表竺领嬴郡太守,竺弟芳为彭城相,皆去官,随先主周旋。”从这些就能看出糜芳对刘备集团那也是有不小贡献的,所以关羽才会如此信任他,把出征将士家属这么重要的事儿交给他呢。

糜家的人那可是相当不错,不但忠诚度极高,而且个个都很能打仗呢。就说糜竺吧,在小说里头呈现出来的形象是那种文弱的样子,可要是去翻一翻《三国志》就会发现不一样的记载哦。《三国志》里可是明明白白地写着:“自竺至照,皆便弓马,善射御云。”这意思就是说,从糜竺一直到糜照,他们这些人在骑马射箭方面都很在行,驾车御马的本事也很不错呢。

咱们来聊聊糜竺这一家子。糜竺呢,还有他的弟弟糜芳以及孙子糜照,这一家人可都是擅长弓马,在射箭驾车这些方面都很厉害的。按常理说,就他们这本事,本该成为一门忠烈之士,在刘备为了兴复汉室而拼搏的这条道路上继续建立新的功绩呢。可谁能料得到,就那些装扮成商人模样的东吴轻武器士兵一来,这糜芳居然就直接投降了,真的是太让人意想不到啦!

您知道吗,糜芳后来投降了。这一投降呢,原本被关羽当作人质留在荆州的那些将士们的家属,一下子就全都落到吴军的手里边去啦。就因为这样,可给吕蒙省了不少的力气呢。

关羽最终败亡了,这对于刘备和诸葛亮而言,那必定是痛心疾首的事。要知道,刘备与关羽情同手足,诸葛亮也向来倚重关羽,他们怎么可能希望关羽有这样的结局呢?可就是有那么一些毫无根据的“借刀杀关羽”的阴谋论在流传,这些说法根本就经不起推敲,完全是无稽之谈嘛。所以,咱们还是把目光聚焦到正事上,好好来探讨一下关羽失荆州这件事,到底应该由谁来承担责任呢。

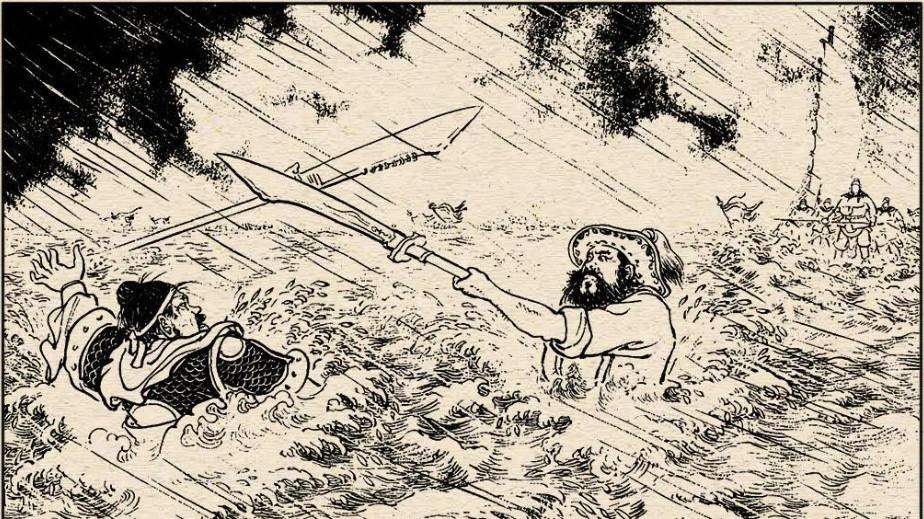

可不得了,直接就把于禁给生擒了,而且还把庞德给斩杀了,这一系列的壮举让他的威名一下子就在华夏大地传播开来啦,那气势,相当震撼呢。并且,关羽还把曹仁给死死地困在了樊城,弄得曹仁在樊城是一点儿都动弹不得。面对这样的局势,曹操那边都慌了神呢,甚至都有了想要放弃曹仁和许都的念头,想着干脆自己带着汉天子刘协赶紧跑路算了呢。

当我们仔细研读《三国志》时便能够察觉到,汉中之战与襄樊之战这两场战役,虽说并非是在同一时刻展开的,可在时间层面上却是存在着交叉情况的。彼时,刘备正在汉中这边一个劲儿地催促着征集兵员以及筹备粮草等相关事宜,忙得不可开交。而诸葛亮呢,身处成都也是忙得晕头转向,那情形就仿佛脚都要打到后脑勺了似的。在这样的状况下,能保证不从关羽所镇守的荆州那边抽调物资以及兵力过来,就已经算是很不错的啦。要是再给关羽一些时间,让他能够把那三万降卒好好地训练一番,训练成熟之后,还真的是有很大可能性会把这些降卒派遣到西川去从事屯田的相关事务呢。

关羽当时的情况。关羽在他所经历的那些事情当中呢,该去思考谋划的方面,他都已经仔细想过了;该付诸行动去做的事情,他也都一一落实做好了。要知道,他终究只是一个凡人,可不是什么无所不能的神仙呢。就算是真的神仙吧,在那样复杂的局势下,也不一定就能预先料到糜芳居然会不做抵抗就直接投降。所以综合来看呢,关羽在这件事情上,确实是没有什么责任可追究的啦。

大家想一想啊,刘备、诸葛亮、关羽在荆州这件事上似乎都找不到什么明显的责任,那这荆州之败到底该归咎于谁呢?这时候,很多读者肯定就会把目光聚焦到糜芳身上啦。至于那个公安将军士仁,这里得说明一下,史料里一般简称他为“仁”,由此推测他可能姓“士”,而不是姓“傅”哦,说不定他和交趾太守、安远将军、龙度亭侯士燮还是一家人呢。不过呢,他在襄樊战役里算不上是关键人物,所以他应该承担什么样的责任,相对来说就没那么重要啦。

糜芳居然在最不该叛变的时刻选择了叛变,这着实让人觉得十分费解。而更让人想不明白的是当时曹操的态度呢。据正史所记载的情况来看,曹操做出了两件让人有些意外的事儿。一方面,他把孙权将要偷袭荆州的这个重要消息通报给了关羽;另一方面呢,他还非常严厉地命令徐晃,要求徐晃绝对不可以因为贪图功劳就贸然前进,一定不要过早地去和关羽展开交锋。

曹操当时有着这样的战略打算,那就是要让关羽把围在襄樊的军队撤回来。为啥要这么做呢?因为曹操想让关羽掉转军队的进攻方向,去迎战吕蒙。曹操想着,等关羽把吕蒙搞的那支夜袭队给消灭掉之后呢,就可以凭借襄樊这个地方作为据点,再朝着南边去进一步发展。而且,曹操心里还琢磨着,看看能不能借着这个机会,顺势拿下几个郡县呢。

在历史记载以及《三国演义》的描述当中,有这样两件事是明确存在的。其一呢,是曹操向关羽通报了相关的消息;其二则是曹操曾下达命令让徐晃暂时按兵不动,保持观望的态势。然而,实际的情况却是,徐晃并没有依照曹操所给出的指令行事,他竟然擅自就对关羽发起了总攻呢。

你所描述的内容存在与史实不符的情况哦,陈寿所著《三国志》是一部纪传体国别史,较为客观公正地记载了三国时期的历史史实,并非如你所说存在因为端谁“饭碗”就刻意美化某人的情况呢。在真实的历史记载中,徐晃在襄樊之战中确实表现出色,他率领军队长驱直入,击败了关羽的主力。徐晃能取得这样的战果,是基于他自身卓越的军事才能、出色的指挥以及对战机的准确把握等诸多因素。他依据战场形势灵活用兵,做出正确的战略部署,最终在这场关键战役中发挥了重要作用,为局势发展带来了重大影响,其功绩是实实在在通过自身努力和军事行动所达成的,值得在历史上留下浓墨重彩的一笔。

当我们仔细去查阅相关史料,并且对襄樊战役的最终结果进行一番深入剖析的话,就能够发现,徐晃在这场战役里那肯定是遭受了极为惨重的损失。也正因如此,战役结束之后,徐晃根本就没办法去抢占哪怕是一座城池呢。再看看曹操这边,在襄樊战役里那损失可真是不小,好几万人马就这么没了,而且耗费的钱粮更是多得数都数不清,结果呢,却等于是全都在给孙权帮忙,就好比是辛辛苦苦做了一堆准备工作,最后成果却都被孙权给得了去,可真算是为他人做了嫁衣裳啦。

曹操在这场战事中可算是损兵折将,忙来忙去最后却白忙了一场。要说这里边也就徐晃好像还“立了大功”呢。用《杨修之死》里的一句话来形容曹操对徐晃的态度,那就是“操虽称美,而心恨之”。啥意思呢?就是曹操表面上虽然夸赞了徐晃,可心里头其实是对他有怨恨的。您瞧这战后的情况就知道了,徐晃呢,既没有得到加官进爵的待遇,也没有增加食邑的赏赐。和那姗姗来迟的张辽比起来,可真是差远了,显得太没面子啦。就说这战事过程吧,当时张辽还没赶到呢,徐晃就已经把关羽给打败了,曹仁被围的困境也就此解除了。等张辽和曹操在摩陂会合的时候,张辽的军队一到,曹操那可是相当给面子,亲自乘坐辇车出去慰劳张辽的军队呢,之后张辽便率军屯驻在陈郡了。

在《三国志·卷十七》里面,张辽的地位可不一般呢,他可是位列五子良将之首哦。而且,他还特别受曹家三代君王的高度称赞呢。再来说说徐晃吧,这人之前有过急功近利的情况哦。在那之后呢,就好像变了个人似的,开始变得小心翼翼、低调起来啦,就如同那句“先为不可胜,然后战,追奔争利,士不暇食……终不广交援”所描述的那样呢。

各位读者可得留意一下曹操对徐晃的称呼,他称徐晃为“徐将军”,可不是叫其表字“公明”呢。在曹操的五子良将当中啊,张辽被曹操赞誉为“古之召虎”,张郃则被比作“韩信归汉”,而徐晃呢,是被曹操拿来和周亚夫相提并论的。这可就有点意思啦,要知道,汉景帝刘启对周亚夫可是还有过一句评语的,那就是:“此怏怏者,非少主臣也!”

汉末时期有一位非常著名的人物,那就是曹操,他既是一位出色的诗人,同时呢又是一位很厉害的军事家呢。大家都知道周亚夫吧,他也是历史上比较有名的人物啦,而他最后的结局是饿死的,这在当时也算是广为人知的事情啦,曹操作为那样一个熟知诸多历史典故和人物事迹的人,肯定也是清楚这一点的。可是呢,有意思的是,曹操居然把原本属于周亚夫的一些情况,这里具体说的就是把周亚夫的那种类似的“帽子”,这里的“帽子”可不是真的戴在头上的那种帽子哦,而是一种指代啦,指那种和周亚夫相关的特定的情况或者说特征吧,曹操把它戴到了徐晃的头上。这显然不会是曹操无意间说出来的话或者做出的举动哦,肯定是有着他自己的某种意图或者考量在里面的呢。

建安二十五年的时候,东吴竟然没有走向灭亡,这里面有个人可是起到了关键作用,那就是曹魏的将领徐晃。对于这件事呢,曹操和刘备心里恐怕是气得不得了,估计牙根都恨得痒痒的。各位读者朋友们,想必对此也会有自己的一番看法吧。当时的情况是这样的,曹操已经安排了将军徐商、吕建等人前往徐晃那里,并且下达了明确的命令,说必须要等到各路兵马都集合到一起了,然后才能一同向前推进作战。可这徐晃呢,他压根就没等张辽以及曹操本人到来,就自作主张地开启了战事。这么一来,好多人就会想啦,他这做法是不是无形中给孙权帮了个大忙?而且还有人会琢磨,那徐晃会不会就是导致关羽在荆州败亡的罪魁祸首呢?要是当初关羽能早一点相信曹操所提供的情报,那这三国的历史又将会被写成什么样子呢?这可真是让人忍不住去遐想。