换个角度看历史,它也能变得生动有趣。1904年,作为通房丫环的李氏已经站着服侍丈夫和正妻用餐整整33年了。日复一日,她几乎习惯了这种生活。这天,李氏正给正妻添饭,管家突然冲进来喊了一声,她手一抖,碗掉在地上摔得粉碎。正妻正要发火,丈夫却大笑,对李氏说:“快坐下,一起吃饭吧……”

1871年,同治十年,百姓的日子过得艰难。面对沉重的税收和连续的天灾,李家实在撑不下去了。父母商量后,决定把女儿卖给有钱人家当丫鬟。这一年,58岁的省级高官谭钟麟被调往外地工作,他的妻子因为生病,无法随行,便打算花钱给丈夫找个贴身丫鬟,照顾他的日常生活。就这样,年轻貌美的李氏被选进了谭家。谭钟麟是湖南籍的官员,曾担任两广总督和吏部尚书,家世显赫。李氏家境贫寒,没受过教育,见识有限。她日常不仅要服侍丈夫和正室,还得承担繁重的家务劳动,生活十分艰辛。

谭家的规矩特别严格,就拿吃饭来说,只有丈夫、正妻还有少爷小姐们能坐在桌边吃,妾室们根本没资格上桌,只能在旁边站着吃。李氏身份更低,她只是个通房丫头,连站着吃饭的资格都没有,只能在饭桌边给其他人添菜盛饭,这样的伺候日子,她整整熬了33年。1879年,李氏突然开始频繁呕吐,家里的仆人们私下议论纷纷:"这可真是稀奇事,都这么多年了,该不会是有了吧?"确实如此,李氏终于怀孕了。她悄悄躲在一旁,手轻轻放在肚子上,脸上露出欣慰的笑容。这些年李女士吃了不少苦,受了不少委屈,本以为这个孩子的到来能改变她的处境,心里不免有些安慰。她迫不及待地把好消息告诉了丈夫谭钟麟。可丈夫冷淡的反应像一盆冷水浇在她头上,她立刻收起眼中的喜悦,默默低下头。她不知道的是,对谭钟麟来说,多个孩子早已不是什么值得高兴的事,毕竟他妻妾众多,子女也不少。李氏不敢再轻举妄动,她一边调养自己的身体,一边继续承担着繁重的劳动。

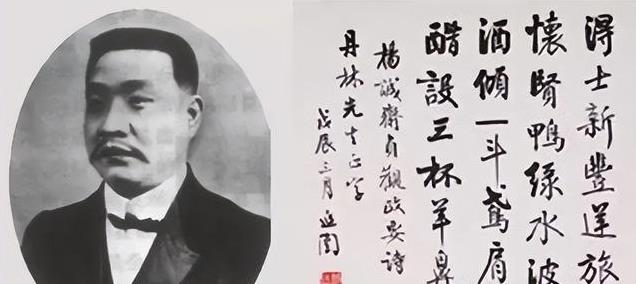

1880年1月25日晚上,李氏因为剧烈的疼痛不断尖叫,接生婆紧张地说是难产,急忙让人去通知老爷。被吵醒的谭钟麟听到女人的喊叫声,不耐烦地说了句:“真吵!”然后翻个身又继续睡了。谭钟麟没把那个贴身丫鬟当回事。睡下后,他做了个怪梦。梦中,已故好友何文安穿戴整齐来拜访,还说这次要长住。谭钟麟猛然惊醒,心里纳闷:何文安不是早就过世了吗?正琢磨着,屋外传来婴儿响亮的哭声,他这才想起有个丫鬟正在分娩,赶紧披上衣服,快步朝李氏的产房赶去。李夫人费尽力气终于生了个男孩,随后便累得昏睡过去。接生婆小心翼翼地把婴儿交给谭钟麟,他一见这娃娃,立刻笑得合不拢嘴。小家伙脸蛋红扑扑的,长得精神,一看就是个有出息的苗子。谭钟麟琢磨了一下,当即给儿子起名"谭延闿",取字"祖安",和"何文安"用同一个"安"字。

湖南人素来注重家教,讲究长幼有序、地位分明。谭钟麟虽然特别喜欢李姓女子生的儿子,但她出身寒微,在谭家始终抬不起头。靠着生了儿子,她总算得了个小妾的名分,可家里那些脏活累活,还得她自己动手去干。李氏生了儿子后,在谭家更加勤恳操劳,没过几年,她又为谭钟麟添了两个男孩。谭延闿渐渐懂事后,发现每次吃饭母亲总是站着服侍别人,这让他感到困惑。他试图拉母亲坐下,但母亲坚决不肯。这时父亲谭钟麟重重地放下筷子,他吓得不敢再动,母亲也像做错事一样低下了头。后来,谭延闿对谭家大院里的人和事越来越感到不解。每次他去杂事房找母亲,仆人们都会笑嘻嘻地喊他“小老三”。他虽然不明白这个称呼的含义,但从母亲的神情中,他察觉到那些笑容里藏着不友好的意味。

李夫人性格温柔,遇事从不争执。每当遇到这种情况,她总是默默地带着儿子离开人群,然后耐心地教导孩子要认真学习,只有将来有出息了才能保护好自己。每次听到母亲这么说,谭延闿都会坚定地回应:“我一定能好好学习,等将来有了本事,一定要好好保护母亲。”时间慢慢流逝,谭延闿渐渐长大成人。李氏终于得到许可可以回娘家探亲,她打算偷偷带上儿子,让他见见舅舅。出发时,李氏谨慎地牵着谭延闿从侧门离开,谭延闿不解地问:“放着大门不走,为什么要走又窄又矮的侧门?”两人别扭地走出门后,李氏向儿子解释:“不是娘不愿意走正门,是我的身份不允许。”

李氏回到自己家,眼泪止不住地流,这是她嫁到谭家以来头一回见到家里人。谭延闿看到舅舅家的生活状况,简直不敢相信自己的眼睛,他从未想过世上竟有这般困苦的日子。回家后,他坚定地对李氏说:“娘,您放心,我会努力学习,以后不仅要让您过上好日子,还要让您堂堂正正地出入家门。”儿子的话让李氏心里暖暖的,但规矩哪能说变就变。她一边叮嘱儿子好好学习,一边继续做着丫环的工作,就像往常一样,默默无闻。1902年,在当地的科举考试中,谭延闿以第99名的成绩考中了举人。这一成就让他的父亲谭钟麟对他更加看重和赏识。

义和团运动和八国联军的进攻让清朝的贡院考场彻底被毁。尽管当时人才稀缺,清政府仍然坚持举办了甲辰科会试,并把考试地点改在了开封。谭延闿参加了这次科举考试,他根据考题内容,从古到今详细分析,论述得清晰透彻,让批卷的考官们感到十分新鲜,都给他打了高分。结果公布时,他居然拿下了第一名,这在湖南地区可是两百多年来头一回。突然,外面锣鼓声震天响,谭家的管家第一个得知了这个好消息。他激动得不得了,赶紧往后院跑,边跑边大声喊:“少爷考上了!”等他跑到大厅时,谭钟麟正和夫人一起吃饭,旁边站着的还是李氏,她已经这样站着服侍别人整整33年了。管家急匆匆地跑进来,顾不上歇息,赶紧报告:“老爷,祖安少爷考中了,还是头名!”李氏正在给正妻盛饭,一听这话,手一抖,碗“啪”地掉在地上,摔得稀碎。正妻见状,顿时火冒三丈,刚要发火,谭钟麟却大笑,和颜悦色地对李氏说:“别忙了,快坐下,咱们一块儿吃吧。”谭钟麟一下子放松了家族规矩的严格程度,很明显,这是因为母亲地位随着儿子的成功而提升了。

谭延闿回到家中,走进大厅,看到桌上摆满了美味佳肴。让他意外的是,母亲也坐在桌旁一起用餐。这顿饭他吃得特别开心。他明白,这是自己刻苦学习换来的成果。他在心里下定决心,一定要更加用功,让母亲能光明正大地出入家门。谭延闿初次踏上仕途,临行前,母亲李氏语重心长地告诫他:“孩子,当官不能只图个名头,要真正为百姓做事。”从这番话里不难发现,李氏虽未受过教育,却有着非凡的见识和宽广的胸怀。谭延闿刚离开不到一年,谭钟麟便离世了。短短一年的官场经历,已让谭延闿对清朝的仕途彻底失望。他不仅没有感受到清廉为官的畅快,反而亲眼见证了朝廷的腐败无能。于是,他索性以父亲去世为由,申请丁忧守孝,连夜启程返回南方。谭延闿决定留在长沙,名义上是为母亲守孝。他一边尽心尽力地照顾母亲,一边积极参与新式教育的推广工作

清朝覆灭后,谭延闿成为湖南的军事长官,追随孙中山革命。他不仅是宋美龄的结拜兄长,还成为陈诚的岳父。他的后半生光彩夺目,成就非凡。谭延闿的人生道路上,母亲李氏的教诲始终伴随左右。他一生恪守孝道,尽心守护母亲。在李氏离世后,他不顾家族反对,打破传统束缚,坚持为母亲争取从正门出殡的礼遇,只为让母亲能体面地走完最后一程。1916年,李氏患重病在上海去世。谭延闿悲痛万分,想到母亲生前始终挂念故土,他决定亲自护送灵柩返回长沙,让母亲落叶归根。然而,那个老生常谈的难题又冒出来碍事了。谭延闿作为李氏的长子,已经取得了显赫的成就。他坚持认为,在李氏的葬礼上,灵柩应该从谭家的正门抬出。然而,谭家的其他成员却排成一排挡住去路,坚决不同意这个安排。他们觉得,李氏原本是通房丫环出身,作为妾室,按照规矩只能从侧门出殡。

谭延闿火冒三丈,高声喝道:"这些陈规陋习坑害了多少人,你们难道不清楚吗?"他随即下令让人把棺材抬出去,可没想到家族里的人全都冲上来,把路给堵住了。谭延闿觉得挺讽刺的,自己教了这么多年新式教育,可家里人还是守着老一套不放。他一气之下,直接爬上了母亲的棺材盖,趴在上面,大声喊道:“我谭延闿已经死了,快把我抬出去埋了!”就这样,母亲最终被谭家从正门隆重送出,以体面的仪式安葬,长眠于地下。在清朝,贫苦家庭出生的女孩处境艰难,既没有资源,也没有社会地位,甚至连说话的权利都没有。她们常常被忽视、被欺压,甚至遭受伤害。对她们来说,唯一的翻身机会就是依靠孩子——只有生了儿子,才能改变命运。

李氏算是运气好的,可那时候大多数女人活得跟野草似的,在历史洪流中连个影儿都没留下。你要明白,那些看似平凡却不断努力的日子,需要你拿出无比的坚持和胆量。等到你真正变强的时候,所有的困难都会主动避开你。