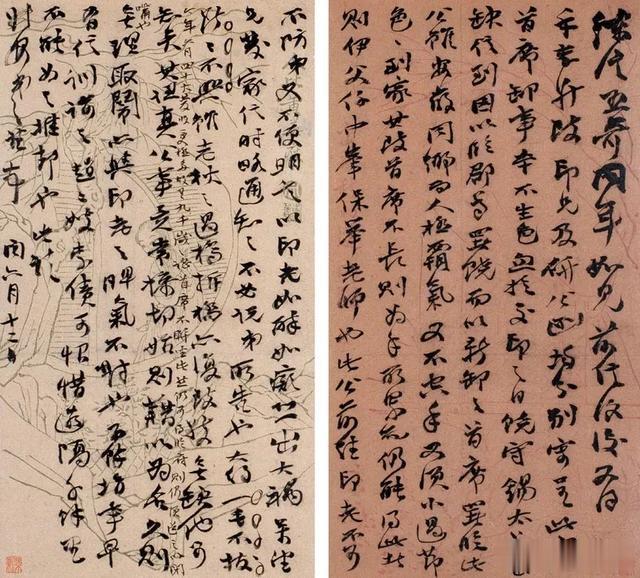

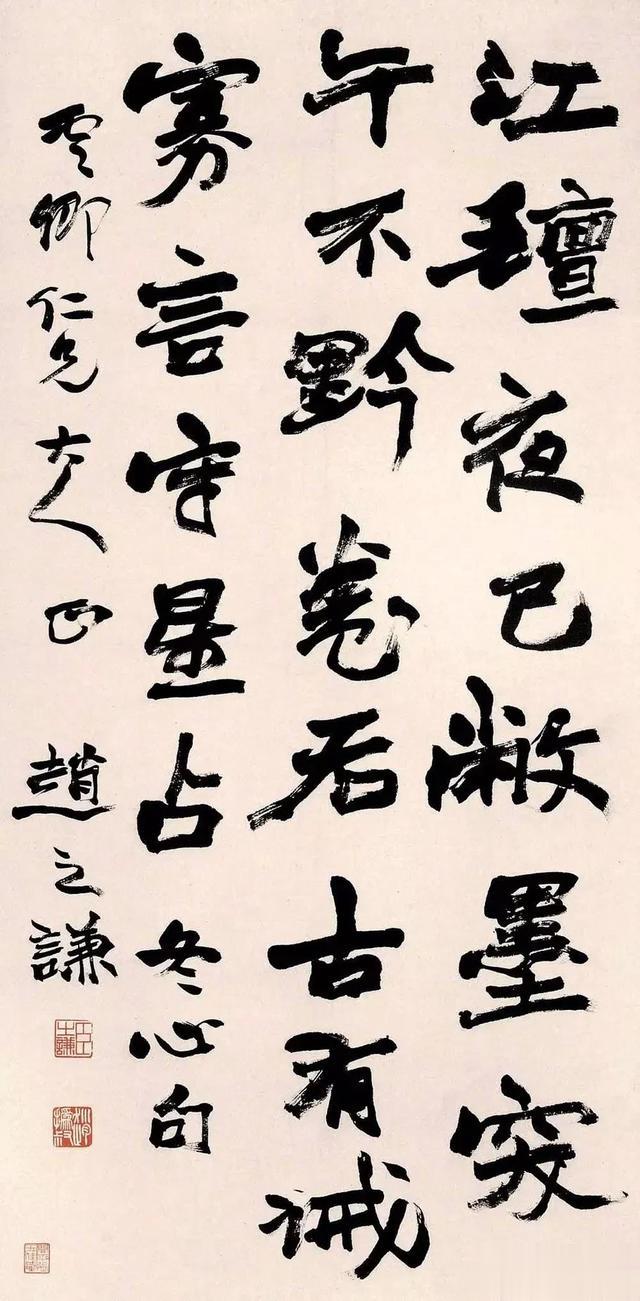

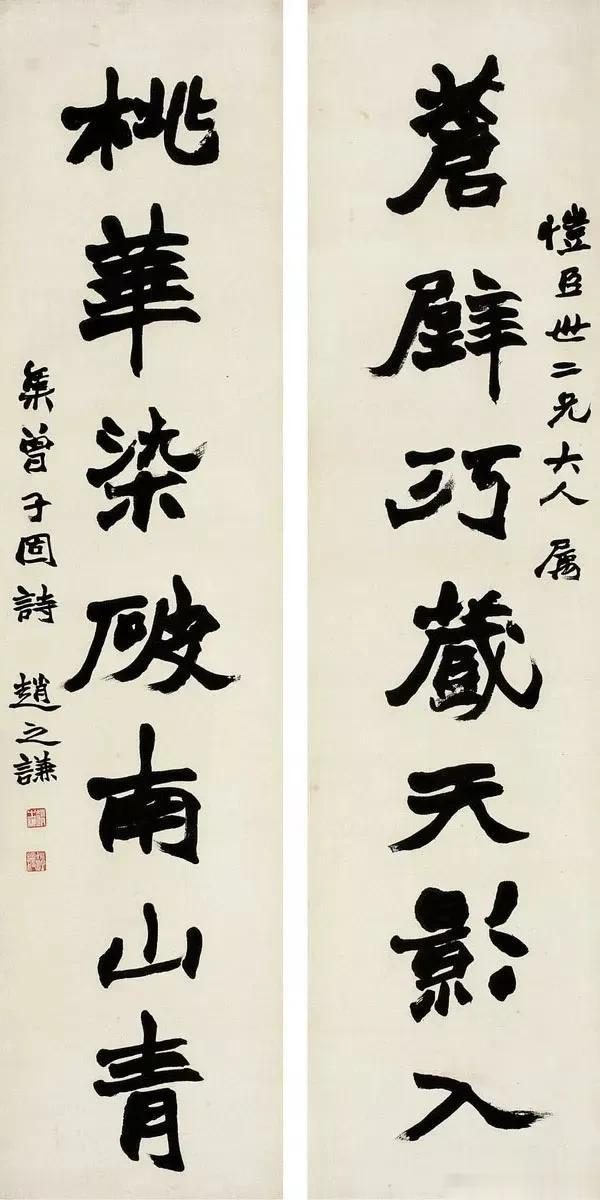

不妨先对这几位大家的技法试作分析。作为清代碑派书法大师级的人物,赵之谦金石书画均冠绝一时。他以南帖法写北碑,参以篆隶之势,并贯以金石之气。用笔以柔克刚,方折不斩,藕断丝连,线质刚柔相济而恩眷绸缪,柔媚中多见女儿情态。他将生硬的魏碑赋予灵巧与温妍,化刚猛为柔媚圆熟,故而其方笔意态不稳,纯度不够,可谓假碑派之体,行柔媚之态,消解了碑派书法刚猛、开张、雄肆的阳刚大气。“以宛转流丽之笔法,抚森严古朴之北碑,以研易质,化刚为柔。”

张裕钊无论在技巧上还是在作品意态上正好与赵之谦相反。其方笔技术突出,起笔、杀纸、运笔、收笔起讫分明,斩截果断,线质刚猛生硬有余而缺乏韧性,因此切断了他标领群雄走向大师的通道。虽然康有为对张裕钊推崇备至:“其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态逋峭特甚,其神韵皆晋、宋得意处,真能甄晋陶魏,孕宋、梁而育齐、隋,千年以来无与比。”但无法改变历史事实。

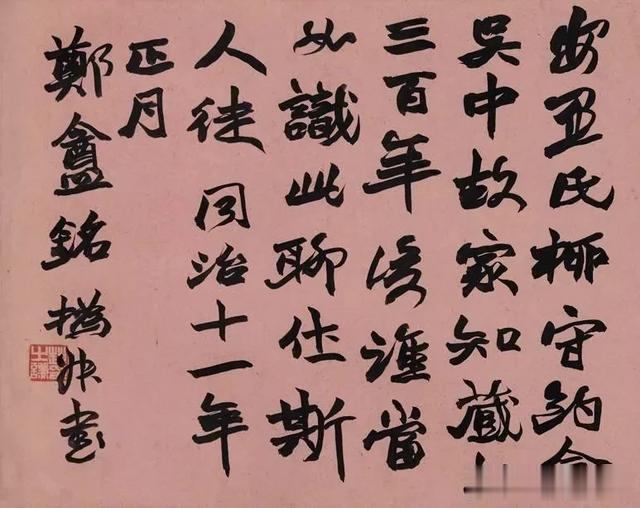

与赵之谦、张裕钊的专业艺术地位相较,一代硕儒沈曾植从事书法纯属业余事。他首先是一位学人,通音韵、舆地、史学、汉魏唐宋律统及大明律,曾受聘于两湖总督张之洞,执掌武昌西湖之书院,讲述史学。王蘧常《忆沈寐叟师》中说:“先生之前先以书法为余事,然亦刻意经营,竭尽全力,64岁后专意写字,至73岁去世,用力极勤,遂卓然成为大家。”沈曾植书法,先帖学而后碑学,书风因“生”而得秀色。其笔法与线条的灵巧度逊色于赵之谦,在生猛刚烈的方笔斩截意态(无论是形而上的方笔气息还是形而下的方笔技术处理上)上与张裕钊无法比肩(是他不屑于比肩还是另有高招?)。

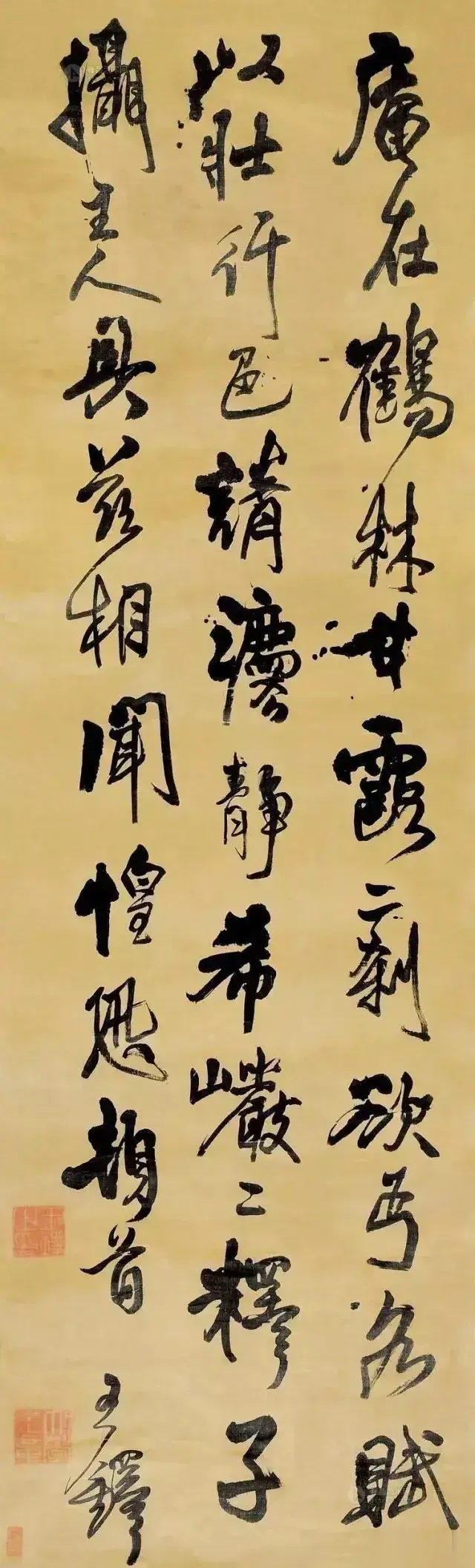

他的独特之处在于,他在赵、张之间走出了第三条碑学之路-假北碑之驱,行金石籀篆之气,用笔刚猛而赋以柔韧,顿挫分明而又连带有节,化北碑楷书的静态为行草书的连贯、跳跃之动态,并糅以金石籀篆气格,其线质锐利而缠绵,刚烈而纯厚。

以这三位碑派方笔大家为参照,孙伯翔作品的优劣得失便可一览无余。在技术层面,孙伯翔选择了以方笔取势来筑构自己的技术语境,以对联体式标志自己的文本属性。特别是在他早期的楷书作品中,更见《始平公》遗风,用笔生硬,斩截爽利、棱角分明,线质刚猛少有柔性。这一时期作品以方、硬视之酷类张裕钊,而单字结构有别。

20世纪90年代中后期,前期技术方面的方、折、顿、挫、截、杀、爽、利、刚猛依然故我,但单字形体语言分明叙说着一种圆融:方折中的圆意、顿挫中笔序的柔化,求得了行笔中的气贯意连;爽利、刚猛中的锋端绞转,熔化了碑派方笔中原来生硬圭角之形,融入唐楷的庙堂之气,增强线质的厚重感,既张扬着北碑的方笔意态,又融会了颜真卿的雄浑、苍茫与奇肆-是明修栈道的勤奋,是暗渡陈仓的智慧。