引子

1936年6月,鲁迅先生曾写过一首名诗《悼杨铨》:

岂有豪情似旧时,花开花落两由之。

何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿。

如诗名所示,这是为悼念他的同事、好友杨铨(杏佛)而写的。

此前著名的进步人士、时任中国民权保障同盟总干事兼执行委员的杨杏佛坐车外出的时候——

埋伏在上海亚尔培路的几个国民党特务从三面开枪射击,杨杏佛为保护儿子杨小佛,当场中枪身亡。

这就是民国轰动一时的“杨杏佛遇刺案”。

杨杏佛死后,当时上海各界的知名人士纷纷前来吊唁,如宋庆龄、鲁迅、孔祥熙。

王云五、洪深,孙科、宋子文、朱家骅等人送来花圈。

武汉、广州和北平等地进步人士也都派代表来沪参加葬礼。

1933年7月2日,杨杏佛被安葬在上海的永安公墓,送殡车多达数十辆,执绋者有孔祥熙、吴稚晖、彭学沛等人。

从杨杏佛遇刺身亡到入殡下葬,许多人或奔走呼号,哀声以告,或忙前忙后,抚慰遗属,但唯独不见胡适,这位杨杏佛生前曾经的同窗兼好友。

杨杏佛被杀当日,胡适就在上海,但等到他下葬时,胡适却搭乘“日本皇后号”轮船去东京参加学术会议。

杨杏佛墓

1

杨杏佛(1893~1933),名铨,字宏甫,号杏佛。

据说他出生那天刚好是佛教观音菩萨诞辰,又恰是在杏花开遍的时节,所以后来就以“杏佛”作为自己的别号。

杨杏佛是江西清江人,早年曾跟随父亲、叔父在杭州、上海等地读书。他和胡适就是在上海读书的时候认识的。

1908年,中国新公学成立,当时年仅17岁的胡适以高年级学长的身份担任教授低年级英文的老师。

杨杏佛、饶毓泰、严庄以及后来的张奚若都是他所教的学生。对此,胡适的《自述》里有过一段颇为得意的追忆:

以学问论,那时我怎配教英文,但我是个很负责任的人,肯下苦功夫去预备功课,所以这一年之中还不曾有受窘的时候。我教的两班后来居然出了几个有名的人物。

由此我们可以看出,从1908年中国公学认识开始,胡、杨两个人的关系就非常密切,他们既有师生的名分,又有同学的友谊。

然而,也正是在中国公学的时候,两个年龄上相差不大,同样接受西方资产阶级新文化渲染的青少年逐渐走上不同的道路——

胡适倾向改良,不认同革命;

杨铨倾向革命,不看好改良;

杨杏佛

胡适入学的时候,曾经也加入过一些松散的革命组织,如“竞业学会”,可是他没有走上革命的道路。

其中原因用他自己的话说是,当时大家就已经看出他是一个做学问的好苗子,未来一定会在学术上取得成就,不仅不忍心拉他上暴力革命的道,甚至连辫子都没有让他剪。

但最根本的原因恐怕是胡适自己是醉心于读书求学,无心革命。

胡适家早年间以经商为业,到他出生的时候,他的父亲胡传已经为官多年,成为一个传统的官僚士大夫和理学先生。

胡适不满三岁的时候,胡传就教他诵读参与传统儒家经典的《为学人诗》;刚刚三岁挂零,甚至还不能独自迈过一个七八寸高的门槛,母亲就已经抱着他去私塾拜师读书。

承载着父母期许乃至家族希望的胡适,即使在中国公学受到了革命思想渲染,他也不可能投身革命洪流,走上真正革命的道路。

胡适之母:冯顺弟

相比于胡适,杨杏佛受到公学革命思想的熏染以后,表现出鲜明的革命倾向——

他先是剪掉象征着旧传统的辫子,后来又与中国同盟会的会员雷铁崖(昭信)过从甚密,引为自己。

1910年,经雷铁崖介绍,杨杏佛加入中国同盟会,正式成为革命党的一员。

同年,因为中国新公学解散而坠入迷茫有胡适在其他朋友的建议和二哥的支持帮助下考取了清华官费留学生,前往美国康奈尔大学学习农学,后转为文学。

1911年10月10日,武昌起义爆发。得到消息后,转入唐山路矿学堂不到两个月的杨杏佛当即起身奔赴武昌。

南京临时政府成立后,由雷铁崖、朱芾煌推荐,时年十八岁的杨杏佛任临时政府秘书处收发组组长,成为革命党中颇受瞩目的青年才俊。

可惜好景不长,迫于袁世凯的压力,孙中山不得不辞去是政府的总统一职,武昌起义以后高涨的革命浪潮告一段落。

此时的杨杏佛和面临中国公学解散时的胡适一样,陷入人生低谷。

无所适从的他也考取了官费留学生,准备去康奈尔大学追踪胡适的脚步。

胡适

2

杨杏佛到了美国,他抱着“实业救国”与“科学救国”的宗旨先后学习机械工程、工商管理等专业与先后学习农学、文学和哲学的胡适朝夕相处,相与甚欢。

他在写给胡适的《水调歌头》一词里,先是称赞擅长文史哲的胡适“古柏气概”“前路无疆”;说自己“志在工商”,愿为国家谋富强,为斯民谋温饱。

最后祝愿他和胡适两个朋友“各有千秋业,分道共翱翔”。

随后,也写了一首《沁园春》词相赠,愿杨杏佛不作空言,努力实现自己的理想。

1915年,对中国文学发展史有一个基本把握的胡适,率先喊出“文学革命”的口号,提倡以白话入诗,用白话作诗。

这引起了留美学生中间关于白话与文言的争论。

开始的时候,杨杏佛和任鸿隽、梅光迪、朱经农等人一起强烈反对不是用白话做诗的主张,但当他看到《蝴蝶》《他》《赠经农》等胡适写的白话诗后,逐渐认同了胡适的主张,开始用白话写诗。

众人喧嚣的反对声中,杨杏佛的举动,无疑给了胡适极大的信心。

支持胡适白话诗的同时,杨杏佛自己也在酝酿着另一种革新和尝试。

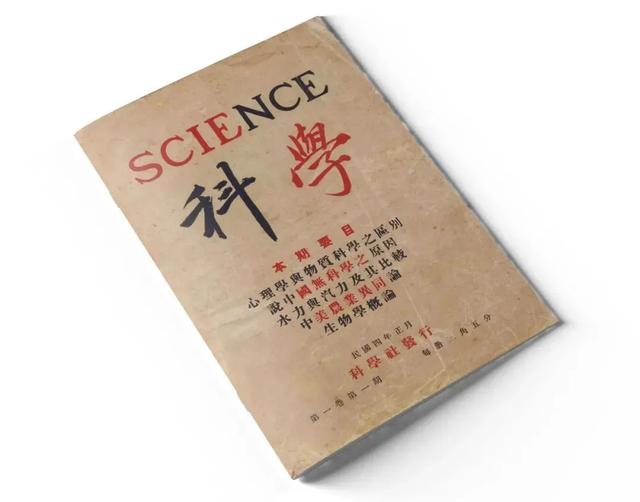

一日,杨杏佛发布声明称《科学》月刊将进行三项改革:

第一,排版方式由竖改横向右排版;

第二,所有文章都要使用标点符号;

第三,统一科学名词。

《科学》月刊

杨杏佛提倡使用标点符号的声明和胡适用白话作诗的主张一样遭到守旧派的猛烈斥责。1915年6月,对标点符号很有研究的胡适则发文力挺杨杏佛。

他首先指出没有标点符号的各种弊端,其次简单扼要地介绍了各种标点符号在文章中的具体作用。最后重点指出:

文章使用标点符号是为了普及教育,把时文断字从少数知识分子的垄断中解放出来,使它成为广大初学之士手中的武器。

《科学》文章排版方式的变革以及标点符号的使用和此前关于白话诗的争论,使胡适“文学革命”的思路更加清晰。正如他后来所说:

“文学革命是我们那年夏天乱谈出来的。”

1917年夏,还没有拿到博士学位的胡适在陈独秀的再三催促,决定提前回国,杨杏佛作诗送别,其中一首诗云:

遥泪送君去,故国冠正深。

共和已三死,造化何独心?

腐鼠持旌节,饥鸟满树林。

归人工治国,聊以慰呻吟。

这首诗中,杨杏佛希望胡适归国以后,能够施展自己的才能,好好治理国家。他自己还是一如既往地关注斯民温饱。

左6杨杏佛

3

胡适归国的次年,1918年10月,获得美国哈佛大学博士学位以后,杨杏佛也回到上海,先后在汉阳铁厂、东南大学任职、任教。

但当时的中国积弊已久,从美国学成归来杨杏佛想要以西方效率主义原则和科学工商管理方法改造中国的杨杏佛几乎是不可能的。

渐渐地,他也意识到,无论是在汉阳铁厂还是在东南大学,都是“吃饭易,干事难”。

因为不愿意和某些人同流合污,他再次成为孙中山的秘书,1925~1927年杨杏佛全身心投身到国共合作和北伐的宁洪流中。他曾对胡适说:

“我的生活可以叫做是‘蜡烛主义’,点完了即算了。”

杨杏佛

1927年后,杨杏佛和胡适一个好朋友的思想都各自发生重大转变:

杨杏佛逐渐向共产党靠拢,而胡适虽然表面上还保持着独立知识分子的姿态,但其内心已经倾向于国民党。

这一点杨杏佛看得很清楚。他在南京的一次讲演中说:

胡先生又觉得三民主义很好,于是预备做一部三民主义哲学,急急乎的要出版。我劝胡先生不要急着出版,免得人家说他投机。

此外,讲演中还有一句“江湖博士”云云的话,原本是陈独秀批评江亢虎的话,在场的听众和记者误以为“江湖博士”指的是两个人,一个是江亢虎,一个是胡博士。

流言传出后,杨杏佛立即给胡适写信,也是自己绝没有外界传言中的那种意思。

胡适知道后,也没有埋怨杨杏佛,反而在给他的回信中,写了以下这些至今都为不少人津津乐道的自白:

我受了十余年的骂,从来不怨恨骂我的人。有时他们骂的不中肯,我反替他们着急;有时他们骂的太过火,反损骂者自己的人格,我更替他们不安。

如果骂我,能使骂者有益,便是我间接于他有恩,我自然很情愿挨骂。如果有人说吃胡适一块肉,可以延寿一年半年,我也一定情愿自己割下来送给他,并祝福他。

胡适

此后,尽管胡、杨的政治倾向越来越大相径庭,友谊却一直保持着——

直到1933年美国记者史沫莱特以中国民权保障同盟总会的名义在报上发表了一篇北平某监狱囚犯控诉监狱滥施酷刑的控诉书。

中国民权保障同盟是宋庆龄、蔡元培、杨杏佛、鲁迅等人于1932年12月30日在上海成立的组织。

该组织以保障基本的民权为宗旨,争取言论自由、出版自由、结社自由和集会自由等权利。

1933年初,为表明自己努力争取人权的立场,杨杏佛、蔡元培关系亲厚的胡适成为同盟会员,并担任其北平分会的主席。

这份控诉书见报以后,立即在社会上引起激烈反响,胡适却大不以为然。

在不久前他才和杨杏佛到北平监狱做过调查,认为狱中的囚犯虽然会带手铐脚链,伙食也不好,但是并不存在所谓的滥施酷刑。

他说史莫莱特这份控诉书,是虚构伪造的,甚至批评同盟总会不应该为了改善政治犯的待遇虚构、捏造事实。

胡适的言论引起了民权同盟成员的不满,宋庆龄以主席的身份,要求胡适对自己的言论作出解释。

杨杏佛也以老朋友的口吻劝告胡适不要因为个人观点,引起同盟中人的分歧。

胡适知道这件事以后,没有任何回复。

胡、杨二人长达二十五年的友谊和联系,至此结束。

杨杏佛一家人

结语

1933年3月13日,民权同盟中央作出决定,免去胡适北平分会主席一职并开除会籍。

杨杏佛完全赞成。

政治上彻底分道扬镳以后,两个人的关系也恶劣起来。胡适日记中说:

杏佛来;……为民主保障同盟事,我更瞧不起他,他太爱说谎,太不择手段。

仅在胡适记完这段日记两天后,1933年6月18日,杨杏佛就遇刺身亡。

当日,正在朋友家做客的胡适从别人的谈论中听到这一消息,既没有意外,也没有震惊。后来他倒是在日记中说了这样一段话:

我早料他必至于横祸,但不料他死得如此之早而惨。他这两年稍有进步,然终不够免祸。

没几天,他就离开上海,浮水东渡,去日本东京参加学术会议去了。

胡适

用户10xxx41

倭寇鬼子好基友胡适

用户10xxx41

我感觉是胡适之影响大,因为它是远程锑鼻祖,最早的矮大紧,倭寇鬼子好基友,它培养了一代又一代公知锑

用户10xxx41

我感觉是胡适之影响大,因为它是远程锑鼻祖,最早的矮大紧,倭寇鬼子好基友,它培养了一代又一代公知锑

凡星伴月

1.1904年,胡适13岁,与江冬秀订婚; 2.1914年,胡适23岁,搞上了邻居韦莲司 3.1914年,胡适23岁,搞上了同是赴美的陈衡哲; 4.1917年,胡适26岁,抛弃二人回国和江东秀结婚,伴娘曹诚英; 5.1923年,胡适32岁,搞上了曹诚英,搞大了肚子,劝她堕胎;和江东秀提出离婚,未果; 6.1925年,胡适34岁,搞上了朋友王赓的老婆、朋友徐志摩的情人﹣--﹣陆小曼; 7.1936年,胡适45岁,搞上了学生徐芳的发小 …… 胡适曾说:“我情愿亡国,也不能和日本作战”。 他还对宋子文说:“反正东北都丢了,我们打不过日本人,不如顺水推舟,把东北送给日本人,换取和平……”。

太阳L

假惺惺胡大屎,尽说鬼话,不干人事。