前几天,笔者随手写了两首诗发布在某个平台上,虽然关注的人不多,但是也引起了一些反响。

比如有人忙着替笔者改诗,有人忙着指出笔者的平仄格律不合韵,还有人在笔者的评论区大谈特谈中国诗歌的古今发展

这无疑是好的。正像有些网友评论的:

有人关注你写的诗,无论是批评还是赞赏都是好事,大家相互交流,切磋。这不是你发出来的本意吗?

如前所述,前几天河南下雪,我写了两首诗,其一是:

春日雪纷纷,飘落花枝头。

一望空一顾,茫茫不见人。

其二:

春日雪纷纷,梁上旧巢新。

若是回燕子,夜夜不掩门。

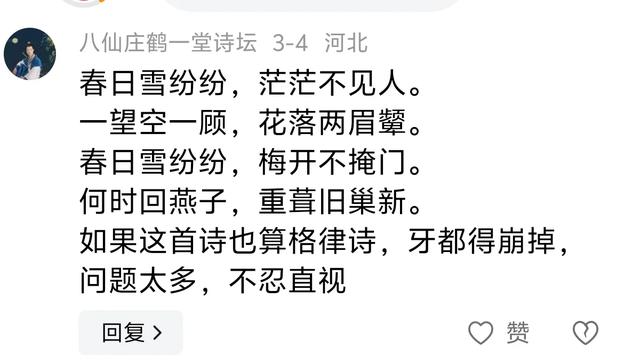

然后,有网友说:按律绝,看来你不懂格律。说罢,他将我的诗改为如下二首,其一是:

春日雪纷纷,茫茫不见人。

一望空一顾,花落两眉颦。

二是:

春日雪纷纷,梅开不掩门。

何时回燕子,重葺旧巢新。

看了他的评论以及改诗,笔者先后写了《究竟是谁不懂诗?从一位网友改我的诗两首说起:古诗必须依格律?》《再论究竟是谁不懂诗?网友:不讲求平仄,就不是诗?》。

笔者通过这两篇文章,力图向阅读到我诗的网友说明:

作为一个诗的国度,中国传统诗歌的体裁和样式多种多样,十分丰富。格律诗只是其中的一种。而笔者写的《诗两首》并非格律诗。

也就是说,笔者在写诗的时候,根本就不在意平仄格律,只是为了抒发当日当时的所见所感。

吊诡的是,某些网友一看到上下两行排列的四个短句,好像抓住笔者不懂诗的不二证据,上来就按照格律诗的标准对笔者的诗两首评头论足,横加改之。

更有网友紧随其后,直接指出笔者的平仄错误,他说:

书生诗乱韵,平仄错纷纷。

怎懂老师语,狂言不感恩。

接着,又自顾自地分析说:

春日雪纷纷,飘落花枝头。【头,七尤】不押韵。

一望空一顾,茫茫不见人。【人,九文】不押韵。

……

通过上述评论,部分网友有没有读完笔者所写的诗有文章我不知道,但我肯定知道,在他们的认知中似乎只有格律诗,才是真正的诗。

对此笔者昨天已有专门的文章讨论过,这里就不再赘述,我今天想重申的,恰如另一位网友所说的,其大意是:

这两天你们讨论诗讨论得热闹,但和作者说的不是一回事。

作者的意思是说,近体诗(格律诗)、古体诗、乐府诗、楚辞体、《诗经》体等等各式各样的诗,都是诗。好比大米、馒头、面条、粉丝都是吃食。

你们却一直在教作者如何好好的把大米煮成熟饭,还叮嘱他吃饭的时候,要细嚼慢咽。

当我读到这一段评论之后,瞬间有一种找到知音的感觉。我从来都没有说过,我写的诗是七绝,但有人一上来就按律的标准给我人带上不懂格律的帽子。

尽管我已经写了两篇文章,反复澄清我写的不是格律,我无意于严格按照格律诗平仄的要求去雕琢我心有所感,代表我心声的诗歌。

我只是在春日的雪天看到细密的白雪纷纷飘落在花枝子上,这就是所谓的:

春日雪纷纷,飘落花枝头。

看到这番景象以后,在一个人窗前观雪读书的我,东张西望,左顾右盼,渺渺茫茫中却不见一个人影。不禁感叹:

一望空一顾,茫茫不见人。

后来,看见梁上(准确来说应该是屋檐上角儿)的燕子巢好像新的一样,不禁想到诗人阎尔梅的一句“多情惟燕子,还向旧巢飞”。

得见种种此景,我才随手写就了几句:

春日雪纷纷,飘落花枝头。

一望空一顾,茫茫不见人。

(其一)

春日雪纷纷,梁上旧巢新。

若是回燕子,夜夜不掩门。

(其二)

其实早在三年前,笔者就写了一组《咏题十三首》,其中有《夜出熄灯见燕巢如新》:

诗人阎尔梅有云:多情惟燕子,还向旧巢飞。今日雪天,忽见梁上燕巢,且吟四句:

冬日雪纷纷,梁上旧巢新。

何时归燕子,春夜不掩门。

一句话,每当下雪天我一个人的时候,总会想起阎尔梅的那句诗,也总会期望着燕子能够早早归来。

每当想起这些,我不在乎写什么诗,也不在乎写的诗有什么平仄,只想倚窗独望,且吟四句,聊慰我心而已。

可是偏偏有一些好事者,要把我的诗改成“梅开不掩门”“花落两眉颦”,对此我只想说:

我是真见雪,真待燕而你改诗的时候未必真见梅开,既然没有见梅,却又说什么“花落两眉颦”,如在光照充足的地方却写着“一灯如豆”,真是矫揉造作,虚饰已极。

如此即使再合平仄,格律严整,也是落入前人俗套,不足以观。