1982年2月初,一位饱经风霜、走起路来颤颤巍巍的84岁老人,住进了北京一家8人间病房中。因其高烧不退,年龄又大,家人考虑到病房环境不佳,便向院方请求能否换一个单人间或者双人间病房。结果,院方给出的回复实在让人伤心。

院方负责人不屑地对老人家属说:“他不够级别,不能换。”

老人家属没有办法,只好安心在病房住下。然而,看着病房中其他病人一个个接着离世,老人家属的心不禁揪了起来,于是硬着头皮再一次向院方提出请求,结果依旧是那一套说辞。

这么多天,老人似乎也听到了一些闲言碎语,他的情绪变得非常低落,闹着要回家,还是在家人的安慰下放弃了回家的打算。

过了几天,病房里又有一位病人去世了,此时老人却没有提出回家,因为他已经从感冒转为了肺炎,生命垂危,只能靠营养液维持最后的生命。

2月26日,老人最终没能扛过与病魔的斗争,永远离开了人世。

但就在老人去世后,他在医院的遭遇被世人得知,不少人感到十分愤怒,甚至有人跑到医院门口大声叫骂:“你们医院知道他是谁吗?他是国宝!你们说他不够级别住高干病房?呸,我告诉你们,他为国家捐的东西足够买下你们这座医院!”

很快,这位老人的遭遇就传了开来,许多认识老人的人开始鸣不平,一些不认识老人的人也开始了解老人的事迹。

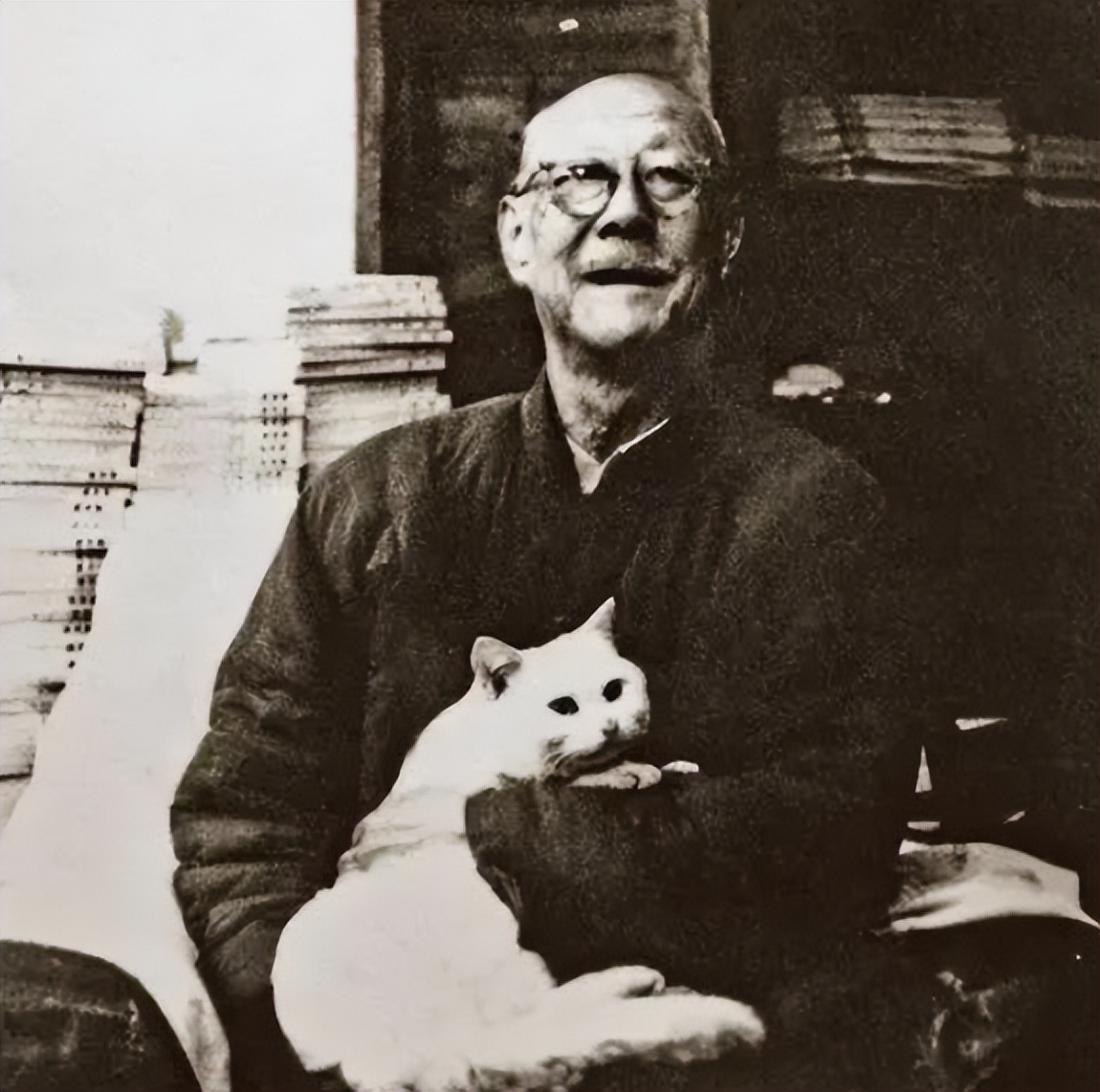

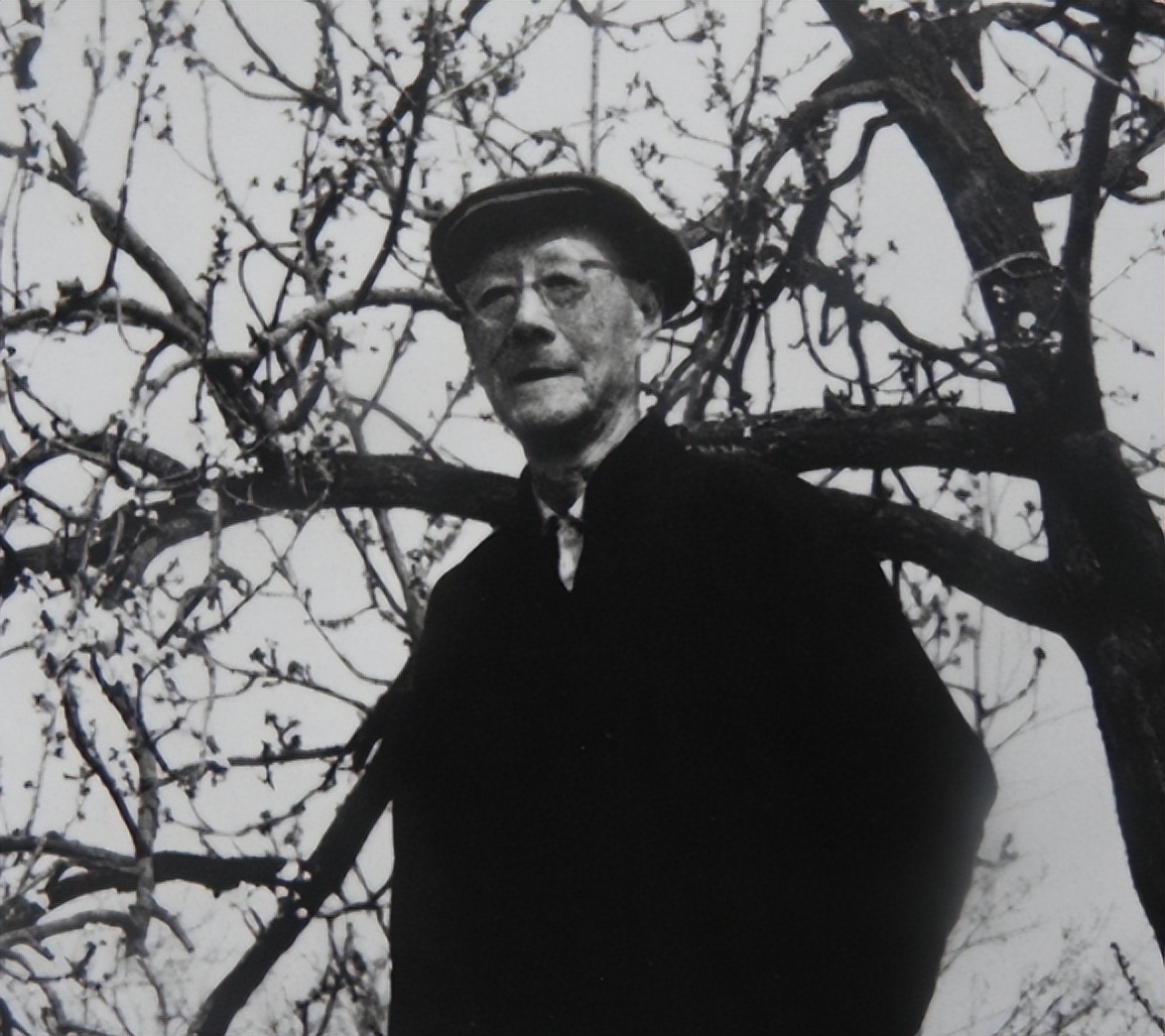

老人名叫张伯驹,他和张学良、袁克定、溥侗四人被并称为民国“四大公子”,其父亲张镇芳是袁世凯的内弟,清末时出任过朝廷最大的盐官,晚年又在南京创办了盐业银行,家资颇丰。

因此,张伯驹是含着金汤匙出生的,可他无心政治,接手父亲家业后就整日沉迷于诗词歌赋、作曲看戏,并且即便是倾尽家财也要收集字画,这在世人眼中妥妥的“纨绔子弟”行径。

但是,用“纨绔子弟”形容张伯驹属实冤枉。说他无心政治,是因他厌烦了官场的尔虞我诈,和对当时中国现状无能为力的无奈;说他倾尽家财收集字画,其实是他为了防止中国文物流落海外所做之措施。

而为了保护文物,张伯驹宁肯放弃自己的生命。

20世纪30年代的时候,张伯驹在恭亲王孙子溥心畬手上见到了传世最早的天下第一字《平复帖》。此帖是西晋时期一位名叫陆机的人问候友人书写的信札,传世久远,是书法艺术中的杰作,十分珍贵。

一见此帖,张伯驹的内心就有些不安,因为前段时间,他听说溥心畬把一件极为珍贵的唐代名画《照夜白图》卖到了国外。张伯驹不想《平复帖》也流落国外,所以曾不止一次托人到溥府表明收购之意,却屡遭拒绝。

到了1937年底,张伯驹终于等到了机会。

当时傅心畲母亲去世,家中急需款项,张伯驹表示可先送上一万元银元,以解燃眉之急。溥心畬深感张伯驹大义,便表示愿意以四万元的价格把《平复帖》让给张伯驹,这一价格仅仅是先前索价的五分之一。

张伯驹知道机会来了,连忙四处筹钱,心满意足地将《平复帖》收藏在了家中。但如此一来,他也因花钱“大手大脚”引来了匪徒的侧目。

1941年,张伯驹在上海遭到匪徒绑架,绑匪开出了天价赎金,可张伯驹虽然收藏品众多,家中现银却一分都拿不出来。

张伯驹也知道这一点,所以他非常担心家人会因救人心切而变卖藏品。于是,趁着妻子潘素想方设法见到他时,他立刻叮嘱:“无论如何家中字画都不能动,尤其是《平复帖》。”

张伯驹宁可舍去性命也不卖藏品,这绝不是“纨绔子弟”才有的气节。

除了《平复帖》,张伯驹还曾以220两黄金的价格从北京一古玩商手中买下隋朝杰出画家展子虔的《游春图》。为此他卖掉了著名太监李莲英的宅院,还有妻子的首饰。

为了追回中国文物,张伯驹几乎散尽家财,不过这些文物他也不打算纳为己有,解放后他将118件收藏品都无偿捐献给了国家。

1956年,新中国成立后首次发行公债,文化部动员张伯驹等文化人士购买公债。在其他人报价后,众人将视线落在了张伯驹身上,他是与会人员中公认最有钱的人。

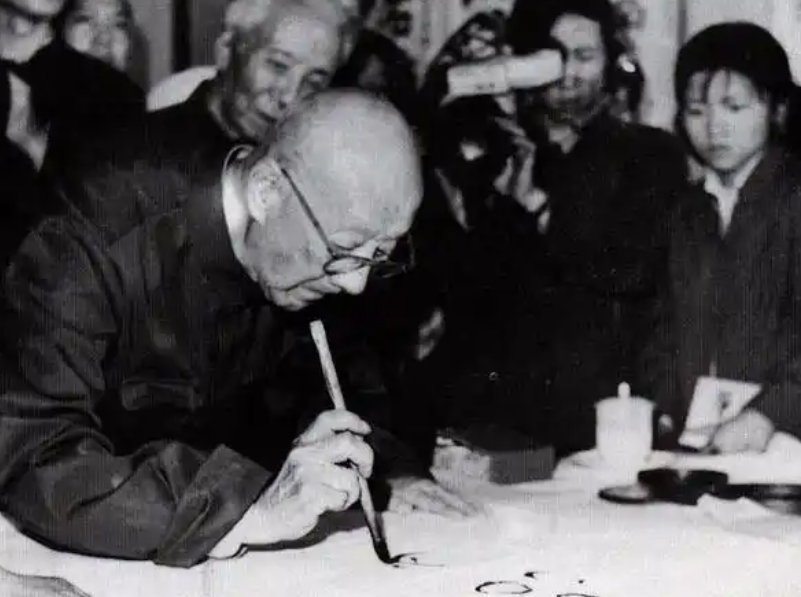

但实际上,此时的张伯驹已不是昔日的巨富公子了,公债买不起,他就用另一种方式报效国家。于是,他首次将珍藏的8件国宝级书法捐给了国家。

文化部为此举行捐献仪式,并奖励三万元人民币。张伯驹坚决不接受,他不希望别人说他是因为钱财捐献的。但文化部说:“这不是卖画款,只是一种鼓励。”张伯驹这才欣然接受,不过转头他就用钱买了公债。

然而,在捐献国宝不到一年的时间里,张伯驹却被戴上了“右派分子”的帽子,只因他对戏剧艺术说出了自己的见解,就遭到了无情批判。

在被打成“右派”的时候,家人都无比愤慨和不甘,只有张伯驹像无事人一样,淡淡地说:“这没什么,人嘛,总有犯错误的时候。只要我没有亏待党,不反对它,心里就可以坦然。”

不久,张伯驹就等来了平反。

原来,张伯驹被打成“右派”的消息传到了陈毅那里,陈毅非常不高兴,他斥责道:“简直乱弹琴,张伯驹把那样珍贵的宝物捐给国家,就是砍了我的脑壳,我也不相信他会反党!”

1960年,陈毅特意找到吉林省委书记于毅夫,谈起张伯驹时说:“我有一个好朋友,叫张伯驹,目前境遇不太好,吉林省能否给安排一下工作?”

次年,张伯驹就收到了来自吉林的一封入职邀请。起初,张伯驹还不知道这是陈毅的安排,内心还有些忐忑不安,到后来得知真相的他,对陈毅感激不尽。

虽然遭受过不白之冤,但张伯驹从未对党失去过信心,他经常教育女儿:“一个人要热爱自己的国家,这是大事,不能马虎;除此之外都是小事,不必斤斤计较。”

张伯驹视钱财为身外之物 ,因此在后来,他又陆续捐赠了不少文物,包括《平复帖》和《游春图》。

张伯驹的壮举令人钦佩,可到人生最后时刻他却在医院遭遇那样的待遇。如按照对国家做出的贡献,张伯驹足以够得上高干待遇,也难怪医院的行为会引起民愤。