自从鸦片战争肇始,中华大地频频与西洋列强签订诸多丧权辱国之条约,无数条约不仅掠夺了我国无数财力,更使得我泱泱大国由昔日辉煌跌至谷底,成了任人宰割的肥羊。

百年前,伴随着清朝覆灭,中国在世界上逐渐崭露头角,但当时各国都没有真正把中国放在眼里,一次偶然的机会,北洋政府接到一项条约的签订邀请,仓促之间北洋政府便签订了这项条约。

之后战乱动荡,这项条约和条约中的规定的斯匹次卑尔根群岛也都被尘封在历史当中。

然而谁能料到,百年前签订的这条国际条约《斯瓦尔巴条约》,竟为中国打开了通向北极资源的门户,正所谓:“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。”

那么当年我国是如何签订的这条条约的呢?内容又是什么?斯匹次卑尔根群岛和北京有什么关系?为何会成为后来中国开发北极的关键契机呢?

斯匹次卑尔根群岛的历史,最早可以追溯到1194年,当时的北欧海盗无意间踏上了这片遥远的土地。然而,真正让这片群岛进入各国视线的,是19世纪中叶欧洲探险家们的一次次探险活动。

伴随着探险家们的脚步,斯匹次卑尔根群岛逐渐揭开了其神秘的面纱,特别是当他们发现这里丰富的自然资源时,这片土地迅速成为各国争夺的焦点。

1596年,荷兰探险家威廉·巴伦支在一次北极探险中首次抵达了这片群岛。

面对这片冰雪覆盖的土地,巴伦支为其命名为“斯匹次卑尔根”,意为“冰原上的尖峰”,这个名字充分展现了群岛的险峻与神秘。

十年后,英国航海家亨利·哈德逊再次探访此地,并将其称为“斯瓦尔巴德”,在英文中意为“冷酷的海岸”。不同的命名背后,是各国对这片土地的不同诉求与期待。

19世纪末,斯匹次卑尔根群岛的战略意义愈发凸显,尤其是在工业革命之后,各国对能源与资源的需求日益增长。

斯匹次卑尔根群岛的丰富矿产资源,尤其是煤矿、磷灰石和石棉等,迅速吸引了英、美、法、挪威等国的注意。

这些国家开始派遣探险队、矿业公司甚至捕鲸船前往群岛,展开了新一轮的资源掠夺。捕鲸业在这里尤为兴盛,最多时,斯匹次卑尔根群岛的海域上曾有300艘捕鲸船同时作业。

与此同时,矿业公司也在群岛上开辟矿场,大肆开采煤矿和其他矿产资源。然而,这种无节制的开采与捕猎行为,给群岛的生态环境带来了不可逆转的破坏。

随着时间的推移,列强们对斯匹次卑尔根群岛的争夺愈发激烈。第一次世界大战前后,各国在群岛上的矛盾日益升级,但由于战争的爆发,最终没有任何一个国家能够完全掌控这一地区。

战争的硝烟逐渐散去,各国在巴黎和会上展开了新一轮的谈判。1920年,各国终于在巴黎签订了《斯匹次卑尔根群岛条约》。为了拉拢势力,英法美都纷纷拉着身边人签订这个条约,法国寻思半天,最终决定找几个亚洲国家也拉进来,于是中国就被选上了。

要知道这一条约的签署,不仅承认了挪威对斯匹次卑尔根群岛的主权,还规定了缔约国公民在群岛上拥有居住、旅行、打猎和经商的权利,使得斯匹次卑尔根群岛成为了法律上的国际共同开发区域。

在距斯匹次卑尔根群岛千里之外的我国,1925年春天的北京城仍笼罩在动荡的阴霾中。此时的我国,正处于内忧外患的困境中,北洋政府在内外压力的夹击下艰难维持。

段祺瑞作为政府的领导者,在外交事务中表现得尤为谨慎。这一年4月,北洋政府收到了法国政府的一份邀请,要求我国加入《斯匹次卑尔根群岛条约》。

这是一份共11页的法文条约副本,详细列出了条约的条款与规定。大概意思是:法国想送中国一块地?名字叫Spitzberg?

面对这一突然的邀请,段祺瑞表现得异常谨慎,特别是考虑到此前的金佛朗案已经让我国在金融上蒙受了巨大的损失。

为了审慎处理这一外交事务,段祺瑞决定将条约交由外交部仔细研究,并指派外交部秘书长沈瑞麟负责条约的核查工作。

沈瑞麟在仔细比对了条约文本后,向段祺瑞汇报称,该条约在内容上符合国际法的基本原则,并且没有明显的陷阱或不利条款。

最终,北洋政府决定在1925年8月27日正式签署《斯匹次卑尔根群岛条约》。

通过这一签约,我国获得了在北极地区特定区域内进行科研、商业活动的合法权利,尽管当时的我国并未完全意识到这一条约的长远价值。

值得注意的是,这一条约的签署,实际上是我国在北极地区争取合法权益的一次意外收获。

段祺瑞政府在这件事情上的谨慎态度,反映了当时我国政府在国际事务中的一种防御性策略。尽管如此,这一决定却为我国在北极地区的未来发展埋下了伏笔。

条约签署后,北洋政府并未立即对斯匹次卑尔根群岛进行实质性的开发,毕竟当时的我国国内局势混乱,政府无力顾及北极的事务。

然而当时谁也没想到,这一条约为我国未来的北极行动奠定了法律基础,成为我国在国际极地事务中的一块重要砝码。

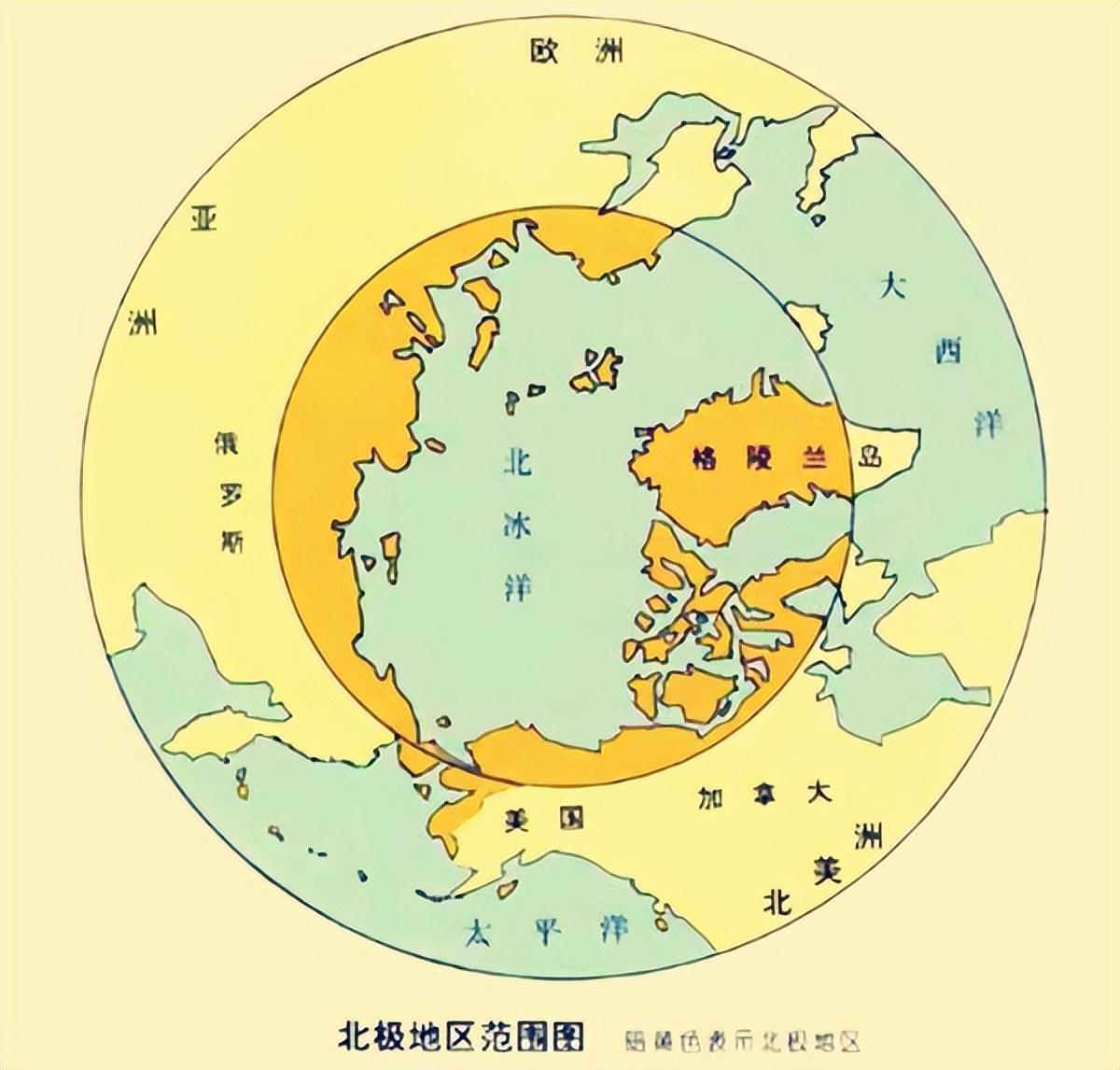

20世纪上半叶,世界格局的变迁让北极地区的重要性日益凸显。斯匹次卑尔根群岛作为北极地区的一部分,其丰富的自然资源和战略位置引起了各大国的极大关注。

根据估算,斯匹次卑尔根群岛及其周边地区蕴藏着1000至2000亿桶石油以及50至80万亿立方米天然气,这些资源约占全球总量的22%。不仅如此,随着全球气候变暖,北极航道的开发变得越来越现实。

北极航道的开通将大大缩短亚欧之间的航运距离,从而极大地影响全球贸易格局。作为北极航道的重要节点,斯匹次卑尔根群岛的战略地位愈发显著,成为了各国争夺的焦点。

二战结束后,北极地区的战略地位进一步提升。1944年,苏联在战后国际秩序重建的背景下,提出了修订《斯匹次卑尔根群岛条约》的要求,试图恢复沙俄时期在群岛上的旧有权益。

然而,苏联的这一提议遭到了拒绝,条约继续以1920年版本为基础,规范各国在该区域的活动。与此同时,美国也在北极地区积极布局,甚至建立了导弹防御系统和科考站,以加强自身在北极的利益。

四、被遗忘的条约与北极科学考察的重启然而1925年北洋政府的签约为我国在北极地区争取到了法律权益,但随着我国的动荡和历史更迭,这一条约逐渐被历史所遗忘。北洋政府的倒台,使得这一条约在我国的档案中几乎被尘封。

三年后,随着国民政府的上台,北洋政府签署的许多条约和国际协议被一并搁置。这一切,使得《斯匹次卑尔根群岛条约》在我国的历史记忆中逐渐淡去,直到几十年后,才被一位科学家意外发现。

1991年,我国科学家高登义应挪威方面的邀请,前往北极地区进行科学考察。在归国前,他从挪威卑尔根大学教授叶新处获得了一本《北极指南》。

这本书中详细介绍了北极地区的地理、气候以及各国在北极的科学考察活动。然而让高登义惊讶的是,他在书中发现了我国早在1925年便成为了《斯匹次卑尔根群岛条约》的缔约国之一。

这一发现立刻引起了我国政府的高度重视。多年来被遗忘的条约,终于重新回到了我国政府的视野中。

我国政府迅速采取行动,重新审视这一历史条约,并决定利用这一合法权益,推动我国在北极的科学考察工作。

2002年,我国在斯匹次卑尔根群岛的朗尔宾建立了首个北极考察站,这是我国在北极地区迈出的重要一步。

两年后,2004年,我国在新奥尔松建立了“黄河站”,进一步巩固了我国在北极地区的科学研究基础。这一系列举措标志着我国在北极科学考察领域的全面展开,也为未来的资源开发和国际合作奠定了坚实的基础。

通过这些科学考察活动,我国不仅在国际社会中展示了自身的科研实力,也逐渐提升了在北极事务中的话语权。

随着全球气候变化对北极地区影响的加深,北极资源的开发将变得越来越重要。而作为《斯匹次卑尔根群岛条约》的缔约国之一,我国在北极事务中的地位也将愈发重要。

那么为何我国对开发北极如此关切呢?其实还要从北极的特殊性来说。

五、北极的重要性北极地区自古以来就被视为世界的尽头,这片冰雪覆盖的广袤荒原似乎拒绝了人类的一切尝试。尽管如此,随着科技的进步和全球资源需求的增长,人类从未停止过对北极的探索和开发。

然而,这片被冰雪所包围的土地,其开发难度远远超出了许多人的想象。与南极相比,北极的环境更加复杂、开发难度更高。

不同于南极的冰雪荒原,北极地区在夏季时会出现海冰融化的现象,这让探险家们得以深入北极的腹地,发现其中蕴藏的丰富资源。

然而严酷的气候条件、难以预测的冰情以及未知的地形,给这些早期探险家带来了极大的挑战。许多探险队因寒冷和饥饿而折戟沉沙,北极的开发道路因此变得异常艰难。

北极的地理环境复杂多变。与南极大陆被厚厚的冰盖所覆盖不同,北极地区主要由广阔的海洋构成,其上漂浮着大大小小的冰山和海冰。

这种地貌特征,使得北极的开发更加困难。每年的冬季,北极的海冰会大面积冻结,阻碍了船只的航行和资源的开采;而在夏季,随着气温的升高,海冰融化又导致航道变得难以预测,给航行带来了极大的危险。

这种冰情的不确定性,成为北极开发的一大难题。此外,北极地区极低的温度也对设备和人员提出了极高的要求。

寒冷的气候环境不仅对人类的生命构成威胁,还会使机械设备失灵,增加了开发的难度。

相比之下,南极大陆尽管气候同样严酷,但其相对稳定的冰盖结构,使得人类在南极的科研活动和资源勘探相对容易一些。

南极大陆由一整块厚厚的冰层覆盖,尽管冰层之下也蕴藏着丰富的矿产资源,但由于国际条约的限制,南极的资源开发始终受到严格的控制。

然而,这种地理特征使得南极大陆的环境更加可预测,开发的难度相对较低。而北极地区,复杂的冰情和恶劣的气候条件,使得即便在科技发达的今天,开发的难度依然不小。

历史上,北极地区的开发并非一帆风顺。二十世纪初,各国对北极资源的争夺进入了一个新的阶段,特别是在第一次世界大战后,北极地区的战略地位进一步提升。

随着全球政治格局的变化,北极地区成为了大国博弈的前沿阵地。

二战期间,北极的地理位置使其成为了盟军与轴心国之间的重要战略要地。北极航道的开通,将极大缩短欧洲与亚洲之间的航行时间,使得这片冰封的海域成为各国争夺的焦点。

此外,北极地区的环境保护问题也成为了国际社会关注的焦点。随着全球气候变暖,北极的冰川融化速度加快,这不仅威胁到全球的生态平衡,也给北极地区的开发带来了新的挑战。

各国在追求资源开发的同时,也必须考虑到环境保护的责任,这进一步增加了北极开发的难度。

北极地区的开发历程充满了挑战和机遇。自十九世纪末以来,各国在这片冰雪覆盖的土地上展开了长达一个多世纪的探索与争夺。尽管科技的进步使得人类对北极的了解逐渐加深,但这片极地的神秘与危险依然存在。

复杂的地理环境、恶劣的气候条件以及充满变数的国际局势,使得北极的开发比南极更加艰难。而这片神秘的冰雪之地,也将在未来的岁月中,继续考验人类的智慧与毅力。

《斯匹次卑尔根群岛条约》的重新发现和利用,为我国在北极事务中争取到了宝贵的国际权益。

尽管这份条约在近百年的时间里几度被遗忘,但它所赋予的权利却在21世纪的北极博弈中得到了新的生命。随着全球气候变化和北极资源的逐渐开发,这一条约成为我国在北极地区发挥作用的重要法律依据。

如今,我国在北极的参与已不仅限于科学考察,未来随着北极资源开发的深入,斯匹次卑尔根群岛或将成为我国在国际事务中一个更加重要的战略支点。这段被遗忘的历史,也为我国的北极故事增添了一份传奇色彩。

对此,你有什么不同的看法呢?