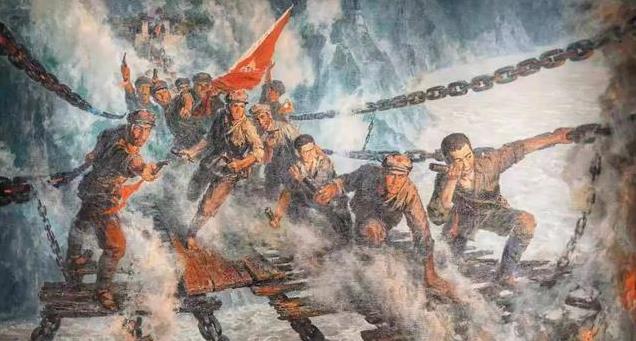

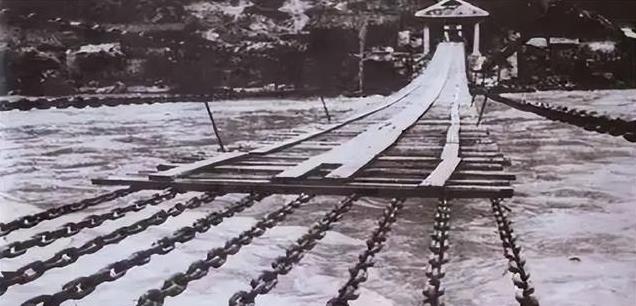

泸定桥仅剩13根铁索,木板已失三分之二。即便如此,这座“铁索桥”也未能阻挡红军,他们勇往直前,夺取了长征途中的又一胜利。1935年5月,红一方面军在安顺场强渡大渡河后,成功飞夺泸定桥,此战胜利标志着中国共产党长征历程中的又一重要里程碑。

长征结束后数十年,众人不断揣测,若国民党炸毁泸定桥,红军及中国命运将如何走向,这一假设引人深思。1965年已知答案:彭德怀重走大渡河时意识到,即便蒋军炸毁泸定桥,也无法阻挡红军前进的步伐。随后,我们沿循先辈的踪迹,共探昔时的泸定桥,细细体会彭德怀司令员言语中所蕴含的深意。【红军不怕远征难】1933至1934年,中央苏区红军进行第五次反“围剿”。博古与李德战略不定,先冒险后保守。错误决策致红军屡败,国民党乘胜追击,红军被迫战略转移,开启长征。

彭德怀时任三军团团长,接令踏上了战略转移的征程。长征途中历经数场关键战役,湘江之战中,因错误指挥执意让红一方面军赴湘西与红二、六军团会合,导致我军战略转移路线被蒋军识破。于是,湘江之畔爆发了史上极为悲壮的一役,彭德怀亲率部署,战士们的鲜血将江面染红,故有“三年拒饮湘江水,十年不食湘江鱼”之说。红军战士英勇斗争,最终助我军突破重围。然而,此役代价惨重,我军损失近五万人。毛主席深刻认识到战斗决策之误,提议放弃湘西,转向敌力薄弱的贵州北部,以夺革命主动,脱困敌围。鉴于前车之鉴,党中央亟需内部整顿与策略调整。突破乌江并赢得娄山关战后,我军前锋占领遵义,随即召开了至关重要的遵义会议,会上确立了以毛主席为核心的马克思主义正确领导路线。

彭德怀满怀激情参会,坚决拥护党中央的正确思想,深刻认识到革命胜利需持久努力,唯有走符合中国国情的道路,方能实现革命的最终成功。鉴于蒋介石等敌方的筹备与布局,毛主席等革命领袖策划了赤水河战役,预判敌力,奇袭制胜。经四次渡河,三万红军巧胜四十余万敌军,成功摆脱围堵。彭德怀指挥军队在战役中击败敌军,占领遵义城,解救民众,并成功击退敌援军,致其全面溃败,赢得了长征路上的首个重大胜利。

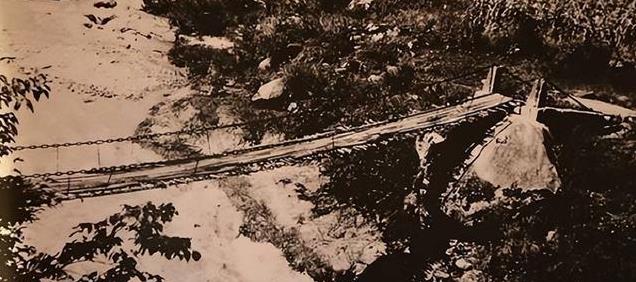

中央红军攻克贵州惠水、长顺后,于昆明周边佯动,随即转向西北,快速挺进金沙江。金沙江因水急难架桥,个人难以渡江。得益于当地农民的协助,我军捞起船只成功渡江,标志着中央红军取得了这场战争的决定性胜利。渡过金沙江后,红军遵循中共中央指令继续北上。蒋介石等敌人则图谋利用大渡河等天险歼灭红军,迫使红军不得不进行大渡河强渡。因此,大渡河与泸定桥上的战斗正式打响,战役的序幕由此拉开。【大渡桥横铁索寒】1935年5月,红军成功穿越彝民区后,抵达大渡河旁的安顺场。

安顺场流传着这样一个故事:太平天国名将石达开曾在此覆灭,蒋介石曾扬言要让红军重蹈石达开的覆辙。大渡河乃岷江支流,水深岸峭,两岸群山峻岭,地势极为险峻,历来为军事争夺焦点,大军难以迅速渡过。我军再战佳绩,黎林政委率二营下游佯攻,团长领一营三路突袭安顺场。英勇战士击败川军两连,速夺渡口,占安顺场,为渡河奠定胜局,创造良机。当时,我军仅拥有4艘小船,而国民党拆除了泸定桥八十余米桥板,并在桥上部署机枪炮兵,意图阻挡红军前进的步伐。

我国士兵擅长奇袭,遂将红军分为两路:主力沿大渡河右岸疾进,余部于安顺场续渡。红一团一营营长精选勇士组成突击队,夜间强渡,电光火石间掩护渡河。渡河战士佩马刀、携手榴弹,在川军枪弹火网中攀爬13根悬空铁索,沿大渡河左岸北进,右岸火力支援下夹击,最终击溃川军,控制渡口,增援部队击败川军营,攻占泸定城。6月2日,中央红军成功渡过被视为天险的大渡河,仅用两小时飞夺泸定桥,赢得长征中的重大胜利,此战意义重大,粉碎了蒋军围堵红军、重演石达开悲剧的企图。

此乃红军生死攸关之战,彰显了战士们勇于献身、直面挑战的大无畏精神,毫不畏惧,奋勇向前。这场战斗获胜,得益于先遣部队精准把握战局,做出正确部署,提振渡河部队信心;也归功于红军战士与突击队的忠诚献身,在中国革命史上铸就辉煌篇章。强渡大渡河与飞夺泸定桥的成功,对红一、二、四方面军会合至关重要,为陕北长征胜利奠定基石。故有“铁链劈开通途赞”,亦有“长江忆泸关险”的长征题词。

1936年10月,红一、二、四方面军在甘肃会宁会师。长征途中,时间漫长、行进艰辛、路途遥远、环境恶劣,红军战士身心受压,既斗自然又防敌军,这场空前绝后的战斗为中国革命开辟了新可能。如今,万里江河依旧,盛世中的华夏,泸定桥风貌犹存,吸引着众多游客缅怀先辈、重踏长征足迹。对泸定人而言,泸定桥不仅是地标,更是永恒的精神象征。游客或网友质疑红军攀铁索桥的英勇事迹时,泸定人愤慨维护,视保护泸定桥与红军战士声誉为己任,部分老人之父辈更曾亲眼见证红军飞夺泸定桥的壮举。

泸定桥每三年小修,五年大修,需拆检十三根铁链,更换或修复铁环,虽耗人力时间,但泸定人民仍坚持保留其战斗原貌,以便访客感同身受红军过桥艰辛,传承长征精神,敬仰先辈,坚定前行。【历史是偶然的,更是必然的】红军长征胜利,大渡河上的泸定桥铁索桥功不可没。若无此桥,仅靠几艘小船渡河,难度将倍增,胜利之路更为坎坷。

回顾过往,川军将领本可炸毁铁索桥,引人深思:若泸定桥失守,红军是否将覆灭,中国革命进程是否会彻底改变?领导人考虑深远,聂荣臻元帅表示,若中央无法过河,他将率部赴川西开拓新局。为此,他率领战斗力最强的红一团和干部团,以备与红四方面军会师或重建“川西根据地”。若红军主力难渡大渡河,毛主席亦设想了对策:沿西岸北进西康或转向西昌平原,若均不可行,则返回大凉山山区,开展游击战。

在毛主席的精心部署下,川军首先显露败势,刘文辉部守泸定桥之兵不堪红军猛攻,我军仅牺牲3名突击队员便夺桥占城,确保主力安全渡河。审视川军动向,军长刘文辉明明有机会炸桥,却为何未采取行动?反而仅派遣少量兵力守卫桥梁,这背后的原因耐人寻味。川军内战时,刘文辉惨败于侄儿刘湘,同为四川大军阀,势不两立。部队重创后,刘文辉退守川内,忍辱负重,暗中蓄力。

红军战士已渡金沙江,威猛地抵达大渡河岸。蒋介石命刘文辉依托大渡河险峻地形,严加防守,意图在此歼灭红军。太平天国时,翼王石达开率十万大军亦遭困并覆灭于此。蒋介石曾企图让红军重蹈覆辙,成为第二个石达开,永远葬身江河。然而,蒋介石失误在于未料到刘文辉等地方军阀的爱军如羽,皆不愿为蒋损耗自己的力量。因此,面对红军猛攻,刘文辉仅派出4000兵力应对。

红军将至大渡河时,蒋介石命刘文辉炸毁泸定桥。但泸定桥对红军与刘文辉均至关重要,炸桥将使刘文辉地盘割裂,犹如自毁门户,且日后修复难度极大。刘文辉察觉此举无益于己,便不顾炸桥指令,仅命人拆除了桥面的木板。

历史兼具偶然与必然,一座仅余铁链的桥助红军加速行进,加之刘文辉部消极应战、兵力匮乏,在党的正确指挥与红军奋勇战斗下,我军再获伟大胜利。彭德怀重游大渡河时感慨道:即便泸定桥已被炸毁,也无法阻挡红军勇往直前的坚定步伐。【结语:】剖析泸定桥故事可知,无论历史怎样变迁,只要我们具备全局视野,制定周全策略,就能赢得革命的最终胜利。

历史融合了必然与偶然。我们更应感怀泸定桥战中,红军战士和中国人民面对险境与狡敌,展现的镇定、智勇、无畏与牺牲精神,这种精神在当今和平时代依然宝贵。我们应传承革命精神,沿袭先辈志向,反对诋毁质疑长征,致力于国家建设,为人民谋福祉,坚定地走好属于我们这一代的长征之路。