548年8月,东魏降将侯景在南梁发动叛乱,从寿阳起兵,十月渡江,十一月进入建康,围攻台城。然而这是一场悄无声息的战争,数十万梁朝援军眼睁睁看着台城陷落,他们内心在思索着什么呢?

人心冷暖唯有自知。萧纶战败后,各地的皇亲国戚纷纷避而不见。唯有合州刺史鄱阳王萧范与江州刺史当阳公萧大心还算仗义,派出了部分军队前来相助。

南兖州刺史南康王萧会理因正与北徐州刺史萧正表交战,实在抽不开身,毕竟他出行都需乘坐防弹车呢。萧正德称帝后,其家族兄弟自然全力支持他。

益州刺史武陵王萧纪远在边陲,对这一切装作不知。荆州刺史湘东王萧绎却行动了起来,他让世子萧方等率领一万步骑兵走陆路,大将王僧辩带一万水军沿长江东进,自己则统领三万精锐随后跟进。

这三路大军共五万余人,声势浩大,但行军速度缓慢,萧绎每日在船上赏景、下棋、掷骰子。湘州刺史河东王萧誉也是如此,走走停停。

待各地诸侯抵达建康准备作战时,需要一位指挥官,也就是盟主。皇族未到,地方官员中有四人有资格担任:西豫州刺史裴之高、衡州刺史韦粲、前司州刺史羊鸦仁以及司州刺史柳仲礼。

羊鸦仁虽身为刺史,却有个“前”字加身。他本为司州刺史,当梁军夺取悬瓠后,萧衍大喜过望,特意新设豫州,并让羊鸦仁出任刺史一职。然而,在被侯景击败之后,羊鸦仁丢弃豫州而逃,自此豫州刺史之位形同虚设,他也只能被称为前司州刺史了。这样的人显然不合适,毕竟败军之将难言勇,大家心里也都不认同。

衡州刺史韦粲无意争夺,转而推举司州刺史柳仲礼,因柳仲礼是他的表弟。柳仲礼是否具备担任盟主的资格呢?答案是有资格。

在梁朝,门第极为重要,柳仲礼家族背景深厚,其先祖柳元景乃是南朝赫赫有名的将领。

而柳仲礼自身也有骄人的战绩,曾击败北魏名将贺拔胜。他出身正统且战功卓著,众人对此都十分满意,唯独老将军裴之高不以为然。

裴之高年近七十,资历深厚,鄱阳王萧范还委任他总督江右援兵,萧范之子也在裴之高的麾下效力。

面对韦粲的提议,裴之高一句话便将其否决:“柳节下不过是州将罢了,我又何必屈尊于他?”柳仲礼刚刚升任州将,如此年轻,让这位德高望重的老将军如何甘心听命于他呢!

众人热烈争论了好几天,依旧没有定论。幸好韦粲口才了得,亲自出马去做说服工作。从门第来说,我是京兆韦氏的后人,韦睿是我的祖父;论年纪,我也比柳仲礼大些。可是为什么让他当盟主呢?无非是为了尽快解救皇帝和太子。大家争执不休,何时是个尽头?若等到叛军攻陷台城,我们都将成为罪人。

韦粲一番言辞打动了老将军,柳仲礼最终坐上了盟主之位。他没想到,自己的这番苦心竟让自己陷入了险境。

柳仲礼带领联军向秦淮河进发,在部署兵力时遇到了难题。按照他的计划,侯景擅长野战,联军应采取步步为营的策略,推进到秦淮河南岸并在夜间筑营。只要大营建成,侯景就难以突破。然而,青塘这个关键地点却难以安排。

青塘是战略要地,靠近河中的沙洲。占领青塘后,联军水军就能在秦淮河停泊于沙洲之上。更重要的是,它位于通往石头城的必经之路上。石头城是侯景唯一的渡口,一旦兵败,他只能从这里乘船逃走。正因为如此,青塘的战略意义重大,叛军必然重兵把守。各路将领都不愿前往,柳仲礼想到了韦粲。

韦粲深知此行凶险,很可能全军覆没。柳仲礼劝道:“兄长若不相助,我实在无计可施,此处唯有你能守住。若觉兵力不足,我可派兵增援。”

于是,柳仲礼将刘叔胤的水军调给了韦粲。

各路联军向秦淮河方向挺进。然而天公不作美,当晚浓雾四起。韦粲率领的七千将士迷失了行进路线,等赶到青塘时已是深夜。

士兵们匆忙搭建营地。想当年,韦睿能在北魏大军面前迅速筑起坚固营垒。但此刻时间紧迫,韦粲未能重现祖父的壮举。

黎明时分,侯景得知联军大规模进攻的消息,登上禅灵寺阁楼远望,只见沿秦淮河岸一座座梁军营寨拔地而起。他最关心的青塘方向,梁军也在紧张构筑工事。侯景立即调兵遣将直扑青塘,向韦粲部发起猛攻。

尽管韦粲拼死抵抗,但其他将领却不愿全力作战。刘叔胤的水军抵达古禅灵渡口,将士们站在船头观战,竟无一人愿意登陆夹击叛军。

郑逸与侯景交战失利后退回营中,叛军乘势杀入。见形势危急,众人想拖着韦粲撤退。但韦粲抱定必死之心,任凭部下拉扯也纹丝不动,坚持指挥军队殊死抵抗。

南北朝时期的将领通常拥有自己的部曲和家兵,核心力量多来自家族成员。叛军乘胜攻入营寨,侍卫们试图拉韦粲撤退,但他坚决不从,仍大声呼喊让子弟奋力抵抗。

最终,几乎所有的士兵都战死,韦粲也壮烈牺牲,享年五十四岁。

韦粲的儿子韦尼及三个弟弟韦助、韦警、韦构,还有堂弟韦昂,都在这场激战中阵亡。家族中有数百人丧生。

叛军将韦粲的首级传至城下示众,以震慑城内守军。

太子萧纲听闻此事后泪流满面,悲痛地说:“国家的希望曾寄托于韦公,怎料他竟如此不幸地在战斗中遇难。”

盟主柳仲礼闻讯后立即披挂上阵,手持长槊率军驰援。他奋勇杀敌,几乎擒获侯景,但在关键时刻被叛军将领支伯仁所伤,幸得部将郭山石及时救援才免于一死。

联军达成目标,成功占领青塘,并将部队推进至秦淮河南岸。侯景再也不敢轻易跨越秦淮河发起攻击,而是沿着秦淮河北岸构建防御工事,双方隔河对峙。

这场惨烈的战斗让所有人胆战心惊,柳仲礼初来时的锐气荡然无存。他一方面见识到了叛军的凶悍,另一方面也看清了皇族与诸侯们的丑陋面目。只有他和韦粲拼死奋战,最终他自己身受重伤,而韦粲家族伤亡惨重。

此役之后,众人寄予厚望的荆州军仅来了两万人,萧绎迟迟未到。要知道荆州是南朝最强之州,拥有十万大军。既然皇子们都不急,我又何必操心?从此柳仲礼不再提及战争之事。

终于有一位皇子现身,萧纶带着残兵败将绕道来到联军营地。

萧纶懊悔不已,若非自己急躁冒进导致损兵折将,如今他本该是大军统帅。三万大军只剩几千人,他也只能听从安排。

尽管萧纶态度谦卑,柳仲礼依然对他不屑一顾。萧纶每天到大帐请示,柳仲礼却一脸傲慢,爱搭不理。如此对待皇子,其他将领可想而知。将帅之间矛盾重重,将领们也是各怀心思。有人主张进攻,有人主张防守。萧嗣、萧确、庄铁、羊鸦仁、柳敬礼、李迁仕、樊文皎等几位勇敢的将领聚在一起,率领部队渡过秦淮河,在东府城与叛军展开激战。

侯景将主力部署于台城的南侧与西侧,南侧用以抵御联军,西侧则连通石头城,确保退路畅通,而东侧的防御力量相对较弱。

联军从东侧突破侯景防线的决策十分明智。

李迁仕和樊文皎率领五千精锐一度逼近菰首桥。此桥位于青溪之上,跨过青溪便能抵达台城。然而,二人不幸陷入叛将宋子仙的埋伏,樊文皎阵亡,李迁仕仓皇撤退。

尽管樊、李二将遭遇挫败,但此次联军的攻势成果斐然,成功将东面的叛军从秦淮河驱赶至青溪一带,从而切断了东府城与侯景主力之间的联系。这里要提到庄铁,他原本投靠侯景,见联军势力强大,又转而归附联军。

侯景深感忧虑,因为东府城内囤积着大量粮食,足够叛军食用一年之久,如今却无法运出。

若派遣大军前往东面重新夺回粮道,联军主力很可能趁机从南面渡过秦淮河,战局胜负立判。叛军面临缺粮困境,优势逐渐转向联军,这让侯景焦虑不已。

此时,狡猾的王伟又提出求和这一下策。

和谈这种手段确实古老,常被弱势一方用来脱身。就像刘邦在荥阳假装求和迷惑项羽,白登山时又用这招骗过冒顿;侯景在台城下也玩过类似的把戏来糊弄萧家父子;听说利比亚反对派也曾以此法愚弄卡扎菲。

侯景在城下提出议和,一是为了避开联军初来时的锐气,二是想获取东府城中的粮食,三是寻找最佳战机。他给出的议和条件十分诱人,说要撤兵渡江回家。

然而萧衍凭借多年的经验,当即拒绝了议和,愤然道:“与其求和不如一死!”先不说议和是真是假,自己堂堂梁朝皇帝,岂能任由对方说打就打、说和就和,这样面子上实在过不去,以后还怎么统治臣民?萧纲的想法则不同,萧衍已经八十六岁高龄,而萧纲才四十六岁,他认为父亲年事已高,自己还有大半辈子要活,若此时战败而亡,实在可惜,况且仗确实也难以再打下去了。

叛军从548年十月二十五日开始围城,直到今天549年二月初三,已经整整过去了三个月零八天。城中有没有粮食储备?确实有。在叛军逼近建康之时,聪明的人们就已经将四十万斛米运进了台城,至今还未耗尽。然而,仅有粮食是远远不够的,因为没有柴火、草料、盐和肉。

人们拆掉了宫殿里的木头用来生火取暖,如今这些木头也几乎消耗殆尽。没有肉类摄入,士兵们就缺乏足够的体力进行战斗。于是,大家不得不吃马肉、老鼠肉,甚至死人肉,完全不顾及这样会引发瘟疫传播的风险。

三个月前,城中有男女十余万人,甲士两万之众,而如今仅剩下二三万人,且大多是老弱病残以及伤员,能够登上城墙作战的士兵不过四千人左右。

若是在台城里走一圈,会发现到处都是横七竖八的尸体,腐烂的尸液充满了沟渠。这样的局势下,战争根本无法继续下去。

此外,城中的人们并不清楚援军的进展情况,围城三个多月了,援军即使行动缓慢也应该早已到达台城,可他们却迟迟未到,显然是不够用心卖力,时间拖得越久就越危险,再拖延两个月恐怕大家都会被饿死。

羊侃和朱异都已经去世,城内的核心人物相继离世。

萧衍实在是无可奈何了。仔细想想,他自己倒是无所谓,毕竟年纪大了,但总得为年轻人考虑。于是,萧衍妥协了,他对太子萧纲叹息着说:“你自己看着办吧,千万别让后人笑话。”

可实际上,别说千年之后的人会嘲笑这个决定,就连两年后的萧纲自己都会觉得今天的决定幼稚可笑。

就这样,同意议和。萧衍又一次被萧纲拖累,一生的英名就此付诸东流。历史就像一面镜子,它不仅映照着过去,也映照着当下,更映照着未来。

双方达成停战协议后,侯景如愿以偿,不断提出各种不合理要求来拖延时间。他先是向朝廷索要地盘,要求割让江右四州;接着又让萧纲的儿子萧大器到军中充当人质。在这些条件得到满足之后,侯景提议双方会盟,并规定联军不得再采取任何军事行动。

萧衍再次批准了这些要求,双方派出使者对天发誓,承诺遵守条约,并正式任命侯景为大丞相。侯景宰杀了一头牛,将血涂在嘴唇上,遥对台城举行歃血仪式。这一系列表演结束后,本应开始撤军。

然而,侯景又声称没有船只无法渡江,且担心在过江时遭到联军追击。于是双方再次展开讨论,十多天过去了也没有结果。此时,南康王萧会理在击败萧正表后,率领两万青兖军队前来支援,已经抵达长江北岸。侯景害怕萧会理从白石垒登陆,与南方联军形成夹击之势,便对萧纲说,萧会理的军队妨碍了他的撤军计划,要求将其调至秦淮河南岸。

萧纲同意了这一请求,萧会理遂率军移驻秦淮河南岸。

刚解决完这个问题,侯景又提出了新的要求,称东魏军队已经占领寿阳和钟离,自己无家可归,希望朝廷能暂时借给他广陵城,等夺回寿阳后再归还。过了几天,他又表示联军驻扎在秦淮河南岸离石头城太近,不能从石头城撤军,必须改从京口撤退。萧纲再次答应了他的要求。

双方你来我往,一番商议下来,又耗去了数日时光。那猴子摇身一变成了耍猴人,萧纲反倒被猴子玩弄于股掌之间。

侯景一番算计,发觉时间仍然不够,粮食还没运完,这可如何是好?

恰在此时,萧纶的儿子萧确在秦淮河对岸的前线阵地破口大骂侯景:“你给我等着!天子与你结盟,我却和你势不两立!”

这正好给了侯景一个借口,他立刻上奏章给皇帝:“萧确这小子态度恶劣,是个危险人物,我若撤军,恐怕他会追击,必须把他调到台城才行。”

萧衍派人召唤萧确进城。萧确心中暗想:侯景算什么东西,凭什么听他的?于是他多次写信给皇帝,坚决拒绝进城。

萧衍当然不会同意。只要萧确一天不进城,侯景就一天不退兵。萧确性格倔强,放出狠话,要是再逼他进城,他就去荆州。

萧纶急得直掉眼泪,对儿子说:“台城已经被围困这么久了,我们担心皇上的安危,还是早点把侯景打发走吧,以后怎么收拾他再说。”

然而萧确根本不听劝告,他对父亲说道:“侯景如果真想走早就走了,围困台城的军队不撤,说明他根本不想走,跟我进不进城毫无关系。”

萧纶怒不可遏:“皇上的命令必须执行。”用皇帝来吓唬别人或许有效,但对萧确却不起作用,他依然稳如泰山,纹丝不动。

萧纶气得暴跳如雷,转身对身边的赵伯超吼道:“把这个小子给我杀了,提着他的脑袋进城!”赵伯超何等聪明,他知道如果真的杀了萧确,萧纶一定会跟他拼命。于是赵伯超拔出钢刀,斜眼看着萧确说:“我认识君侯,但这刀却不认得。”

父子俩闹到要动刀的地步实在是太过分了,萧确痛哭流涕,最终答应进城。

萧纶由怒转喜,将一篮子鸡蛋递给了儿子。但这篮鸡蛋并非给儿子享用,而是要献给父皇萧衍的。萧衍已茹素数十载,从不破戒。

然而台城内蔬菜早已耗尽,只能依靠鸡蛋来补充营养。趁着议和之际,城内外有了些许联系,萧纶得知后收集了数百枚鸡蛋,让儿子萧确带入城中。

萧确手提着那篮鸡蛋进城,眼前的景象让他心惊胆战,宛如置身于世界末日之中。

大街小巷横七竖八地躺着尸体,沟渠里流淌着腐烂的脓水。当他终于踏入皇宫见到年迈的皇爷爷萧衍时,心中满是悲戚。

八十六岁高龄的萧衍接过那篮鸡蛋,双手微微颤抖,泪水夺眶而出,泣不成声。他亲自下厨煮起了鸡蛋。在那种艰难的处境下,皇帝身边无人伺候,连自身安危都难以保障,更别提有人关心他人了。作为开国之君却沦落到自己动手煮鸡蛋的地步,在中国历史上也是绝无仅有的。望着皇爷爷那孤独、瘦弱且步履蹒跚的身影,萧确的眼中不禁涌出了泪水,视线变得模糊不清。

清澈的湖水倒映着蓝天,春风轻抚着垂柳,湘东王萧绎正悠然自得地与幕僚萧贲对弈。

此时荆州大军已抵达武昌,然而萧绎却执意不再前行。与他同样按兵不动的还有河东王萧誉,他的船队停在青草湖;信州刺史桂阳王萧慥的水军则驻扎在西峡口。他们给出的理由如出一辙——等待援军集结。但若继续拖延,援军恐怕永远不会到来。

萧绎神情安详,独眼略显疲惫。轮到萧贲落子时,他却迟迟未动。

萧绎疑惑道:“为何不下?”

萧贲轻叹一声:“殿下似乎并无下棋之意。”

萧绎眉头微皱,瞬间明白萧贲并非单纯指棋局,而是暗讽他滞留不前、无意救援国都。其实萧绎内心深处并不想救助父亲和兄长,因为他觊觎皇位已久。

倘若父兄遭遇不幸,岂不是正中他下怀?萧绎内心深处甚至感激侯景,期望这位叛军首领能成功篡位。萧贲一语道破天机,让萧绎感到隐私被窥探,不禁恼羞成怒。但他强压怒火,毕竟此事不便公开,更不能因此惩处萧贲。

当朝廷与侯景议和的消息传来,萧绎瞥了眼萧贲笑道:“不必再下了,朝廷已与侯景达成协议,我们即刻撤军。”

萧贲直言不讳:“这明显是假议和,侯景若真投降,还未过江就会被轻易制服,他会如此愚蠢吗?殿下手握十万大军,连敌人都没见到就撤退,这是何故?”

萧绎心中暗恨:你问我为何?难道你想让我真的进攻,逼侯景彻底反目?他脸上依然挂着微笑,心里却想着:“亏你还叫我叔叔,多管闲事,迟早收拾你。”

不久后,萧绎找借口除掉了正直的萧贲。然而,比萧贲更敢言的人还有,比如徐怦。

作为武陵王萧纪的参军,徐怦不断催促发兵救援京城,但萧纪与七哥萧绎一样,拒绝出兵。

事后,萧纪诬陷徐怦谋反,并假意宽慰他说:“看在往日情分上,我放过你的家人。”

徐怦冷嘲热讽:“生儿皆似殿下,留之又有何用!”这句尖酸话语最终导致他的儿子们也难逃一死。

世间正直之人常遭不幸,但迫害正义者同样不会有好结局。那些对父辈生死漠不关心的萧绎、萧纪等人,最终都落得凄凉下场。

一个月转瞬即逝,侯景再次成功拖延时间。不仅东府城的粮食被悉数运入叛军掌控的石头城,荆州大军也从武昌撤回江陵。侯景大喜过望,公然罗列梁武帝和太子萧纲十大罪状,撕毁协议,背弃誓言,重新掘开玄武湖水,再次以水攻淹台城,叛军四面围攻。

以往总是萧衍戏耍他人,这次却被侯景玩弄于股掌之间。一辈子精明算计,最终却栽在自己最看轻的对手手上,萧衍心中满是羞愤与恼怒,却又无可奈何。城中能上阵打仗的仅四千人,其余虽活着,却无力持械作战。

城内之人只能寄希望于援军,当听说柳仲礼为盟主时,众人便搬出他的父亲柳津来说事。你柳仲礼可以不顾我们,总不能对自己的父亲见死不救吧?

柳津登上城楼,声嘶力竭地呼唤儿子:“你的君主和父亲都在城中受困,而你在外逍遥自在,不肯全力救援,后世之人会如何评价你呢?”此时东面的联军已逼近青溪,能看到台城城墙,有人听到柳津的话,急忙告知盟主。

柳仲礼正在营帐中欣赏歌舞、饮酒作乐。勤王联军军纪涣散,将领们沉溺享乐,士兵们则欺凌百姓。自联军进入建康以来,尤其是渡过秦淮河的部队,看到叛军劫掠财宝、美女和古董大发横财,他们也按捺不住,效仿叛军搜刮百姓。毕竟建康城富庶闻名。百姓们彻底看清了,无论是官军还是叛军,都是一丘之貉,都是土匪!

经过半个月的休战,众人都有了时间来整理思绪。柳仲礼曾经与侯景隔着秦淮河有过交流,侯景还赠送了一枚金环作为礼物。

柳仲礼在深思熟虑后察觉到一个有趣的现象,侯景攻入台城未必是件坏事,反而可能带来机遇。因为侯景扶持萧正德为帝,若他成功攻入城内,就会出现天无二日、国无二主的局面,那必然会除掉萧衍父子。届时柳仲礼再带领众人消灭侯景,为皇帝报仇并拥立新君,他就能成为第二个侯景。

萧纶似乎也明白这个道理,所以否决了萧骏三路进兵的提议。

秦淮河与青溪仿佛划分出两个世界,北边如同莫斯科保卫战般激烈,南边却是一片寂静。不管老父亲如何呼喊,儿子们就是按兵不动。两位病友都十分郁闷,有这样的孝子贤孙 ,柳津无奈地对萧衍说:“陛下有邵陵王,我有仲礼,他们不忠不孝,这叛乱如何平定啊!”

萧家子孙并非全都是无耻之人,被嘲讽为“胆小鬼”的萧会理就决心拯救台城。事实证明,萧会理不仅勇敢而且坚毅,在台城最危急的时候,是他联络羊鸦仁和赵伯超的部队向叛军发起攻击。

战事进展不顺,羊鸦仁未能如约而至,赵伯超临阵脱逃,萧会理在一场战役中折损了五千兵力。此时此刻,再无人敢挺身而出,台城的沦陷只是时间问题。

在这巨大的压力之下,城内出现了叛徒,那些卖国求荣之人引领敌军攻入城内。公元549年3月,侯景再次引玄武湖之水灌入台城,并从四面发动猛烈进攻。梁朝将领萧坚的幕僚董勋和熊昙朗在十二日黎明时分,引导侯景的军队从西北角楼处攻入了台城。

尽管萧确英勇奋战,但敌军却源源不断地涌来。眼见局势无法挽回,萧确从城墙上放下绳索,顺着绳子滑下城墙,迅速赶往皇宫报信。

浑身是血的萧确步伐踉跄、神情慌张地冲进宫门,急匆匆地闯入宫中,大声喊道:“台城已经失守了!”

刚刚躺下的萧衍听到这个消息后,表现得异常镇静。他静静地躺在床上,一动不动,面无表情地问道:“还能继续战斗吗?”

萧确回答说:“已经无法再战了。”

萧衍长叹一声,说道:“自我得之,自我失之,亦复何恨”(从我这得到的,也是到我失去的,又有什么可遗憾的呢?)

萧衍虽非传统意义上的亡国君主,但梁朝的覆灭却与他息息相关。

侯景所列的十大罪状中,有些显得有些勉强。像指责萧衍崇尚祥瑞,不把地震等自然灾害视为上天的惩罚;说他曲解六艺,排斥所谓的正统儒学,效仿王莽的做法。

然而何为正宗儒学呢?人们如今所理解的儒学都是后人阐释的结果。孔子的一句话,引来诸多解释。孟子有他的解读,荀子也有自己的诠释,董仲舒、王莽、程朱、陆王各有见解,到了梁漱溟、熊十力又是一番说法。他们都是基于当时的社会需求和个人理念来阐述,萧衍依据自身想法解释六经,并不能算错。

不过,侯景的许多批评也确实揭示了梁朝存在的严重问题。首先,货币体系混乱,通货膨胀严重;其次,官僚机构庞大,人员冗杂,侯景就提到官员众多,如同烂羊头、烂羊尾般廉价;再者,任人唯亲,有能力的人得不到晋升机会,朝廷里大多是皇族和门阀贵族;还有过度崇佛;官员贪污腐败现象普遍;社会风气日益奢侈轻浮;皇族内部不和睦,皇子们缺乏忠孝之心,在皇帝遭遇困难时无人真心相助。

在这段时期侯景围困台城,萧衍内心也在反思,为何建康的部分百姓会背离他,转而支持叛军呢?他曾为这片土地带来了长达五十年的和平,解决了温饱问题,使得建康民众的生活达到了小康水平,连那些曾经的奴隶也不例外。

尽管社会上贫富差距明显,但世上哪有绝对公平的社会呢,至少萧衍未曾见过。即便到了这般境地,萧衍依旧心有不甘,就像煮熟的鸭子嘴还硬着。他所拥有的东西因自己而失去,倒也不觉得多么可惜,因为他觉得自己已经尽力了,换谁来结果可能都一样。

在中国历史上,能达到萧衍这般高度和境界的帝王寥寥无几。或许有些帝王在武力方面胜过萧衍,但在文采上却逊色不少;或者有些人文采斐然,可武力又不及萧衍;也可能有人文武双全,但在棋艺上未必能赢过萧衍;即使有人兼具文韬武略、精通琴棋书画,可在佛学造诣、道家修为以及占星术等方面也难以与萧衍匹敌。

在梁朝之前,史书多为断代史,萧衍曾主持编纂了六百卷《通史》,他曾自信满满地对群臣说:“我撰《通史》,此书一旦完成,其他史书皆可废弃。”可惜萧衍编纂的《通史》到宋朝时就已失传,否则司马光的《资治通鉴》也不必从战国开始撰写。

萧衍有着值得骄傲的理由,但他生在了帝王之家。在中国历史上,向来是成王败寇的法则,一旦失败,就难免被冠以贼名,毕竟历史总是由胜利者书写的。

“得之于我,失之于我,又有什么可遗憾的?”从萧衍的话语中,能感受到他对生死荣辱已超然物外,唯有如此心境,方能展现出这般豁达与洒脱。

回顾历代亡国之君,有的选择壮烈赴死,有的则忍辱苟活,而像萧衍这般平静从容、淡定自若的,恐怕真是独一无二。若用一句话形容他,“什么都是过眼云烟”再合适不过——生命、皇冠、国家皆是如此。

萧衍并未效仿纣王、崇祯皇帝以死明志,也没有像北魏孝武帝和陈后主那样仓皇出逃,更没有学宋徽宗、宋钦宗般藏匿不见,而是毅然决然地在太极殿上接见侯景。

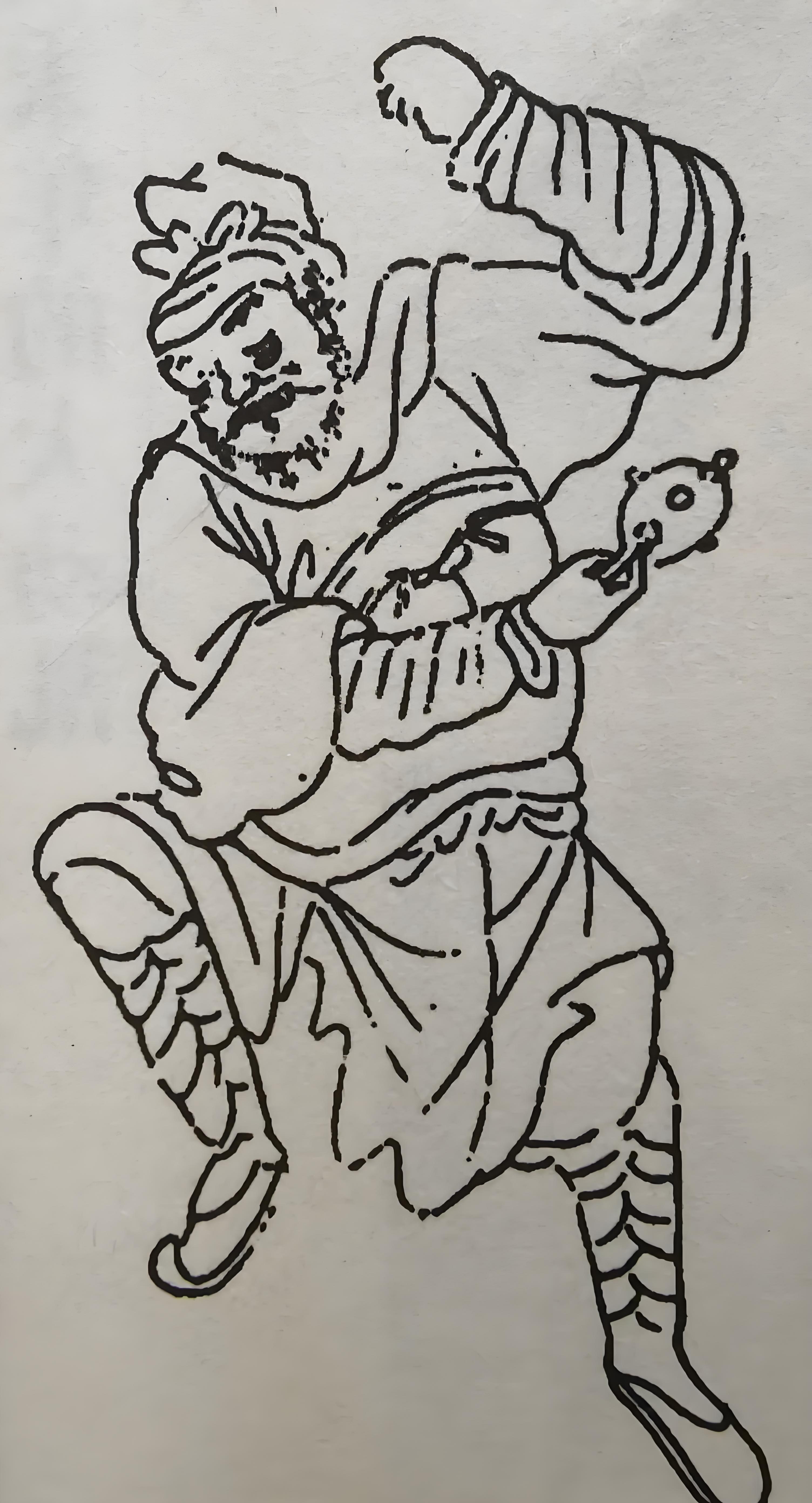

侯景进城侯景趾高气扬地踏上太极殿的台阶,身后紧随着五百名全副武装、盔甲鲜明的士兵。他有足够的理由骄傲,在一年前他还像无家可归的狗一样狼狈,如今却成了大国的征服者。他一瘸一拐地走着,心中暗想,谁要是敢嘲笑我,我就砍断他的腿。

然而,侯景的傲慢只在太极殿外显现。当他踏入大殿,立刻被一股无形的压力笼罩。老皇帝萧衍须发皆白,虽未动怒,却自有一股威严,宛如一尊端坐于宝座之上的古佛。

即便面对胜利者,萧衍依旧展现出帝王的震慑力和至高无上的尊严。

侯景不由自主地跪倒在地,额头触碰地面,行了参拜大礼。随后在典仪官的引导下,坐在三公的榻前。萧衍面色平静,淡淡地说:“你在军中多时,确实辛苦了。”

面对老皇帝的冷嘲热讽,侯景低垂着头不敢直视,一时间竟哑口无言,冷汗顺着额头滑落,浸湿了脸颊。

萧衍继续追问:"你是哪个州的人,怎么敢跑到这里来?你的家人还在北方吗?"这些本该简单回答的问题,却让侯景紧张得不知所措。

站在一旁的叛将任约倒是显得从容不迫,替侯景回答道:"侯景的妻子都被高氏杀害,他是孤身一人前来归顺陛下。"

接着,萧衍问了一个不该问的问题:"你当初渡江时带了多少人?"这次侯景反而镇定了下来,这是他引以为傲的事情,他结结巴巴地吐出两个字:"千人。"

萧衍又问:"围攻台城时有多少兵力?"

侯景简短地回答:"十万。"

萧衍继续追问:"现在还剩多少人马?"或许他认为侯景在围城之战中损失惨重。

然而侯景的回答却充满了霸气:"四海之内皆为我所有。" 萧衍顿时意识到自己问错了问题,默然低头,不再言语。

侯景这人爱夸大其词。他现下还被梁军困着呢,却大言不惭说掌控天下。有时候吹牛也是必要的,特别是想成就大事之人。

吹牛能壮胆气。甭管旁人信不信,先吹了再说。那些穿名牌、开豪车、购古董字画、买豪华游艇飞机的人,也许并非真有那么多钱,这也是一种变相吹牛,向对手示威,抬高自身地位,结交更高层次人脉,办事更易。

侯景不是不懂吹牛之人,在南北朝的社会环境下,他从小就被塑造成低等人。

尽管他表面凶狠,誓言要把贵族之女许配给奴隶,内心其实充满自卑,这种自卑深入骨髓。

在北方他是贱民,在南方亦然。他最想做的不过是个大将军。无论多大的将军也只是将军。有无文化不在读多少书识多少字,而在于思想境界。像陈胜那样说出“王侯将相宁有种乎”的话,即使大字不识也算哲学家,而非奴才。

文化缺失确实令人担忧。财富和地位越高,越能深刻体会其中的道理。当你身处高位,交往的圈子不同,社会影响力也不同。别人谈论的话题你听不懂,插不上话,偶尔接一句还会被笑话。

侯景的悲哀在于,当他好不容易成为征服者,登上上流社会,却发现自己的渺小。自卑往往不是因为别人比你强,而是自己觉得自己不够格。

侯景战战兢兢地从太极殿走到永福省见太子萧纲。太子身边的侍卫都吓得逃走了,只有萧纲镇定自若。侯景则大大咧咧地走进房间。

太子的侍臣徐摛对侯景说:"侯王,进宫拜见要有礼节,怎能如此随意?"言下之意,乡巴佬,别失了礼数。侯景只好跪下行礼。

萧纲与他交谈时,侯景却答不上来。当时流行玄学,萧纲满口老庄哲学,说得云里雾里。侯景不仅听不明白,更因自己缺乏学识,无法应对,说不出什么精彩见解。

见过萧家父子后,侯景对自己的表现感到震惊,对亲信说:"我历经战场,面对刀光剑影从未惧怕。今日见萧公,竟不由自主心生畏惧,难道这就是天威难犯?以后还是不见为妙!"

侯景没有意识到自己在思想境界上与萧衍的巨大差距,他误以为那种对皇帝的敬畏之情仅仅是源于天子的威严象征。在他看来,皇帝之所以显得尊贵非凡,无非是因为那些外在的包装和排场,正如俗话所说“佛要金装,人要衣装”。就好比把一块平凡的石头放进一个精美的盒子里,这石头仿佛也变得身价倍增了。而皇帝身边的那些华丽冠冕、威武仪仗、众多侍卫以及豪华车驾等等,都像是那精美的盒子,它们将皇帝包裹起来,营造出一种高高在上的神秘感。

一旦把这些外在的东西统统去掉,那么皇帝也就如同那块石头失去了盒子一般,恢复到了原本的模样。

于是,侯景便下令撤去了两宫的侍卫,并且纵容士兵们去哄抢皇帝的车辆、服饰,甚至连宫女也不放过。这就像是剥光了一个人的衣服,让他赤裸裸地站在众人面前,试问在这种情况下,还能保持什么尊严和威仪呢?从某种角度来说,侯景的想法并非毫无道理,但这种观点仅仅适用于普通人,对于萧衍这样内心毫无畏惧的人来说,他的冷静和镇定远远超出了常人的范畴。

尽管侯景费尽心机,却始终无法让萧衍屈服。凡是侯景所任命的官员,萧衍一概不予承认。每当有人在他面前提到“侯丞相”这个称呼时,萧衍必定勃然大怒,大声斥责道:“那是侯景,怎么可以称作丞相!”

面对萧衍这种坚决不合作的态度,侯景感到束手无策。他根本不敢废黜萧衍,因为城外还有梁国二十多万大军,而且梁国大部分领土仍然掌握在萧衍的子孙手中。因此,侯景只能选择做一个“挟天子以令诸侯”的角色。

当叛军攻破城池的那一刻,侯景做的第一件事就是派人保护皇宫,阻止想要杀害萧衍和萧纲的那个伪帝萧正德进入皇宫。

萧正德享受了两个多月的帝王生活,随后被贬为大司马。若事先告知他,倾尽家财去当叛徒,最后只能得到大司马之位,他必然不会同意。

萧正德渴望成为皇帝,侯景也是这样向他承诺的,还信誓旦旦地说攻破城池后绝不会放过萧衍父子。萧正德太过单纯,竟轻易相信了侯景这种人的话。

当他摘下皇冠,悔恨得无以复加,每日以泪洗面,竟然向伯父萧衍哭诉。

萧衍望着这个给家族和国家带来巨大灾难的侄子,看他那哭泣哽咽的模样,并未破口大骂,只是淡淡地吟出一句诗:“啜其泣矣,何嗟及矣。”这诗句源自《诗经》,描述的是一个被薄情郎抛弃的女孩失声痛哭的情景。

萧衍不带脏字地嘲讽着萧正德,就像在笑话一个错付真心的弃妇,“哭得这么伤心,是不是后悔不能和他在一起了呢?”

而那句“遇人之不淑矣”,更是暗指萧正德自己瞎了眼,交错了朋友,认错了主子。

与萧正德同样感到沮丧的还有联军统帅柳仲礼。他没有盼到皇帝遇害的消息,却收到了一道要求各路军队解散的诏书。

柳仲礼召集众将领商议对策,萧纶率先发言:“我们该怎么做,全听你的指挥。”

柳仲礼久久凝视着萧纶的眼睛,沉默不语。他深知这位六皇子内心的真实想法:希望他下达进攻的命令,并且暗示得很清楚,一旦获胜,自然会继续听从他的领导。

众将似乎都义愤填膺,王僧辩和裴之高说道:“将军您麾下有百万大军,却让皇宫失陷,现在正是决一死战的时候,还有什么可商量的!”

然而此时发动进攻,在道义上站不住脚。大家表面上说得冠冕堂皇,但实际上有多少人愿意全力以赴呢?别忘了皇帝和太子还在对方手中。

以前是保皇派想打,如今却是保皇派不想打了,人心依旧不齐。如果战败,他们将身败名裂;即便胜利了,万一皇帝有个三长两短,谁也担不起这个责任。但是,就这样接受诏令宣布解散,又实在颜面尽失。于是柳仲礼想了个办法,保持沉默。既不说解散也不说进攻,就这么拖延下去。

那些耗不起的人纷纷离去,先是皇子皇孙,接着是各地诸侯,最后只剩下柳仲礼、柳敬礼、羊鸦仁、王僧辩和赵伯超五位将领,他们最终打开营门向侯景投降。

在这五人之中,只有柳仲礼的弟弟扶风太守柳敬礼另有打算,他意图除掉侯景。当诸将进入台城时,先去拜见侯景,然后再去见萧衍。老皇帝静静地坐在那里,一言不发。这种无声的抗议胜过千言万语,萧衍心中的愤怒可想而知。

侯景试图联合柳仲礼等将领来对抗各地的皇族成员,他把柳敬礼和羊鸦仁留在京城担任官职,而让柳仲礼与王僧辩回到地方任职。然而,侯景却忽视了一个关键人物——王僧辩。

事后回想起来,放走王僧辩是侯景最为懊悔的决定。他万万没想到,这位湘东王萧绎麾下的参军、竟陵太守,竟然是南朝中极为杰出的军事领袖。

正是因为王僧辩在巴陵阻击战中的卓越表现,侯景重蹈了曹操在赤壁之战中的覆辙,其二十万水军在长江上惨遭失败,自此走向衰败之路。

侯景低估了王僧辩的价值,反而对柳仲礼寄予厚望。当柳仲礼西行之际,侯景特意在江边设宴饯行,并紧紧握住柳仲礼的手说道:“天下的大事都托付于将军您了,郢州和巴西的重任就交给你了。”

为了激励柳仲礼,侯景许下了丰厚的承诺,希望他能帮助自己平定长江中上游的各个州郡,届时自然会给予封地作为奖赏。

自视甚高的柳仲礼本有机会除掉侯景,因为他与弟弟柳敬礼事先策划好了行动方案,在酒席上由柳敬礼抱住侯景的身体,然后柳仲礼拔刀将其斩杀。

然而,在这场充满隐秘危机的送别宴会上,尽管柳敬礼多次向哥哥示意动手信号,但柳仲礼看到侯景身边戒备森严的侍卫,最终还是放弃了这次暗杀计划。

失去铲除侯景的良机后,侯景自封为梁朝丞相,企图效仿挟天子以令诸侯之计。然而,这并非易事,因为诸侯们是否听从全凭其意愿。

历史上既有成功者如曹操,也有失败者像董卓。正因如此,三国时期的袁绍与刘表等人选择无视汉献帝,这是可以理解的。

此时侯景虽贵为丞相,但处境依然艰难。偌大的江南,唯有建康城在其掌控之中,他的命令无人理会,更何况净居殿中还有一位坚决不合作的皇帝。

侯景不敢面见萧衍,便派太子萧纲前去劝说。萧纲泪流满面地请求父皇与侯景合作,但萧衍冷言道:“谁让你来的!若社稷有灵,国家尚能复兴,否则哭泣又有何用?”

面对萧衍的凛然态度,侯景恼羞成怒。他虽不敢直接面对萧衍,却另有手段对付。既然萧衍不愿配合,侯景也决定不再给予优待。原本应供应三餐,如今只给一顿;本该提供二两馒头,现在仅剩半两。

五月初夏的建康城内,闷热难耐。梁武帝萧衍躺在寝宫的榻上,口中干涩发苦,命侍从取来蜜饮解渴。这并非普通的蜂蜜,而是经过精心调配的饮品。

自古以来,蜂蜜就被视为养生佳品,具有润肺、助消化等多种功效,深受达官贵人喜爱。三国时期的袁术在兵败时也曾渴望一盏蜜饮,却因遍寻不得而吐血身亡。萧衍此时也面临同样的困境。

当侍从禀报说侯景叛军封锁了宫廷,连最基本的蜂蜜都无法供应时,这位曾经威震天下的帝王也不禁黯然神伤。即便萧衍平日里再豁达大度,此刻也只能无奈地发出两声叹息,就此驾崩。

回顾萧衍的一生,可谓波澜壮阔。他从一介寒门子弟,凭自身努力开创了南朝最辉煌的时代,却在晚年遭遇致命打击。若非侯景之乱,他的文治武功或许能与乾隆比肩。可惜英雄迟暮,最终落得如此下场。

世人对萧衍最负面的看法,莫过于说他晚年昏庸。然而,从侯景之乱的种种迹象来看,这评价并不准确。与其说是昏庸,不如说他过于聪明。通过他与禅宗始祖菩提达摩的对话,我们能更清晰地认识真正的萧衍,也更能理解他最终失败的原因。

有一次,萧衍得意地问达摩:“我做了这么多事,到底有多少功德?”

达摩平静地回答:“没有功德。”

萧衍不解,继续追问:“为什么没有功德?”

达摩解释道:“这些都是有为之事,并非真正的功德。”

“有为之事”这四个字,恰如其分地概括了萧衍的一生。无论是背叛竟陵王萧子良,欺骗齐明帝萧鸾,还是起兵讨伐东昏侯萧宝卷,甚至发行铁币、对待侯景的两面手法,以及为女儿选择夫婿,无不体现出他凡事都有所图谋的性格。真正的功德和慈悲,应当发自内心,而不是刻意为之。萧衍一生精于算计,最终却因过于聪明而陷入困境,落得个竹篮打水一场空的结局。

萧衍去世后,侯景在江南的传奇才刚刚拉开帷幕。暗杀、兵变、战争等大戏即将上演,精彩纷呈。但此时,我们的目光需转向北方,因为长江以北发生了一件大事。

同年八月,东魏权臣高澄意外身亡,死于一位看似普通的厨师之手。然而世间之事岂有偶然,每个意外背后都隐藏着必然的原因。