前几天,我解读了《水浒传》中的八十万禁军教头王进,就是后来的梁山第三任寨主白衣秀士王伦。一些读者朋友不解其中之意,认为林冲也是八十万禁军教头,上梁山时怎么会不认识王伦?同是八十万禁军教头,林冲凭什么有把握火并王伦?

其实,不仅王进是王伦,林冲也是白衣秀士王伦。如此,林冲岂不是自己杀自己?当然是的,《水浒传》写的就是朱明大火并,自己人杀自己人。不仅林冲是王伦,《水浒传》中所有的人都可以是王伦,只不过以“王进”为线索,隐写了大明“亡伦”的历史。

这篇文章,将再挖书中的细节,把“王进就是王伦”这件事讲清楚。

嘉祐三年隐写朱温,暗藏王伦

嘉祐三年隐写朱温,暗藏王伦《水浒传》引首在开篇词后,写的是“纷纷五代乱离间”,说“朱李石刘郭,梁唐晋汉周。都来十五帝,播乱五十秋”。这四句诗,既是承接开篇词,写的是朱家五德皇帝播乱的历史,更是隐藏了大明朱元璋之后只有十五代皇帝的惊天大预言。怎么讲?

五代开启者是后梁朱温,谐音为朱瘟,就是嘉祐三年的瘟疫,寓意自朱元璋“封建诸子”后,大明陷入藩镇之乱,是大明灭亡之“朱瘟”。所谓五代,隐写的是“水木火土金”朱明五德字辈。朱,主要隐写的是大明太祖。

《明实录·太祖高皇帝实录》中写朱元璋出世,就是以《旧五代史·后梁太祖》为底本,朱元璋暗中把自己比作朱温,因而以黄巢《不第后赋菊》为参照,写了一首“敢笑黄巢不丈夫”的《咏菊》:“百花发时我不发,我若发时都吓杀。要与西风战一场,遍身穿就黄金甲”。黄巢没有穿上黄金甲,朱温穿上了,朱元璋也穿上了,所以,《水浒传》中敢笑黄巢不丈夫之人,就是这两个朱家太祖。

是夕,所居庐舍之上有赤气上腾。里人望之,皆惊奔而来,曰:“硃家火发矣!”及至,则庐舍俨然。(《旧五代史·后梁太祖本纪》)

夜数有光,邻里遥见,惊以为火,皆奔救,至则无有,人咸异之。(《明实录·太祖高皇帝实录》)

对照两个朱家太祖出世时的异象,《水浒传》就以朱温隐写了大明朱瘟。朱温,又名朱晃,晃,明也。后文书中写到的“全忠”,则是唐僖宗赐给朱温的名。朱温因“亡伦”而被儿子朱友珪所杀。圭,在《水浒传》中以龟、贵、鬼谐音,后来的《石头记》之“闺阁昭传”,也是此“圭”。朱元璋的璋就是“圭”,半圭。

以朱温开篇故事,其实就隐藏了“王伦”。而朱温之后的李、石、刘、郭,都是写的大明皇帝,后梁之梁,是汴梁之梁,也就是梁山之梁。而且,还隐藏了《水浒传》的来历。这是题外的话,且按下不表。

“纷纷五代乱离间”,是一首七绝的第一句,改写自北宋邵雍的《观盛花吟》。花,指的是朱明朱姓出自邾国曹姓,朱姓由曹姓化出,就是曹化,书中谐音为草化。四大名著中的“花”都是此喻,尤其是《石头记》,就是以“花”写故事隐朱明兴亡家史。

五代,借指朱明五德字辈,“纷纷五代乱离间”,就是说的朱明自家大火并,也就是自己火并自己。自己打自己的事,书中写了不止林冲并王伦,还有鲁提辖拳打镇关西。鲁达就是镇关西,打的还是镇关西。“鲁提辖拳打镇关西”中的隐喻,咱们今后再讲。

朱明大火并,“前王并后帝”岂不就是王伦(亡伦)。

北宋皇位传承隐伏孙立,再次传位就是王伦

北宋皇位传承隐伏孙立,再次传位就是王伦引首故事中,写了一段有关北宋皇位传承的历史:“(太祖)自庚申年间,受禅开基即位,在位一十 七年,天下太平,自此定矣。传位与御弟太宗即位。太宗皇帝在位二十二年,传位与太子即位,这朝皇帝乃是上界赤脚大仙。”

这段话中,“太祖传位与御弟太宗即位”,本身就隐藏了一场火并,也就是“烛影斧声”。这段历史,后来又在“李逵斧劈罗真人”中重演。

赤脚大仙隐写的是宋仁宗,细看这段话,其中就漏写了宋真宗,太宗直接把皇位传给了孙子。这其中的寓意,就是书中的“孙立”,到了梁山排座次时,地煞前三名姓氏就是“朱皇孙”,隐写的就是朱允炆。“评议前王并后帝”,意思是燕王朱棣是前辈,火并了侄子辈的建文帝。

以朱元璋的心事,大明必须以“水木火金土”伦理传承皇位以及藩位。但是,因为朱标之故就“亡伦”了。朱棣并掉侄子后,废除建文年号,并入洪武。如果保留建文年号、帝号,那他就是继承的建文帝皇位,也是“亡伦”。实际上,朱棣就是得了侄子的皇位,“亡伦”是抹不掉的,尽管火并了“亡伦”。

洪太尉误走妖魔后,书中再次写到皇位传承。容与堂本中,是这样写的:“后来仁宗天子在位共四十二年晏驾,无有太子,传位濮安懿王允让之子,太祖皇帝的孙,立帝号曰英宗。在位四年,传位与太子仁宗天子。在位一十八年,传位与太子哲宗皇帝登基。”

这段话可谓错漏百出,施耐庵以这样错乱的笔法,隐藏了大明“亡伦”。其一,濮安懿王允让之子即赵宗实,后来的英宗皇帝赵署。但是,赵署不是太祖嫡派子孙,而是太宗的孙。的,是嫡的谐音,但在《水浒传》中却做副词讲。比如,高俅“只得来淮西临淮州投奔一个开赌坊的闲汉柳大郎”。太祖的孙,就是太祖的孙子,宋英宗怎么可能是赵匡胤的孙子辈呢?

其二,宋英宗之后是宋神宗,但是,书中却说英宗在位四年,“传位与仁宗天子”。原著就是这块刻的,不会错。这不就“亡伦”了吗?

那么,为何说这样的错写指的是大明亡伦呢?对两次皇位传承的几个皇帝:太祖、太宗、仁宗,恰好就对应了大明之朱元璋、朱棣、朱高炽。施耐庵所经历的朝代,是没有神宗的,仁宗之后是宣宗,再就是英宗。宣宗也隐写在书中,比如“东京开封府汴梁宣武军”,“朱皇孙”之后是丑郡马宣赞,等等。

“白衣秀士王伦”,其中就隐藏了“皇”字,伦,即伦德、伦常之伦,王伦就是“亡伦”的谐音。施耐庵写皇帝传位亡伦,就是隐写的朱明“孙立”,以及燕王继承了侄子的皇位。

施耐庵认为,自古以来都不存在“禅位”,所有的帝王“让位”,背后都隐藏着“杜迁”、“王伦”。杜迁,其中就隐含了“太祖传位与御弟太祖即位”,这场兄弟大火并的始作俑者就是杜太后的“金匮之盟”。兄终弟及,前提是兄无嗣,也就是“无有太子”。赵匡胤是有嗣的,杜太后之“杜迁”,也是“王伦”。

由此而论,《水浒传》中所涉及的人物都可以是白衣秀士王伦。

王伦无处不在,《水浒传》中所有人都是王伦

王伦无处不在,《水浒传》中所有人都是王伦梁山好汉大聚义时,书中有一首赞诗,其中写道:“其人则有帝子神孙,富豪将吏,并三教九流,乃至猎户渔人,屠儿刽子,都一般儿哥弟称呼,不分贵贱”。梁山好汉中,有兄弟、夫妻、主仆、叔侄、师徒,以当时的伦常而言,都以“哥弟称呼”,岂不就是亡伦?

这首诗后来被一首无关痛痒的口水词替换,其中之一原因就是写到了亡伦,尤其是帝子神孙与三教九流等以哥弟相称。

梁山好汉多有打熬筋骨,刺枪使棒而无关妻室者,同样是亡伦。大明最终灭亡,五德终结,那就更是亡伦了。

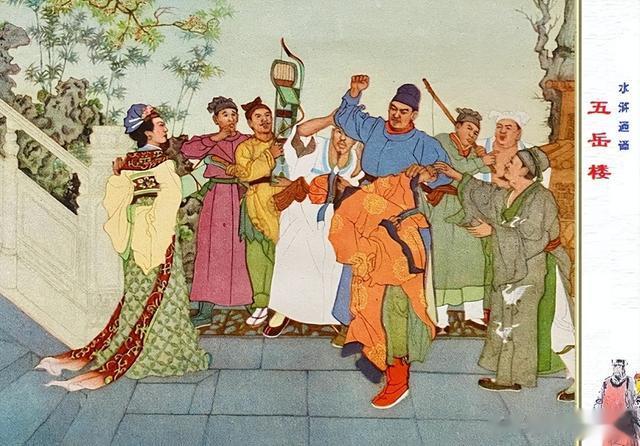

除梁山好汉而外,书中却是又写了“白衣秀士王伦”,比如高俅。第七回书中,写了一个花花太岁高衙内:“(林冲)恰待下拳打时,认的是本管高太尉螟蛉之子高衙内。原来高俅新发迹,不曾有亲儿,无人帮助,因此过房这阿叔高三郎儿子在房内为子。本是叔伯弟兄,却与他做干儿子。”

这段话无需多做解读,写的就是“王伦”。问题在于,高俅与花花太岁高衙内是不是“白衣秀士王伦”呢?

在解读高俅时,讲到这个人物隐写的是大明太祖高皇帝与燕王,当然就是“皇”了。高衙内之“高”,也是高皇帝的高。朱家之“高”,出自姬姓高阳氏颛顼帝,朱元璋就说他是颛顼帝后裔,因此,《水浒传》中所有的“高”都是此喻。“花”,就是曹化。

“衙,行皃”,《说文解字》:“皃,从人,白,象人面形”,衙内就隐含了“白”。“天子宫禁曰内”,高衙内也是隐写的大明皇帝。

秀,“上讳”,本是许慎避刘秀之讳而不解读此字,上,指的是驾崩之后的皇帝。许慎避讳不注,不妨碍后世注“秀”字,东晋郭璞《释草》:“木谓之荣,草谓之华。荣而实谓之实,桃李是也;不荣而实谓之秀,禾黍是也;荣而不实谓之英,牡丹、勺药是也”。

荣、华都是花,“不荣而实谓之秀”,意思是不开花而结果就是秀。实际上,禾黍也是先开花后结果的,只不过以草木分别论之。因此,花花太岁的“花”中,就隐含了“秀”。书中的花村刀笔吏、花荣、一枝花、桃花村、桃花扇,等等,都是“秀”。因为,朱家木字辈皇帝都是“草胎木质”。

士,就是豕的谐音,包括书中的石(碣)、史(进)等等,都是“豕”,也就是朱(猪)。施耐庵的“庵”,就是豕屋。《石头记》“石即豕,亥字寓焉”,其寓意实出《水浒传》。《水浒传》中的豕、豚,则又出自《明实录》。大明避“猪”讳,早期称豕,洪武之后多称豚(村,屯邑,即豚邑)。

高俅、高衙内就是标准的“白衣秀士王伦”。这样写,就更离奇了,难道高俅还不认识王伦吗?王进就是他逼走延安府的呢。

扈三娘一家被梁山好汉李逵屠杀,哥哥扈成被迫逃跑,却做了宋太公的义女、宋江的义妹,嫁给了矮脚虎王英,地地道道的“亡伦”。扈成,隐写郕王朱祁钰,其结局是逃到晏安府,“中兴内也做了个军官武将”。“中兴”,隐写的是朱祁镇复辟,所以,“李应”庄上有鬼脸儿杜兴,寓意土木(杜)之变后的“中兴”。

《水浒传》中还有很多这样的“白衣秀亡伦”,比如武松拒绝潘金莲的撩拨,说自己“不是那等败坏风俗,没人伦的猪狗”。而书中的唐牛儿、牛二、牛子、李小二,则是以唐朝天策上将隐写大明天策上将,以玄武门之变比喻靖难之役,暗写建文帝在南京皇城玄武门被朱高煦射杀。

朱高煦自称天策上将,其母徐皇后属牛,是朱棣第二子。巧合的是,唐朝天策上将是属牛的窦太后第二子。唐牛儿、牛二等,就都是“皇”。唐朝太宗文皇帝杀兄灭弟,朱高煦射杀堂兄,要夺侄子皇位,他们都是“白衣秀士王伦”。

嘉靖时期,李开先说:“崔后渠、熊南沙、唐荆川、王遵严、陈后冈谓:《水浒》委曲详尽,血脉贯通,《史记》而下,便是此书。且古来更无一事而二十册者。倘以奸盗诈伪病之,此不知序事之法,史学之妙者也”。

以《史记》比《水浒传》,说这部书不能“以奸盗诈伪病之”,而是“史学之妙者”。《水浒传》就是一部在“奸盗诈伪”中隐藏真历史的“诗禅”小说,倘若只读作江湖豪客传,那就毁掉了这部伟大的名著了。

少时风流老亦狂

孙立这个名字宋朝就有了……