元始五年(公元5年)平帝死后,王莽选立年仅两岁的孺子婴,仿效周公居摄践祚,自称“假皇帝”。初始元年(公元8年)王莽自立为帝,改国号曰“新”,建元“始建国”。同时,改国号为新,将京师长安改称“常安”(后增设东都洛阳,常安称西都),史称新莽。 王莽称帝后,进行了多项改革,包括:推行王田制,限制私有土地持有,超出部分为国有,无土地者由国家分配,一夫百亩,目的是解决西汉后期以来土地兼并严重的问题,但完全无法执行;禁赏奴婢;推广国营事业;改革币制等。 唯新朝政令繁琐,且朝令夕改,改革最终失败,导致新朝急速灭亡。 地皇四年(公元23年),新朝被绿林军推翻,共1帝、15年国祚。 经历农民战争后,刘玄建立更始政权。

王莽

为什么叫新朝?

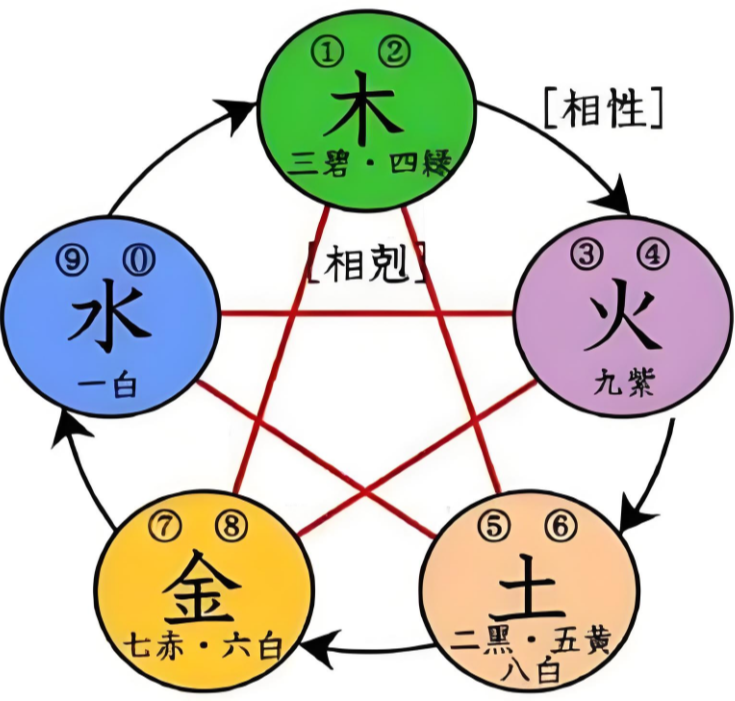

汉朝初年,刘邦根据五德终始说,定正朔为水德,至汉武帝时,又改正朔为土德,直到王莽篡政建立新朝,方才采用刘向、刘歆父子的说法,认为汉属于火德。

光武帝光复汉室之后,正式承认这一说法,从此确立东汉正朔为火德。

炎汉

东汉及以后的史书如《汉书》、《三国志》等皆采用这种说法,因此,汉代亦被称为“炎汉”。

又因汉朝皇帝姓刘而称“刘汉”,因此,汉朝又被称为“炎汉”、“炎刘”和“刘汉”。

新

王莽所创的朝代、国号“新”的含义:新的本义是改旧、更新。

西汉后期,在天人感应的五德终始学说支配下,社会政治涌动着一种新德代替旧德的思潮,在此背景下,王莽以新德的代言人自居,“革汉而立新、废刘而兴王”,并最终完成“再受命”的代汉过程。

赤帝传黄帝

汉为火德,为赤帝,王莽为土德,自称是“托于皇初祖考黄帝之后”,依照五行相生之理,土德代火德,意在赤帝传黄帝,天命授之。

五德始终

王莽的崛起路

西汉自汉成帝起,刘氏大权逐渐旁落到以孝元皇后王政君等为核心的王氏外戚集团手中。 王政君为汉元帝的皇后(即孝元皇后,简称“元后”),生子汉成帝。 汉成帝时,孝元皇后诸兄弟多任官封侯,只有王曼早卒未及封侯。 王莽乃王曼次子,元后之侄。

王莽的堂兄弟因是将军列侯之子,“乘时侈靡,以舆马声色佚游相高”;而他因父早死未侯,“独孤贫,因折节为恭俭”。少时受儒家教育,勤身博学。侍奉母亲及寡嫂,抚养孤兄子,都很周到。又结交英俊,侍奉父辈,符合礼仪。 阳朔(公元前24–21年)年间,王凤病,王莽伺候甚恭。王凤临终时,推荐王莽任黄门侍郎,王莽于是走上仕途。 几年后,王商及一些名士称誉王莽,成帝便于永始元年(公元前16年)封王莽为新都侯。 在此前后,王莽又被连续提升为骑都尉、光禄大夫、侍中。他这时“宿卫谨敕”、“节操愈谦”。常以车马衣裘“振施宾客”,交结名士与公卿甚众。所以公卿推荐,游士谈说,“虚誉日隆,倾其诸父矣”。 绥和元年(前8年),王莽三十八岁时升任大司马。 这时,王莽“欲令名誉过前人,遂克己不倦”,聘请一些贤良为掾史,所得赏赐分给下属,而自己非常俭约,其妻“衣不曳地,布蔽膝”,犹如僮仆。 王莽为大司马一年,成帝去世,汉哀帝即位(前7年),外戚丁、傅用事,王莽乃退位,避居新都,堵门自守。 哀帝于元寿二年(前1年)去世,九岁的汉平帝即位,元后临朝称制,以王莽为大司马。王莽自元寿二年再为大司马至于身亡,掌握政权达二十四年。 王莽辅政的头六七年(前1年–6年)翦除了丁、傅两家外戚势力,“诸哀帝外戚及大臣居位素所不说者,莽皆傅致其罪”。同时,拉拢名儒孔光及其婿甄邯,为其所用。 王莽怕其叔红阳侯王立在元后面前搬弄是非,就让孔光上奏王立“旧恶”,从而遣放王立回到封国。因王莽颇有胁持上下的手腕,于是“阿顺者拔擢,忤恨者诛灭”。 汉平帝元始元年正月,越裳重译献白雉一,黑雉二,诏使三公以荐宗庙,群臣便盛陈“莽功德致周成白雉之瑞,千载同符”,要求赐予王莽安汉公的称号。 于是拜王莽为太傅,号安汉公。

汉平帝画像

一杀不可收拾诛杀异己的开始

元始二年(公元2年),汉平帝十三岁,王莽成功地将女儿王嬿推上了皇后的位置,史称孝平皇后。 陈崇与文人张竦写了一份歌颂王莽功德可比周公的奏章,建议“宜恢公国,令如周公,建立公子,令如伯禽”。公卿方议此事,适值吕宽事起。起初,王莽通过元后,将帝母卫姬及帝舅卫宝、卫玄等排挤出京师。其子王宇深怕平帝长大后怨恨,与卫宝通书,教他设法还京。王莽不同意。王宇与妻兄吕宽等人私下商议,用迷信的手段想令朝廷归政卫氏。但吕宽夜间在王莽门第上洒血时被发觉逮捕,在狱中自杀。王莽奏请杀了儿子王宇,宇妻因怀孕待产后才杀。王莽因此诛灭卫氏,穷治吕宽之狱,连引郡国豪杰素非议己者,还株连敬武公主(元帝之妹)、梁王立、红阳侯立、平阿侯仁,逼其自杀。“死者以百数”。 王莽还为此写书,宣扬治子之罪乃公而忘私,以戒子孙。其爪牙还奏请以此书发行全国,令学官以教授,使官吏能了解此书旨意。 吕宽案件结束后,王舜又重提陈崇之建议。爪牙们煽动“民上书者八千余人”,都要求照陈崇建议办。 元始四年(4年)四月,拜王莽为宰衡,位上公。王莽还刻了“宰衡太傅大司马印”,高踞于公卿之上,出入威仪与众不同。 此时,王莽奏起明堂、辟雍、灵台,为学者筑舍万区,作市、常满仓,制度甚盛。立《乐经》,益博士员,经各五人。征召经学人才,及懂得逸《礼》、古《书》《毛诗》《周官》《尔雅》、天文、图谶、钟律、月令、兵法、《史篇》文字之人。“网罗天下异能之士,至者前后千数,皆令记说廷中,将令正乖谬,一异说云。” 群臣奏请加赏王莽。元后允,诏议九锡之法。 元始五年(5年),官民因王莽不受新野田之赐,“而上书者前后四十八万七千五百七十二人,及诸侯、王公、列侯、宗室见者皆叩头言”,要求加赏王莽。王莽上书说,自己德薄位尊,力少任大,常恐不能称职,天下“治平”乃元后之德,同列之功,非自己之能,拒绝加赏。但他还是受了九锡,权势大异于群臣。

篡汉建立新朝

乐陵侯刘庆上书说,现皇帝年幼,应让王莽“行天子事,如周公”。群臣都说应如此。这时平帝病,王莽作策,愿以身代,藏策于金縢,置于前殿。这是诈依周公为武王请命而作金縢的故事。 不久,平帝夭亡,要选继位者。这时元帝世绝,便在玄孙中选了个最小的刘婴,年仅二岁,“托以为卜相最吉”。 此时,有人奏说武功长孟通浚井得到一白石,上圆下方,有丹书著石,文曰:“告安汉公莽为皇帝。” 公卿上奏元后被呵斥说:“此诬罔天下,不可施行!”王舜从中斡旋,向元后解释说,这事阻挡不了,王莽不敢有其他想法,“但欲称摄以重其权,填服天下耳”。元后无可奈何,只好应许,诏令王莽“居摄践祚,如周公故事”。于是群臣奏请王莽摄政“皆如天子之制”,并于次年改元“居摄”。 不久,王莽便以刘婴为皇太子,号曰“孺子”。

刘婴画像

居摄元年(公元6年)四月,安众侯刘崇鼓动刘氏宗室起而反对王莽,从者百余人,进攻宛城,不得入而败。天下反莽自此始。刘崇的族父刘嘉诣阙请罪,获赦,乃奏颂王莽功德,骂刘崇为乱,而肯定王莽对刘崇镇压。王莽大为高兴,封刘嘉为帅礼侯。 此时,群臣又说,刘崇谋逆是因为王莽“权轻”,应提高王莽的权位才能镇服全国。于是元后命令王莽进见她时自称“假皇帝”。 居摄二年(公元7年)九月,王莽镇压翟义后,自以为威德日盛,获得天人之助,“遂谋即真之事矣”。 这年广饶侯刘京等人奏符命“摄皇帝当即真”等,说是天意所归。于是王莽对元后说:我向您报告时,自称“假皇帝”,而我号今天下,天下向我言事,就不必言“摄”了。 三年十一月戊午(8年12月31日),改居摄三年为初始元年,以应天命。这时官民都知道王莽奉符命的旨意,都开始认真议论和建议,王莽“即真天子位”提到日程。 初始元年十二月癸酉朔(公元9年1月15日),王莽废孺子婴(刘婴),自立为皇帝,改国号为“新”,史称“新莽”,王莽即“新始祖”(另记载为“新太祖”),简称新帝。 驾崩后,谥号为“建兴皇帝”。至此,西汉灭亡。

王莽篡汉

和天下为敌的托古改制

政治

为了表示改朝换代,革汉立新,废刘兴王,王莽根据儒家经典,将一大批政府机构和官职改换名称。改革官制如在中央官职中,更名大司农为羲和,后改为纳言,改大理为作士,太常为秩宗,大鸿胪为典乐,少府为共工,水衡都尉为予虞,光禄勋为司中,太仆为太御,卫尉为太卫,执金吾为奋武,中尉为军正。地方官职的名称也多有改动:太守改为大尹(或卒正、连率)、都尉改为太尉、县令(长)改为宰。等等。此外,王莽还增加了许多新的官职,如在中央新置大司马司允、大司徒司直、大司空司若,列于九卿;置大赘官执掌舆服御物,后又典兵,位上卿;设司恭、司从、司明、司聪、司睿等五大夫;在地方,州置牧副,部置监副,等等。王莽根据古籍,更改了秩禄之号,还按照传说的周制大封五等诸侯共796人,附庸1511人,其中有很多人并没有实际得到封地,每月只能领到几千钱。因此,贪污受贿、榨取民脂民膏的现象在各级官吏中层出不穷。至于那些清正一些的受封爵者则穷困潦倒,甚至靠给别人打短工来维持生活。修改地名王莽还更改了许多地名,给人民生活带来极大的不便,甚至连官吏也弄不清楚,所以王莽在后来的诏令中提到某地时也只好注明故地。如“山阳郡”更名为“巨野郡”。冻结奴隶制度对现有的奴隶数量冻结,禁止继续买卖和产生新的奴隶、婢女。使其自然消灭

新莽官印

经济

实行了王田、私属制、五均、赊贷、六筦(管)和币制改革。实行王田、私属制王莽掌权后,根据古书上记载的井田制度,于公元九年颁布了一道著名的诏令:“今更名天下田曰‘王田’,奴婢曰‘私属’,皆不得买卖。其男口不盈八,而田过一井者,分余田予九族邻里乡党,故无田,今当受田者,如制度,敢有非井田圣制,无法惑众者,投诸四裔,以御魑魅。” 这道诏令包括两方面的内容,一是将全国土地改称“王田”,即废除土地私有制,实行土地国有制,私人不得买卖;一家有男丁八口,可受田一井,即九百亩;一家男丁不足八口,而土地超过九百亩者,须将多出部分分给宗族邻里;原来没有土地者,按上述制度受田。二是将奴婢改称“私属”,不得买卖。诏令还规定,如果有人敢于攻击井田制度,煽动人破坏法令,则将其流放至边境地区。 王田、私属制,是王莽针对西汉以来最突出的土地和奴婢两大社会问题提出来的解决办法。从主观上,王莽看到了农民失去土地是由于日益严重的土地兼并,而土地兼并的根本原因还在于土地买卖。因此,规定土地国有,不准私人买卖土地,便可以从根本上解决农民被抛出土地的现象。 在这一点上,王莽比西汉历代统治者都要高明。但是,商周时期的土地国有制,早在战国以后即被封建土地私有制所代替,经过秦和西汉二百余年的发展,到西汉末年,土地私有已成为封建土地制度的主要形式。因此,实行王田的诏令刚一颁布,便遭到大小土地所有者的强烈反对。一部分地主、官僚甚至举兵反抗。汉徐亭侯刘快结党数千人起兵;真定地主豪强也在刘都的率领下举兵反莽。朝廷内部一部分原来追随王莽的人也提出异议:井田虽圣法,其废久矣。周道既衰,而民不从。秦知顺民心,可以获大利也,故灭庐井而置阡陌,遂王诸夏,讫今海内未厌其敝。今欲违民心,追复千载绝迹,虽尧舜复起,无百年之渐,弗能行也。天下初定,万民新附,诚未可施行。在朝野一片反对声中,王莽不得不在始建国四年(公元11年),即诏令发布后的第三年,宣布取消“王田”、“私属”制度:“诸名食王田,皆得卖之,勿拘以法。犯私买卖庶人者,且一切勿治。”

土地改革

实行五均、赊贷及六筦(管)始建国二年(10年),建兴帝王莽下令“开赊贷”,张五均,设诸斡者。“ 五均”的主要内容是:在长安及全国五大城市邯郸、洛阳、临淄、宛、成都设立五均官。长安分东西市,设令,各市有长,令、长皆兼司市,称五均司市师;下设交易丞五人,钱府丞一人。五均官的任务一是按工商各业的经营情况征收税款;二是管理市场的物价,各地五均官在每季度的第二个月,评定出各种货物的标准价格,称“市平”。如果物价高于“市平”,政府就将控制的库存物资按平价出售,以平抑物价;市场价格低于"市平",则听任百姓自由买卖。赊贷是由政府办理贷款。具体办法是:如果百姓办理祭祀、丧葬或欲经营工商业而无资金者,可以向政府借贷。祭祀借贷须在十天内归还,丧事借贷须在三个月内归还,以上两项借贷不收取利息;工商贷款每年交纳不超过所借数额十分之一的利息。在实行五均和赊贷的同时,王莽还设六筦之令。“筦”即“管”就是由政府管理六种经济事业,即:酒、盐、铁由国家专卖,铸钱由国家专营;向取利于名山大泽的养蚕、纺织、缝补、工匠、医生、巫、卜、樵夫、渔民、猎户及商贩征收山泽税;加上五均赊贷,合称为“六筦”。王莽推行五均、赊贷及六筦等措施,其目的在于利用政府力量控制经济事业,平抑物价,限制商人囤积居奇,使贫民免受高利贷的盘剥。这些措施,无论从减轻普通百姓的经济负担,还是加强封建政府对经济生活的控制,进而加强中央集权,都是有利的。这些政策和措施,实际上是汉武帝经济政策的延续。但是,推行这些政策大多是依靠一些富商大贾,他们利用特权同官僚、地主互相勾结,肥己营私,囤积居奇。原来为平抑物价防止商人渔利的五均,也变成官吏贱买贵卖从中谋利的机构。那些身穿官服的商人们乘传求利,交错天下,因与郡县通奸,多张空簿,府藏不实,结果给普通百姓带来更大的痛苦。

改革币制

王莽当政后,为了削弱汉朝旧族势力,以及对百姓的财富掠夺,他以“托古改制”为名进行了一系列的币制改革。刀币和布币都在改革中恢复,但从形态上与春秋战国时的并不相同。由于币制复杂混乱,导致民间交易很不顺畅。并且每次改制的钱币大小不断缩小,价却越来越高,实质上剥削了普通民众的财富。币制改革的失败也是新朝迅速灭亡的原因之一。 王莽共进行了四次币制的改革。第一次是在他即位前的居摄二年(7年),下讼在五铢钱之外增铸大钱、契刀、错刀。新朝建立后,建兴帝王莽又在始建国元年(9年)进行第二次改革,废除五铢钱及刀币,另外发行宝货,计有五物(金、银、龟、贝、铜)名(钱货、黄金、银货、龟、贝货、布货),共二十八种货币。由于货币种类太多,换算起来又十分困难,因此流通非常不便。所以人们仍在暗地使用五铢

小泉置一

为推行新币制,王莽采取强制措施,下令严禁私铸钱,甚至民家藏有铜、炭者,都被指为私铸货币,一家盗铸,五家连坐。即使这样,也无法使新货币顺利流通。一年以后,王莽被迫废除刚刚施行的二十八种货币,只留小钱值一和大钱五十两种继续使用。第四次改革是在天凤元年(14年),废大、小钱,另作货布、货泉两种。货泉重五铢,货布重二十五铢,但一货布却值二十五货泉,货币价值的比例十分不合理。这次改革,非但没有理清混乱的货币体制,反而加剧了混乱。而且,这些改革都是以新铸的劣质货币代替质量较高的旧币,然后又以更劣的货币代替原来铸造的货币,每更换一次货币,百姓就要遭受一次盘剥。由于这些货币无信誉可言,所以在王莽施行货币改革期间,物价飞涨,社会经济十分混乱,黎民百姓深受其害,每一易钱,民用破业而大陷刑,不少人甚至在市场上痛哭。如果说,王莽施行的其他政策在主观上还有一些解决社会问题的内容,那么,他所实行的货币改革,则加重了百姓的负担,因而招致了全国从上到下的反对。有人曾经在评价王莽币制改革时说:中国历代币制的失败,多有别的原因,而不是货币本身的缺点,只有王莽的宝货制的失败完全是制度的失败 。尽管王莽的改革是失败的,但他所发行的一系列钱币却是古钱史上的精品。货币多采用悬针篆的字体,制作十分精美。国宝金匮直万是价值最高的古钱之一,存世仅两枚。

大布黄千

居摄二年改汉币制小泉直一 以周钱有子母相权,于是更铸大钱,下令铸造错刀、契刀和大泉五十。王莽所铸刀、布币完全不同于战国时期刀、布币的形制。他在刀币上加了一个方孔圆钱,并且明明白白地铸上刀币的名称和价值。如“契刀五百”,“一刀平五千”等,其身形如刀,材质为铜。 一刀平五千的圆钱上以黄金镶嵌“一刀”两字,刀身铸有“平五千”三个字,所以又称金错刀。一刀平五千与原来的五铢钱并用,一刀平五千当五千枚五铢用。契刀五百当五百枚五铢用,大泉五十当五十枚五铢用。这几枚钱的钱文均属篆文。金错刀、契刀通长二寸二分(汉尺),实际测量长约7.2-7.5厘米,金错刀重20-46克,契刀重16.4克。后来民间私铸减重,数量颇多,今所见大小不一,而且面文有二决文、四决文重轮、传形等,此外还有铁钱。 [10]王莽建国二年行宝货制大布黄千 “宝货制”内容为五物、六名、二十八品。五物是金、银、铜、龟、贝五种币材。六名为金货、银货、龟货、贝货、泉化、布化六大钱币类型。

第布八百和次布九百

强迫劳动凡是无业游民,政府制定惩罚措施,每人每年缴纳布帛一匹,无力缴纳的,政府强迫其服劳役,并在劳役期间供给饮食。

建立贷款制度人民因丧葬或祭祀需要,可以向政府贷款,只需归还本金,不收利息。如果因从事农业、商业生产向政府贷款的,政府收取纯利润的十分之一做利息。

政府干预经济由政府控制物价,防止商人操纵市场。日用品在供过于求时由政府照成本购买,反之则有政府卖出,防止物价上涨。

民族

在同周边各民族的关系上,王莽一改西汉自昭宣以来建立的平等友好关系,妄自尊大,使中央政府与周边国家的关系日趋恶化,直至爆发连年战争。始建国元年(9年),王莽称帝后,以“天无二日,土无二王”为由,将西域各国的王改封为侯,从而引起了西域诸国的普遍不满。此后,王莽在一系列同西域的关系问题上都处置不当,西域诸国先是互相征伐,继而攻杀西域都护。天凤三年(16年),王莽派五威将王骏等人率兵出征西域,被西域诸国联合袭杀,几致全军覆没。

王莽将少数民族王贬为侯的命令也引起了“西南夷”的不满。封地在今云南广南县一带的句町王怒不从命,被王莽处死。于是,句町王之弟承便率众起兵,饱受王莽政权压迫的西南各族人民趁机起而响应。尽管王莽曾派几十万大军一度将句町的反抗活动平息,但西南各地的武装反抗一直延续到东汉初年。

王莽为准备对匈奴作战,在征发内地兵员的同时,还向臣服于汉的高句丽征兵。这便引起了高句丽人民的反抗。始建国四年(12年),王莽派严尤出兵,征服了高句丽,将其改名为下句丽。

汉宣帝以来,汉与匈奴的关系得到改善。呼韩邪单于穷困来降,汉王朝仍将匈奴视为对等的大国。汉王朝发给匈奴的印信,文字是匈奴单于玺,其下诸王之印信为“汉某某王”,以表示待以客礼而不是作为汉王朝的臣属。

新朝地图

王莽掌权后,为表现其“威德至盛异于前”,便改变了这种友好的态度,始建国元年(公元9年),他命使臣收缴西汉时发给的“匈奴单于玺”,而代之以“新匈奴单于章”,不但在匈奴前加以“新”字,且以“章”代“玺”,表明王莽试图降低匈奴单于的政治地位,将匈奴从前与汉天子的平等关系降为与王莽新室诸王同样的地位,从而使匈奴成为新室的附庸。这自然引起了匈奴单于的不满,加上其他一些纠纷,平静多年的北方边境开始紧张起来,战争一触即发。

在这种情况下,王莽不但不采取缓和措施,反而下诏令匈奴单于改名为“降奴单于”,接着又下令分匈奴全国为十五单于,这就引起了匈奴单于的公开反对。匈奴开始侵扰边塞,边境地区吏民被掠杀者不计其数,形成了“千里无烟,无鸡鸣犬吠之声”的局面。王莽派孙建等十二将军,征发全国各地精兵三十万人,带足三百天的粮草,准备分十路同时并进歼灭匈奴。陆续征调的大军虽已抵达边境,但粮草的征集却十分困难,东援海代,南取江淮,然后乃备,计其道里,年尚未集合十二将军之一的严尤指出,因为匈奴境内无处筹粮,一切均要汉军自带,有无斩获都要按时返回,否则自己就要困死在沙漠之中,所以,历来攻打匈奴的战役没有超过一百天的。全国各地调集部队,准备长期作战,其效果肯定不好。因此他建议派遣精兵北入沙漠,对匈奴实施闪击作战。王莽根本听不进严尤的建议,他动员全国的财力、物力,并下令将“天下丁男及死罪囚吏民奴”发往北方,将全国吏民三分之一的财产资助军费开支,准备同匈奴长期作战。这样,大大加重了内地人民的负担,使得西汉末年以来的社会问题以及王莽改制所带来的新的社会矛盾进一步加剧,终于导致了全国此伏彼起的暴动和起义浪潮。

文化

在教育、祭祀、法律、音乐、漏刻、建筑、历法、度量衡、车辆制作的方面也有革新措施。

始建国元年碑文

音乐居摄三年(8年),王莽下书曰:“遏密之义,讫于季冬,(张晏曰:“平帝以元始五年十二月崩,至此再期年也。”师古曰:“虞书:‘放勋乃徂,百姓如丧考妣,三载,四海遏密八音。’遏,止也。密,静也。谓不作乐也。故莽引之。”)正月郊祀,八音当奏。王公卿士,乐凡几等?五声八音,条各云何?其与所部儒生各尽精思,悉陈其义。” 天凤六年(19年)初献新乐于明堂、太庙。羣臣始冠麟韦之弁。或闻其乐声,曰:“清厉而哀,非兴国之声也。”

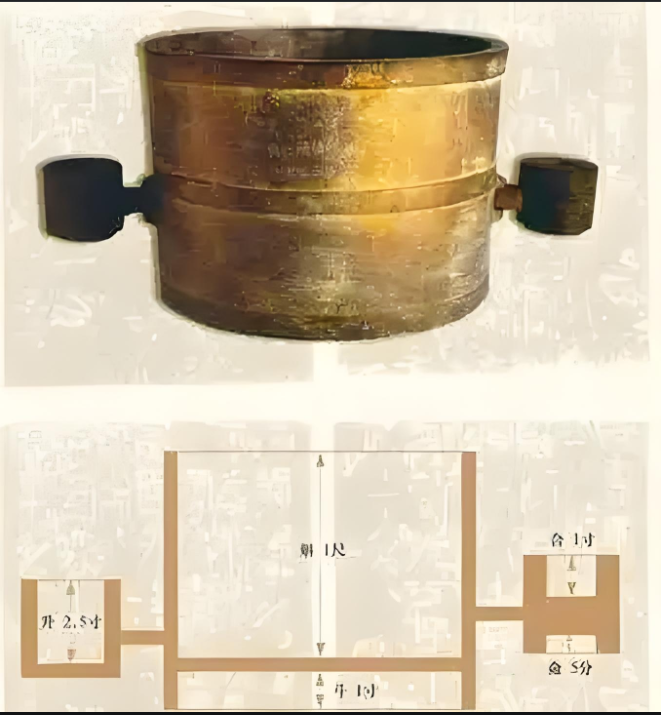

漏刻居摄三年(8年),王莽奏请太后,称得“铜符帛图”,并借此“请共事神祇宗庙,奏言太皇太后(即孝元皇后王政君)、孝平皇后(即王嬿,后来改封为黄皇室主),皆称假皇帝。”该奏中请“以居摄三年为初始元年,漏刻以百二十为度,用应天命。”奏可。

青铜漏壶

此次改漏刻为一百二十度,是和该奏中所说的汉哀帝以建平二年为太初元将元年的故事有关。王莽该奏中称,“及前孝哀皇帝建平二年六月甲子下诏书,更为太初元将元年,案其本事,甘忠可、夏贺良谶书臧兰台。臣莽以为元将元年者,大将居摄改元之文也,于今信矣。 [13]当时汉哀帝在改元诏书中对漏刻进行改革,“漏刻以百二十为度”。颜师古曰:“旧漏昼夜共百刻,今增其二十。此本齐人甘忠可所造,今贺良等重言,遂施行之。事见李寻传。”

历法天凤六年(19年)春,王莽见盗贼多,乃令太史推三万六千岁历纪,六岁一改元,布天下。下书曰:“紫阁图曰‘太一、黄帝皆仙上天,张乐昆仑虔山之上。后世圣主得瑞者,当张乐秦终南山之上。’予之不敏,奉行未明,乃今谕矣。复以宁始将军为更始将军,以顺符命。易不云乎?‘日新之谓盛德,生生之谓易。’(李竒曰:“易道生诸当生者也。”师古曰:“下系之辞。体化合变,故曰日新。”)予其飨哉!”欲以诳燿百姓,销解盗贼。众皆笑之。

地皇元年(20年)“改元曰地皇,从三万六千岁历号也。”

度量衡

卡尺

始建国元年做新嘉量以统一容积。

新莽嘉量

民变四起

但由此导致的沉重的赋役徵发,以及残酷的刑罚,使人民怨声载道,加上连年灾荒,物价腾贵,终于引起全国性的农民起义。新末民众起义首先发生在北方边郡地区,接着在黄河流域、长江流域也爆发了农民暴动。天凤四至五年(17年–18年),全国性的农民大起义在三个地区爆发:绿林起义在今湖北西北 有王匡、王凤领导的绿林军,因以绿(lu)林山为基地而得名。 新莽荆州军被绿林军击败后,王莽遣司命将军孔仁守豫州,派纳言将军严尤、秩宗将军陈茂进入荆州平乱。 隔年绿林山瘟疫爆发,王常、成丹率兵转入南郡,称下江兵,王匡、王凤率兵东进新市,称新市兵,并北上攻打宛城。途中于平林(今湖北随县东北)获得陈牧、廖湛率众加入,即平林兵。下江兵被严尤击败后,也北上南阳会合新市兵。南阳当地豪强刘縯、刘秀也举兵响应,称舂陵兵。 玄汉23年二月,绿林联军击破新莽军甄阜、梁丘赐等将,包围宛城,占领昆阳,史称蓝乡之战。

赤眉起义

绿林诸将拥护刘玄为更始将军,最后称帝,建元更始,史称更始帝,即玄汉。王匡、王凤、朱鲔、刘縯等人被封将相。 在今山东东部和江苏北部,有樊崇等领导的赤眉军(因义军均将眉毛涂红而得名)。 [36]乱军由农民组成,大多不识字,组织包括地位最高的三老、其次有从事和卒史等名称,大多延用汉朝乡官的名称。赤眉军收编吕母部属后,在泰山山区扩大势力。 公元21年,王莽派太师牺仲景尚、更始将军护军王党出兵讨伐,但在隔年被赤眉军击溃而死。王莽再派太师王匡、更始将军廉丹率十万兵东征,所经之路都纵兵掠夺。关东人民都称“宁逢赤眉,不逢太师!太师尚可,更始杀我!”。双方爆发成昌之战,最后王匡惨败,廉丹被杀,赤眉军扩张到青、徐、豫、兖等州(约今山东与江苏北部)。只有翼平连率田况率领百姓守卫青徐部分地区,一度阻挡赤眉军入侵。 在今河北一带,则有大小数十支起义队伍,其中最大一支称为铜马军。

蓝乡之战发生于新莽地皇三年(公元22年)十二月,是在绿林农民起义战争中,绿林军大破王莽官军于蓝乡(今泌阳)的一次袭击战。地皇三年(公元22年)十一月,绿林军新市、平林、舂陵三部联合攻克棘阳(今南阳南)等地,后因刘縯率舂陵兵急欲攻宛,被南阳郡守甄阜、属正梁丘赐军击败,被迫退保棘阳。甄阜、梁丘赐留辎重于蓝乡,乘胜率精兵10万南渡潢淳水(今唐河城西),临近沘水(今泌阳境),在两川间扎营,企图一举扑灭义军武装。是时,由王常等率领的下江兵5000余人,已从南郡(郡治江陵,今属湖北)转战到宜秋(今唐河东南)。十二月,新市、平林,下江、舂陵四部合兵,士气大振,对甄阜、梁丘赐军发动全面进攻。义军兵分六部,乘夜袭击蓝乡,一举劫获甄阜军全部辎重,并堵住其退路,从东南、西南两面夹击其主力,甄阜军败逃。义军追至潢淳水,歼灭2万余人,斩杀甄阜、梁丘赐。此战,义军大获全胜,使绿林军的反莽斗争进入了新阶段。成昌之战成昌之战发生于新莽地皇三年(公元22年)冬,是在赤眉农民起义中,赤眉军在成昌(今山东东平西)击败王莽太师王匡部10余万人的作战。

地皇三年(公元22年),樊崇义军已发展至l0余万人,直接危及王莽的统治,王莽不得不筹集兵力加紧镇压并把重点指向东方。四月,王莽遣太师王匡、更始将军廉丹率精兵10万进剿樊崇义军。 王莽大军东进,沿途烧杀掳掠,民众义愤非常。当时流传的歌谣“宁逢赤眉,不逢太师,太师尚可,更始(指更始将军廉丹)杀我”,真实地反映了群众对赤眉军的支持和对莽军的仇恨。 十月,王匡率军进抵无盐(今山东东平东),击败据城举兵响应赤眉军的索卢恢部万余人。是时,赤眉别校董宪部正活动在无盐西南的梁地。王匡恃强急战,率大军南下,欲一举击破董宪部。恰在此时,樊崇所率赤眉军主力已进至无盐附近的成昌。莽军出无盐不久,即与赤眉大军相遇于成昌。首次交兵,王匡、廉丹被歼万余人,惨败而逃。赤眉军乘胜追击至无盐。王匡仓皇逃奔洛阳,廉丹拼死顽抗。赤眉军斩杀廉丹及其部下校尉20余人,大获全胜。绿林军于地皇四年(23年)拥立汉宗室刘玄为帝,恢复汉朝国号,建元更始,史称更始帝。并大赦天下。 新朝灭亡地皇四年(公元23年),新朝皇帝王莽的大军与汉朝宗室、以后东汉的开国皇帝刘秀在昆阳(今叶县)爆发了一次中国历史上著名的,决定着未来历史进程的战役——昆阳大战。

昆阳 之战

昆阳之战 王莽以司徒王寻、司空王邑为大将,征集大军四十多万,号称百万。同时征召通晓兵法的六十三家为军吏.以身长一丈、腰大十围 的巨人巨毋霸为垒尉,又驱使诸多猛兽虎、豹、犀、象等助威,其余旌旗、辎重千里不绝。 “自秦、汉出师之盛,未尝有之。”倾全国之力,试图一鼓而平天下。 而刘秀方面,守昆阳城者八九千人,加上所调援军不过一两万人,二者军力悬殊。但是战役中,刘秀利用王寻、王邑轻敌懈怠的弱点,以精兵三千直接突破王莽军队的中坚,乘锐猛击,大破敌军,王寻被杀,王邑仅与数千人逃回洛阳。于是关中震恐,海内响应,旬月之间遍于天下。绿林军在昆阳(今叶县)以少胜多,歼灭了王莽军队主力;九月,更始帝派遣王匡攻洛阳,申屠建、李松攻武关,三辅震动。 王莽在南郊举行“哭天大典”,以求天救。秋天,更始军攻入长安,十月三日庚戌(公元23年10月6日),王莽在混乱中为商人杜吴杀死于未央宫的渐台,从而结束了新莽政权的统治。

位面之子,大魔导师,秀的画像

王莽称帝及其改制,是在特定历史条件下出现的特殊产物,是西汉末年以来各种社会政治、经济和思想矛盾的反映。王莽施行的各种政治、经济措施,虽然目的是要解决社会危机,维护其统治,但这些严重脱离实际的措施,既触动了豪强地主、富商大贾乃至一部分官僚的既得利益,也给广大下层百姓带来了巨大的干扰,进一步激化了西汉后期以来日益尖锐的社会矛盾,使他成为社会各个集团、各个阶层反抗的主要对象,成为众矢之的。

王莽新政的失败,是西汉没有前车之鉴、发展失败的延续。在当时,它需要官僚体系治理国家,但是无法制止官僚作为利益集团,疯狂掠夺国家的财富;国家放开土地,鼓励竞争,就会引发土地兼并,造成社会两极分化;如果将土地收为国有,平均社会财富,又会违背人类竞争与追求利益最大化的天性。这是以小农经济为主体的中华帝国的悖论,此后2千多年里,任何王朝,都没有逃脱西汉帝国谱写的命运。

王莽改制的失败,固然有其历史的必然性,但他性情狂躁、轻于改作,一味慕古、不切实际,刚愎自用、所用非人,这些性格特征使他在改制中既不能根据实际情况调整政策,又不能建立一个高效率、有威信的推行新政的领导班子,因此改革注定要失败。