在人教版语文教材当中,有这样一首现代诗:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着……”

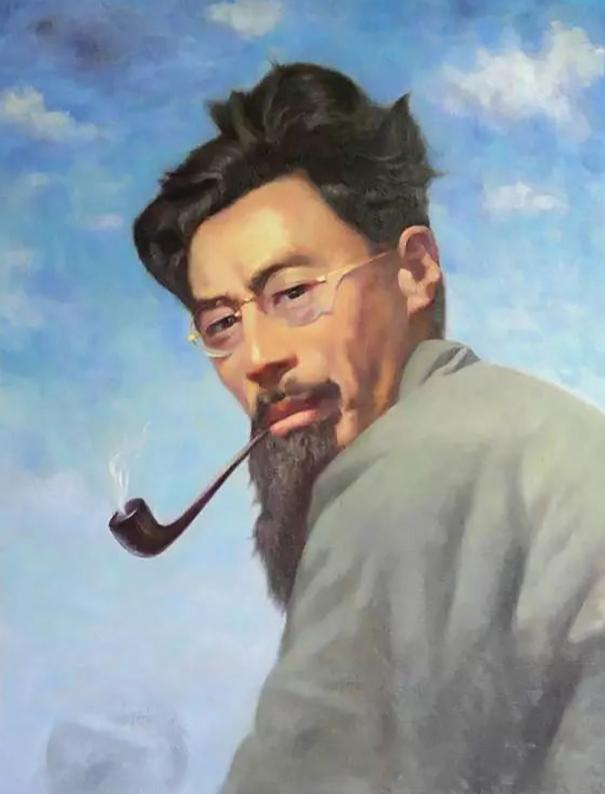

这首抒情诗名为《有的人》,正出自当代著名诗人臧克家之手,简短工整而又脍炙人口的字句读之朗朗上口,这样的经典作品无论时间过去多久,仍令早已不再是中学时期的读者记忆难忘。

这首诗写于1949年,创作背景建立在全国人民革命胜利之时,一些过去为人民正义与黑暗势力斗争且被迫害的伟大思想家、文学家、革命家得到首次公开纪念。

《有的人》正是臧克家为纪念伟大民主战士鲁迅先生逝世13周年而作,诗中极尽歌颂先生为人民事业呕心沥血,俯首甘为孺子牛,与对压迫人民反动统治的鄙夷形成鲜明对比。

谈及鲁迅先生,从建国时乃至今日的伟大光辉形象都是家喻户晓的程度。

但再往前追溯到上世纪前叶的混乱时代,鲁迅先生不仅被反动势力视作眼中钉,甚至被一些文学同仁看不起。

其中正有后来写诗纪念鲁迅的臧克家的老师闻一多,直到先生逝世后,看清时局的闻一多等人才后知后觉,忏悔了自己当年之错……

浪漫主义理想派与批判精神现实派的碰撞在鲁迅先生以笔杆为武器与黑暗恶势力作斗争的那个时代,最初一些有欧美留学经历的归国学者、教授是看不上文人沾染现实俗气这种行为的。

这些人多是一众家境殷实之辈,在饿殍遍野的混乱时代中,名门望族世家子弟们依托于祖辈的福荫,不仅吃饱穿暖还能够远渡重洋接受新式教育,还未遭受过不公平现实的摧残,擅长风花雪月式的艺术浪漫。

比如比较典型的就是以徐志摩为代表人物的新月社等,追求纯粹的文学艺术之美。

拿青年时期是新月诗派代表人物的闻一多为例,从留学背景上来看,毕业于科罗拉多大学的闻一多有留美的文化背景,自然而然就与先后留学美英的徐志摩等人有共同语言,志同道合的同类群体对文学艺术的理解趋于一致。

相比之下,闻一多等人的创作方向和艺术见解就与现实主义的批判者鲁迅所大相径庭,双方派别也经常就“理想与现实”的文学艺术认知发生笔战,场面一度十分激烈。

随着鲁迅先生愈发通过文字揭露现实的黑暗,留学欧美的海归理想艺术派就越看不起他。

其中,作为群体性鄙夷鲁迅的新月诗社成员,闻一多也曾经在公开课堂上表达,鲁迅等不注重艺术本身的文学家不会有太大成就的观点。

闻一多阐述道:不注重艺术本身而看重现实的人生标准代表了艺术态度的反面,真正的成功的艺术主要在于艺术本身,并不能以人生标准去评价。

可当时闻一多等理想艺术派并未觉察到的是,当艺术谈及成功时,就已经与他们深恶痛绝的功利性挂钩了,更何况脱离了的现实世界的艺术宛若植物离开了土壤,无根之木、无水之萍的生命周期又能有几何呢?

从看不上他到成为他,时局切实体验造就迟来的忏悔

从看不上他到成为他,时局切实体验造就迟来的忏悔闻一多对鲁迅先生的种种评价在当时理想派文人集体轻视鲁迅的背景下,已经算是无礼程度较轻的了。

他的评判和见解也代表了当时一大批文学家、教授的观点,归根结底究其本质还是对文学表达的理想与现实、艺术与人生的主题之争。

在当时时代背景下,持有不同观点的两派文人一直处于对立面,而这种状态一直持续到鲁迅先生为了大义牺牲之后。

在现实社会的不断发展变迁下,一些理想派文人的思想才渐渐转变,他们对于鲁迅先生的态度也产生了翻天覆地的变化。

依旧以闻一多为例,从1931年起,他依次经历了九一八事变、一二八事变,再到鲁迅先生逝世后一年的七七事变,狼子野心的日寇不断扩大侵华范围,全体国民生活在水深火热之中苦不堪言。

文人教授知识分子自然也不例外,他们也切实地感受到了现实的苦难之深,慢慢地理解了鲁迅先生当时不被理解的批判性的现实表达。

只是理解还远远不够,在这样严峻的局势下,闻一多等文学家眼见举国上下全面抗战的情形势不可挡。

军人在前线浴血奋战,只为保家卫国,但社会上却仍不乏消极怠战的鼠目寸光之辈,他们只在乎自身小我利益,不在意天下兴亡而匹夫有责,殊不知若有朝一日国将不国,那么个人又如何得以保全。

也许闻一多等有识之士正是在从首都逃往重庆的过程当中,看尽了在动荡的战乱年代中世间人情冷暖和人性卑劣,这才恍然大悟。

原来多年前久遭理想艺术派鄙夷的鲁迅先生竟有如此救国救民的高瞻远瞩之大义,钦佩之余悔恨之意油然而生。

在一次鲁迅先生逝世周年纪中,闻一多公开发表自己对先生的忏悔语。

他直言道:现在特向鲁迅忏悔自己的言行,先生是对的,当年像自己一样反对鲁迅、看不起先生甚至跟着骂的,都错了。

若包括自己在内的这些有学问的人当年能像先生一样,为民族和人民的觉醒事业奔波奋斗,那么祖国绝不会沦落至受尽多年欺凌和侵略的境况。

在理解、忏悔的基础之上,从看不上鲁迅先生的艺术作为,到成为鲁迅先生一般具有救世情怀的文人,闻一多用了十年的时间。

这十年间,闻一多写下大量揭露现实题材的文学作品,这是昔日以艺术美感为至高追求的他绝对不会写更瞧不起的文体。

闻一多曾说过一句:有的人死去,尽管排场再大都很快被遗忘;而有的人死去,尽管生前遭受不公,但光辉的形象、伟大的声名却被人们世代永恒铭记。

这正是后来被他的学生臧克家收录并且写出《有的人》的灵感原形。

从前期坚定单纯追求美的浪漫理想艺术派,到后期直至生命的最后一刻都在为救亡图存努力着的揭露现实的文学家,闻一多的艺术方向发生改变的根本原因是社会局势的变动。

这也致使像闻一多一般的理想派从看不上鲁迅,到理解、认同、忏悔,再到成为先生一般以救国救民为己任的伟大革命先辈。

他们将有限的生命长度融于无限的历史广度,从此流芳千古、光辉万世,永远被世人铭记于心,获取无尽的瞻仰与缅怀,成为一代代后辈的榜样力量。