阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|妍妍

编辑|妍妍

《——【·前言·】——》

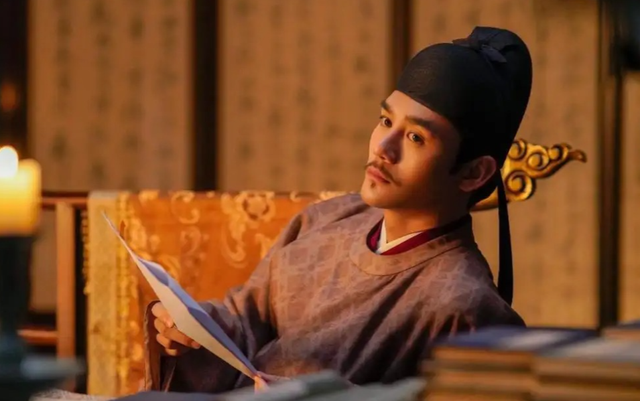

《——【·前言·】——》宋仁宗一生深得百姓爱戴,当他去世的消息传出时,整个朝廷和民间都陷入了无尽的悲痛,连敌国辽国都特地为他设冢哀悼,场面震撼。

有人说,他是“千古一帝”,他的仁政让整个国家安定繁荣,百姓安享太平。

可是,这位帝王的“仁”到底有多深?他在位期间,做了哪些事情才能赢得如此广泛的敬仰?为何连辽国的皇帝也愿意为他哀悼?

童年坎坷造就仁君性格

宋仁宗的人生从出生就注定不平凡。作为宋真宗的第六个儿子,他的生母李宸妃只是一名普通的宫女。

生母的身份地位决定了赵祯幼年的生活并不尊贵。幸运的是,当时的皇后刘氏膝下无子,便将年幼的赵祯抱在身边抚养。

刘氏待他如亲生,对他呵护备至,倾注所有的母爱。这段经历让小小的赵祯深深体会到了母爱的温暖,也在他幼小的心灵里种下了善良的种子。

刘皇后用自己的言传身教,让赵祯懂得了什么是慈悲为怀,什么是仁爱天下。虽然身为皇子,但赵祯并没有养成骄纵跋扈的性格,反而更加谦逊有礼,尊重他人。

这种性格在他八岁被立为太子后更加凸显。即使成为储君,赵祯仍然保持着谦和有礼的品性,从不以皇位自居。

1022年,年仅13岁的他继位成为皇帝。由于年纪尚小,养母刘氏临朝称制。

这十一年的垂帘听政期间,刘氏言传身教,教导他要以民为本,以德治国,要始终把百姓利益放在第一位。

这些教诲如春风化雨,滋润着年轻皇帝的心田,为日后宋仁宗成为一代明君奠定了坚实的基础。刘皇后不仅教会他如何为君,更教会他如何做人。

在刘皇后的悉心教导下,赵祯形成了宽厚仁爱、严于律己的性格,这些品质伴随他一生,成就了后来被万民爱戴、千古流芳的一代仁君。

谦逊纳谏,仁德化育天下

1033年,23岁的宋仁宗开始亲政。上位之初,他就做出了一个令人意外的决定:删去自己庄重的尊号中"睿盛文武"四字,只保留"仁明孝"。

在古代帝王向来看重威仪尊严的背景下,这个举动显示出他不慕虚名,只求实干的谦逊性格。

他深知国之本在为民,不应停留在华而不实的称号上。宋仁宗希望臣民、百姓更多地看到他为人仁爱孝悌、励精务实的品质,而不是高高在上、不容质疑的皇权。这一决定迅速传遍朝野,赢得广泛赞誉。

宋仁宗对待臣子的谏言态度堪称历代帝王表率。他虚心纳谏,从不以君尊自居。有次包拯在朝堂上激动地反对某项任命,说话时唾沫四溅,溅到了宋仁宗脸上。

换做其他帝王,恐怕早已勃然大怒。但宋仁宗不仅没有动怒,反而专心听完了包拯的建议,事后还向他道谢,感谢他为国分忧、直言不讳。

宋仁宗的这一举动令群臣钦佩不已。君主能如此坦然接受臣子的尖锐批评,这在以往是难以想象的。

但对宋仁宗而言,这只是平常之举。他认为,君主也是凡人,难免有疏漏错误之处。倾听臣子意见,广纳众议,才能避免独断专行。这样的君主,自然赢得了大臣们的衷心拥戴。

臣子们也放下顾虑,敢于直言进谏,共同商讨国是。在这样的政治氛围中,集思广益,上下同欲,国家大计无不周全缜密,治国理政自然水到渠成。

平常小事见大爱

宋仁宗的仁德不仅体现在朝政上,更渗透在日常生活的点点滴滴中。他不仅以仁德治国,更以仁心待人。

有一次深夜批阅奏章时,他突然想吃羊肉。正要吩咐御厨准备时,突然想到:自己若吃羊肉,百姓必定争相效仿,这样会导致大量的羊被宰杀。

想到无辜的生灵因一时口腹之欲而丧命,宋仁宗心生不忍。他立刻打消了吃羊肉的念头,转而吩咐厨房准备素食。

宋仁宗的这一决定,看似微不足道,却体现出他时刻将百姓、生灵放在心上的仁爱情怀。

君主的一言一行都会产生巨大影响,稍有不慎就可能殃及无辜。宋仁宗深谙此理,因此处处严格要求自己,以身作则。他相信,君主若能以德服人,自然能得民心,得天下。

对待宫中下人,宋仁宗也一视同仁,从不以帝王自居。有次他吃饭时不小心咬到沙子,牙疼难忍。

身边宫女正要叫人责罚厨师,宋仁宗赶紧阻止,说这种小事不值得苛责他人。在宋仁宗看来,厨师工作辛苦,偶尔疏忽实属正常。

何况区区一粒沙子,就要处罚下人,岂不失之苛刻?宋仁宗不仅没有迁怒厨师,反而还亲自安慰他,让他放宽心继续工作。

宋仁宗的这种仁厚待下人的心意,让宫中上下无不感佩。君主若能以平等博爱之心对待下人,那对百姓又会如何呢?

在仁宗眼中,无论是来自民间的厨师,还是地位低微的宫女,都与他一样,都是值得尊重的人。他用自己的实际行动,诠释了何为民胞物与、泽被苍生的大爱。

文治武功,仁政善举福泽天下

在内政方面,宋仁宗继承先祖遗志,励精图治。他重用贤臣,支持变法。他欣赏和起用范仲淹、富弼、王曾等名臣,任用他们担任要职。

用人唯贤、无论出身门第,这在当时是一大突破。尤其是范仲淹提出的改革方案,得到了宋仁宗的大力支持。

他认为各项制度应该与时俱进,只有勇于变革,才能推陈出新,激发社会活力。虽然保守势力反对强烈,宋仁宗仍然坚持支持改革。

虽然由于时机等因素,这场改革最终未能成功,但宋仁宗求贤若渴、銮革创新的决心令人钦佩。

宋仁宗也非常注重选拔官员。他提出"吏治病民病,吏治愈民愈"的口号,强调官员廉洁奉公的重要性。

对于贪腐之官,宋仁宗坚决惩治不贷;对于勤政爱民的清官,他极力褒扬提拔。

在他的大力整顿和提拔下,朝中涌现出一大批品行端正、才能出众的优秀官员。他们成为推行新政、改革弊政的中坚力量,大大提升了政权效能和官吏素质。

宋仁宗在位时期,不仅文治昌明,武功方面也颇有建树。他亲自督战,收复了不少土地。

对外用兵,他讲究以和为贵,主张"上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城"的用兵原则,尽量避免战祸。

在位期间,宋仁宗多次亲自率军征讨,收复了陕西、河西等战略要地。对辽、夏等强敌,宋仁宗采取"远交近攻"的方针,尽量通过外交手段化敌为友。

最终,宋夏通过"庆历和议"实现长期和平共处。这些卓越的军事政治成就,无不源自于宋仁宗仁厚宽和的胸襟与智慧,为宋朝百年基业奠定了坚实基础。

天下同悲,千古仁君永载史册

1063年,宋仁宗驾崩。消息传出,举国上下,无不悲恸。宋仁宗数十年德政恩泽,百姓刻骨铭心,视之如父母,如今猝然离世,民间哀痛欲绝。

最令人震撼的是,连与大宋打了数十年仗的西夏主元昊闻讯后也不禁潸然泪下。

昔日的死敌,也为他的逝去而悲伤不已,这是何等的人格魅力!宿敌都为他流泪,平素所结党争也就烟消云散。

天下同悲,代表的不仅是对这位皇帝的缅怀,更是对宋仁宗所开创的仁政善治的向往。失去明主,举国若丧考妣,可见宋仁宗之德之政对百姓的影响有多深。

古人云:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”宋仁宗之所以赢得士民爱戴,除了其政治才能外,更在于其立身处世的道德风范。

宋仁宗用他的一生诠释了何为"以德配天"。他没有惊天动地的丰功伟绩,有的只是点点滴滴、润物无声的仁心善举。

正是这一个个平凡的选择与坚守,造就了一代明君的千古风范,也在庙堂民间留下了美名,成为万世楷模。

《——【·结语·】——》

《——【·结语·】——》宋仁宗用他的一生证明,帝王也可以是仁者。

他没有惊天动地的军事战功,没有开疆拓土的丰功伟绩,有的只是点点滴滴的仁心善举。

正是这些看似平凡的善行,汇聚成一股暖流,温暖了整个时代。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

信息来源:《宋史》、《续资治通鉴长编》、《东都事略》