平海古城,位于惠州市惠东县最南端,面向南海,东靠红海湾,西邻大亚湾,明清时期的海防重镇,广东省历史文化名城。

元末明初,倭寇在我国沿海抢劫骚扰猖獗,民不聊生,为防倭寇外侵,明洪武18年(1385年)建造平海古城。同时建于明代的东门、西门、南门、北门城楼,经清代康熙年间以及后来多次重修,尚保存完好。

四个城门门楼以前一度作为小学教室,后来改为供奉不同的神像让古城人祈福祭拜,可能是四个城门门楼保存完好的重要原因。

西门城楼是平海古城的标志性建筑,砖木结构,高约10米;砖石砌成拱券门,城门深约14米。

西门楼内南侧设登楼石步级,造型简朴。

西门楼为单檐硬山顶、绿琉璃瓦剪边。

西门楼北侧,古树沧桑、盘根错节,与西门楼一同见证着古城的峥峥嵘岁月。

东门是最有特色的一个城门,砖石砌成拱券门。

外瓮城城门,城门在里,瓮城在外,瓮城门也不正对着东城门,而是开在瓮城的南侧。这样的设计有利于抵御东面红海湾(外海)登陆的倭寇,当侵扰的倭寇攻入瓮城时,如将东城门和瓮城门关闭,守军即可对敌形成“瓮中捉鳖”之势。

东门城楼为歇山顶,灰瓦屋面、绿琉璃瓦剪边,正脊、垂脊、栏杆等处,以灰塑、砖雕、壁画、陶瓷镶嵌等工艺装饰。

十字古街,贯通于平海古城东西南北城门。

七星井,建造于古城筑城之初,按照七斗星方位分布在城内各处。井深约8米,均用规格石块砌成,十分坚固。

曾氏是古城望族,第一代开基祖光辉公于明惠宗建文二年(1400),从江西吉安府泰和县八角村迁居平海城,以执教为业,是见于文字记载的惠东地区最早的乡村私塾。

五世祖守约公,明嘉靖八年(1529年)进士,官居江西道监察御史、广西巡按、大理寺右寺丞等职。

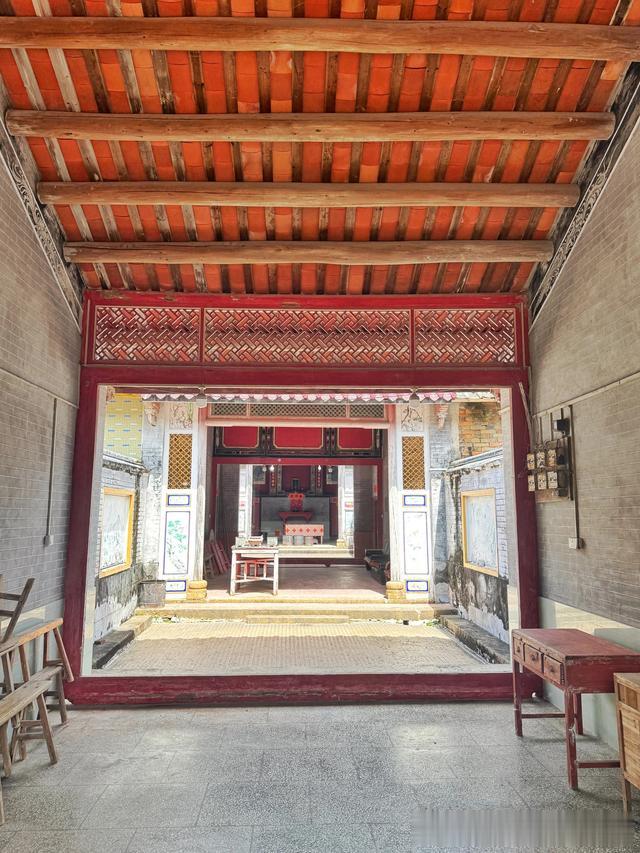

曾氏宗祠是古城最大的宗祠

曾氏祖屋,建于清初,惠东县不可移动文物。曾宅共有三进三横院落,2000多平方米,70多个房间,现在还住着曾氏后人好几户人家。

大门、堂屋门的门框,均为半米见方的巨大石柱。房屋冬暖夏凉,因为墙有夹层,中间有几厘米厚的一层糠。

林氏祖屋,与曾氏祖屋一墙之隔,建于清代,惠东县不可移动文物。壁画保存完好。

古城保存完好的民居还有刘氏祖屋等,我参观这三家古民居后,发现宅院里的三进厅堂都清空了,房主都住在偏屋,似乎都在等待政府修缮。因此,我们看到的都是原汁原味的清代民居建筑,难能可贵的是尚有人间烟火气。