这是光绪二十六年一个挺普通的日子,京城前门外菜市口那儿人挤人,跟潮水似的。大伙儿都站在路两边,把原本就窄巴的街道挤得更是没法走了。

现场人多得挤得慌,时不时就听见有人因为被踩到脚而骂上几句。可就算这样,大家也都没打算要走开。

前面猛地响起一阵铜锣声,大家一下子就静了下来。有个戴着官儿帽的家伙骑着马,迈着大步走了过来,脸上绷得紧紧的,一点笑容都没有。大伙儿赶紧低下头,谁也不敢和他的眼神对上。

他身后,跟着一大帮衙役,人数足足有上百。这些衙役分成了两队,前队紧紧贴着走在最前头的那位官员,两队之间呢,则是押着一辆囚车。

看到囚车过来,路两边的人们立刻拿起手里的烂菜叶子,一股脑儿地往车上扔。囚车里的人根本没法躲,只能低下头,硬挺着这些攻击。其实吧,围观的人里头,没几个清楚那囚车里的人到底犯了啥事儿,大多数都不过是跟着大伙儿一起闹腾,凑个热闹。

有说法是,犯人的罪行越重,去往刑场的路上车马就走得越缓慢。一方面是为了让民众有机会宣泄情绪,另一方面也是为了给那些即将被处决的囚犯增添更多临终前的煎熬。

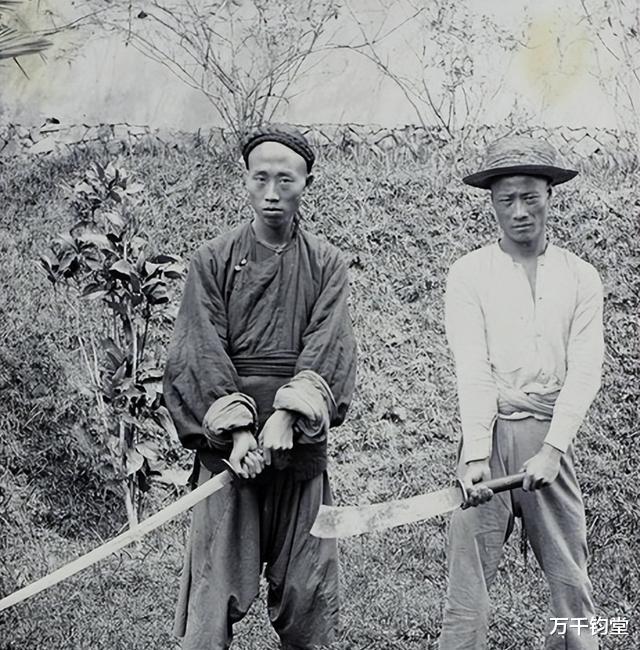

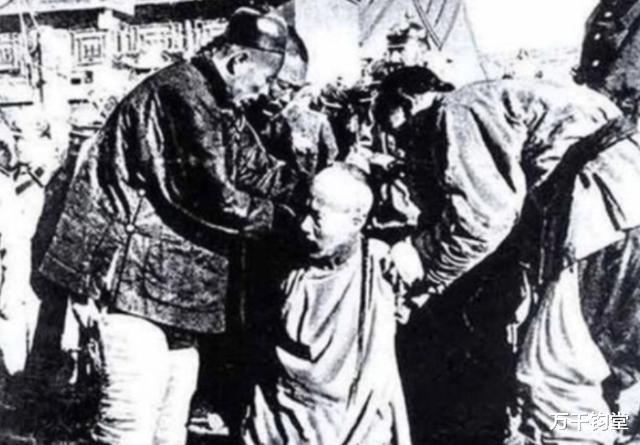

幸好这位死刑犯命不该绝,漫长的队列缓缓挪动,最终抵达了菜市口。公差们迅速在人群中穿梭,把围观的老百姓拦在了刑场外面。接着,一个凶神恶煞的刽子手站到了刑场最中间,就等着公差们把犯人从囚车那儿带过来。

这天热得跟火炉似的,可围观的老百姓还是挤得满满当当,里头还有个外国人。只见那监斩的大人把手里的小木牌子往地上一扔,刽子手往大刀上啐了口酒,大刀一挥就砍了下去。

这是晚清时候一个挺大型的斩首场面。这个老外在中国到处旅游,逛了不少名山大川,也见识了不少中国的风俗习惯,但就是对斩首这种惩罚方式特别感兴趣。

他出门闯荡那会儿,只要听到哪儿有斩首的事儿,就一定得去瞧个究竟。晚清那会儿世道乱得很,砍头的事儿多得都不稀奇了。按他自己说,他看过的砍头里,有个刽子手连着砍了33颗脑袋,竟然连三分钟都没用到。

这个外国朋友每次看到斩首这种处罚方式,心里都会涌起一股莫名的激动。但对中国大众来说,这绝对是一种极其残忍的惩罚手段。

【砍头:纵然痛快,却更残忍】

全球各国处理死刑犯的方式各不相同,常见的有上吊、毒酒、活埋等,不过在中国历史上,砍头这种方式特别流行。一旦有人被判了死刑,砍头往往就成了首选的执行方式。

对掌权的人来说,斩首算是既简便又能有效吓住老百姓的一种处罚方式。

想象一下,一个人本来好好的,可就在那么一瞬间,刀光一闪而过,他的头就掉了下来,鲜血四处飞溅,那个场面简直震撼人心,很少有人能在看到这么血腥暴力的场景后还能保持镇定。

中国老一辈的人深受古老孝道观念的影响,他们认为“身体的每一寸都是父母给的,要好好珍惜,不能随意伤害”。就连那些在皇宫里当太监的人,尽管因为特殊原因失去了某些身体部分,但到了老年离开皇宫时,他们还是会千方百计,甚至不惜重金,从专门存放这些物品的地方赎回自己被割掉的东西。这样做是为了在去世后,能让自己的身体完整无缺地入土为安。

砍脑袋这种惩罚方式,对犯人和老百姓心里的冲击真的很大。而且,死后身体都不完整,对死者来说简直是极大的侮辱。更惨的是,犯人被处决后,他们的家人还得费劲去找那些胆大的裁缝,把人头和身体缝起来,好让死者能完整地入土为安。

对于那些被判死刑的人来说,被斩首其实是一种挺利索的离世方式。

比起其他死的方式,被砍头这种方式可能算是痛苦最少的了。不用慢慢受身体和心灵上的煎熬,一刀下去,头和身子就分开了,立马就没命了。这样死法,某种程度上看,还挺符合那些追求爽快人生的人的想法。

所以,砍头这种处罚方式,其实就是掌权的人和那些被判死刑的人之间的一种不成文的规定。当然啦,要是碰上那些犯了大罪,坏得透顶的家伙,还有一种更狠的刑罚叫凌迟等着他们呢,那就不一样了。

砍脑袋的刑罚啊,其实从黄帝那会儿就有了。听说黄帝和蚩尤在涿鹿那个地方大打出手,最后蚩尤输了,黄帝一刀就把他脑袋给剁了下来。那颗脑袋掉到地上,还变成了个凶猛的怪兽饕餮,撒腿就跑了。

从黄帝时代一直到晚清,斩首这种处罚方式已经存在了六千多年,可以说是死刑里最古老的一种。

尽管各个朝代死刑的执行方式层出不穷,但砍头这一刑罚始终没有被取消。到了晚清那时候,皇权统治达到了顶峰,对老百姓的欺压也变得更严重了。

清朝那时候,真是麻烦不断,里面外面都是事儿。满清的皇上们,对那些想反抗的人,手段可狠了,简直就是见一个杀一个。只要有一点点想造反的风声,立刻就给人判了死刑。而且啊,还不止杀一个人,连带着家人亲戚一起遭殃,这就是所谓的“株连九族”。所以,每次行刑的时候,那场面真是吓人,动不动就砍了几十个,甚至上百个人的脑袋,大家都见怪不怪了。

【砍头:没有人天生是刽子手】

在封建时代,那些负责执行砍头刑罚的人被称作行刑者,后来,“行刑者”这个词就慢慢变成了指那些直接做坏事或者让事情变糟的人的称呼。

在任何时候,老百姓对刽子手都没啥好感,可以说,他们非常反感这类人。

在电视剧里,大家经常看到的刽子手,大都是身材魁梧、长相凶悍的大块头,这样的形象,其实挺贴近老百姓心里对刽子手的想象。

行刑者砍的头多了,身上自然而然就透出一股狠劲和冷峻,让人一看就觉得害怕,不敢靠近。

这种狠劲跟战场上那些豁出命去跟敌人干的士兵完全不是一码事。士兵们战场上对付的都是拿着家伙、拼命反抗的对手,可刽子手呢,他们动手的都是被绑得结结实实,跟等着挨刀的羊似的犯人。他们身上那股子杀气,里头还掺着几分仗势欺人的嚣张,让人觉着特别压抑,透不过气来。

可对于那些以此为职业的处决者来说,亲手终结掉那么多条生命,心里头其实也挺煎熬的。

老天爷总是慈悲为怀,但刽子手这行当却跟这慈悲心格格不入。杀人那可是大恶之事,跟人的本性、做人的道理、还有道德标准都对着干。就算手上砍的是那些坏透顶的家伙,对刽子手自己来说,也是背上了血债。

晚清那会儿,被砍头的人里头,不全都是大坏蛋,还有好多被那些贪心的坏官给冤枉的好老百姓,以及那些心里只有国家,连命都不要了的爱国英雄。动手砍人的刽子手,虽说只是个干活的,但杀这些人,跟帮封建势力做坏事没啥两样。

一个新手行刑者刚开始干这行时,心里头可能有点于心不忍。但他们的职责就是结束人的生命,在刑场上这事不由他们做主。所以,就算心里再怎么纠结,到最后也得狠狠心,一刀下去。

干刽子手这行时间久了,刽子手对死刑犯的那点同情心最后也就没了。他们慢慢变成了冷血的杀人工具,不管犯人临死前怎么喊冤,家属哭得多么撕心裂肺,他们都跟没事人一样,面无表情地把犯人给处理了。

看着自个儿的良心一点点被磨灭,这是每个行刑者都得经历的过程。

心底变得冷酷无感,是刽子手最可悲的地方,这也导致了在极短时间内,竟能发生砍下三十三颗人头的惊人场景。

刽子手这活儿,过得那叫一个凄惨。在法场上一时风光,手起刀落决定人的性命,可周围人没有一个不怕他,都躲得远远的,看似挺有权势。

但那些真正的行刑者,却是人人看不起的角色,他们的地位,就连街上的乞丐都赶不上。

他们平时让所有人都害怕得不行,掌权的人只是把刽子手当作干活的棋子,简直就像封建社会里最没地位的人一样。

当下有个热门说法叫“社死”,用它来形容那些让人丢脸丢到家的行为最合适不过了。

他们走在街上,虽然不至于被大家追着骂,但也没人会上前跟他们说句话;这些人大多一辈子都过得挺惨,毕竟谁家也不愿意把姑娘嫁给靠杀人过日子的人;等他们老了,日子更是难过,因为一旦干不动活儿了,官府就会把他们甩掉不管。

那为啥还会有人去当刽子手呢?估计也就是为了混口饭吃呗。

虽然刽子手这行当有不少被人诟病的地方,但他们好歹是官府的一份子,每个月能领到一份固定的薪水。虽然钱不算多,但好歹能维持一家人的生计。

要是碰上有钱人家里有犯死罪的人,在行刑前,他们会塞给刽子手一个红包,就盼着他动手时能快点,别拖沓。

晚清那时候,真是个残酷的年代。说起人血馒头这事,可不是鲁迅老先生瞎编的,那是真有其事。就连那些行刑的刽子手,也能靠这玩意儿捞点外快呢。

刽子手虽然一辈子孤零零的,但好歹最后能攒下点儿小钱,这也算是给他们那坎坷人生的一点补偿了。

【砍头:酷刑之下的冷漠与残忍】

对犯人来说,被砍头就是活生生被夺走性命,惨得很。对刽子手来说,干这行也是灭绝人性,心里头不好受。而那些看热闹的百姓呢,难道他们就不残忍吗?这种残忍,说白了,就是冷漠无情。

在封建社会里,人们受到的压制可不只是那些像三纲五常之类的规矩,它更深层次地伤害了人们内心的真诚和同情心。

古代的帝王们为了维持他们的统治,想了好多办法来控制老百姓的想法,好让大家不敢反抗,让他们的王位能坐得更稳。在这些招数里,砍头就是挺狠的一个。他们就是通过这样的手段,来确保老百姓乖乖听话,不惹事生非,好让他们的权力能一直传下去。

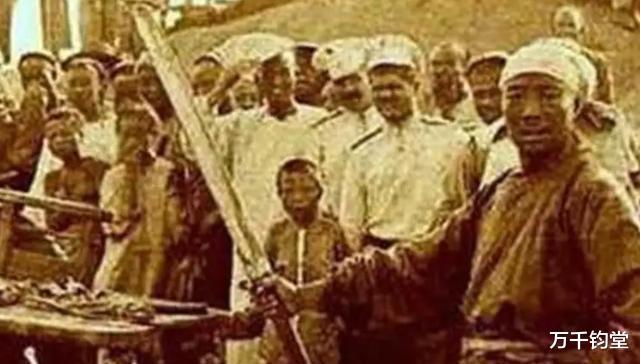

瞅瞅那些看砍头场面的人群,他们除了喘气儿和瞪眼儿,简直就像没魂儿的躯壳,跟死人没啥两样。

砍脑袋是古时候最狠的刑罚,就是说一个人要被硬生生地结束生命。那到了晚清时候,那些去看砍脑袋的人咋样呢?他们眼神愣愣的,脸上一点儿表情都没有,冷冰冰地看着那个马上就要掉脑袋的囚犯。就算是到了刽子手动刀子的那一刹那,他们心里也是一点感觉都没有,跟没事人一样。

怎么会变成这样?怎么会变成这样!清朝进军中原那会儿,八旗军队四处征战,杀了好多人,像扬州十日屠城、嘉定三次大屠杀,这个朝代从一开始就是建立在累累白骨和漫天血泊之中的。

清朝统治了两百多年,这期间全国各地反抗的事儿就没停过。一开始有天地会,喊着反清复明,后来白莲教也起义了,再往后看,太平天国、义和团,老百姓的反抗一浪接一浪。但每次起义,清政府都下手特别狠,用血腥手段给镇压了下去。

二百多年时间里,天天都有人丢掉性命,脑袋和身体分了家。

一开始,砍头只是统治者用来吓唬老百姓的一种方法。不过,随着被砍头的人越来越多,老百姓们也就慢慢变得习以为常,不那么害怕了。

跪在行刑台上的那个人,只要不是自家的亲朋好友,那他的生死存亡,对我们来说就没啥大不了的。我们就当是看了一场饭后的小节目,看的时候可能觉得挺震撼,但看完后,很快就抛到脑后去了。

这事儿其实跟咱也沾边,只不过现在还没轮到自己挨那一刀呢。

到了清朝末年,封建统治越来越残酷,被砍头的政治犯数量直线上升,老百姓对这事儿也变得特别冷漠,一点同情心都没有了。

那时候,他们看砍头就跟现在咱们看电影似的,一点不觉得有啥大不了的。有的人啊,还坐在远远的地方,边品茶吃糕点,边瞅着那血腥暴力的场景,就跟看热闹一样。

这时候,最让人心寒的就是人的心思了。这种冷淡啊,都是清朝政府搞出来的,而这种没有感觉的状态,也让老百姓受了好几十年的苦。

在鲁迅写的《药》这个故事里,人们并不是出于对革命英雄夏愉的同情和敬意,才去围观他被处斩的场景。他们是一群冷漠的看客,争先恐后地挤在一起,就想亲眼看看夏愉被砍头的那一刻。

大家急着抢他刚被处决后那热腾腾的人血馒头,想着能治病。那些冷漠、呆板、无知的民众,被砍头的刑罚吓得几乎变了个人似的。

说到反抗,那肯定得反抗啊。不过,这种反抗不是那种在刑场上大喊一声就冲上去救人的鲁莽行为,而是要彻底粉碎这种残忍的刑罚,连同那个黑暗的旧社会一起打败。

1905年的时候,清朝政府决定不再用砍头的方式来处决犯人,而是改成了开枪打死,这算是给那种特别残忍的刑罚画上了句号。不过呢,砍头这种做法一直到新中国成立了以后,才算是真正没了踪影。

想要拯救那些长久以来深受砍头刑罚毒害的老百姓,任务艰巨且漫长。尽管老早以前的法律条文里就再没提过砍头这事儿了,但“砍头”这俩字儿,还是在不少人的心头萦绕了好久好久。

真正的出路在于正确的理念,这样才能解救大家。社会发展到现在,处理死刑的手段就剩下枪毙和打针两种了,而且那个打针的方式,因为几乎不疼,正慢慢替代枪毙,这代表着咱们文明社会往前迈了一大步,也是咱们对生命更加尊重的表现。

在以前那个老封建时代,不管是啥样的处死手段,都是对一条命的极大不尊重。说白了,就是那时候的法律体系不健全,对人的基本尊重和同情心也都没了。

死刑犯、行刑人和普通民众,全都是砍头刑罚的关联者,这种狠毒的处罚方式不仅在身体上让人痛苦至极,还在心灵深处留下了永远愈合不了的伤痕。

比起直接砍头的残忍,更让人心里难受的是它让大多数人变得冷血无情。要是社会上每个人都不把生命当回事儿,那这社会肯定有问题,不是早晚得乱套,就是慢慢消失。

晚清那会儿,社会黑暗得不成样子,但现在可不一样了,咱们活在了一个讲究人的价值的新时代。在这里,每个人的权利都被好好地保护着,大家也都能受到尊重。

我们真该感到幸福,活在这么一个棒极了的年代。在这里,普通人根本碰不上执行死刑那样的事儿,更不会对周围人甩脸色。我们懂得珍视现在所拥有的一切,并且会以自信和自豪的心情,去迎接未来更加灿烂的日子。

把砍头这种残酷的惩罚方式,就让它彻底成为历史的尘埃,别再提了吧。