【前言】

1956年政协会议结束后,毛主席举办了宴会,热情招待前来参会的政协委员们。在饭桌上,他从自己右边开始,一个一个地给这些远道而来的客人敬酒。

到那个人时,他突然站出来吟诗一首,念完后直接扑到毛主席怀里大哭起来,这让所有人都愣住了。旁边有个人想上去拉他,但毛主席用眼神制止了那个人。

之后,毛主席轻轻地按了按那男子的肩膀,帮他平复心情。等那男人情绪稳定了些,主席又认真地对他说了句话,这话一出,桌上的大家伙儿都纷纷拍手叫好。

这个人到底是谁,为啥会搂着毛主席哭得稀里哗啦?而毛主席究竟说了啥,让周围的人都拍手叫好?

【一、蒙古诗人:纳·赛音朝克图】

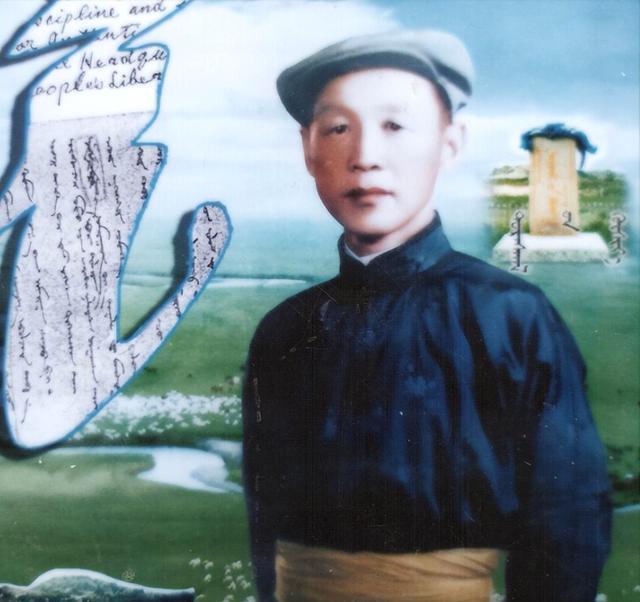

纳·赛音朝克图,蒙古族的杰出诗人、文学大家,人们常把他比作“小鲁迅”。他靠着出色的文笔,赢得了政协委员的位置。

1914年,纳·赛音朝克图在蒙古的锡林郭勒盟正蓝旗呱呱坠地,他的爹娘都是当地的放羊人,家境挺清贫。他们一家子就住在辽阔的大草原上,虽然没钱,但过得挺自在,没啥烦心事。

家中有六个孩子,对于一般的牧民爸妈来说,这可真是个不小的压力。但好在这些孩子从小就特别省心,早早就学会了给家里帮忙。纳·赛音朝克图,他五岁那年就开始拿起镰刀割草,喂家里的羊了。

等他年纪稍长些,就碰到了一个要抉择的事儿。那时候,游牧民族对学习并不怎么上心,反而是佛教文化在当地火得不行。他老爹就琢磨着,干脆让他去寺庙里待着,这样日子安稳,生活也不用愁。

他心里头琢磨着要去上学,但在蒙古,这可不是条容易走的路,因为那边读书出来的人,很多过得都不太顺心。不过,纳·赛音朝克图最后还是踏进了蓝旗小学的大门,开始念书了。

说起来也怪,他们家就他一人走了读书这条路。大哥留在家里跟老爸一起放羊,跟他年纪相仿的弟弟,很小就被送进了寺庙。老爸跟他说:“既然铁了心要读书,那就得混出个名堂来。”

纳·赛音朝克图学习成绩特别好,一直都是班级前三名,但他运气有点背。一毕业进了当地中学,就赶上了蒙古内部不太平的时候。

那时候,蒙古地区兴起了一股想要独立的念头,甚至还弄了个假的蒙古政府。这个伪政府把当地的教育大权牢牢抓在手里,不仅管着文化教育,还一个劲儿地宣扬反动的观点。

纳·赛音朝克图所在的学校,慢慢地变成了别人的传声筒。但大家都知道,哪里有压迫,哪里就会有反抗的声音。就在这样的环境下,还是有一群人,他们心里装着祖国,毫不犹豫地加入了革命的队伍。纳·赛音朝克图也被他们的热情所感染,渐渐找到了自己的道路。

后来,抗日战争一打响,日本就在那边建了好多学校,推广他们的文化,跟伪蒙古那边对着干。这两种不一样的教育观念,给当地人带来了很大的影响。纳·赛音朝克图呢,他决定去日本学习,想多开开眼界,长长见识。

在日本那会儿,他受到了很好的教育,同时也亲眼目睹了有钱人怎么压榨穷苦百姓。他确实看到了日本有很多先进的地方,但更多的是,他明白了资本背后的那些坏事。另外,因为日本发动了侵华战争,这让他对日本这个国家特别反感。

他在日本期间,深入研读了众多文学大师的著作,特别崇拜普希金和托尔斯泰。他吸收了这些大师作品中的精髓,然后融合蒙古族自身的特色,开创了一种全新的蒙古诗歌表达形式,丰富了蒙古的语言文化。

【二、回国,共产主义的熏陶】

从这幅作品的名字就能感受到,那时候的他心里头乱得很。一方面,他对蒙古的困境和日军的狠毒行为感到恼火;另一方面,他又怪自己啥也做不了,心里头直自责。他就跟那篱笆底下的小草似的,使劲儿想往上窜,可就是伸不开胳膊腿儿。

他的文字打动了不少人,像那篇揭露日本真实面目的《窗口》,里头喊着:“嘿!窗户啊,给我透点光进来......”他用窗户的紧闭来映射当时沉闷的氛围,整篇文章都藏着隐喻,巧妙批评了日军的残暴行径。

早先时候,有个人特别喜欢用这种象征性的方式来创作,那就是鲁迅。因为纳·赛音朝克图的写作路子跟他挺像,所以就被大家叫做“蒙古版的小鲁迅”。

抗战结束后,我们党开始和蒙古地区打交道,纳·赛音朝克图也因此有机会了解我们党。他听了我们党的一些故事后,觉得共产主义真的很棒,于是他不远千里跑到苏联的国际共产主义党校去学习深造。

跟他一块儿学习的有很多中国人,这些人都是共产党即将崛起的新力量。在他们的熏陶下,纳·赛音朝克图明白了共产党的领袖毛主席是多么了不起,心里对他充满了敬意。

后来,他写文章的风格大变样了,不再呐喊呼吁,也不再感到困惑,而是变得生动有活力。新写的《乌兰巴托颂》、《曙光》这些作品就是明证,字里行间都透着对以后日子的期盼,还有对新中国的热切向往。

【三、抱住主席大哭】

新中国诞生的那天,他站在天安门广场前,眼巴巴瞅着毛主席郑重宣告中华人民共和国成立了。那一瞬间,他眼泪哗哗地流,心里头那个激动啊。回到家后,他灵感大发,一口气写下了诗歌《迎接国庆节》。

这首诗从头到尾都洋溢着深深的爱国情怀,展现了诗人对新中国的真挚拥护,还有对共产党的坚定支持。他内心充满了对新中国的认同,同时,国家也一直铭记着蒙古民族,没有将其遗忘。

新中国一建立,党就着手对蒙古草原进行开发建设。好多有才能的人从内地跑到边疆来帮忙,那边儿出现的情景,就是大家齐心协力、一块儿干活的热闹场面。

纳·赛音朝克图写的《幸福和友谊》这本书里,讲了好多不同民族的人一起努力干大事的故事。他们为了同一个目标,手拉手往前冲,互相帮助,不计较以前的误会,一心一意地为家乡建设出力。

纳·赛音朝克图在蒙古那可是个不多见的文化人,也是个了不起的大作家。1956年的时候,他被选为了政协委员,还参加了那一年全国政协的大会。

参会前,他创作了一首名为《我与主席手相牵》的诗。诗里写的都是他的想象,也是心底的盼望。他说,毛主席的手就像是带着大家往光明处走的明灯。

政协会议完事儿后,毛主席请了好多代表吃饭。在饭桌上,他当着所有人的面,特别激动地念了自己写的一首夸主席的诗。念着念着,他情绪就上头了,最后竟然忍不住,直接抱住主席大哭起来。

可能就在那个时候,他突然回想起自己看着蒙古民族遭遇的苦难,却啥也做不了,心里头那个难受啊,再想想毛主席,这位让咱们中国重获新生的伟人,他心里头那份感激真是没法说。而毛主席呢,一点也没慌,只是轻轻地拍了拍他的肩膀,给了他安慰。

【结语】

希望你能引领蒙古人民,把他们的文学发展到新的高度!毛主席对他寄予厚望,这话一出,大家都热烈鼓掌。毛主席心里始终装着人民,全中国的百姓都在他心上。