古装剧中,“县衙官场”一直都是个热门题材。像是《九品芝麻官》,《于成龙》,都是以县衙府衙的日常断案作为主要内容。在这些剧目中,“衙役”永远都是出场最多,干活最多的人群。

那么你知道,这些古代衙门中的基层公务员都赚多少钱吗?

答案是六两。这个六两不是月薪更不是日薪,而是古代地方衙役的平均年薪。这个数字相当于什么概念呢?在清朝中期,如果一年只赚六两银子,那差不多只够自己活下去,多添一个人都得当场饿死,就更别提传宗接代了。

也就如上面说的,六两还只是一个平均值。在清朝衙门中,甚至还有部分衙役的年薪只有1两,连两个月都活不下去。

那么问题来了,为何清朝的衙役工资这么低,还有人抢着要干呢?古代的衙役都是通过什么赚钱?在回答这个问题之前,让我们先来唠一唠清朝的衙役制度。

清朝的衙役制度

清朝的衙役制度与我们大多数人的印象不同,衙役并非是历史中地方政府基层人员的统一称呼,而是在清朝才出现的词汇。其是对清朝衙门中供予差遣的人员的统一称呼,像是师爷一类的高级官员则是不在此类。

同样,与说书先生口中说到的“三班衙役”不同,清朝一般的衙门都是拥有四班衙役。分别为壮班、皂班、捕班、快班四班,其中的捕班便是在这些剧目中出场次数最多,最为活跃的捕快,该职能差不多就类似于我们今天的公安部门,是类似于刑警一类的职务。

而壮班,就更加类似于民兵,是地方上对于兵员的一种补充。皂班和快班在各个时期职能不同,总是便知晓这快班又分为马快和步快便可。在一般意义上,马快所负责的任务便是追捕强盗土匪和通知被衙门传唤的人。而步快,在某种意义上也是和捕快相差不多。而皂班,则更多像是在负责行政方面的工作,比如征收税务,征收粮食。

在这四班衙役之外,一般的衙门中还有许多其他的职位。比如给县太爷抬轿子的轿夫,做饭的伙夫,往上上一点还有的敲鼓的,以及看门的门子,养马的马夫等等。

如此多的衙役,自然是地方衙门的一大财政负担。且与上面一般的约定不多,在地方府衙往往雇佣的人员要超过上面规定的人员。就拿捕快这一点来说,在清代朝廷规定的地方衙门所能招收的捕快限额只有八名。但在一个县级单位中,八名执法人员显然是不够用的。在这种情况下,县政府就会进行扩招。

但这个扩招,就不是在明面上扩招了。地方县衙会招收一种名为白役的人员来用作执法力量的补充,这种白役一般都是没有被记录在案,没有编制的。在执行任务时,往往都是一名有编制的捕快,带上三四五位这样的白役进行执法。

如此一来,地方上的衙役的数量往往都会有之前几倍数量的膨胀。像是在清朝,就有许多县衙的实际办公人数达到了上千人。多的,更是有了七千人之多。这种情况下,就算是年薪六两,那一年的支出也要有一个四万两千白银,非是一般人能够负担的起。

在这种情况下,想要让县老爷们提高这些衙役们的支出,那可真是比割他们的肉还要让他们心疼。哎,没错。古代衙门中的这些基层公务员的薪资,其实并非是和县老爷一样吃的国家饭,而是由县衙门直接支出,能拿到多少,全靠的县老爷的小金库。这种情况下,虽然会有一些县老爷会多给这些衙役们一些银两,但是大多数的官吏都会收紧自己的小金库,一毛不拔。

也得因于此,清朝时期的衙役们的薪资都处于一个非常低的水准。像是干的活最累的马快,一年能拿到的最高数目,也不过在十几两的水平。满打满算,也就够家里人一年的生活了。

这种情况下,赚不到钱的衙役们也就自然开始琢磨一些赚钱的新道路了。

赚钱老三样

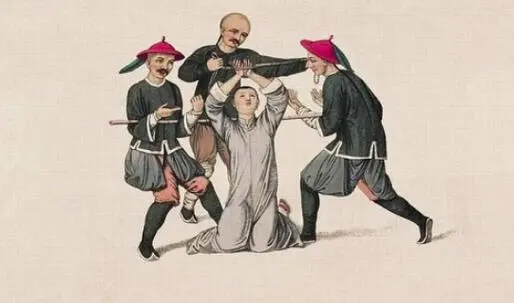

赚钱老三样要说在衙役中捞偏门捞的最自在,最快的,还得是长出外勤的捕快上了。就如在娱乐作品中常有的捕快敲诈路边摊贩,要取“保护费”一样。古代的这些外勤衙役,赚钱的方式也便就是一个敲诈勒索。

稍微正当一些的,就像是在出外差时,找当事人要一些茶马费。当然,捕快门要的时候,自然不会是只以这一个名目去要钱。在正经出差办案时,这些人通常会以多种方式,向当时人索取费用,往往一场下来,就能赚个几百钱。

此外,想要打官司报官时,报官的原告往往也是要先给这些衙役们一笔钱财才能进入后面的程序,而后面的程序也难免会需要一些钱粮。这种时候,报官的人往往只能打碎了牙往肚里咽,乖乖的交上这些费用。

当被告不服判决,想要上诉时,也需要向这些办事人员交个费用,才能进入上一级衙门进行下一步的审判。在衙门中当值的衙役们往往是五天一轮换,每当换到自己时,就能依靠这诉讼抓人方面的敲诈,去赚上一笔。

那这时候也就有人问了,不交可以吗?对于此点,只能说即便县太爷是亲戚,也最好向这些人交上一点。毕竟俗话说的“小鬼难防”,对面仗着衙门的威势,稍微想你使出一点绊子就会让人难以招架。就算有官场上的背景,放到一般摆烂的衙役那里,也未必就真的了了你。

像是一开始说到的捕快抓人,假如在金钱上怠慢了这位出差的大爷,那等着的可不是“不予告官”,极有可能就会是诬告陷害了。届时就算解释清楚,也只会将自己弄出一身泥,变得得不偿失。不过,以上说的这些都只是北方的捕快衙役。在清朝时期,南方的衙役是不具有审问公堂的权力,也便就丧失了诬告和勒索的机会。但少了一个机会,衙役们往往就能想出另一个机会。

他们将目光放到了那些干黑色买卖,也即是勾栏院和非法屠宰场上面。隔三岔五的,就跑过去向这些人收取费用,一年下来,倒也真能赚个不少。以上这些光是听着就可怕的事项,还都只是清代衙役们在法律允许范围之内的灰色收入,真正那些犯法的勾当,还远远不只是这些。

比较和平的方式,就是给那些没交税的人补税。之后,拿着凭条去找那些人要钱,光要本金还不够,这些衙役往往都会要上一些利息。而古代的利息,往往又是十分高的。往往可以交出一两的本金,找上欠税的人呢,要二两的银子。如果不给呢?那就还请参考上面所说的后果。这些衙役能找到的人,一般都是没什么背景还有些钱的人,大多数情况下都会选择破财消灾,避免这些衙役继续找麻烦。

这和平的方式有了,那吓人的方式自然也是不缺。但这个,就需要碰到一点运气。具体是啥呢?

就是在衙门管辖范围内,发生了什么命案要案的时候,有些不怀好意的衙役就会组成队伍,去十里八乡的有钱没权的人家要钱。要是不给,那可得小心沾上点什么东西,被告上公堂了。

通过这种方式,这些出外差的衙役们能够捞取的油水可以说是远远多于县太爷发给自己的六两银子。基本上,凡是清朝的衙门,除非县太爷自己用钱养廉,否则都是会将衙役推向要钱的深渊,好点的,也就灰色地带,坏一点的,那可真的是能干的出嫁祸闹人民这种事情的。

而不出外差,负责收粮收税的衙役,也自然是有自己的油水可以捞。其中最有名的,就莫过于是在收粮时,带桶上敲上一敲,沉下去的米就需要再补上一些。那这些多出来的斤两,一般就都落在这些收粮的上面了。收税的衙役怎么去盈利,想必也不用我再次多说了。

在内部干事还能大把捞银子的,一定是少不了狱卒了,毕竟这点光是再影视剧里就体现的淋漓尽致。就如衙役出外差要收一堆钱一样,要是想给监狱里的凡人送上什么东西,讨好这些狱卒自然也就是第一关卡了。

将这些衙役怎么赚钱说个清楚后,像是打更的,抬轿的,守门的,要怎么去收取费用,也自然是不言自明的事情。可以说古代衙门的运行,全是靠的搜刮民脂民膏,少搜刮了一点,都会活不下去。

那么也就有人问了,古代这些当衙役的,就都是缺钱的来赚钱的吗?哎,这道不尽然。就如同衙役赚钱靠的是权力一样,古代也会有不老少的有钱人家,为了给自己家再官场上有个人说话,往往也会千方百计的往衙门里塞上一个人。而已经在衙门里当差的,在不得不退休时,也会将自己的职位塞给自己同族的人,以保证家族的利益。

而这些,也就是为什么古代衙役工资低,还有不少人愿意往里面挤的原因了。