张仪从未想到,自己师从于名震天下的鬼谷子,脑子里都装满了谋略,意欲游说诸侯成就一番事业,竟然能在楚国被诬陷为小偷。

尝从楚相饮,已而楚相亡璧,门下意张仪,曰:“仪贫无行,必此盗相君之璧。”共执张仪,掠笞数百,不服。

张仪去楚国相国那游说,试图谋个差事。可在一场宴席之后,相国的玉璧丢失,大家因为张仪贫穷而诬陷他,一连数百杖把张仪打得还剩半口气。

被抬到家,张仪妻子可怜又心疼地说:“瞧瞧你,要是不读书不去游说,又怎么会受到如此羞辱呢?”

浑身是伤的张仪,估计此刻只有嘴巴能动了。

张仪挣扎着看着老婆,幽幽地问:“看看我的舌头还在吗?”

他老婆居然被逗笑了,这不是鸭子死了嘴还硬吗?“在在,舌头还在。”

张仪咬着牙,恨恨地说:“那就够了。”

张仪谓其妻曰:“视吾舌尚在不?”其妻笑曰:“舌在也。”仪曰:“足矣。”

俗话说得好:君子报仇,十年不晚。

接下来,他将掀起一场滔天之变。为了证明自己,也为了复仇。

张仪,战国时期一个充满争议的纵横家。

有人认为张仪无智,只是善于揣摩人心,会说话而已;

有人认为张仪无德,他不讲武德,欺骗楚国、魏国等多个国家,一再拉低了道德底线,与司马懿无异。

这么说未免将张仪过于脸谱化了。

毕竟在战国时期,诸侯之间战争此起彼伏,人民生活在水深火热之中,而在这样的环境中,为了生存和发展,谁不是绞尽脑汁,又有多少仁义的生存空间?

与范雎等人比,张仪算得上是秦国的顶级战略家吗?他是如何用了八年,经过三轮交手,最终将魏国犀首公孙衍构建的六国联盟彻底瓦解掉的?

张仪的三寸不烂之舌

张仪是魏国人,曾和苏秦一起拜鬼谷子为师学习游说之术,在学成之后,为了求职他们便开始周游列国。

张仪先去了楚国和赵国,最后才选择秦国。

之所以选择这个求职路线,估计就是参考了苏秦的求职经历。此前苏秦先回老家东周都城洛阳求职却惨遭碰壁。到秦国时,商鞅刚被杀,秦国朝野对外来人士并不友好,于是苏秦到秦国的求职又以失败告终。

张仪参考了苏秦的求职经历。先到了楚国,估计是看楚国国力强盛,且远离中原腹地,没有那么卷。但到了之后才发现楚地之所以不卷,是因为外地人在这压根就留不住。

万般无奈之下,张仪想投奔师兄苏秦。但苏秦坚守同行是冤家的古训,让张仪吃了点小苦头,并暗中引导张仪到了秦国。

此时在秦国,国内形势又有了新变化。坐稳了王位后的秦惠文王打算强化君权,于是开始积极向外扩张。

张仪的到来,可谓是恰逢其时。

在马陵之战后,魏国主力被齐军所歼灭,魏国国力一落千丈,由战国初期最强沦落为了二流国家。

秦惠文王抓住机会,为秦魏持续八十多年的河西之战画上了句号。公元前330年,秦国大良造公孙衍在雕阴大破魏军,俘获魏将龙贾,将魏军斩首八万。魏军防守上郡、河西郡的主力全被秦军给霍霍完了。

魏国再无一战之力,只得将河西之地还给了秦国。

公孙衍打得这么顺利,当然是充分体现了个人价值,但是作为一个手握重兵的武将,用力太猛也不好。

公孙衍在来秦国之前是魏将,在魏国担任过渠首这样的要职。到秦国仅一年,就因为军功升至大良造。大良造在秦国十七级军功爵中是最高一级,商鞅、白起等人都获封此爵,再往上就封无可封了。

公孙衍是来秦国时间不长,忠诚度都不明的客卿,并且已经功高不赏,出于巩固君权的考虑,秦惠文王打压一下他也很合理吧?

怎么打压呢?秦惠文王祭出了秦王常用套路:用文官压武官。

张仪上场了。他发挥了不战而屈人之兵的能力。

秦惠王十年,使公子华与张仪围蒲阳,降之。仪因言秦复与魏,而使公子繇质于魏。仪因说魏王曰:“秦王之遇魏甚厚,魏不可以无礼。”魏因入上郡、少梁,谢秦惠王。

张仪和公子华率兵占领了魏国的蒲阳,这里可是魏国的咽喉之地,控制着到上郡去的要道,丢了蒲阳,上郡就一整个成为了孤悬在外的飞地。

于是张仪跑过去和魏国做交易,退还魏国蒲阳,并将秦公子繇送到魏国为质,这样换得魏国将上郡十五县和少梁一起打包割让给秦国。

魏王一想,如果不交易,那么失去与魏国本土联系的上郡迟早会被周边国家给蚕食掉。所以为了整个上郡而送掉十五个县,丢小保大,这笔交易值得做。此外秦国送公子过来,就是交好的表示,魏国赶紧抓住机会喘口气,慢慢再图打算。大丈夫能屈能伸嘛。

张仪此举充分显示了他的实力:1、战略眼光高,攻击魏国要害,换得为秦军打开向中原腹地进军的通道。2、外交手腕灵活,送秦公子为质,便是允诺不再进攻,让魏国献上城池不再犹豫。此外,秦魏和好,避免魏国之后再反击,将秦国拖入无休止的战争。

割了魏国一大块肉,然后收费给人家消炎治疗,完了魏国还得说声谢谢。这小算盘打得。

秦魏大战的收尾、善后一气呵成,赢得如此干净利落,秦惠文王大喜,立刻任命张仪为相国,为百官之首。

公孙衍本来干得好好的,可能就指望着相国的位子。可现在张仪给他来了个漂亮的盖帽。

公孙衍感觉颇为委屈,想来是遭受了职场暴力。为了表示抗议,公孙衍直接就来了个挂冠而去,啥都不要就回魏国去了。

但公孙衍与秦国,特别是与张仪的梁子,算是结下了。

魏国犀首公孙衍

回到魏国后的公孙衍开始黑化。

他现在就是要和秦国和张仪对着干。于是“成为张仪之敌”的目标达成。

于是在魏国,相国惠施和渠首公孙衍,一文一武配合起来,试图通过合纵来对抗秦国。

惠施的思路很清晰:“合齐、楚以按兵”。意思就是和齐国、楚国都把关系搞好。这样的话,齐国和楚国相互打起来都没关系,反正魏国是安全了。

但公孙衍后来对这个思路进行了修正。不能只求安全就完了,还得想办法做大做强啊。

于是公孙衍开始利用资源,他开始和齐国一起搞事情。

公元前325年,公孙衍邀请齐国名将田朌一起进攻赵国。在当时赵国可不算弱国,这种涉及国家战略的事,岂是两国大将就能敲定的?但公孙衍表示没问题,让田朌跟齐国国君去说,只要五万人就能搞定了。

田朌感觉用五万人就能打败赵国,这事咋听起来不靠谱呢?但公孙衍微微一笑,叠两个手指头,说出他的妙计:

犀首曰:“公之不慧也。夫二君者,固已不欲矣,今公又言有难以惧之,是赵不伐,而二士之谋困也。且公直言易,而事已去矣。夫难构而兵结,田侯、梁君见其危,又安敢释卒不我予乎?”田盼曰:“善。”遂劝两君听犀首。犀首、田盼遂得齐、魏之兵。兵未出境,梁君、田侯恐其至而战败也,悉起兵从之,大败赵氏。

公孙衍认为,如果说投入兵力太多,两国国君就不会同意了。而等大军出征之后,如果因兵力不足而面临危险,国君怎么舍得抛弃这五万将士呢?于是便还得不断加派援军,到那时还愁打不赢赵国吗?

后来的结果,果然如公孙衍所料,齐、魏联军将赵军打得大败。

从这件事,便可以得知公孙衍的特点:

1、游说能力超强。公孙衍能够说服齐国大将田盼还有两国国君,说明其游说能力非常强,很善于利用人心完成自己的事情。

2、组织能力超强。这两国上十万军队可不是橡皮泥,说捏就捏到一起了。要想发挥“1+1>2”的效果,统率能力不足可不行,显然在这一块公孙衍没有短板。

3、指挥水平超高。赵国军队战斗力也很强,强到连齐国大将都不敢轻易动手。但公孙衍就是有这样的指挥水平,能够带着两国军队,把赵国给打败了。

所以“遂劝两君听犀首”,两个国家都听公孙衍的。

这一战意义非凡。正是靠着这一战的胜利,公孙衍才确立了自己的江湖地位,为日后合纵攻秦打牢了基础。

公元前325年,齐、魏打败赵国以后,公孙衍建议魏王乘势而进,继续一系列布局。

当年,魏惠王和韩威侯在巫沙会盟相王,会后韩威侯直接带太子到赵国拜会;

魏太子到齐国为质,魏国继续绑定齐国,加强与齐国关系;

魏公子高到楚国为质,魏与楚的关系同样受到重视。

赵国挨了揍,打掉门牙往肚里咽,还得跟着这几国一起混。

这样在魏、韩、赵、齐、楚五国的友好关系就这样形成了。

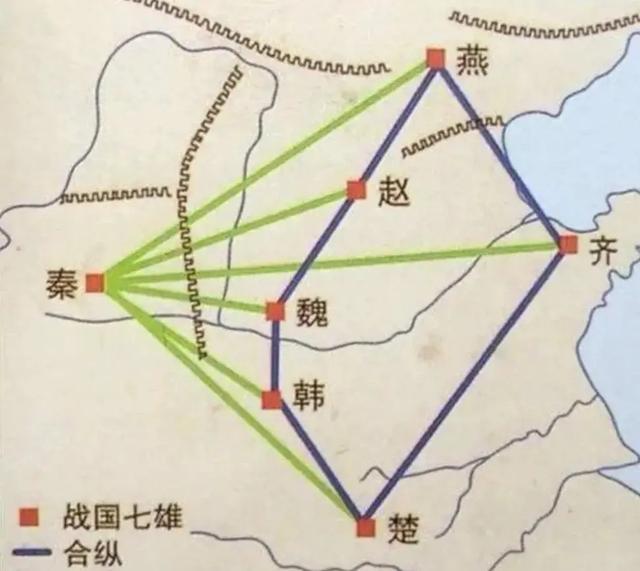

战国形势图

眼看五国联盟就要成型了。

公孙衍一下搞这么大动作,把秦国上上下下吓出一身冷汗。

张仪决定出手了。

当然张仪也想了很多办法,比如:

张仪亲自带兵攻占了魏国的陕,打打魏国的风头;

修筑上郡的要塞,想办法先把占领的地方守住。

当然,张仪还有个杀手锏:

公元前323年,张仪提议,秦、楚、齐三国相国在啮桑会盟。

这一步很重要。五国联盟的核心是哪几国?魏、楚、齐嘛。那现在张仪试图把其中的楚、齐两国给撬走,算不是瓦解五国联盟?

当然让楚国和秦国会盟,可不是说说而已。张仪做了大量的工作。

先是楚国和魏国闹僵了。公元前323年,楚国提出要送魏公子高回魏国去夺取太子之位,并大破魏国军队,夺取了魏国八座城池,报了之前挨魏国揍的仇。

楚国的变化让人一时难以理解。之前楚魏关系还好好的,眼看就要五国联盟了。楚国为啥在节骨眼上搞事呢?这个恐怕就和秦国的挑拨有关了。

楚国肯定有点不服气:齐、楚都是平等的,为啥要把太子送齐国,把公子派到楚国?难道楚国低人一等吗?

然后可能张仪本人或者张仪派人到楚国提醒了一下刚即位的楚怀王:您的父亲楚威王去世前在陉山之战被魏军打得太惨啦,奇耻大辱怎能不报?

于是新账旧账一起算,楚国就这样和魏国闹掰,并顺势就和秦国重修旧好了。

而齐国呢?秦国直接出手敲打。

公元前323年,秦军进攻齐国,两国在桑丘交战。显然秦军都没打算认真打,吓吓而已,于是此战秦军败了。

军事虽败,秦国的外交可谓大获全胜。秦国派出使臣陈轸向齐国求和,并提出与齐国会盟。结尾陈轸还阴阴地说了一句:“我将替大王去游说楚国大将昭阳,让他就此退兵不再进攻齐国。”

楚国在桑丘之战中的态度,说明秦楚关系走得很近了。这也证明了此前秦国已经插手并改变了楚国的外交政策。

齐国此时已经没得选。为了避免被秦国和楚国围攻,那么就只能结盟。打不过就加入嘛。

这样一番操作,魏国提议的五国联盟就这样被破解了。

公孙衍不承认自己的失败,他再度反击。没了齐、楚两国,但他拉来其他国家,试图打造新的五国联盟。

公孙衍知道其他四国国君需要什么,于是就以彼此承认升级为王。

公元前323年,公孙衍联络韩、赵、燕、中山四国会盟称王,这便是“五国相王”。

虽然是联合起来了,但少了齐楚两个大国,整个合纵联盟的实力便大大缩水,所以其作用和影响力就差远了。

这种以称王为目的的结盟,太过于松散,根本就不足以组织起来抗秦。

于是公孙衍的五国联盟战略还是被张仪给破解了。

五国相王

当然魏国长期站出来与秦国唱对台戏,秦国是无法容忍的。

怎么办呢?那只能是从内部瓦解。

张仪借口在桑丘之战遭遇失败,因而谢罪辞职。并随后又在魏国实现了再就业。

这种就业,就有种秦国威胁魏国,并在其国中投放空降兵的感觉。

而魏惠王也深感无奈,既然反对秦国的合纵失败了,他只能接受秦国的连横。否则等秦军打上门来,就没有条件可讲了。

公元前322年,张仪到了魏国,就像孙悟空大闹天宫一般,将魏国搅得鸡飞狗跳。

张仪先是取代了惠施,成为魏国新的相国。惠施被驱赶到楚国,随后又转道宋国,无奈地与庄子去观鱼,作“濠梁之辩”去了。

惠施的离开,让公孙衍失去了一个重要战友。

公孙衍感受到深深的压迫感。

魏惠王不愿意听张仪全面倒向秦国的主张,还想办法任公孙衍为将,试图在魏国用合纵的势力制约张仪连横的势力,秦惠王闻之大怒,不听话立马就派兵找上门来了,秦军一口气攻下了魏国的曲沃、平周。魏惠王只得屈服,不再反对张仪的意见。

公孙衍明的不行,就来暗的,想方设法阻挠张仪的策划。

公元前321年,张仪试图让韩魏换地以便攻取楚、赵之地,简而言之,就是要让魏国和楚、赵两国形成敌对关系。但这次,张仪发现自己高超的外交手腕失效了,这次无论如何就是推不动。

张仪换了个打法,当年齐国又约燕赵楚,孤立魏国,但这次活动又没成。

不用问,这都是公孙衍的功劳:

齐王将见燕、赵、楚之相于卫,约外魏。魏王惧,恐其谋伐魏也,告公孙衍。公孙衍曰:“王与臣百金,臣请贩之。”王为约车,载百金。

公孙衍大搞金元外交,硬是将张仪的计划全给搅黄了。

公元前320年,张仪发起了最后一次反击。

张仪实施“以秦韩与魏之势伐齐、楚”的行动,试图将韩、魏绑定在秦国的战车上。

面对秦军的进攻,齐威王用了一个能人:匡章。这位可是员猛将,后来就是他带着五国联军攻破了秦国函谷关,差点把秦国给灭了。

这次面对秦、韩、魏联军,匡章轻松将之击败。

此战一败,标志着张仪在魏国的连横战略彻底破产。

而魏惠王也以这次失败为由,堂而皇之地将张仪赶回秦国。

这次外交反击战,公孙衍胜了张仪。

合纵与连横

公元前319年,在赶走张仪之后,公孙衍走上人生巅峰,他得以出任魏相。

而在外飘了几年的惠施也回到魏国,合纵的势力得到了空前增强。

魏惠王死后,继位的魏襄王很想通过合纵,从秦国手中拿回河西之地。

这一次,公孙衍成功说服了多国与魏国合纵抗秦。

公元前318年,魏、赵、韩、燕、楚、齐六国联合攻秦。为了这次进攻,公孙衍可以说是做足了功课,他还劝说了秦国西方的义渠也参加伐秦同盟。这样合纵的联军,就可以同时从秦国的东边和西边出兵,对秦国形成包围之势。

大家推举楚怀王为纵长,联军部队浩浩荡荡打到了函谷关。

但其中没有提到齐国大将匡章的参与,如果有齐国大将匡章在,公孙衍、匡章联手,或许能成大事。

可惜各国之间配合并不默契,只有韩、赵、魏三国真正出战。

秦国采取了各个击破的办法。

秦军先集中进攻了魏军,导致魏军遭遇了半数的伤亡,重挫之下,魏国只得放弃合纵,转而向秦国请求讲和。

魏国一求和,其他各国便纷纷退兵,大家一哄而散。

楚怀王为纵长。至函谷关,秦出兵击六国,六国兵皆引而归,齐独后。

而秦国紧接着实施了反攻。

秦使庶长疾与战修鱼,虏其将申差,败赵公子渴、韩太子奂,斩首八万二千。

韩军一下被秦军干掉了八万多。

齐国也早早掉头,配合秦国的攻势,联手宋国进攻魏国,在观泽大败魏、赵联军。

十二年齐湣王(当作齐宣王)伐败赵、魏军,秦亦败韩,与齐争长。

于是这次合纵伐秦便彻底失败了。

公元前317年,在张仪的劝说下,魏襄王正式宣布退出南北合纵,向秦国屈服。

张仪的连横之策,终于以绝对优势胜过了公孙衍、苏秦、惠施等人的合纵之策。