孟云飞/文

唐人孙过庭于《书谱》中提出“一点成一字之规,一字乃终篇之准”,此论看似言技法,实则为中国书法艺术建构了一套完整的宇宙观。其以笔墨为经纬,将“道器不二”的哲学思辨熔铸于点画之间,揭示出书法创作中“微观与宏观互摄、局部与整体共生”的深层规律。

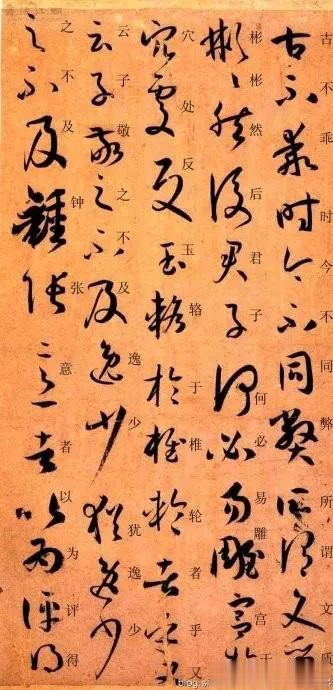

孙氏之论,首重“一点”与“一字”、“一字”与“终篇”的辩证关系。《周易·系辞》有云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,而书法恰是道器相生的完美载体。一点之落笔,需兼具形质之工与气韵之妙:运笔提按间暗合阴阳消长,墨色枯润处呼应四时更替。王羲之《题卫夫人<笔阵图>后》言:“每作一波,常三过折笔”,恰是以微观点画构建起“一生二,二生三,三生万物”的生成逻辑。此中更暗藏“全息观”之玄机。北宋沈括《梦溪笔谈》载:“观唐人真迹,细若毫发处皆具筋骨血肉”,即谓精微处可见整体气象。正如《庄子·知北游》所言“道在蝼蚁,在稊稗”,书法之“道”正显现在起始之点:笔锋入纸瞬间的方圆向背,已定下整幅作品的节奏基因。元代赵孟頫《兰亭十三跋》云“用笔千古不易”,实指这种由点及面的生成法则具有永恒性。

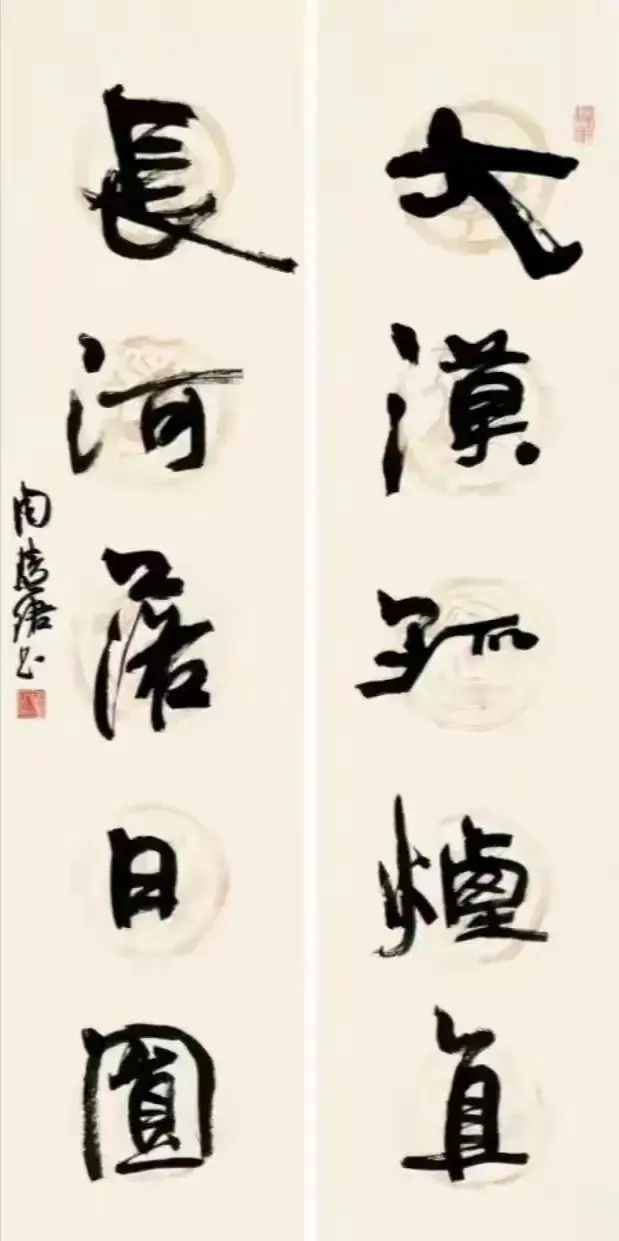

“一字乃终篇之准”之说,实为对空间秩序的诗意建构。颜真卿《祭侄文稿》中“惟尔挺生”四字,首字“惟”左倾取势,遂使全篇形成右向奔涌的动能;王铎条幅常以首字墨渖淋漓开篇,继而渐次疏朗,营造出“墨雨飞空”的视觉韵律。这种“始发定调”的创作思维,与《文心雕龙·章句》所倡“启行之辞,逆萌中篇之意”的文学章法异曲同工。更深层的美学智慧在于“势”的贯通。清代笪重光《书筏》谓“笔之执使在横画,字之立体在竖画”,强调单字结构对通篇气脉的奠基作用。观怀素《自叙帖》,每字中轴线皆如太极推手般承接转换,形成“行气如虹”的连绵之势。这种“以局部定全局”的章法,实为“天人合一”观在二维空间的投射:正如《黄帝内经》言“十二经脉者,内属于府藏,外络于肢节”,书法之气血亦需通过每个字的“穴位”通达全身。

孙氏箴言更可视为儒家“格物致知”精神的艺术注脚。朱熹《四书章句集注》解“格物”为“即物而穷其理”,书法家正是通过“格一点之理”而通达书道真谛。董其昌《画禅室随笔》记载其观《韭花帖》悟得“作书须提得笔起”,正是从点画微观处体察笔法本质的典范。这种由技入道的修行路径,与禅宗“一花一世界”的顿悟法门不谋而合。八大山人晚年作品常以极简点画构字,在“少少许胜多多许”中抵达“真空妙有”之境。其《河上花图卷》题跋虽仅数字,然每字皆如拈花微笑,将禅机化入笔墨氤氲。此等境界,恰印证了《金刚经》“一切贤圣皆以无为法而有差别”的深意——规矩法度终须超越,而超越的阶梯正在规矩本身。

孙过庭十四字真言,实为中国艺术精神的微型宇宙模型。从点画之微到章法之著,从技法之实到心性之虚,构建起层层递进的审美范式。在当代数字技术解构书写本质的语境下,重审此论更具现实意义:它警示我们勿将书法降维为视觉符号的组合游戏,而应回归“以技证道”的本质追求。正如《书谱》结尾所云“翰不虚动,下必有由”,每个墨痕都是书者心性的拓印,都是文明基因的传承。