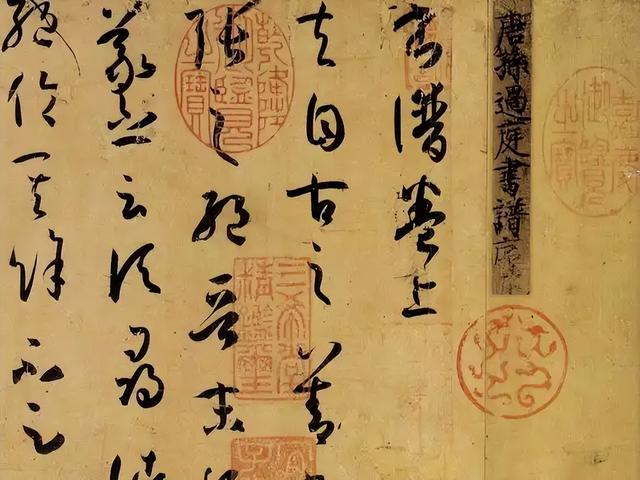

孙过庭的《书谱》是中国书法史上的一部集理论与实践于一体的经典巨著,其提出的“执、使、转、用”四字笔法思想,不仅系统总结了书法的核心技法,更蕴含着深刻的艺术哲学。这四个字看似简练,却涵盖了书法创作的动态过程与审美追求,至今仍是研习书法者不可绕开的理论基石。

“执”:从执笔到提按的技法升华

“执”:从执笔到提按的技法升华孙过庭对“执”的定义为“深浅长短之类”,传统观点多将其理解为执笔的方法,即如何握笔以控制笔锋的深浅与力度。例如,唐代书法理论强调“指实掌虚”,认为执笔需稳固而灵活,以便在运笔时实现精准控制。然而,当代学者周明华提出新解,认为“执”并非单纯指执笔姿势,而是指书写时的提按动作——轻提则线条浅短,重按则墨色深长,通过提按的交替实现笔画的虚实变化。这一观点颠覆了千年来的传统认知,或许更贴近《书谱》中“或重若崩云,或轻如蝉翼”的描述,强调提按对线条质感的塑造作用。

实际上,提按作为运笔的核心技术,直接影响线条的节奏与韵律。董其昌在《论书帖》中曾言:“自起自倒、自收自束处”是书法的关键,即通过提按的自然转换,赋予笔画生命力。孙过庭的“执”若结合提按来理解,则更符合书法实践中“力透纸背”与“举重若轻”的动态平衡。

“使”:纵横牵掣的笔势控制

“使”:纵横牵掣的笔势控制“使”被孙过庭解释为“纵横牵掣之类”,即笔锋在平面内的纵向与横向运动,以及笔画间的牵引与制约。这一概念强调运笔的连贯性与方向性,要求书写者通过手腕的灵活调控,实现笔势的流畅衔接。例如,《书谱》中提到草书需“使转为形质”,即通过“使”的技法构建草书的骨架,使字与字之间形成气脉贯通的整体。

然而,“使”的实践常被误解为单纯的“捻管”动作(即通过旋转笔杆调整笔锋)。对此,有学者指出,古人并无“捻管”之说,孙过庭的“使”实指笔锋在纸面的自然牵引,而非刻意转动笔管。如米芾的行书以“八面出锋”著称,其笔势的纵横变化源于手腕与手臂的协调,而非依赖笔杆的捻转。这种解读更符合《书谱》中“纵横牵掣”的本意——强调笔锋在空间中的动态轨迹,而非机械的物理操作。

“转”:钩环盘纡的圆融之美“转”被定义为“钩环盘纡之类”,指笔锋在转折处的圆润处理,如圆弧、回旋等形态。孙过庭认为,草书尤重“转”的运用,若“草乖使转不能成字”,可见“转”是草书形质的基础。与“折”的方硬不同,“转”追求线条的流畅与连贯,需通过提按的配合实现“带燥方润,将浓遂枯”的墨色变化。

在《书谱》墨迹中,孙过庭的“转”法堪称典范。例如,其笔画的弯折处多呈“银钩”之态,既显力度又不失柔韧,体现了“骨气”与“遒润”的统一。这种技法要求书写者在转折时手腕需保持弹性,通过微妙的提按调整笔锋角度,而非生硬地拖拽或顿挫。正如清代笪重光所言:“筋之融结在纽转”,转笔的优劣直接关系到作品的韵律感。

“用”:点画向背的结构哲学

“用”:点画向背的结构哲学“用”即“点画向背之类”,指向笔画间的结构安排与空间关系。孙过庭强调,点画需“向背得宜”,通过疏密、俯仰、呼应等手法,构建字的整体平衡。例如,《书谱》中以“凛之以风神,温之以妍润”形容结构的和谐,既需刚健的骨力,又需柔美的润饰。

这一思想与魏晋书风的“自然”理念一脉相承。孙过庭推崇王羲之“志气和平,不激不厉”的书写状态,认为结构的最高境界是“同自然之妙有”,即通过点画的有机组合,模拟自然万物的生机。例如,“悬针垂露”“奔雷坠石”等比喻,皆在强调结构应兼具动态与稳定。此外,“用”还涉及章法布局,要求通篇“气脉不断”,如《书谱》墨迹中字与字之间的丝牵连带,正是“用”法的生动体现。

“执使转用”的现代诠释孙过庭的“执使转用”思想虽被奉为经典,却因文言表述的简奥引发诸多争议。例如,“执”的提按说与执笔说的分歧,反映了古今书法教育中对技法核心的不同侧重。而“使转”被误读为“捻管”,则暴露了用现代思维解读古语的局限性。对此,沈尹默指出,《书谱》的辞藻虽美,却可能掩盖了技法的实质,需结合墨迹与实践方能领悟真谛。

现代书法教学可从中获得启示:其一,技法需回归书写本质,避免过度神化或机械化;其二,理论需与临摹结合,通过“察之尚精,拟之贵似”的读帖方法,体会“执使转用”的动态过程;其三,重视书法的哲学内涵,如“骨气”与“神采”的平衡,将技法提升至美学境界。

四法合一的书道境界

四法合一的书道境界孙过庭的“执、使、转、用”并非孤立的技术要点,而是一个环环相扣的有机整体。“执”为提按之力,“使”为纵横之势,“转”为圆融之形,“用”为结构之美,四者共同构成书法从微观笔法到宏观章法的完整体系。这一思想不仅奠定了唐代书法的理论高度,更以其辩证性与实践性,为后世提供了超越时代的艺术指南。正如《书谱》所言:“心不厌精,手不忘熟”,唯有在技法与心性的双重修炼中,方能抵达“同自然之妙有”的至高境界。