电影《芳华》里伤残军人刘峰的三轮车被联防队员(也有说是城管)没收,并对他进行殴打,这一情节让人气愤不已。

随着媒体的发展,后来陆续报道出来,由于当年法制不健全,在一些沿海省份的城市以及部分农村地区,联防队员的权力过大,从公安机关的辅助机构变成了“正式”执法机构。联防队员素质参差不齐,多是一些无业人员、关系人员,甚至有的还是曾经被公安机关处理过的人员,所以发生吃拿卡要、野蛮执法也就不足为奇。有的联防队员在抓赌、抓嫖、处理打架等治安案件,多是以罚款代替处罚,一手交钱一手放人,甚至有的还卷入刑事案件。

上世纪90年代,我从技工学校毕业待分配。我们当地的派出所组建治安联防队,面向社会招聘队员,我也报名并被录用了。当时的治安联防队有两种人员:一种负责居民区巡逻,带着红箍,一般都是由退休的大爷大妈干,北京人称小脚游击队;还有一种是机动中队,一般都是年轻人干的,在派出所和正式民警一起值班巡逻,处理日常事务。我因为在联防队干了两年时间最长,一直干到机动机动中队中队长,后来分配到当地一家国企工作才离开的。当时有政策,像我们这种情况的,从联防队工作的时间算工龄,结果也没有给算,要不然我从18岁上完技校就应该有工龄了。

我们辖区远离市区,只有一家大型国企,居民区居住的人员都是这家企业的职工家属,外来人口不多,整个地区才1万人,所以治安状况较好,没有太多重大刑事案件,每天就是跟着民警巡逻,偶尔处理一些类似打架、偷盗的情况。但是也有例外,我当联防队员的两年时间,辖区内发生过一起命案:兄弟俩因为家庭暴力,弟弟把哥哥捅死了,我曾在现场守了一晚上;还有一个杀人犯潜逃到我们的辖区被我们抓获了。

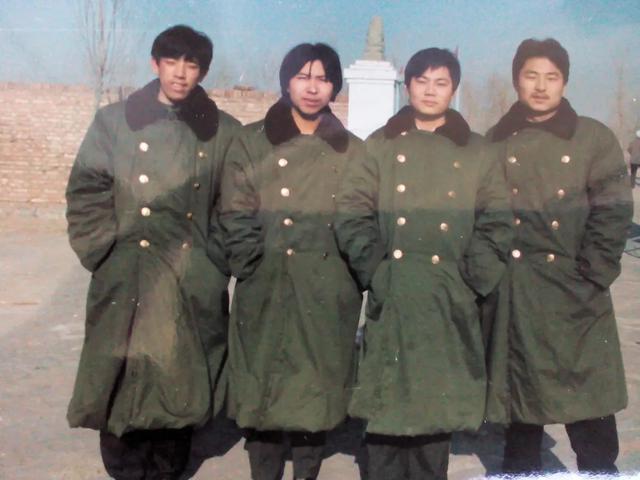

我们联防队员是有制服的,公安厅曾设计制作过一批联防队员制服,有点像是部队的训练服,帽子是作训帽,而不是当年盛行的大檐帽。我刚去的时候,穿上觉得挺别扭,后来就改成警服了。当时民警虽然已经开始授警衔,但是由于全国民警人数众多,我们那只有所长、指导员才授了衔,其他民警还在排队,仍是戴着肩章领花,辖区的国企公安处干警由于没有授衔,也戴着肩章领花。我们这些联防队员也戴着肩章领花,所以群众也分的不是特别清楚,我们也自我感觉良好。

我在联防队的时时候,处理最多的就是打架了,大多都是在夜市或舞厅。喝多了与人发生争执,动手打起来。有的时候晚上值班儿的民警是女的,就由我们几个联防队员出去处理。一般的醉酒人员谁也不怕,甚至还敢和我们打架,我们于是七手八脚把他按在地上,戴上背铐带回所里,铐在醒酒室里,直到清醒过来或者家属过来领人才放人。因为我们那里地方小,当地好多人都认识的,所以我们轻易不会动手打人的。

当年的联防队员也有转成正式民警的,我们那里1993年年底曾经转过一大批,都是领导的亲戚或老民警的子弟,只限于男孩儿,女孩儿因为无处安排,所以一个也没有转警。

后来我分配到了企业工作,就离开了派出所。再后来,我参加公务员考试,成了一名警察,现在距离当年已经30多年了。当时在派出所干过联防队员的,累计有几十人了,只有我最后成了警察。只不过当年意气风发的联防队员已经两鬓斑白,当年的治安联防队早已经被辅警代替,退出历史了。

花有重开日,人无再少年——致敬那个曾经充满激情的岁月和当年干过联防队员的同仁们!