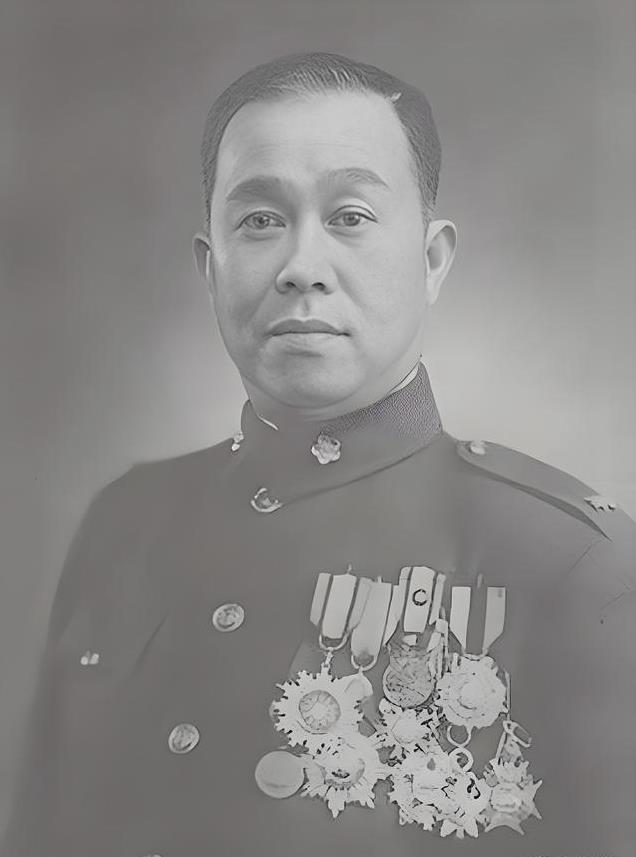

1949年1月15日下午15时左右,国民党华北剿总总司令傅作义宣称能坚守3个月之久的战略城市天津被东北野战军一举攻破,13万守备部队悉数毙俘殆尽,天津警备司令陈长捷也顺势成了我军的俘虏。

1月21日,在我人民解放军大兵压境的态势下,傅作义最终下决心丢掉军事斗争幻想,以通电和平起义的方式宣告了千年古都北平彻底解放,预示着华北战场再无大的战事存在。

值得一提的是,在相距不足一周的时间里,傅作义与陈长捷这两位保定军校同窗、晋绥军战友和国民党高级将领的命运却有着截然不同的轨迹方向。前者因贡献了和平统一的“北平模式”而被冠以“民族功臣”的赞誉,后者则因负隅顽抗最后而成为功德林改造大军中的一员,让人乍看之下难免生出世事无常的感慨。

当我们将目光聚焦到平津战役之初的天津,便不难从诸多细节上发掘二人之间若即若离的微妙关系变化。

平津战事开始之初,一心寄希望于傅作义率华北50余万国民党军南下驰援徐蚌战场的老蒋在经历了对方貌恭而心不服般的婉拒后,开始将目光瞄向了守备天津的警备司令陈长捷和市长杜建时,以自己擅长的微操手段向二人递出了橄榄枝。

1948年12月18日,老蒋派遣自己亲信、国民党国防部参谋次长李及兰、“总统府”参军罗泽凯、联勤总部参谋长吴光朝三人携带老蒋关于将天津守备部队尽皆撤至塘沽与防守军司令、第十七兵团司令官侯镜如合兵一处,继而由海路撤向华中地区加强防卫力量的亲笔信。当然,前提是给予这位主政官员的杜市长一个名副其实的军方头衔。

见信后的杜建时自然不敢怠慢,第一时间会同陈长捷商量应对之策。彼时的陈长捷出于对傅作义的忠诚,选择了拒绝接受提议。一方面是珍惜与傅作义来之不易的并肩战斗情谊。尤其是在1927年晋、奉两军的涿州之役,陈长捷配合傅作义创造了孤军坚守涿州城3个月的奇迹,一举让傅作义名震华夏;另一方面是感念傅作义的知遇和提携之恩,傅作义不仅在陈长捷与老上司阎锡山矛盾爆发之际选择慷慨收留,此番又将陈长捷由遥远的大西北后勤补给区调往天津一线出任警备司令,无论从哪个角度而言,都不得不承认傅作义对他的提携之恩。

出于这种对彼此的信任和认同感,陈长捷在平津战役期间毫无二致的贯彻了傅作义的军事指令。一边加紧修筑城防工事和构筑严密碉堡网,一边对我方地下党人员开展的起义策动工作犹豫不决、讨价还价。

当然,这里不能忽略的一个客观存在的事实,即守备天津部队的力量组成均为中央军体系。以林伟俦为首的第62军、以刘云瀚为首的第86军和以郑挺锋为首的第94军均为黄埔系将领控制的中央军嫡系部队,就领导力而言,陈长捷或许很难在短期内统一他们的意志,至少在尝试说服这三人共同起义方面的困难可想而知,一着不慎自己或许也会因此命丧黄泉,这一点,从当时发生的第62军所部制造的宜兴埠纵火事件处理结果上不了了之的态度也可略知一二。

换句话说,陈长捷虽是名义上的警备司令,但却是一个没有嫡系部队的“空壳司令”。或许有人会产生疑惑,既然傅作义信任陈长捷领兵驻守天津,却又为何不以嫡系部队安排津、塘一带布防呢?这便是傅作义能被冠以“华北王”之称的一个有力说服因素,及军事与政治兼具的双重战略。

众所周知,平津战役开始前,傅作义的军事战略呈“一字长蛇阵”布局开来:蛇头位于天津、塘沽一带,蛇尾位于张家口,中间的北平则是蛇身七寸之处的“心脏”位置。在兵力配备方面,将嫡系主力集结于张家口和北平间区域,而将中央军推向天津防守位置。一来一旦解放军发起攻击,津塘一线势必成为前沿阵地,以战斗力不俗的中央军担当冲锋陷阵的“炮灰”无疑是保存自身嫡系力量的最佳选择;另一方面,中央军的三个军放在距离塘沽较近的天津一带,即便对南撤命令“耿耿于怀”的老蒋下达最后通牒,自己将三个中央军部队先行撤出也未尝不是恰到好处的应对策略。

当然,身处中央军指挥系统的陈长捷也必将在军事指挥上受到牵制影响,更不要谈控制队伍以争取和平起义了,莫说是傅作义那句“坚定守住就有办法”的模棱两可指令让他下定与城池共存亡的决心,即便摆在自己面前有充裕时间准备突围,怕是也很难控制几个中央军将领协同一致,或许在人民解放军发起进攻的那一刻,陈长捷早已有了最清醒的结局认知了。

1949年1月14日上午10时,对战与和动摇不定的傅作义随着总攻天津的炮火声瞬间如醍醐灌顶般清醒过来,仅仅过了29个小时,自己曾视为“棋子”和“筹码”的天津便获得解放。而此时的他也意识到形势紧迫,自己若再迟疑不决,和平起义的机会将不复存在。

1月21日上午,在做好所部国民党中央军“善后”工作的同时,象征和平统一的《关于和平解决北平问题的协议》呼之欲出,北平这座古老的都城得以完整保存并获得新生。

至于兵败被俘,而后转入功德林战犯管理所的陈长捷,与促成北平解放以及日后绥远和平起义的傅作义自然不可同日而语,这也就不免让身为“阶下囚”的陈长捷牢骚满腹,对傅作义私心作祟下的不顾旧情乃至背信弃义的行为嗤之以鼻,在他而言,尽管傅作义大节无亏,但小节却有愧。

但话又说回来了,陈长捷兵败被俘固然是在傅作义首鼠两端态度下的坚守命令所致,亦是东北野战军战术指挥得当使然,而身为警备司令的他就真的没有一丝责任吗?

答案自然是否定的。从陈长捷出任天津警备司令的那一刻起,他就应该清楚自己所指挥的部队是怎样的成分,即将在战场上对峙的东北野战军又将作出何种态势,本着这种知己知彼的态度,自己或许会在配合解放军策划起义或是战时放下武器投诚上有所作为,至少不至沦为功德林的阶下囚。

只不过,他错就错在受这种自以为值得信赖的“江湖义气”观念的感情驱使下,既缺乏对时局的主观判断和作为,又不能克服自己因“知遇之恩”带来提拔机会时的坚定服从意识,最终让自己因主观上的愚氓而沦落败局。

作为挚友和上级的傅作义,也确在陈长捷接受改造的10年间里对其家眷给予接济照顾,并为争取陈长捷早日实现特赦尽了最大努力。

1959年12月4日,陈长捷与杜聿明、王耀武等人一道接受特赦通知,重获新生,而他与傅作义之间也在相互释怀中造就了“相逢一笑泯恩仇”的佳话。

如今,再度回望平津战役期间陈长捷与傅作义的那段宝贵的交集,除了感叹于彼此建立的信任和情义外,更为直观的感受是:在浩浩汤汤的革命历史大潮面前,“识时务者为俊杰”的行动应当趁早。