在清朝,无论是官员还是吏员,都属于是由朝廷选拔出来的个人任职,没有世袭特性。然而,翰林院中却有一个独特的例外差事“走馆”,这个职务从明末至清末,一直由陈氏家族世袭。

清代文人张宝璇在《朝野琐记》中记载:是故农亩有丰凶,商贾有利钝,即六部书办专长舞弊,亦有得失盛衰成败,且不能一家世继。惟翰林院馆人,传业数百年,有继而无绝,有利而无害。居垄断之实,而无犯法之愆。攘夺克剥,人亦不恶之。

由此可见,走馆的世袭现象在当时是十分特殊的现象。顺治元年(1644年),清朝定都北京,承袭明朝制度设立翰林院,负责论撰文史之事。

据《大清会典》记载,翰林院的职官名额包括:掌院学士满、汉各一人;侍读学士、侍讲学士、侍读、侍讲,满二人、汉三人;修撰、编修、检讨无定额;以下还有待诏满汉各二人,笔贴式满四十人、汉军四人,典簿满、汉各一人,孔目满汉各一人,五经博士二十七人,堂供事四人,供事十四人,额定总数为一百一十九人。

但会典中却没有 “走馆” 一职的记载,显然,走馆这种官职未被记入会典 ,属于制度夹缝中的特殊存在。

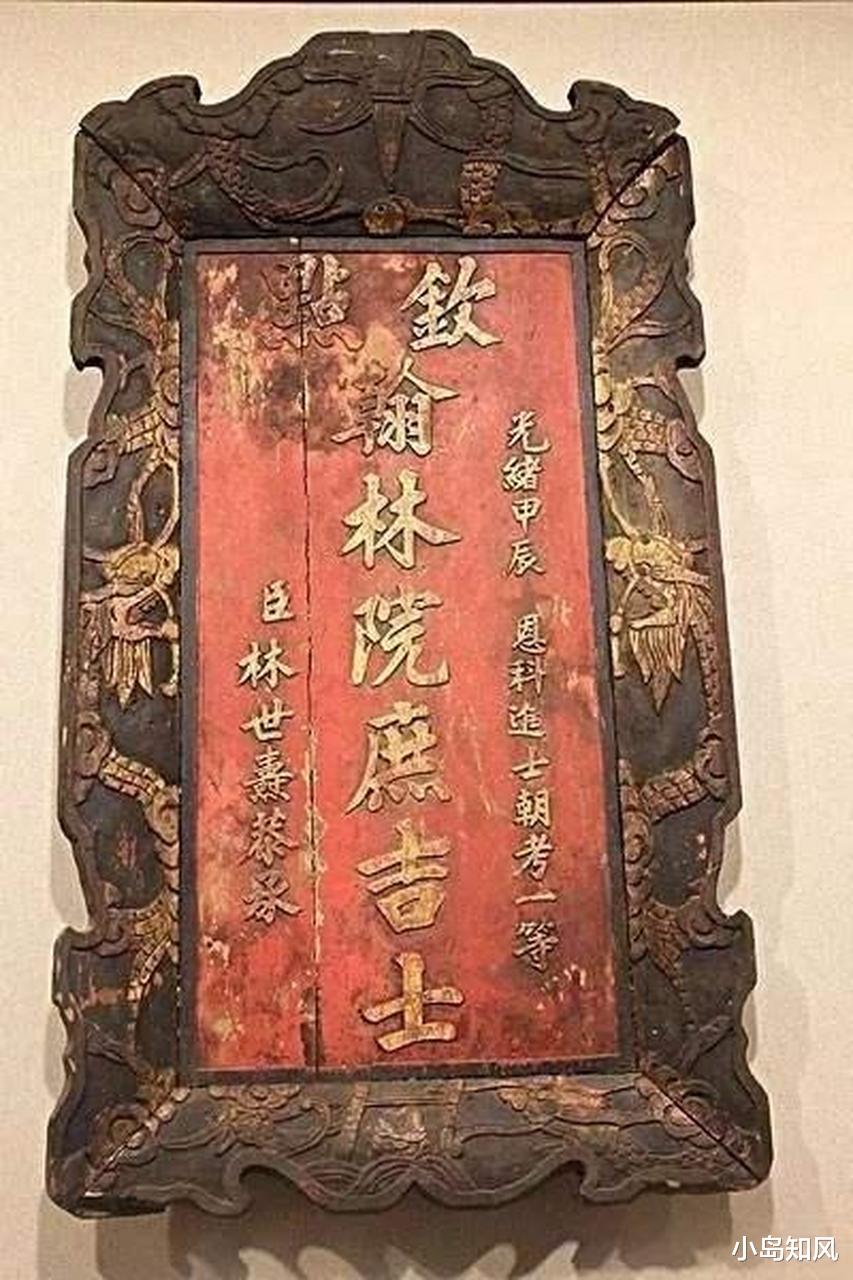

顺治三年(1646年),清朝举行了第一次会试,朝考后有五十多人被选为庶吉士进入翰林院深造。按照明代惯例,庶吉士入馆要举行重大仪式,且有专门人员为庶吉士敬送钦定翰林院仪注,而这项工作本应由走馆负责。

然而,刚入关后的清朝翰林院中并没有设置走馆一职,时任翰林院掌院学士的范文程匆忙找来崇祯年间的走馆陈广明,让他入翰林院担任走馆来负责这项工作。

走馆虽无品级,却又和六部书吏不同,不属于吏役,更像是庶吉士的保姆。其职责主要是给庶吉士分发教材、考卷,负责生活方面的事务,每月仅领三两俸禄。

陈广明在翰林院中工作勤勉,各方面口碑颇佳。他退休后,翰林院掌院学士便推荐其子继续担任走馆。从此,走馆一职便由陈氏家族世袭,从一个临时补缺的 “临时工” 岗位,逐渐成为陈氏家族世代相传的世袭领地,开启了一段独特的家族传承史。

其实按照法定收入来说,走馆的收入并不高,一年仅有36两俸银,在京师这样物价高昂的地方,这点收入显然不足以维持生计 ,所以走馆便得有灰色收入。翰林院本是清水衙门,没什么油水可捞,于是走馆便将目标对准了庶吉士。

庶吉士作为科举考试中的佼佼者,是天之骄子,较一般的进士更具优越感。走馆正是摸准了庶吉士的这种虚荣心,当他们第一次踏入翰林院时,走馆便会上前奉承,夸赞他们是人中龙凤,随后以 “求赏赐一月公费” 为由,向庶吉士索要钱财。

庶吉士们初入翰林院,本就心情大好,又觉得这点银子不算什么,便都很乐意做个顺水人情。就这一笔收入,走馆就能得到二三百两之多。若一届庶吉士有50-70人,以人均四两计算,走馆单这一项收益就能达到200-280两。

到了第二个月,走馆便开始售卖《历科进士题名录》《国朝馆选录》《翰詹编年》等书籍,这些都是庶吉士在学习和日后官场生涯中必备的工具书 。

走馆售卖这些书时,既可以让庶吉士付现银购买,也可以直接在他们的月费中扣除。走馆通过垄断这些工具书的销售,形成了一条稳定的灰色收入链。

除了上述手段,走馆还会从香烛、纸笔等日常开销项目中任意罗列名目,想尽办法把庶吉士每月四两的津贴扣光。从笔墨纸砚到香烛杂费,走馆能想出三十多种不同的名目来克扣费用,让庶吉士的津贴所剩无几。

陈氏家族作为世袭的走馆,深谙 “服务溢价” 之道。他们不仅仅满足于通过常规的克扣手段捞钱,还通过提供一系列定制化的服务,让庶吉士在享受服务的同时,心甘情愿地掏出更多钱财。

在学习方面,走馆会为庶吉士提供定制化的教材,这些教材往往是走馆根据多年的经验,结合翰林院的考试重点和官场需求编写而成,具有很高的实用性。此外,走馆还会为庶吉士代拟文稿,无论是日常的作业还是重要的考试文章,走馆都能提供专业的代笔服务,让庶吉士在学业上轻松不少。

在生活方面,走馆也无微不至。他们会根据庶吉士的个人口味和饮食习惯,为他们定制饮食,让庶吉士在翰林院也能品尝到家乡的味道。同时,走馆还会负责安排庶吉士的宴请活动,无论是与同僚的聚会还是与上级的应酬,走馆都能安排得妥妥当当,让庶吉士在社交场合中表现得更加得体。

这些增值服务看似是为庶吉士着想,实际上是走馆巧妙的敛财手段。庶吉士们在享受这些服务的过程中,不知不觉就接受了 “付费服务”的模式。而走馆则通过将剥削包装成服务的方式,让自己的灰色收入获得了一定的道德合法性,这种精致的剥削美学,让庶吉士们即使被剥削,也难以产生反感。

走馆能在翰林院世袭数百年,离不开其独特的生存智慧,他们巧妙地利用了制度漏洞、情感投资和形象管理这三重保护伞,在复杂的官场环境中站稳脚跟。

从制度层面来看,走馆未被《会典》收录,这一特殊身份使其游离于吏部的监管体系之外。吏部作为掌管官员任免、考核、升降等事务的重要部门,对其他官职有着严格的管理和监督,但走馆却因为不在会典的记载范围内,得以避开吏部的直接管控。

这就好比在一个严密的监管网络中,走馆找到了一个漏洞,从而获得了更大的自由空间,能够在一定程度上按照自己的方式行事 ,不必像其他官员那样时刻担心因违反吏部规定而受到惩处。

除了制度漏洞,走馆还十分注重情感投资。散馆宴是走馆与庶吉士之间建立和巩固关系的重要契机,他们必选顶级饭店,为庶吉士们举办一场场奢华的宴会。在这些宴会上,走馆不仅提供精美的食物和周到的服务,还会与庶吉士们畅所欲言,表达自己的不舍之情,并希望他们日后多多照顾。

这种情感上的交流和投资,让庶吉士们感受到走馆的诚意和尊重,从而在心中对走馆留下了良好的印象。

而且,这种情感投资不仅仅局限于一届庶吉士,而是跨越代际,形成了一种长期的人情网络。随着时间的推移,越来越多的庶吉士在走馆的情感攻势下,与走馆建立了深厚的关系,这些关系在日后的官场生涯中,为走馆提供了诸多便利。

在形象管理方面,走馆坚持布衣布鞋的简朴家风,与六部书吏的奢靡形成鲜明对比。在当时的社会环境下,六部书吏往往以奢华的生活方式示人,他们贪图享受,追求物质上的满足,这种奢靡的形象引起了许多人的反感。

而走馆则不同,他们虽然年收入不低,但依然保持着简朴的生活作风,平日里做人做事也非常低调。这种简朴和低调的形象,让走馆在人们眼中显得更加踏实可靠,也更容易赢得他人的尊重和信任。他们就像一股清流,在腐败奢靡的官场风气中独树一帜,使得人们对他们的行为和品德产生了认可,即使知道他们有捞钱的行为,也因为其良好的形象而选择宽容和接受。

对于官僚体系而言,走馆扮演着一种特殊的“润滑剂”角色。虽然走馆本身并无正式的权力地位,但他们却能够在官僚体系的日常运转中,发挥出不可或缺的作用。他们熟悉翰林院的各种规章制度和办事流程,能够为官僚们提供各种便利,使得官僚体系的运行更加顺畅。

例如,在庶吉士的考核和晋升过程中,走馆可以通过提供相关的信息和服务,帮助官僚们更好地完成工作,从而维护官僚体系的稳定。

从庶吉士群体的角度来看,走馆则是他们在翰林院学习和生活的重要支撑。庶吉士们大多是刚刚通过科举考试的年轻才俊,他们对翰林院的环境和规则还不太熟悉。走馆凭借着自己的经验和资源,为庶吉士们提供了各种专业的服务,帮助他们尽快适应翰林院的生活,提升自己的学识和能力。

例如,走馆可以为庶吉士们提供学习资料、安排学习场所,还可以在他们遇到困难时,给予帮助和建议。

在科举文化的大背景下,走馆现象也揭示了一种深刻的悖论。庶吉士作为 “天子门生”,本应是科举制度的受益者,是国家未来的栋梁之才。

然而,他们在翰林院的学习生活中,却不得不接受走馆的剥削。这种被剥削的经历,无疑是对科举文化中 “公平、公正” 理念的一种冲击。

但另一方面,这种被剥削的经历,也在一定程度上成为了庶吉士们学习如何在体制内生存的宝贵经验。

他们在与走馆的周旋中,逐渐学会了如何应对各种复杂的人际关系和利益博弈,明白了在体制内生存需要遵守的规则和潜规则。这种从 “被剥削者” 到 “剥削者” 的身份转换,虽然看似矛盾,但却恰恰完成了科举精英的社会化过程。

就像一些庶吉士们在经历了走馆的剥削后,可能会更加深刻地理解官场的黑暗和现实,从而在日后的为官生涯中,更加谨慎地行事。他们也可能会学会如何利用自己的权力和资源,来为自己谋取利益,这虽然违背了科举文化的初衷,但却是在当时的社会环境下,不得不做出的选择。

陈氏家族创造的“寄生-共生"模式,揭示了传统社会中非正式制度的运行逻辑。其成功不仅在于捞钱技巧,更在于构建了多方共赢的生态系统。

从顺治到宣统,陈氏家族走馆历经十代人,见证了科举制度的兴衰。而陈氏家族的生存之道可以说明在传统中国,合法与非法、道德与利益的边界往往模糊不清。真正的生存智慧,在于找到那个让所有人都满意的平衡点。