慈禧一生杀过很多的人,这点相信是不需要质疑的,但能让慈禧杀人后还后悔的 ,笔者相信应该十分少有。

但尽管少有,并不代表着慈禧从来就没有在杀人这件"小事"上后悔过,比如在杀沈荩这件事上。

沈荩是谁?

记者,一个敢爆冒着生命危险爆料的记者,不出意外的话沈荩也应该是中国第一个因爆料而遭到杀害的记者,

1903年,慈禧在干掉沈荩后,就在和各国大使馆的公使夫人的交流会上表示:"株连良善,致离人心。"

嗯,反正别管慈禧是不是真的在杀沈荩这件事上感到后悔,反正她是表了后悔这个态了。

沈荩到底是谁?竟然能让当时坐拥整个大清权利的慈禧感到后悔?

下面冷局要聊的,就是清末时期著名的记者兼革命家——沈荩的一生。

Ⅰ:两个身份的沈荩沈荩出生于1872年的湖南长沙,他的身上有两个身份。

一是革命党,二是记者。

但真正让慈禧对沈荩痛下下手的,还是因为他身上的记者身份。

1898年,百日维新失败后,沈荩对这个国家感到无比失望,于是和同乡唐才常奔赴日本留学。留日两年后,沈荩与唐才常返回上海,在留日两年的经历中他认为腐朽的清王朝已经不可挽救,也从此放弃了从前对清王朝的"改良"想法,并同时成立了革命组织"正气会"。

唐才常

但好景不长,在沈荩与唐才常谋划武装起义的时候,由于叛徒走漏了风声,起义军被当时的湖南总督给带兵一锅端了不说,连唐才常也被当众处死。

但沈荩仍然没有放弃武装起义的愿景,同年8月末他再次发动起义,但由于寡不敌众再次败走。

尽管两次谋划起义都失败了,但沈荩无疑是幸运的,最起码比起被吊死在武昌汉阳门城门上的唐才常,他不仅依旧活着甚至连身份都没有被暴露。

两次失败后,沈荩选择了躲进北京城中,并且依靠着在日本的两年留学经历找了一份记者的工作。

但沈荩大概不会想到的是,几次革命失败后都成功保命的他,却在记者这份看似不起眼的工作上丢掉了小命。

Ⅱ:革命失败后,意外成为记者1902年的北京,依旧在八国联军的实质控制下。

八国联军控制下的北京城

而沈荩会外语,又依靠着一手不错的口才让他谋得了由日本人开设的《天津日日新报》的记者工作。

有了记者的身份,沈荩开始在北京的外国人圈子中混得如鱼得水,甚至还成立了一个沈荩和外国记者的小圈子。

而当时的满清贵族看沈荩在外国人的圈子里吃得开,也就开始和他攀关系。

外有各种外国报刊的记者朋友,内又有攀关系的满清贵族,这个时候的沈荩绝对算得上北京城内的社交新贵,不管是消息还是钱财都比普通的人多上不少。

本来嘛,沈荩可以以一个社交达人的身份继续在北京混日子的,不管是革命派还是保守贵族都对他不错,不管北京城的局势怎么变都烧不到他的身上,这小日子看着好像挺不错对吧?

沈荩,这是他唯一留下来的照片

但沈荩却不愿这样过完一辈子,特别是他从一个满清贵族的嘴里打听到一个消息后。

他觉得,作为一个爱国者这个必要,也有这个义务将这个消息公布给所有的民众,尽管这可能会让自己有着被杀头的风险。

Ⅲ:卖国割地契约在公布这个消息前,沈荩大概也能猜到满清政府会如何对待自己吧,毕竟这个消息的牵扯实在太重大了,他一公布出去绝对是十死无生的。

这到底是什么消息呢?

答案是1896年沙俄和清朝签订的《中俄密约》。

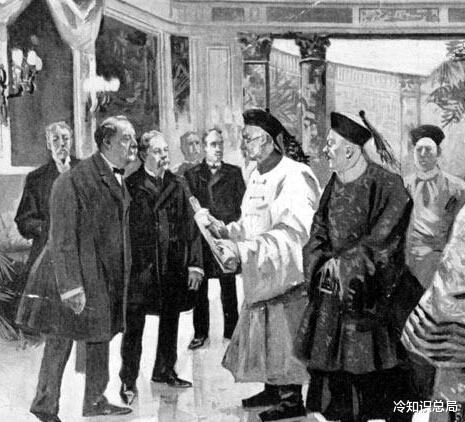

《中俄密约》签订时的照片

尽管在1903年这个时间点中,《中俄密约》已经签订了足足七年有余了,但由于其中的"卖国"性质清政府一直没敢对外公布,也就是说这个时间点的条约依旧属于绝密性质的。

简述《中俄密约》的几条内容:中日开战时,中国所有港口需向沙俄帝国开放;允许沙俄帝国在东北地区建立中东铁路,并且清政府无权干涉这条铁路的运营情况……

中东铁路,当时由沙俄直通东三省

对于一个爱国者来说,《中俄密约》无疑是一个彻头彻尾的卖国条约,而对于沈荩来说这是不可饶恕的。

而到了1903年,沙俄帝国不仅拒绝履行此前两国签署的《交收东三省条约》中的撤兵条款,还提出了新的要求:沙俄享有东三省以及蒙古地区的路证权以及其它的相关领土主权……

这相当于沙俄打算直接侵吞中国的东三省以及蒙古地区,还是永久性的那种。

沈荩在那个满清贵族嘴里得到的消息自然不仅是此前的《中俄密约》,更有清政府打算妥协答应沙俄新要求的消息。

革命没搞成的沈荩,打算将这个消息捅出去,让国内的革命党给清政府施加压力以让其拒签条约,这就是沈荩的选择。

Ⅳ:成功阻止清政府签订卖国条约依靠着自己在北京城的人脉,沈荩以贿赂的方式拿到了沙俄和清政府新版的《中俄密约》的拟稿,并且将这份决定着东三省以及蒙古地区命运的拟稿寄给了天津的《新闻西报》。

在《新闻西报》刊登了这则拟稿后,得到了当时的众多报刊的转载,这更是极大地激怒了当时势力已经不算小的众多革命党。

在革命党的施压以及众多的舆论压力下,清政府最终拒绝在这份新版的《中俄密约》上签字。

沈荩成功阻止了这份清政府的割地条款,但这件事情带来的影响并没有因此结束。

Ⅴ:被捕与死亡1903年7月19日晚上,沈荩在自己的公寓中被警察逮捕。

原因就不多说了,无非不就是沈荩的行为让老佛爷丢脸了,又因为小人举报沈荩此前闹革命的那点事也被捅了出来,这就恰好给了清政府发难的借口。

沈荩也知道自己难逃一死,也大方或者说骄傲的将从前闹革命还有泄露《中俄密约》的全部细节给说了出来。

虽然说沈荩知道自己难逃一死,但他想的是自己那么痛快的交代了,清政府终归会给自己个痛快吧?

结果呢,老佛爷表示你想多了。

沈荩是在7月份被抓的,按照清政府自己的破规定就是"夏月"不执行死刑,另一方面呢就是光绪生日,也得停下许多刑罚。

但老佛爷不开心了啊,你沈荩不让我卖国割地就算了,以前有闹革命的前科,这完全就是个刺卡在喉咙里。

最后怎么办呢?

下面的人给慈禧的答案是杖毙,还得立刻执行,刑部为了讨好老佛爷开心,还特地搞了块大木板。

这玩意呢打人不仅疼还很难一下子将人给打死。

根据当时《大公报》上刊登的信息,沈荩被这大木板给打了两百多下,血肉分裂、骨已如粉却就是不死。

最后还是沈荩自己开口,让行刑者让其用绳索勒死自己才得以解脱。

沈荩死了,被残暴的老佛爷给弄死的,这年他才31岁。

Ⅵ:慈禧老佛爷"后悔"了老佛爷开心了,毕竟沈荩这块喉中鱼刺终于被他弄死了。

本来老佛爷也以为这事就这样完了,但实际呢后续远超出了老佛爷的想象。

因为啥?沈荩是个记者,他是因为爆了清政府的黑料才死的。

即使是当时的世界各国,也大概有了新闻自由的概念,简单说就是不管记者爆了啥大料,但人身安全还是得有保障的,这是当时世界各国新闻界的一个共识。

而沈荩这人呢,不仅是个记者,他之前还和其它外国记者混得不错。

不管是兔死狐悲,又或者为朋友的冤死发泄一下恶气,反正慈禧的行为是惹众怒了。

最早为沈荩发声的是《大公报》,由其报道的沈荩冤死的新闻引起了当时新闻界的巨大震动。

然后《国民日日报》也发表了一篇名为《沈荩死刑之暗味》,上面写道:"生命之至贱者未有如中国人者也。"

然后又是《法国新闻报》:"沈荩之死,西人闻之皆胆寒。"

当时香港的《中国日报》:"沈君之死,鬼神为之号泣,志士为之饮血,各国公使为之震动,中西报纸为之传扬。是君虽死之日,犹生之年。"

甚至沈荩的死,还登上了当时的英国《泰晤士报》。

《泰晤士报》当时的影响力几乎是随着大英帝国的殖民地一样,遍布全球。

其文章中将慈禧称为“一个恶毒的老妇人”,甚至还鼓吹日本应该遏制沙俄帝国的扩张。

众多外国报纸的报道,让老佛爷感到颇为惊讶,在她眼中自己无非不就是捏死了一个小记者而已。

最后甚至迫于舆论的压力,慈禧召集了这一大帮的外国记者,然后公开表示对沈荩的死感到后悔,才大概完结了此事。

虽然说是鳄鱼的眼泪,但能让慈禧杀人感到后悔的,沈荩大概也是所数不多的那几个人了。

沈荩死了,但其身上的那种无畏的记者精神在新闻界中却从未断绝。

而也正是沈荩的贡献,才成功阻止了1903年了清政府不要脸的割让东三省以及蒙古等多块土地。

不管如何沈荩这个名字都值得我们铭记!