【《——【·前言·】——》】

朱元璋,那可是明朝的首任皇帝,他曾动过灭掉日本的心思,打算借此来扩大大明的版图。可这时候,刘伯温却使劲摇头,表示反对,成功让朱元璋打消了这个念头。

这背后究竟蕴含着怎样的深意呢?刘伯温的理由不光让朱元璋打消了念头,而且至今都令人琢磨不透。也许你会觉得,这不过是个普通的军事决定,然而实际状况要比看上去复杂得多。

刘伯温的眼光是否真比朱元璋更为长远呢?那他对这场战事又是作何看法的呢?

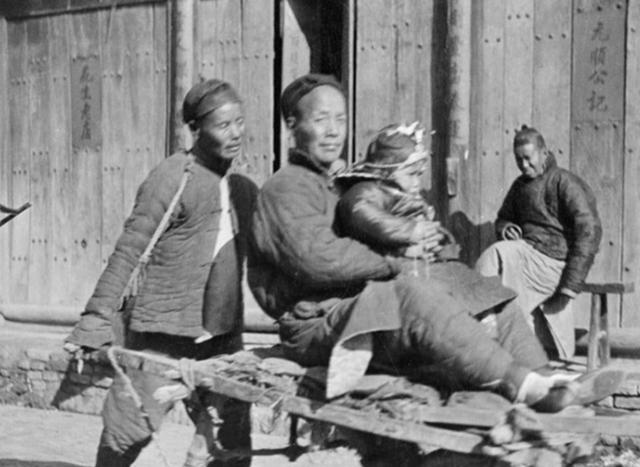

在洪武年间的东南沿海一带,战事频繁。倭寇张狂横行,老百姓的日子过得极为艰难。这帮从日本来的海盗,就像嗅到了血腥味的鲨鱼一般,对着大明的沿海区域发起了一轮接着一轮的抢掠。

朱元璋瞧着自己的百姓被肆意欺凌,这位从乞丐一路登上皇位的天子,骨子里生来就有着对百姓苦难的怜悯之心。他实在是无法再容忍下去了,打定主意要给这个不听话的小国家一点颜色瞧瞧。

在浙江、福建那些地方,渔民们整日整夜都没法安心,往昔热闹的渔村如今变得冷冷清清,遭受着严重的破坏。只要到了夜晚,沿海的老百姓就赶紧躲进深山里头,就怕自己成了倭寇刀下的冤死鬼。

好些村庄都遭了殃,甚至被抢得啥都不剩,房子也都破败不堪,只剩些断墙残壁。年轻的人被强行抓走,给卖出去当奴隶了,只留下那些年老的、体弱的、妇女和小孩,在那一片废墟里悲痛地哭喊着。

朱元璋收到的那些奏章里,每一个字都浸透着血泪般的控诉。他特地去了几个受灾严重的地方走访,发现曾经热闹非凡的海港已然变得毫无生气,那断壁残垣之中,满是百姓的悲叹之声。

这事儿一下让他回想起年少时的艰难处境,他心里的火气是越来越大。与此同时,沿海各个地方的官员都接连上书,恳请朝廷派兵去惩处那些倭寇。

特别是那些地方官员,他们实实在在地看到了百姓所遭受的困苦,其中有的甚至在抗击倭寇的过程中受伤。这些声音如同一股强大的洪流,持续地撞击着朱元璋的内心防线。

使者竟遭杀害,皇帝为此大发雷霆

朱元璋对外交那可是很有一套,他没着急动武,而是先派了使者去,让日本向明朝进贡并俯首称臣,同时要他们阻止倭寇来骚扰,这就是他亮出的第一个招数。

哪晓得日本不但坚决不接纳,还把明朝的使者给杀了。朱元璋又派了使者过去,没想到最后仍是使者被杀掉了。

这对于一个才刚建立起来的帝国而言,那简直就是毫不掩饰的挑衅啊!朱元璋气得不行,下定决心要出兵去征讨这个狂妄自大的小国家。

头一批使者是杨载带队的,带了好多贵重的礼品,想着借助外交的办法来解决矛盾。哪承想,这使团刚到对马岛,就出事儿了。

日方那可是相当过分,不光把贡品给抢走了,还把使者团队的人都给杀了,好在有一个仆从侥幸逃脱,把这一悲惨的消息给带了回来。

朱元璋得知消息后,强压着心头的怒火,接着又派出了第二批使者,这一次是由张天佑领着队伍。这回的使团还带着朱元璋亲手写的信件,信里表明了想要和平相处的真心实意。

谁能想到,第二批使者的遭遇比第一批还惨,他们连岸都没上得了,直接在海面上就遭到了日方战船的围攻,结果一个没剩,全部覆灭了。

这帮忠心不二的使者,怀揣着朝廷的真心,漂洋过海而去,怎料竟遭此结局。这一下,朝廷里可炸了锅,文臣武将们个个义愤填膺,纷纷请命,誓要为已逝的同仁讨回公道。

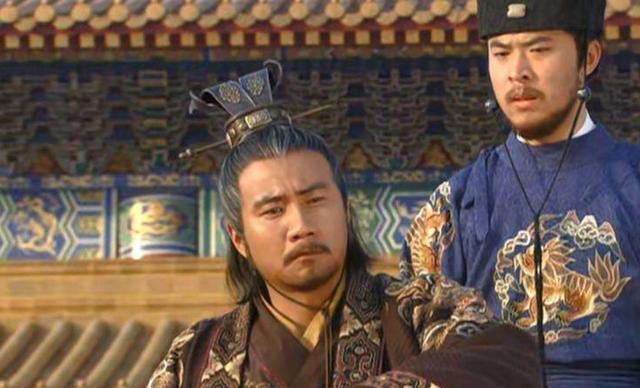

朱元璋虽说性子暴躁,可也不是不晓得权衡得失。在朝堂之上,他提及要灭掉日本之时,一个身形清瘦之人挺身而出。此人为刘伯温,一位凭借智慧来调和帝王怒气的谋士。

他清楚当下出兵存在不少问题:明朝刚刚建立,基础还不牢固;百姓才从战火里稍微松了口气;元朝的残余势力正伺机而动;在海上打仗危险系数很高。这一番看法,每一句都说到了关键之处。

当刘伯温挺身而出的时候,朝堂之上一片寂静。这位足智多谋的人不慌不忙地说出了一连串发人深省的话:他仔细剖析了明朝当下的军粮储备情况,表明就算把全国的力量都用上,也仅仅能够维持半年的海上作战。

尤为关键的是,他向朱元璋示警,北方的蒙古势力有了不安分的迹象,要是大军的主力往东征讨,后方没准会出乱子。

刘伯温专门绘制出一张十分详尽的气象图,这张图呈现了东海常年的风向状况以及台风频繁出现的时期,借此来证实海上打仗存在着极大的风险。

他特意让人把历代征伐日本的史料都给搜集了来,将那些失败的教训逐个进行了罗列。这一系列准备得极为充分的论据,使得朱元璋只得再次对这个决定加以思索。

在朝堂之上,各方势力展开了一场激烈的较量。这里是权力的舞台,众人在此明争暗斗。大臣们各怀心思,为了自己的利益和目标,不断地谋划和算计。他们在言辞之间暗藏玄机,每一句话都可能影响到局势的发展。在这看似平静的朝堂之下,实则暗潮涌动,一场关乎国家命运的博弈正在悄然展开。

这场君臣间的较量,要比料想的更为激烈。朱元璋一意孤行,觉得非得给日本点儿颜色瞧瞧。刘伯温呢,则把元朝两次征讨日本却以失败告终的事儿当作例子,告诫皇帝可别再走老路了。

他牢牢地把握住了朱元璋最为关切的民生之事,点明百姓生活艰难,实在难以承受再次征战之苦。在这场角逐中,最终是有智慧的人获得了胜利。

在这场长达整整七天的朝会上,双方的争辩变得越发激烈起来。以右丞相胡惟庸带头的支持出兵的那一方,把日本的各类罪行一一罗列出来,着重表明国家的威严是绝对不能被挑衅的。

刘伯温领来了一群沿海的百姓,让他们以自身经历来讲述战争给平常人造成的灾祸。当一位全家都没了的老妇在宫殿前下跪并放声大哭时,朱元璋的心显然开始动摇了。

刘伯温瞅准了这个时机,道出了一个崭新的看法:与其把大量的钱财用在征讨日本上,倒不如拿这些钱去构筑沿海的防御设施,壮大水师的实力。

这样一种将被动转化为主动的提议,既维护了国家的尊严,又防止了没必要的人员伤亡情况出现。

朱元璋听取了刘伯温的意见,打消了征伐日本的念头。随后,他把精力放到了强化海防上,着力严厉地打击倭寇的侵扰。

这一决定,不但使大明躲开了一场漫长的战争,还替百姓谋取到了调养休息的契机。

朱元璋直接把日本列为“不征之国”,给后世子孙明确了方向。由此,明朝的海防政策得以确定,在挺长的一段时期里,成功地阻挡了倭寇的侵犯。

朱元璋这一决定很快就被落实了。他吩咐在沿海区域修筑了一连串牢固的城防设施,还组建起了专门的水军队伍。

这些水师和传统陆军不一样,他们对水性极为精通,对海况也了如指掌,在繁杂的海洋环境里照样能够打仗。朱元璋更是特地创建了“XX”,专门用来搞沿海防御设施的建造与维护工作。(注:因原文中未提及“XX”具体是什么,所以此处用“XX”代替)

他吩咐人在各个关键的港口搭建了瞭望台,构建出了一套完备的警报体系。要是察觉到倭寇的行迹,各地能够凭借烟火信号迅速传递消息。

这些举措很快就发挥了作用,倭寇前来侵扰的次数显著降低。老百姓们再度在海边安家,渔村也再度焕发出往昔的活力。

朱元璋做出的这个决定,不但让无数百姓的性命得以保全,而且给明朝的海防体系筑牢了根基。

【《——【·结语·】——》】

朱元璋与刘伯温的这一番较量,表面上看是针对一场战争的决定,实际上却反映出一个朝代初建时的各类思索。

治理国家的办法,不能凭着意气冲动行事,得做到洞察一切。当年所做的决定究竟对不对呢?这个问题恐怕永远都不会有一个固定的标准答案。