对于现实社会问题的折射中国大陆的警匪电影,通常并不只是简单地讲述一个故事,而是希望通过这个故事去折射或者说反映出一定的社会现实。

所以创作者在电影中所构建的社会空间常常与现实生活有着亲密的关系,并运用空间本身特有的象征意义构成影片叙事。

其中所涉及到的弃民、漫游者以及看客则共同构成了大陆警匪电影社会空间视野下“底层视角”的载体。

不是把底层人作为一种差异状态来理解,从而开始我对底层人的研究,而是在这里打造一个可能的基础,以便不让底层人把底层状态作为正常状态来接受”。

在社会空间中,创作者的眼光已不再仅局限于警察与匪徒的激烈斗争,而是逐渐注意到了被繁华都市所遮蔽的、在社会大环境下身不由己的普通人身上。

社会空间中对于底层人所生活的环境的描述则显得更为鲜活,而创作者通过描述身处底层空间之人与他人的非正常状态,去表达现有社会中存在着的空间隔绝问题,以及生活于其中的人所感受到的失衡感,进而对现实生活中出现的某些问题进行了观照。

在电影《“大”人物》中遭遇强拆的居民们无处申诉,画在墙上大大的“拆”字,和散落满地的拆迁宣传单昭告着他们最后的命运,夜晚突如其来的拆迁队将整条街道夷为平地。

伴随着漫天烟尘和火光的是居民们无助的啼哭与呐喊,他们的请求所换来的却是暴力的殴打,就在这一片混乱之中,他们最后的庇护所轰然倒塌。

陈永强作为拆迁事件的直接受害者,为了维护自己的合法利益不得不进入到上层权力之中,但最终换来的却是身体与精神上的双重受辱。

虽然影片中的拆迁过程由于艺术的加工以及创作者的有意为之,变得令人格外触目惊心,但创作者在影片中对这一场景的刻画,其实也将城市拆迁这一问题与现实生活做了对照。

经济的飞速发展所带来的必然是城市的迅速扩张,但若不能将城市的建设与普通群众的利益相结合,其所带来的必然是更多如同陈永强一样的悲剧。

而创作者也通过对这一空间的建构传达了他个人对这一问题的态度:个人的利益绝不能凌驾于群众的利益之上,而警察就是群众利益最为忠实的捍卫者。

虽然电影中出现的类似的场景空间仅有这一次,但却直接引导着整部电影的价值表达,成为了反映社会现实最直接的窗口。

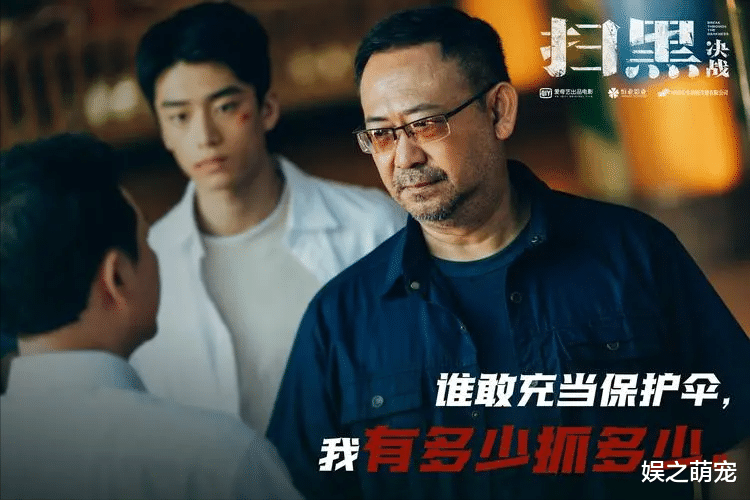

这种对于社会现实的反映在《扫黑·决战》中则表现得更为明显,其“聚焦于当下的社会现实,同步于正在发生着的、与黑恶势力及其保护伞尖锐而复杂的斗争”。

将暴力拆迁致人死亡、强迫女子卖淫、农民工讨薪、官商勾结、公职人员互相包庇甚至直接参与犯罪等等社会最黑暗面血淋淋地展现在观众面前。

在这里的底层居民更是有冤无处诉,作恶者逍遥法外,为善者却要遭受身体与心灵上的双重折磨,在极不平等的权力下所带来的也必然是极不平等的社会关系。

而如何将这种扭曲的现状恢复正常,将失序的秩序恢复正常,就成了创作者所主要关注的重心。

在经历过暴力征地致人死亡事件之后,魏河县政府召开了赵家村“6·26”事件通报大会。

坐在党徽前的县长曹志远大谈扫黑除恶,高喊父母官要一切为民,却在背地里操控着整个魏河县的权力网,为不法分子保驾护航,而创作者选择在这样的空间中表现人物,也不无对于黑暗官场的揭露,同时也借助强烈的空间对比塑造了一个阳奉阴违的“双面人”形象。

背景中硕大的党徽赤裸地讽刺了本应以为民做主为信念的政府部门,也提示了扫黑除恶行动的紧迫性与必要性,用银幕与现实进行了双重呼应。

同时也给予了观众以信心与希望,黑恶势力不会大行其道,正义终将胜利,不平等的世界也终将恢复平等。

同样,伴随着社会消费的愈加发达,社会财富分配的不平衡也就愈加显现了出来,社会财富集中在少数人的手中,阶级分化越来越明显也导致了社会空间的固化,女性在这样的社会空间中便显得愈加寸步难行。

警匪电影作为一种“硬汉”电影,对于男性的刻画显然要多过女性,而女性在其中所充当着的角色只不过是男性胜利后的战利品,或是亟待被拯救的柔弱者形象。

观众在其中看不到女性的成长、也看不到女性身上的力量,创作者以一种刻板的思维将女性牢牢禁锢在传统的社会空间之中,女性所要做的就是照顾男性、管理家庭,做一个贤妻良母。

在一定程度上其实也折射着整个社会大环境对于女性的束缚。但令人欣慰的是,在近年来的大陆警匪电影中如《除暴》、《“大”人物》等影片中,女性的力量开始凸显,她们可以脱离家庭,可以以男性一样的拯救者的姿态出现,而这也是社会大环境对女性改观的一种体现。

总之,大陆警匪电影中关于社会空间的塑造,正是对现实社会中不平等关系的艺术关照,通过刻画不同空间之间的隔绝关系,展现了在社会高速发展过程中那些被迫疏离于其外的群众,以及现代化发展带给城市的另一重弊病。