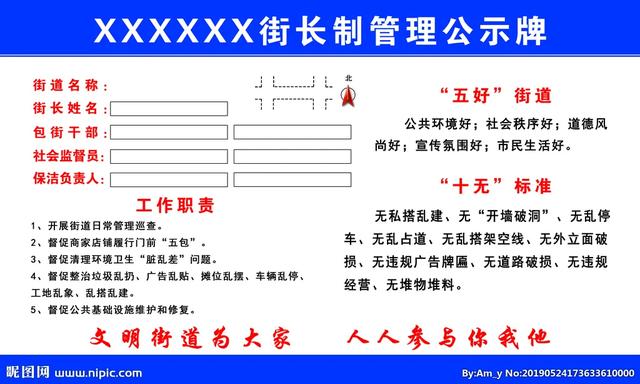

在中国大地上,"长"字头衔如雨后春笋般涌现。从河长、湖长到路长、林长,从街长、巷长到田长、园长,这些新设的"长"们遍布城乡各个角落,构成了一道独特的治理景观。这种以"长"命名的治理模式,表面上是对责任的明确划分,实则暴露出现代治理能力的严重不足。当每一个公共空间都需要一个"长"来负责时,我们不禁要问:这是精细化管理的创新,还是形式主义的泛滥?

一、"长"字泛滥:形式主义的现代演绎

一、"长"字泛滥:形式主义的现代演绎在传统治理体系中,"长"是对负责人的尊称,代表着权威与责任。但在当下,"长"已经演变为一种形式主义的符号。各地争相设立各种"长",将治理简化为挂牌子、设岗位、填表格。这种做法的实质是将复杂的公共治理简化为机械的岗位设置,用表面的"重视"掩盖实际工作的不足。

以河长制为例,虽然设立了各级河长,但水污染问题并未得到根本解决。许多河长只是挂名,真正巡河、治河的仍是基层工作人员。这种"长"的泛滥,实际上是对治理资源的浪费,也是对形式主义的纵容。

在基层治理中,各种"长"的设立往往沦为政绩工程。一些地方为了显示对某项工作的重视,不顾实际需要,随意增设"长"职位。这种做法不仅增加了行政成本,还造成了职责的重叠和混乱。

二、治理困境:为何需要如此多的"长"

二、治理困境:为何需要如此多的"长"现代公共治理面临着前所未有的复杂性。环境污染、城市管理、食品安全等问题交织,传统的部门分工已经难以应对。在这种情况下,设立各种"长"看似是对治理难题的回应,实则暴露出现有治理体系的不足。

部门之间的职责边界不清,导致推诿扯皮现象严重。设立"长"的初衷是为了明确责任,但过多的"长"反而加剧了职责的碎片化。每个"长"都只管自己的一亩三分地,缺乏整体协调,导致治理效果大打折扣。

治理能力的现代化不是靠增设岗位就能实现的。当前治理体系最大的问题是专业化程度不足,而非负责人不够多。各种"长"的设立,某种程度上是对专业化治理的回避。

三、超越形式:走向实质治理

三、超越形式:走向实质治理要实现真正的现代化治理,必须打破"长"的迷思。治理的关键在于建立科学的制度体系,培养专业化的治理队伍,而不是简单地增设负责人。我们需要的是能够解决实际问题的能力,而不是形式上的重视。

专业化治理要求我们建立科学的考核评价体系,注重实际治理效果,而不是表面的制度创新。要培养一支懂专业、会治理的人才队伍,提高治理的科学性和有效性。

建立长效机制,需要从制度层面解决治理难题。这包括明确部门职责、优化工作流程、加强监督问责等方面。只有建立起科学的制度体系,才能真正实现治理能力的现代化。

在这个追求治理现代化的时代,我们需要警惕形式主义的陷阱。各种"长"的设立,注重高大上的公示牌设立,如果不能带来实质性的治理改进,就只是一种新的形式主义。真正的现代化治理,应该建立在科学、专业、高效的基础之上,而不是靠增设"长"来实现。让我们超越"长"的迷思,向着实质治理的目标迈进。

(图源网络,侵删)