在清代地方官制体系中,“厅”作为一种独具特色的行政单位存在。就行政级别而言,直隶厅与直隶州处于同等层级,散厅则与散州、县的行政级别相当。然而,由此衍生出一个值得深思的问题:鉴于厅与州县在行政级别上已然平行,为何不径行设置州县,反而另设“厅”这一行政单位?

然而,若欲明晰“厅”之性质,进而达成对其透彻理解,并非难事。御史基于相关文献资料,将为诸公详尽阐述“厅”的创设过程,以及“厅”与州县之间存在的差异。

【先来说厅的建立】

在明清时代的行政架构中,于各省下辖的府级行政单位,设知府为正印官员,执掌府中全面事务。同时,于知府之下,配置同知与通判两类佐贰官。通常而言,同知与通判主要分管特定领域的政务,诸如钱粮管理、刑名断案、地方治安维护以及缉捕盗贼等事务,各有专司,以协同知府完成府级行政运作。

在清代,同知与通判设有专属办公衙署,该衙署被称作“厅”,全称“办公厅” 。由此可见,“厅”乃是清代特定衙署之名,而任职其中的同知与通判,则被统称为“厅官”。

自康熙中期以降,国家渐入承平之境。在此阶段,国内社会局势趋于稳定,全国人口数量呈持续攀升之势,各省钱粮赋税亦随之稳步增长。与之相伴的是,因人口与赋税增长等因素影响,各省原有的州县规模亦不断扩张。

针对此情形,诸多督抚建言,主张于既有州县架构之上进行分割,析置出新的州县。然而,吏部秉持坚决反对的态度,其依据在于新设州县势必扩充人员编制,进而对国家财政造成沉重负担。在康熙统治的整个时期,各省州县拆分的提议始终未能付诸实践。

清雍正二年,山西巡抚诺岷向朝廷建言,提议增设若干直隶州,并由直隶州知州负责清查其所辖各县的钱粮收支情况。此奏议经户部与吏部研讨后,得到雍正帝首肯,遂获批准施行。

鉴于此情形,全国各省督抚相继予以仿效,直隶州制度遂于全国范围内广泛施行。在这一推广进程中,原本的散州逐渐丧失辖县之权。

雍正时期,于云贵等地区大规模推行改土归流政策,众多少数民族聚居之地遂改设为州县建制。与此同时,基于优化赋税征收之考量,对经济繁荣的苏州、松江、常州诸府中部分县域,实施析县举措,即将其一分为二。

实际上,雍正年间,诸多府县进行了行政区划调整,被析分为二。这一举措引发了一系列连锁反应,首当其冲的便是新设州县所产生的官缺数量急剧上升。这一变化与顺治、康熙年间始终推行的削减地方官员数量之政策背道而驰,政策走向发生逆转。不仅如此,官缺的增多还致使国家财政负担显著加重。

值得留意的是,州县的增设并非仅关乎知州、知县这类正印官员。从行政架构而言,与之紧密相关的佐贰官、首领官、杂职官,以及数目繁多的书吏、衙役等人员配置,亦需作出相应扩充。

乾隆时期,尽管各省份所属州县在数量上仍呈增长态势,然而,针对新增官职空缺的规模已实施相对有效的管控措施。此情形为“厅”这一行政区划在较大范围内的推广提供了有利条件。

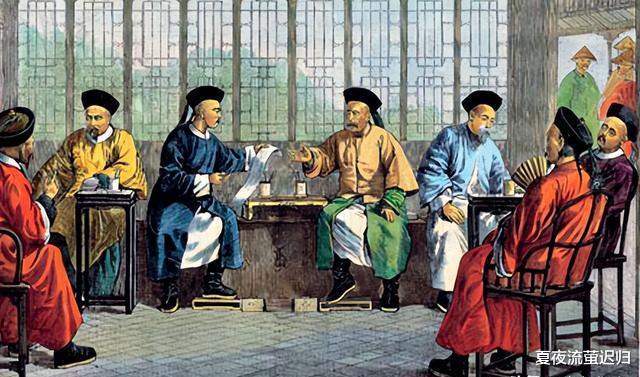

乾隆登基之后,针对雍正时期地方官职数量显著增长这一情形展开了审慎思考。乾隆六年六月,大学士鄂尔泰就该现象发表了见解:

在行政架构体系中,官制职司本有既定规制。随意增添官职或变更隶属关系,徒增繁琐变易。究其缘由,官员数量过多易致机构臃肿,职役繁杂则易滋生懈怠,不仅俸禄工食等开支无端虚耗。此后,各省若遇人员需求情形,仅允许在本省范围内适时进行调配,一概禁止奏请增设。同时,明确规定钱粮、刑名等事务,统一归由同知、通判一并兼管,无需再按县区分。

鄂尔泰所陈之语蕴含丰富信息,从中至少能够洞察,彼时各省督抚借分县之机,呈现出扩张自身权限的态势,且显露出与吏部争权之端倪。

乾隆七年,朝廷正式颁布谕旨,明确传达“不必分县”之意,向各省督抚释放确切指令:除却特殊情形,通常不再设立州县,仅可设置厅这一行政区划。

设厅与设州县在性质上存在显著差异。设厅并非通过增设新的官职编制来实现,而是将原本负责钱粮、刑名事务的各府同知、通判,调配至特定区域进行行政管理。这一举措不会给国家财政带来额外压力,与设州县在行政架构及财政影响方面有着本质区别。

自乾隆七年以降,迄于同治时期,全国范围内,州县这一行政建制之新设数量颇为稀少。与之形成鲜明对比的是,在此期间新增的行政区划之中,厅占据了绝大比例。

【再来说厅与州县的区别】

厅这一行政建制,可细分为直隶厅与散厅两类。通常而言,厅并不管辖县份,其主官属于典型的亲民之职。厅的设置,主要基于以下几类情形:

首先,存在一类区域,其管理难度系数颇高。这类区域往往因地理位置、社会结构、经济状况等多种复杂因素相互交织,致使常规管理模式难以有效施行,给管理工作带来诸多严峻挑战。

在我国广袤疆域中,诸如云南、贵州、广西、新疆、甘肃等地处偏远的省份,其辖下部分府治区域,存在着因地理距离遥远、交通不便等因素,致使行政管理难以全面、深入覆盖,呈现出管控难度较大的状况。

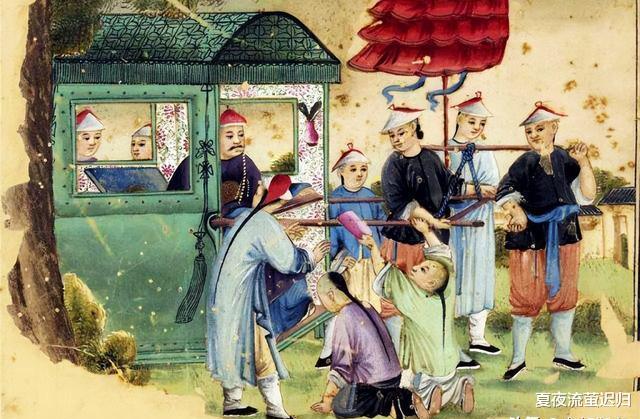

此类区域多处于省级与府级行政区划之交界地带,赋税征收困难、盗匪横行肆虐且交通条件恶劣。若仅设置普通县级行政区,以正七品知县之职权,实难有效治理。鉴于此,遂规划设立新的行政区,委派品级较高之正五品同知或正六品通判出任长官,以保障区域管理之效能与秩序。

其二,关于新开拓的区域。在历史发展进程中,新开发地区往往有着独特的意义与影响。此类区域的开辟,不仅意味着地理空间的拓展,更蕴含着经济、文化等多方面的全新变革契机。从经济层面来看,新开发地区通常会吸引资源汇聚,带动产业兴起;从文化角度而言,它可能成为多元文化交流融合的前沿地带,促进文化的创新与发展。这些新开发区域的出现,对整体历史格局的演变起着不可忽视的推动作用。

乾隆时期,清王朝实现对新疆地区的统一。为推动新疆地区的开发与建设,朝廷颁行相关政策,积极倡导各省民众迁移至新疆,开展屯田垦荒活动。在这一政策的有力引导下,众多生计无着的贫困民众,纷纷向新疆及内蒙古地区迁徙,以寻求生存与发展的机会。

鉴于该区域民族构成呈现出高度复杂性,且管辖地域范围极为广袤,故而设立具有较高行政层级的厅,以实现有效的治理。

新疆实现统一之后,面临着众多亟待填补的官职空缺。有鉴于此,乾隆帝制定了全新的规划布局。一方面,从甘肃内地裁撤部分官职,以此作为官缺的来源之一;另一方面,另行设置一些新的官职。通过如此举措,旨在有效控制地方官员数量的过度增长,达成一种相对合理的配置。

第三,对原有的州县实施整合举措。

在我国内地各省,于距离府州县治所较为偏远之处,存在将某一州县或其部分辖区进行重新区划,进而设立为新行政区——厅的情况。例如,在广东省,有南澳厅、佛冈厅、阳江厅;江西省设有莲花厅;福建省置有马巷厅;湖南省设立晃州厅;湖北省则设立了夏口厅等。

综上所述,清代厅之设立,遵循不额外增设官员编制的准则,其设置重点聚焦于治理难度较大的区域。此乃厅与州县在本质属性上的显著差异。