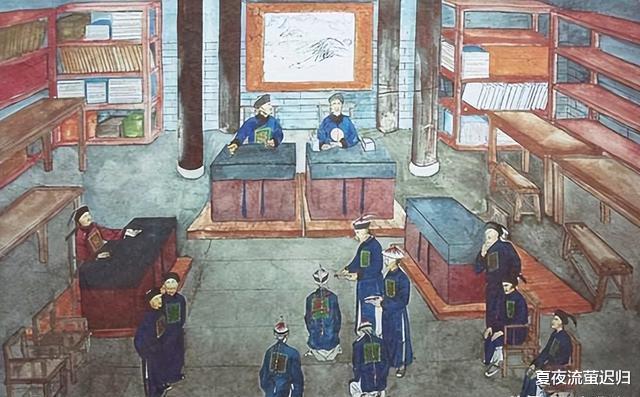

【一、汉籍官员的晋升条件。】

在古代官僚体系中,无论地方官员抑或京官,其晋升机制遵循统一标准。其一为“俸满”,即官员需历经规定任期;其二为考核,此乃对官员履职情况的全面评估。唯有同时符合这两项条件,官员方具备升迁的可能性。

达成俸满条件并非难事,主要在于经历一定时长。相较之下,考核则颇具难度。依据既定规制,针对京官,每三年会开展一次名为“京察”的考核。

京察作为一项重要的考核制度,其考核内容以“四格”为基准。其一为“守”,依表现程度划分为“清”“谨”“平”三种等级;其二是“才”,可分为“长”与“平”两个类别;其三为“政”,具体涵盖“勤”与“平”两种评价;其四乃“年”,根据年龄及身体状况分为“青”“壮”“健”三个层级。

京察之评定结果,共划分为三个层级。其一为“称职”,其二为“勤职”,其三则为“供职”。于京察中获评“称职”者,理论上具备晋升之契机。然而,在实际操作过程中,真正得以升迁者所占比例并不显著。相较而言,更多情况下,此类人员所获奖励为增加俸禄,或被记录在册以备选用。

所谓加俸,从制度层面阐释,即当位居从五品之员外郎于京察中获评一等时,便有权享有正五品郎中所对应的俸禄标准。而记名这一概念,实则是指在军机处进行相关备案登记,一旦外省知府、道员之职位出现空缺,经记名者可获优先补缺任用之资格。

在乾隆年间,针对京察一等名额的设定有着明确规制,即每七人中选拔一人。需着重指出的是,京察这一考核机制,其主要适用对象为中下级京官。至于各部院堂官,鉴于其职责与地位的特殊性,朝廷为其制定了截然不同的考核方式。

于科举体系中,非翰林出身且位列二、三甲的进士,若于京城任职,通常会获任各部院主事之职,此官职品秩为正六品。按约七分之一的平均晋升比例计算,主事若欲升任员外郎,至少需历经三次京察。须知,京察作为明清时期对京官的定期考核制度,每三年举行一次,故而主事晋升员外郎至少需九年之久。

然而,此乃基于理想化情境的推断,实际情形需视旗籍状况而定。于清代选官体系中,满洲籍官员备受优先考量。彼时,京城各衙门之职位,依旗籍差异,明确划分为满缺、蒙古缺、汉军缺、汉缺与宗室缺五大类别。若旗籍官员在京察中获评一等,通常能迅速获得晋升机会;反之,汉人官员在此情形下,晋升与否更多地取决于偶然因素。

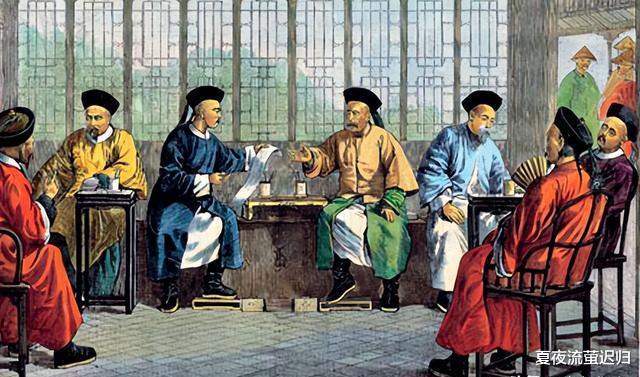

或许部分读者会认为此表述略显晦涩,故而,不妨以吏部为典型实例展开详尽阐释。

在吏部编制体系中,员外郎一职计设十六员。其中,满员占八缺,汉员占六缺,蒙古员占一缺,宗室员占一缺。鉴于吏部员外郎的职务稳定性,十六员员外郎鲜少同时出现职位空缺,通常情况下,至多仅有二至三缺会出现空额。当出现的空缺恰好为满缺或蒙古缺时,依据相关规制,汉族官员并无资格填补此类空缺。

在当时的体制下,其余各部亦呈现出类似情形。具体而言,即便汉族官员已然符合晋升所必备的各项条件,然而,欲获取实际职务空缺却极为困难。通常情况下,所给予的往往是诸如增加俸禄、提升品级之类的奖励措施。

【二、任职期间必会经历一些意外。】

依据清代典章制度,官员一旦遭遇祖父母或父母离世之变故,便须辞去官职,遵行丁忧之制。此乃清代官员群体普遍需经历之事项。

在清代,进士获取功名时的平均年龄约为三十岁,此阶段通常祖父母与父母尚在人世。然而,仕途之中不乏波折,部分官员会遭遇多次丁忧守孝的情形。需知,对于在京任职的汉族官员而言,晋升条件本就极为严苛,若因守孝耽搁数年乃至十余年,其职业生涯中的晋升之路,大概率会就此阻断。

在古代官员的仕途生涯中,守孝只是其中一个环节。更为普遍的情况是,诸多官员在其履职期间,常遭受各类行政处分。特别是刑部与户部的官员,由于钱粮管理不善导致亏空,或是刑案办理未能厘清细节,致使其频繁面临罚扣俸禄、降低官阶等惩处。此外,京常考核制度明确指出,官员一旦受到此类处分,便无法在考核中被评定为一等。

因此,从理论层面而言,官员平均九年实现一次升迁堪称最为理想之状态。然而,就实际情形而言,于古代职官体系中,正六品主事欲晋升为从五品员外郎,通常所需时长至少为十五年,甚至可能达到十八年之久。

诚然,在特定历史情境下,存在极个别汉籍官员仕途顺遂,于任职期间展现出极为突出的晋升态势,或一任便获擢升,或于短短数年间多次迁升。然而,应当明确的是,此类情形实属凤毛麟角,在整个官员晋升体系中所占比例极小。

【三、京官岗位十分有限。】

于京城各衙署,官职呈现出两个颇为显著之特征。其一,五品及以上之文职官位数量极为有限。据御史审慎统计,此类职位仅略超百数。自康熙时期起,京城文职官员人数始终维持在约三千五百人上下,五品以上文职岗位与京官文职总人数之比约为1:35 ,由此足见晋升之路艰难异常。

其二,汉缺职位面临着极为激烈的竞争态势。据乾隆三十年编订的《缙绅全书》所载,于京城各衙署中,七品及以上直至侍郎级别的汉缺总数,尚不足三百。具体而言,在众多汉缺官职里,六部汉主事设有五十七员,六部汉员外郎有五十三员,六部汉郎中则为五十二员,此三者相较其他,官缺数量相对较多。

需着重指出的是,在清代,部分衙署有着明确规定,禁止汉籍官员涉足其中。以内务府、宗人府、理藩院等衙署为例,其官员构成均为旗人,并无汉籍官员任职的情况。

然而,随之衍生出一个问题:部分汉籍京官在政务方面成绩斐然,于京城却难以获得晋升机会。鉴于此,历代统治者构思出一种兼顾各方的策略,即安排各部汉籍司官担任知府、道员之职。

从任职条件及岗位数量的维度审视,地方官职呈现出相对宽松的态势,且岗位分布较为广泛。在咸丰朝之前,于地方官员任用方面,除各省总督一职存在一定限制外,巡抚及以下诸职位,汉族官员占据多数。

从相关历史资料可知,于京城任职的汉籍官员中,若其出身为二、三甲进士,在官职晋升方面,郎中一职近乎已达其所能企及之顶点。而侍郎及更高职位者,翰林出身者占比较大。