【“厅”名字的由来。】

从广义范畴而言,“厅”并非单纯局限于一级行政机构的概念。它在特定历史行政架构中,还是知府属官体系里同知、通判这两类佐贰官履行公务的办公场域。

依据清代官制体系,同知与通判作为知府的佐贰之官,各自拥有独立的办公处所,此办公处所被称作“办公厅”。与之类似,巡检的办公地点——“司”,在性质上与“办公厅”并无二致。

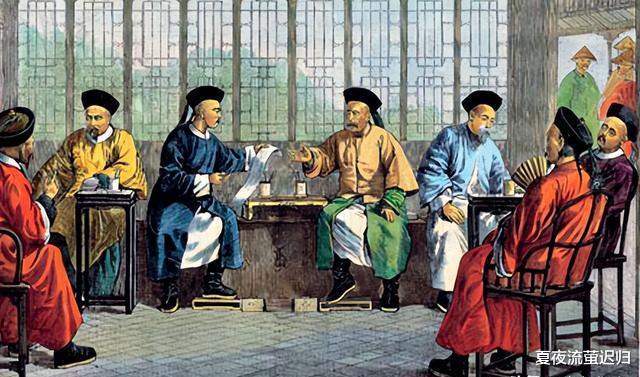

需明确的是,当同知、通判与知府于同一城邑协同理政时,其职能呈现佐贰属性。而若同知、通判于府辖区域之外,独立承担某一领域事务的管理与执行,此时他们便具备掌印正官的地位与职责。

鉴于厅这一行政建制具有特殊性,其设置并非如州县般恒定,而是处于时常变动的状态。且该建制以同知、通判作为长官,基于此,在称谓上并不使用“知厅”这一表述。

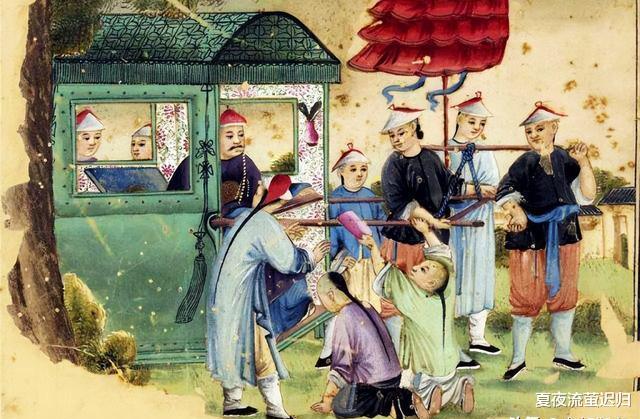

顺治初,部分府衙因所辖事务繁重,遂将同知、通判委派至特定区域主理政务。此类区域,或因地处僻远,交通梗阻,治理多有不便;或因民风犷悍,秩序维持殊为不易;或因赋税征收艰难,财政稽征面临困境;抑或因多民族聚居,民俗差异复杂,致使政务治理颇具挑战。

在康熙统治阶段,行政建制发生重要变革,“厅”逐渐发展成为具有独立地位的行政机构。其中,部分“厅”自府级行政区划中剥离,直接归属布政使司管辖。由此,在清朝地方行政体系中衍生出“直隶厅”与“散厅”这两种不同类型的行政单位。

依据《光绪会典》之载,直隶厅与散厅在设置方面呈现出动态变化特征。彼时,全国范围内,直隶厅的数量为三十有四,而散厅则达七十八个之多。

在行政等级的区分体系中,通常而言,直隶厅的长官配置为正五品同知,散厅的长官则设定为正六品通判。然而,此并非绝对定式。事实上,存在部分直隶厅,其长官任用的是通判;与此同时,亦有一些散厅,其长官的职位为从六品州同。

从行政层级架构审视,直隶厅与直隶州处于同一等级位阶。然而,直隶厅作为独立的行政区划单元,通常不辖属县份,仅在极少数特殊情形下存在例外。与之相对,散厅与散州、县同处一个行政层级,其官员品级较散州知州(从五品)略低,却较知县稍高。

【什么样的地方需要设厅?】

其一,部分府辖下存在特定区域,其地理位置与府、州、县治所相距甚远,导致地方长官管理时力有不逮;另有一些区域,因其自身特性致使治理难度较大。鉴于此,为实现有效管控,遂将此类区域划出,单独设立厅这一行政区划进行管理。

或有读者存疑,设立单独的州或县亦可为解决之道,缘何却要设立厅这一行政区划?

持有此类观点,实则谬矣。知州与知县,作为地方行政长官,主管辖区钱粮、刑名诸事。但从法律层面而言,他们并未获授军事指挥权,亦即无法调动地方驻军。

在行政管理中,那些治理难度较大的区域,往往与军权密切相关。自厅这一行政建制设立伊始,朝廷便在相应层面赋予同知与通判一定的军事权力。

依制,同知与通判通常辖有“亲标”,且于其官衔中会明确标注“抚民”或“理事”之字样。例如,贵州省古州厅之抚民同知,配置亲标千总一名,麾下亲兵达二百人;而台拱厅之理事通判,亦设亲标千总一名,所率亲兵为一百五十人。

其二,人口数量急剧增长,移民活动广泛开展且实施屯田举措,进而促成了新型人口聚居区域的形成。

乾隆年间,内地诸省人口增长致使人均土地资源渐趋匮乏,民众生计面临严峻挑战。在此背景下,诸多民众迫于生计压力,不得不离开故土,迁徙至新疆、蒙古等偏远边陲地区谋求生存之道;部分民众则选择前往沿海的沙洲、岛屿定居,以另觅安身立命之所。

由此,在原本荒芜之地逐渐衍生出若干聚居区域。鉴于聚居者来源广泛、地域分散,有必要构建特定的行政区划以实施管理。显然,传统的州、县治理模式在此情形下并不适用。唯有凭借级别较高的同知、通判担当领导职责,才能够实现对该区域的有效治理。

其三,于少数民族集中聚居之地,特置“厅”这一行政机构,以司理相关事务。

在雍正推行改土归流政策之前,少数民族地区局势错综复杂。彼时,诸多土司与土官在当地掌握实际权力。鉴于此区域特殊的治理需求,若仅设置知县等品级较低的官员,恐难以实现有效治理。具体而言,在协调与征调周边绿营军队方面,低级官员存在诸多不便。故而,朝廷决定委派同知、通判等官员负责分区域防御与管理事宜。

以广东省连山厅为例,其地处广东、广西、湖南三省交汇之地,且为多民族聚居区域。鉴于此特殊的地理位置与民族构成情况,连山厅在历史上长期被视作广东省治理难度极高的地区。

清初之际,连山隶属于连州直隶州,行政建制为县。然而,鉴于知县行政层级较低,周边临省数县对其指令多有漠视,致使地方治理陷入困境,难以维系。

在康熙年间,连山县经行政规划调整,擢升为直隶厅。彼时,清廷委派抚民同知作为该直隶厅的长官,以司掌地方治理事务。凭借抚民同知自身在官品与职权方面所具备的优势条件,能够对周边数县之间的关系予以有效协调,进而实现对地方的有序治理。

其四,鉴于东北地区民情独具特殊性,设立厅这一行政机构以实施有效管理显得尤为必要。

东北地区,素为满族发祥之地,彼时聚居着众多满族与蒙古族旗人。在乾隆朝之前,清廷秉持封禁政策,严禁汉族民众前往东北谋求生存发展。然而,至乾隆中期,形势发生转变,政策逐渐放宽,致使直隶与山东等地的汉族百姓纷纷涌入东北地区,开展屯田垦种活动。

自此后,东北地区所设厅的数量呈持续增长态势。与其余省份存在显著差异的是,东北地区施行严谨的八旗管理制度。在此制度体系下,并未设置诸如总督、巡抚等封疆大吏,而是以八旗驻防将军作为区域内的最高行政长官。

故而,东北地区各厅之直接上级为驻防将军,其分别隶属于盛京将军、吉林将军与黑龙江将军。至清末时期,东北设置东三省,诸多厅经改制成为州或县,由此构建起固定的行政区划体系。

在各厅长官架构体系中,未配置佐贰之职,仅设属官。属官类别涵盖经历、知事、照磨、司狱、库大使以及典吏等。然而,鉴于各厅实际情形存有差异,上述各类属官并非于每一厅皆全面设置。