在明清时期的官员选拔体系中,翰林出身被视为最为尊贵。彼时流传着 “非进士不入翰林,非翰林不入内阁” 的定论,足见翰林身份对于仕途进阶的关键意义。然而,若深入探究清代的翰林群体,便会发现其中存在 “正宗翰林” 与 “野翰林” 的显著差异。

“野翰林”这一称谓,乃清代所独有的现象,它是官场针对凭借“特科”跻身翰林之列者的一种带有轻蔑色彩的戏称。在传统科举体系下,于广大士人而言,入翰林可谓难如登天。正常的晋升路径,需从生员进阶为举人,继而从举人考中进士,最后通过馆选方能踏入翰林之门。

依据清代规制,于科举体系中,除一甲三名进士外,经由朝考跻身庶吉士之列的二、三甲进士,仅获“预备翰林”之身份。至于能否最终留馆,需以三年后散馆考试之结果为断。由此可见,欲踏上翰林之途,恰似屈原所云“路漫漫其修远兮”,充满艰辛与漫长的磨砺。

自康熙时期起,翰林院的准入标准发生显著变化,原本严苛的门槛有所降低。在此之前,进入翰林院通常要求士子具备进士乃至举人出身。然而,这一时期,部分既非进士亦非举人出身者亦能跻身翰林院,“野翰林”这一称谓便应运而生。其具体情形可从以下几方面阐述。

康熙十八年所设的己未词科,即“博学鸿儒”科,堪称康熙帝精心谋划、旨在化敌为友并网罗汉族才俊的重要政治方略。该举措展现了康熙帝卓越的政治智慧与战略眼光,通过这一途径,康熙帝期望能有效整合汉族精英力量,巩固清王朝统治根基。

开此特科的历史背景与彼时“三藩之乱”紧密相连。吴三桂为实现自身政治意图,巧妙借助民族矛盾,公然打出“共举大明之文物,悉还华夏之乾坤”的旗号,企图以此凝聚力量、扩大影响,达成其政治目标。

吴三桂的这一举措,恰似一枚重磅炸弹,精准地击中了清王朝的统治核心,同时,强烈冲击了饱经沧桑的汉族士人群体的内心世界。此事件一经发生,顿时引发轩然大波,局势急剧动荡,整个社会陷入了一片动荡不安之中。

康熙十七年,为稳固统治根基、凝聚人心,康熙帝颁下谕令,开创特殊科举科目,旨在广纳天下贤才。经各省督抚举荐,共计一百七十六位士子从全国各地汇聚,参与此次特开之科。

此类群体的出身背景呈现出显著的复杂性与多元性。其中,部分为明朝旧臣之后裔,一些乃学界德高望重之耆儒名家,亦有出身清寒之书生。尤为值得注意的是,此群体中相当比例之人,并未获取最低层级的生员功名,即便在学历层面达到最高者,也仅为举人。

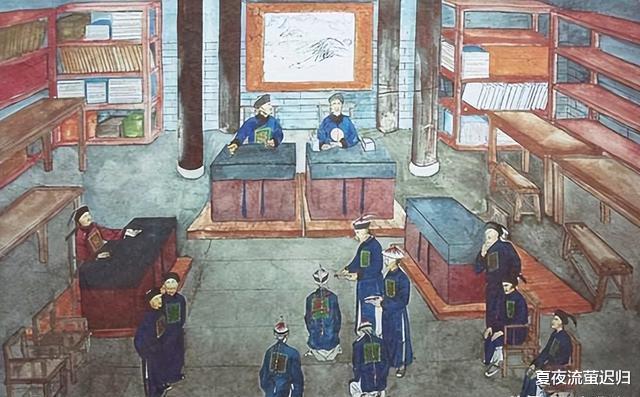

清康熙十八年三月初一,康熙帝于体仁阁主持科考。此次考试共计两场,其一为作《璇玑玉衡诗》一首,其二则是创作《省耕赋》一篇,于完成时间上并无限制。

此次考试在难度层面,相较院试明显降低,形式化特征显著。更为关键的是,此次考试一改往昔文网严苛、动辄得咎之态势。在整个考试过程中,针对考生可能出现的各类犯忌情形,康熙帝均秉持宽容之态度。

己未词科贡试中,一等录取二十人,二等录取三十人,合计五十人,约占总录取人数的三分之一。除极少数文辞不通者外,未入翰林院的其余考生,均由吏部酌授实职。

博学鸿儒科在实施过程中,成效显著,极大程度上缓和了民族间的紧张态势,有效化解了汉族士人特别是明朝遗老对清朝政权的抵触情绪。即便如黄宗羲、顾炎武这般立场强硬的代表人物,亦对清廷的态度发生了转变。

乾隆元年九月,清王朝举行了第二次特定的科举科目——“博学鸿词”科。是次特科,共计一百九十三人参与应试。考试分两场进行,首场为《五六天地之中合赋》,规定以“敬爱授民时,圣人所先”为韵脚;紧随其后的第二场,则以《五经》为考核内容。

从考试范畴与试题难度的维度考量,此次特科相较于康熙朝举办的同类科考,其难度系数显著提升。据相关历史记载,时人普遍持有一种观点,即乾隆帝所开设的这一特科,旨在选拔资质超越常规科举所录取人才的“真才”。

就录取名额而言,与前次相比呈现出显著差异。本次录取仅设定一等五名、二等十名,总计十五名。

与康熙时期相比,乾隆朝开设博学鸿词科所处的时代背景别具一格。彼时,清朝处于全盛之期,民族矛盾亦渐趋和缓。乾隆此举,实乃旨在借开设此特科,以彰显盛世气象,宣扬皇权之威严。

丙辰词科之后,为弘扬经学,乾隆敕令朝廷内外大臣举荐“德行端正谨严、经学造诣深厚”之人,入京接受皇帝亲自主持的考试。

乾隆初始年间,历经顺治、康熙、雍正三位帝王的殚精竭虑与精心治理,清王朝在政治、经济、军事及文化等诸多领域均实现了显著进步。至此,清王朝已然步入其发展的全盛时期。

乾隆帝出于对士人思想进行有效管控之考量,采取积极举措,对经学予以大力推崇。其背后意图在于,借助翰林群体所具备的清誉威望,进一步笼络人心,从而实现稳固统治根基之目的。

在清乾隆十三年至十四年这一时期,经由大学士、九卿等官员举荐,共计五十五名进士被选拔并进入翰林院。通观有清一代的历史,以经学途径进入翰林院的情况,仅此一例,再无其他类似情形。

经由上述三种途径跻身翰林院者,后世称之为“野翰林”。然此仅为特殊时期偶发之举,且出现频次有限,不具普遍代表性。于常规情形下,尚存在如下几种规范性方式:

所谓“外班翰林”,特指凭借非正规馆选途径进入翰林院的旗籍翰林官员。与之相对的“内班翰林”,则是通过一甲进士或庶吉士身份,经正常流程进入翰林院的官员,二者构成鲜明对照。

在清代,旗人群体与汉族士人在科举取士方面呈现出显著差异。旗人对科举制度重视程度较低,致使其获取进士功名的人数相较汉族士人,数量上存在较大差距。鉴于旗人进士数量本就处于较低水平,进而使得能够进入翰林院的旗人更为稀少。然而,清朝统治者出于维护旗人特权阶层地位的考量,采取了在翰林院预留一定比例旗人名额的举措,以确保旗人在这一重要文化机构中占据一席之地。

然而,翰林院对于人才选拔,秉持严格的真才实学标准。在面临特定情境、缺乏更多适宜人选之际,只能采取权宜之计,将那些仅对文墨稍有涉猎的旗人,纳入翰林院之中。

在彼时,针对旗人进入翰林院,业已确立了特定遴选标准:翰詹职位出现空缺时,将从各部院衙门中具备科举甲科出身的司员里,经审慎选拔后予以擢升任用。

“科甲出身”所涵盖范围存在一定弹性,进士与举人皆归属于此范畴。事实上,在旗人翰林官员群体中,举人出身者占据相当比例。

汉族官僚起初对该举措持鄙夷态度。于科举入仕体系中,针对以进士身份进入翰林院的旗人,汉族官僚将其称作“外班翰林”;而对于凭借举人身份跻身翰林院的旗人,则以“斗字翰林”名之。所谓“斗字”,意即识字有限。

### 二、特授馆职在古代职官体系中,“特授馆职”是一种特殊的官职授予方式。这一任命形式并非遵循常规的选拔流程,而是基于特定情形与考量。通常,特授馆职旨在选拔具备卓越学识、深厚文化素养及突出才能的人才进入馆阁任职。馆阁,作为古代文化与学术的重要机构,承担着诸多重要职能,如典籍编纂、文献整理、文化传承以及为朝廷提供咨询建议等。被特授馆职者,往往需凭借其在学术研究、文学创作或其他相关领域展现出的非凡造诣,方能获此殊荣。这种特授方式不仅体现了朝廷对人才的重视与破格任用,更在一定程度上为国家的文化建设与学术发展注入了新的活力,推动了文化事业的繁荣进步。

特授这一任命方式,系基于皇帝个人的主观意志,并无任何条件的约束与限制。于清代,皇权已达至登峰造极之态,且满汉之间存在显著差异,此种差异亦清晰地体现于用人制度层面,界限极为分明。

依据清代官制体系,翰林院掌院学士一职,依惯例由朝廷重臣兼任。其对于任职者资格的要求极为严苛,素有“唯有学识渊博、文学造诣深厚且为众人所推重信服者,方有能力履职”之说。然而,此任职标准主要针对汉族官员,至于满族官员担任的满掌院学士这一职位,则需另行考量,适用不同规则。

以和珅为例,其出身仅为通过官学教育的学子,于科举之途,未能获取举人功名,仅止生员资格。然而,凭借乾隆帝的殊宠,他却获任翰林院掌院学士这一要职。

在历史进程中,此情形亦于汉人身上有所体现。以参与《四库全书》编纂的众多汉族儒臣为例,其中诸多成员获选为庶常。值得注意的是,这些汉族儒臣凭借自身具备的学识素养,较之于部分旗人,其入选庶常的缘由更为正当合理,具备更为坚实的依据。

在清代的官僚体系中,官员出身备受重视。彼时秉持着一种根深蒂固的观念,即翰林之中,唯有经特定正统途径选拔者,方具崇高地位,难以企及。正统翰林的选拔,严格限定于馆选这一方式。而通过其他路径进入翰林院者,无论其才学水平如何,皆被归类为“异途”,这便是“野翰林”称谓的起源所在。