在古代,科举考试为广大士子所倾心向往,他们以之作为矢志不渝的人生目标并全力以赴。这背后有着深刻缘由,盖因一旦于科举考场上取得功名,便会随之获取与之匹配的政治地位与社会声望。

以清代的科举功名体系而言,生员,即俗称的秀才,作为第一级功名获得者,享有赋税与徭役豁免权,且在面见官员时无需行拜见之礼。举人作为第二级功名拥有者,不仅具备生员所享之权益,还能够凭借吏部的铨选机制,获取入仕资格,实质上等同于取得了为官的凭证。在此基础上,进士作为更高级别的功名获得者,相较于秀才与举人,又额外享有哪些殊遇?

【其一、进士百分之百可以做官】

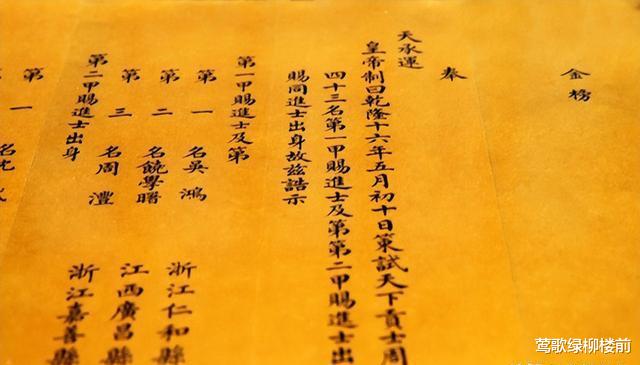

在清朝近三百年的历史进程中,共计产生两万余名进士。从宏观视角审视,这一数量并非寥寥无几;然而,若将其置于全国广袤地域,按照省、府、州、县进行细致分配,便会发现每处所得进士人数颇为稀少。尤其在教育资源相对匮乏、发展程度滞后的省份,部分县域于整个清代竟未诞生过一名进士。

由于进士群体在数量上呈现出显著的稀缺性特质,这便使其于选官机制中占据突出的优越性地位。清初时期,无论是二甲抑或三甲进士,其授职起点均处于较高水平。以顺治朝为例,该时期头两科进士,初入仕途所获职位皆为正四品的知府。

自康熙中期以降,进士选官流程中,其授官时间相对漫长,平均而言,候补期限约为八年。然进士出身者,一旦历经此候补阶段,便可获实授官职。此外,若新晋进士谋求地方学官之职,如教授、教谕、训导等,可不经候补,即刻实授。

前文已述,于清代,考中举人仅意味着获取了入仕的基本资质,然最终能否真正步入仕途,仍存在诸多不确定性。清初之际,举人入仕的路径相对较为顺畅。然而,自康熙朝以降,鉴于选官制度的完善与发展,对于举人入仕设置了更为严苛的条件。具体而言,唯有历经三科会试而未中式者,方有资格参与拣选这一入仕途径。

乾隆时期所推行的大挑制度,以六年为一个周期举行。依据规定,唯有参加会试三次均未中式的举人才具备参与资格。大挑在选拔人数及录取比例方面颇具规模,然而,该制度的选拔标准并非聚焦于应试者的文章造诣与学识水平,而是着重考量其容貌仪态与气质风范。这便致使部分虽具出众才华却在外貌上有所欠缺的举人,在获取官职的道路上困难重重,甚至终其一生都难以获得官职身份。

【其二、几乎所有的职务都有任职资格】

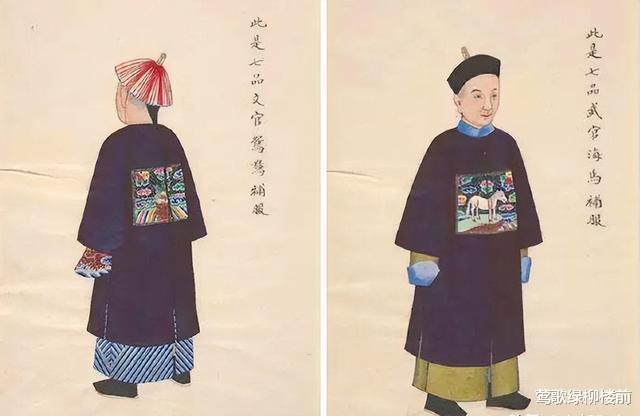

在清代的文官体系中,无论是京城任职的官员,还是外任官员,部分职务被赋予了严苛的任职条件。以礼部、吏部为例,尚书、侍郎之职,乃至特定司属的郎中、员外郎等职位,均明确规定唯有进士出身者方可授任。不仅如此,乡会试考官与各省学政等重要岗位,其准入门槛亦为进士出身。

毋庸置疑,进士出身作为极具含金量的资历凭证,在官员选拔任用体系中,为持有者开辟了更为广阔的仕途路径,相较举人身份而言,其在职业发展选择方面具备显著优势。

需明确,科举体系中,进士并非荣膺最高功名,翰林地位实则更在其上。相较于翰林,进士在科举序列中的层级稍低,诸多特定职位仅对翰林开放。诸如翰林院各级官职、詹事府所属官员,乃至内阁大学士之位,皆限定翰林出身者方可担当。

明清时期,流传着“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”这一颇具影响力的说法。经严谨考证,在清代汉大学士群体中,纯粹以进士身份出身者数量相对有限,而翰林出身者占据多数。值得一提的是,在整个清代,以举人身份位至宰辅者,仅左宗棠一人而已。

【其三、升迁速度较快】

由于京官群体在学历层面的均值普遍高于地方官员,以京官作为比对样本,其参考价值颇为有限。故而,御史选取各省知县为实例,用以阐释此议题。

各省知县之出身途径颇为繁杂,涵盖经由科举正途,如进士、举人、贡生、监生等入仕者,亦有通过捐纳方式踏入仕途之人。依据吏部既定流程,获选担任知县者抵达地方后,并非即刻履职。在此阶段,总督与巡抚会针对其展开一段考察时期。

从本质而言,该考察机制实则侧重于对学历的考量。在这一体系下,拥有进士出身之人,能够迅速获得实授职位并履职。与之形成鲜明对比的是,举人、贡生以及监生等群体,常常需历经漫长的等待期,有时甚至数年乃至十数年,方可正式获授官职。此现象于清代官场颇为常见,反映出彼时官场上学历歧视现象广泛存在。

在清代的官僚晋升体系中,即便进士与举人同时获授实职,二者晋升速率亦存在显著差异。通常而言,进士在仕途晋升方面更为顺遂,且更易赢得上级的赏识与青睐。就清代省级官员(此处专指汉族官员)的出身结构而言,进士出身者占据主导地位。

【其三、在籍政治地位高】

在籍进士可细分为两类。其一为致仕的官员群体,其二则是志于学术钻研、无意仕途的年轻进士。致仕的进士群体,凭借其丰富阅历与深厚人脉,在地方社会中占据着举足轻重的地位。州县官员履新之际,首要之举便是主动拜访这些致仕进士,以争取其支持与认可。从某种程度而言,地方官员若缺失这部分群体的支持,欲在任内建树政绩便举步维艰,甚至可能危及自身官职。

从经济视角审视,进士所享待遇明显更优。秀才与举人仅自身拥有不纳税、不服役之特权,而在职且在籍的进士,其整个家族皆可免税。鉴于此,诸多当地民众为规避赋税,倾向于将自家土地登记于进士名下。

历经十载苦读,于科举中蟾宫折桂、高中进士,实非易事。科举之路漫长且艰辛,众多士子追求进士功名,其核心目的之一便是踏入仕途,谋取官职。然而,于科举入仕者中,存在极个别进士,对官场之复杂诡谲、人际之淡薄凉薄深感厌倦。在短暂出任官职后,毅然决然地选择辞去官职,回归故里,远离官场纷扰。

此类主动选择归隐之进士,于返回原籍后,大多专注于学术领域,对地方政务鲜少问津。然而,亦有部分人士,会受当地官府延请,出任高级别的教育官职,诸如各省知名书院之山长及教职等。

在省级书院的规制体系中,对于山长及教职工有着严苛的任职资格限定,需具备进士出身方可担此重任。尽管省级书院在体制编制上相对特殊,不属于正式编制单位,然而山长所获薪酬待遇却远超知县、知州等地方行政官员。这种独特的薪酬优势,使得省级书院对于那些无意于在仕途上追名逐利,而专注倾心于学术研究的进士而言,不失为一个颇具吸引力的理想之选。

在古代教育体系中,秀才与举人虽具备进入书院任职的资格,然其范围局限于州、县级书院。就薪酬待遇而言,相较进士,二者差异悬殊,不可同日而语。