【各省学官的组成部分】

清代的国家教育体系,在学校设置方面,遵循明代旧有规制,主要划分为国学与地方学两大类别。其中,国学,亦称太学或国子监,归朝廷直接管辖,在国家教育格局中占据重要地位。而地方学,具体涵盖府、州、县所设之儒学,乃是国家为培育科举人才而于地方设立的公办教育机构,其管理工作由各省学政负责统筹。

清初,未采“学政”这一称谓,而是因循明代旧制,于各省布政使衙门派遣官员,设立提学道一职。至雍正年间,针对学官制度实施改革举措,提学道被擢升为提督学政。自此,提督学政不再隶属于布政使司统辖,改由朝廷以钦差形式委命。经此变革,学政的政治地位旋即显著提升,在地方上与督抚平起平坐,形成并行之势。

地方学校依行政层级予以划分,省级行政区未设学校,省府与属府所设学校位居地方学校层级之顶端。府学中,最高学官为教授,其官秩为正七品。依据地方官制体系,府教授一职,通常由州学正或县教谕晋升担任;若府教授进一步升迁,则一般会升任至国子监典簿、京府教授或外县知县之位。

在地方儒学体系中,州儒学的首席官员乃是学正,其品秩为正八品;而县儒学的最高负责人则是教谕,同样位列正八品。由此可见,州学正与县教谕在品阶层面并无差异,同属文职官员的特定层级。然而,依据吏部所颁行的相关制度,学正与教谕的任用,依惯例须由举人担任,这表明其任职门槛相对较高。

在教育管理体系中,教授、学正以及教谕均担任着儒学科目的最高长官之职。与之相配套,在其架构之下,设有训导这一职位,品秩为从八品,作为佐官辅助正职长官,全面负责管理相应辖区内学校的教育教学等相关事务。

在各省份的教育管理体系中,学官编制设有明确定额。具体而言,学官中的正职官员,通常依定制仅设一员;而训导这一职位,其数量则依据当地人文状况来确定。虽未设严格上限,但一般情况下,训导数量不超两名,且多数省份按照定制,仅设一名训导。

因此,一省之教官群体,涵盖学政、教授、学正、教谕、训导等职位,另包含复设教谕与复设训导。其中,复设教谕与复设训导属于非在编教官范畴。

【府州县学学生的名额设定】

顺治四年颁定规制,依据地域文化的发展状况,将各省儒学划分为大学、中学与小学三种类型。需明确,此处“大”“中”“小”的划分,并非基于教育层次的考量,而是以入学人数规模为判定标准。即入学人数众多、规模较大的儒学,归为大学;而入学人数相对较少、规模较小的,则归类为小学。

于教育体系之中,各阶段学府招生规模存有明确规划。大学每次院试后所录取的生员数额设定为四十名,中学为三十名,小学则为二十名。回溯至顺治十五年,地方儒学的学额实施了减半举措,具体而言,大府学额缩减至二十名,大州县减至十五名,小学学额范围调整为四至五名。

清康熙九年,针对中、小学学额情况予以调整,中学学额增至十二名,小学学额则介于七至八名之间,然大府州县学额依旧遵循旧有规制。至雍正二年,鉴于彼时各省参与童子试人数显著增多,诸多应试者却难以获取生员这一科举功名之情形,朝廷对学额进行了更为深入的调整:小学学额定为十二名,中学学额定为十五名,大学学额定为二十名。自此,此学额设定便成为此后各朝之固定制度。

在各省所举行的科举考试体系中,需依次历经县试、府试以及院试这三个关键阶段。唯有顺利通过县试与府试者,方能够获授童生之称号,进而取得参与院试的资格,以此去竞争生员这一重要功名。

童生若能通过考核成为生员,便可进入地方儒学,成为官学生。据《大清会典》记载,各地录取比例存在差异。通常,县试以学额三倍之数录取,府试则按学额二倍录取。

以某府儒学为例,其学额设定为二十名。在此情形下,县试选拔六十名应试者,而后府试从这六十名中遴选出四十名。最终,再于这四十名中择优筛选出二十名,使其成为府学学生。需指出的是,该录取比例相对较低。通常,一县参加县试的考生至少可达数百人。

【儒学教官的主要职能】

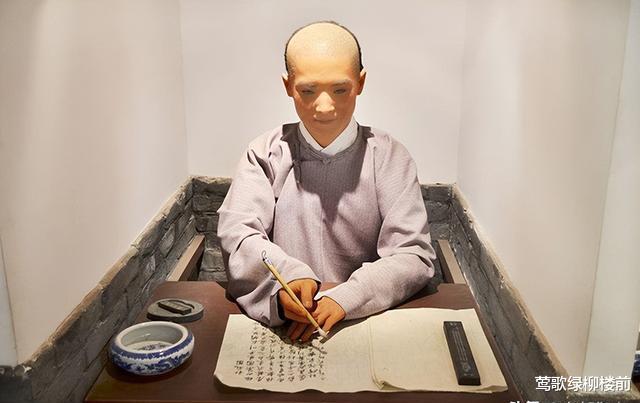

依据相关记载,教授、学正与教谕身负特定使命,其职责范畴涵盖对学校生徒进行教诲引导,精确考察生徒课业技艺之勤勉与懈怠状况,审慎评定其品德操行之优劣,并将结果呈报于学政。而训导则承担辅助之责。由此不难察觉,彼时教官所肩负的法定责任颇为繁杂,既需履行知识传授与道德教化之义务,亦要对生员展开学业考核。

然而,在具体的实施进程中,教官的核心职责仍聚焦于考课。清代府州县儒学施行“三年两考”制度,据此,新生的在校学习周期设定为一年半。当新一届新生入学之际,老生便需退学,以官方表述,即转入“自学”阶段。

新生入学后,依例设有“月考”与“季考”。月考内容涵盖四书文一篇、排律诗一篇,抑或考策论,教官会依据成绩评定等次。然而,自乾隆时期起,地方儒学呈现出不良风气。月课时常长期搁置,未能按时举行。在此情形下,教官与学生仅存师生之名,在教育过程中,难以实现真正意义上的传道授业。

相较于行政官员,各府州县学之教官的法定收入颇为微薄,仅能获取基本俸禄,并无养廉银这一额外补贴。虽同为官职,教官在经济收益层面,却与其他同僚存在显著差距。这种经济待遇上的落差,致使教官难以专注于教学本职,转而将心思着重置于谋取额外钱财之上。

晚清之际,于各省儒学教育体系中,众多教官行径乖张,常以沽名钓誉之态,行通贿滥举之实,对品性不端、资质欠佳的生员肆意纵容,任其为祸地方。彼时,学校风气之败坏,与官场腐败之景别无二致,皆陷入积重难返之境。

从职责范畴审视,在清代地方政治架构中,儒学教官构成一个具有相对独立性的行政体系。然而,就教官群体自身而言,他们仍处于地方行政长官的考核监管之下,且与府州县正印官始终维系着上下正佐的行政关系。尽管如此,相较于其他行政职位,儒学教官所受的限制相对较弱。具体来讲,儒学教官既归学政统领,同时也受地方行政长官的领导。