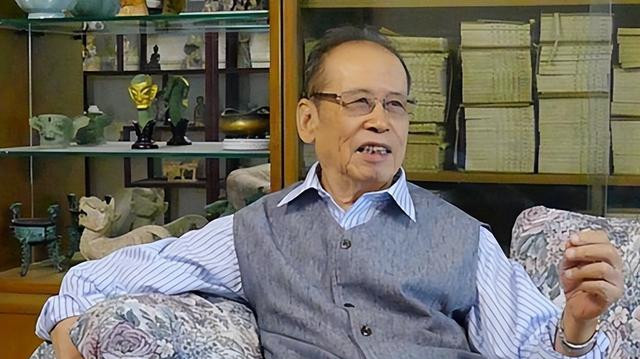

丁本淳少将:1955年被授予大校军衔。1961年晋升为少将,时任炮兵政治部副主任。

一、将军简介

丁本淳(1911~1996),原名丁志鉴、字镜轩,曾化名刘慕庭,陕西省澄城县人。1927年加入中国共产主义青年团,1930年由团转入中国共产党,1937年参加中国工农红军。

土地革命战争时期,任共青团陕西省东府工委青年团委候补委员,中共大荔陕西第二师范学校支部书记,延安抗日军政大学第2期4大队10队学员。

抗日战争时期,任抗日军政大学第3期军事2队4班班长,八路军总部炮兵团3营9连政治指导员、4连政治指导员、3营政治教导员、团政治处组织股股长,延安炮兵学校政治部组织干部科科长。参加了百团大战和南泥湾大生产运动。

解放战争时期,任东北民主联军炮兵第3团政委,东北野战军特种兵司令部第2指挥所副政委,第四野战军特种兵司令部炮兵第2师副政委。参加了四平、长春、辽沈、平津等战役。

中华人民共和国成立后,任炮兵第2师政委,志愿军炮兵第2师政委,炮兵干部管理部副部长,高射炮兵学校副政委,炮兵干部部副部长、部长,炮兵政治部副主任、主任、副政委、顾问。1950年11月入朝作战,参加了第一至第三次战役、汉江防御战、横城反突击战。

1955年被授予大校军衔,1961年晋升为少将军衔。荣获八一奖章、二级独立自由勋章、二级解放勋章。1988年被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。

1996年3月12日因病在北京逝世,享年85岁。

二、将军生平

丁本淳(1911~1996),原名丁志鉴、字镜轩,曾化名刘慕庭,1911年生于陕西省澄城县醍醐乡老巷村(今寺前镇醍醐村)。

1927年10月经徐汉儒、李民祯介绍加入中国共产主义青年团。

1928年春,任共青团陕西省东府工委青年团委候补委员。同年,入大荔陕西省立第二师范学习。

1929年到王家城小学任教。

1930年,回到省立第二师范学习。10月,经陕西省委组织部长张子平介绍,转为中国共产党党员。

1932年任中共大荔陕西第2师范学校支部书记。

1933年到醍醐小学任教,后任醍醐小学教务主任。

1936年,离开家乡到了西安,“西安事变”后到陕北投奔红军。

1937年2月入延安抗日军政大学第2期4大队10队学习。

后任年抗日军政大学第3期军事2队4班班长。

1937年10月任八路军总部炮兵团3营9连政治指导员(连长赵章成)。

1939年8月任八路军总部炮兵团4连政治指导员。

1940年7月任八路军总部炮兵团3营政治教导员,参加了百团大战。

1941年7月随炮兵团返回延安,驻军南泥湾屯田,参加了大生产运动。

1942年任八路军总部炮兵团政治处组织股股长。

1944年11月任延安炮兵学校政治部组干科科长。

抗战胜利后,任东北民主联军炮兵第3团政委。

1948年12月任东北野战军特种兵司令部第2指挥所副政委。

参加了四平、长春、辽沈、平津等战役。

1949年1月任第四野战军特种兵司令部炮兵第2师副政委。

1950年5月任炮兵第2师政委。

1950年10月任志愿军炮兵第2师政委,参加了第一至第三次战役、汉江防御战、横城反突击战。

1951年7月~1951年10月,任炮兵干部管理部副部长。

1951年11月~1952年6月,任高射炮兵学校副政委、党委书记,主持工作。

1952年6月~1956年2月,任炮兵干部部副部长。

1955年9月被授予大校军衔。荣获八一奖章、二级独立自由勋章、二级解放勋章。

1956年2月~1958年7月,任炮兵干部部部长。

1959年1月~1965年1月,任炮兵政治部副主任。

1961年8月晋升为少将军衔。

1965年1月~1969年9月,任炮兵政治部主任。

1969年9月~1975年8月,任炮兵副政委。

1975年8月~1982年8月,任炮兵顾问。

1983年11月离职休养。

1988年7月被中央军委授予中国人民解放军一级红星功勋荣誉章。

1996年3月12日因病在北京逝世,享年85岁。

三、师范学校的党支部书记

1911年1月,丁志鉴生于陕西省澄城县醍醐乡老巷村(今寺前镇醍醐村)一个农民家庭。父亲丁兴堂,务农外还用毛驴驮运和买卖煤炭,以维持家庭生计。

丁志鉴三岁丧母,因继母待他不好,祖父母就把他接去抚养,并对他进行了启蒙教育。

8岁时读私塾,因交不起学费,学习时断时续。

13岁入新成立的醍醐小学就读。期间,勤奋好学、善于思考,深得老师们的好评。

大革命时期,中共在醍醐小学成立了国共合作的第三区党部。学校教务主任李民桢是党员,积极发动学生下乡搞宣传,丁志鉴也积极参加了这些活动。

1927年“4·12”政变后,当地的农民协会被迫解散,党组织遭到破坏,工作转入地下。

不久,中共陕西省委派徐汉儒到澄城,以醍醐小学教员身份开展工作,建立了中共党支部,并任支部书记。

徐汉儒向学生们介绍的进步书刊,对丁志鉴的思想启发很大。他在李民桢等人的支持下,发动学生成立了学生会并担任了学生会主席。

1927年10月,丁志鉴经徐汉儒、李民祯介绍加入中国共产主义青年团。

1928年春,丁志鉴任共青团陕西省东府工委青年团委候补委员,参与领导澄城沟南一带的“农民问政团”,开展抗粮、抗款、抗苛捐杂税斗争。

不久经组织同意,入大荔陕西省立第二师范学习。

1929年经李民桢推荐到王家城小学任教。期间,开办夜校,宣传教育,扩大党的影响。

1930年,丁志鉴回到省立第二师范学习。10月,经陕西省委组织部长张子平介绍,转为中国共产党党员。

期间,在学校中宣传马列主义,发动学生罢课,迫使封建顽固校长忽子申和反动教导主任曹从舒调离,校方聘请了一批进步教员。成立学生会后,丁志鉴任委员。

1931年“9·18”事变后,发动学生宣传抗日。寒假时,参与组织澄城抗日会,捣毁了亲日的国民党县党部。

1932年暑期,澄城、蒲城、韩城三县发生武装暴动,丁志鉴等人按分工破坏了电话线路,但暴动最终失败,被迫转入地下,重回大荔第二师范,接替姜炳太任党支部书记,与省委保持单线联系。

1933年“五一”节,省立第二师范党支部召开了全校纪念大会,丁志鉴以学生会主席身份在大会上讲话,宣布反对校方镇压学生运动并开始罢课。

反动校长马风岗与国民党第12师师长冯钦哉、大荔县县长温亚儒等勾结,军警闯进学校逮捕学生、镇压学潮。

丁志鉴因事外出幸免,被迫离开学校避难,后被学校开除。

1933年下半年,丁志鉴到醍醐小学任教。

这时,省委书记杜衡被捕叛变,陕西党组织受到了破坏,澄城县党的负责人张鼎安也被捕。丁志鉴等人及时互通情报,党在醍醐的联络点得以保存,并有了一些发展。

形势缓和后,丁志鉴被聘任为醍醐小学教务主任。

1936年,因反动势力进一步镇压学潮,丁志鉴被迫离开家乡到了西安。

“西安事变”爆发后,丁志鉴回到澄城,开展抗日救国活动。因起义再次被镇压,丁志鉴、雷德时、雷起云等人经西安、三原去陕北投奔红军。

1937年2月,丁志鉴到达泾阳县云阳镇参加了红军,随即转入抗日军政大学第2期4大队10队学习,并从此改名为丁本淳。

参考资料:

1、李树坤、丁子峻、马宏《丁本淳少将:人民炮兵的优秀领导者》

2、《百团大战中的八路军炮兵》

3、张雪峰《炮打美国骑兵第一师》

4、兴万涛《解放军第一个重炮团:“加农”重炮垂青史》

5、丁本淳《朱德同志关怀炮兵建设》

6、宋承志、丁本淳、文击、杜常青《从华侨青年到人民炮兵的高级将领——回忆黄登保同志》

7、《拒马河畔出奇兵——记晋察冀军区炮兵营政委宋培文》