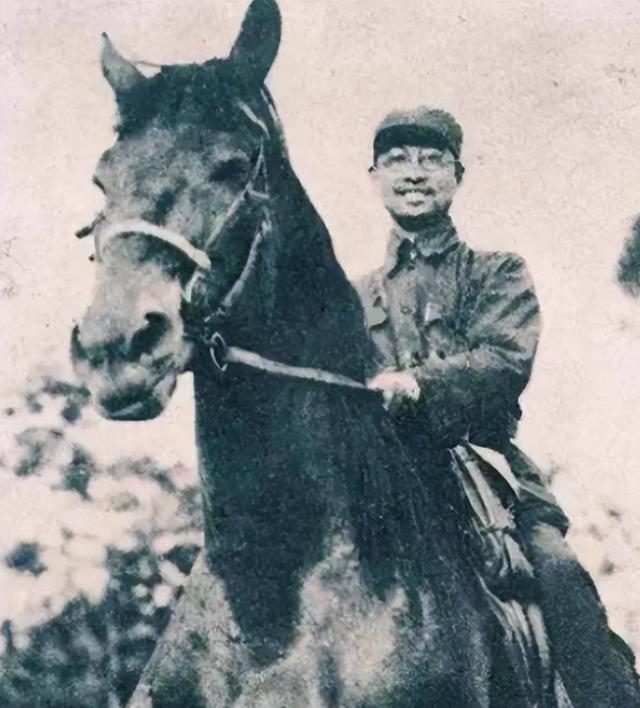

陈赓的一生,险象环生,传奇不断。

1932年10月12日,红四方面军主力西进,风雨兼程。陈赓躺在担架上,颠簸不止,伤势加重。他不愿拖累部队,决意前往上海疗伤,组织批准。

一路之上,本该是养伤的旅程,却成了生死考验。他遭遇数次险境,步步惊魂,九死一生。

一个胡宗南的部下认出他:“喂,你不是陈赓吗?”

1932年,胡宗南手下偶遇陈赓,惊奇道:我的朋友和你生得一个样子

智斗团丁,脱离险境1932年深秋,红四方面军踏上西进之路,枪林弹雨里,陈赓却只能躺在担架上,随队颠簸。

伤势日重,路途无尽,他终于按捺不住,向组织请命:“拖累部队,实在不该。不如让我去上海治伤。”

组织思量再三,还是批准了。

十月下旬,队伍行至河南南阳与新野交界,陈赓便卸下战袍,换上一身商贾衣衫,肩头搭着褡裢,手执木杖,一步深一浅,向北而去。

去上海,本应取道武汉,沿江顺流,一路轻松。怎奈红军佯攻武汉,蒋介石一惊,调重兵布防。

此时再入武汉,恐怕是自投罗网。陈赓无奈,只得改走陆路,绕道南行。

路上风声鹤唳,国民党军戒备森严。

他甫出几里,便被一伙民团拦住,几个团丁瞪着眼,将他围了个水泄不通。

他不慌不忙,摸出些银钱,塞过去,便算“买”了条路。第一关,总算过去。

可危险哪有那么简单。行路难,宿夜更难。他雇了个小推车夫,白日里推着行进,夜里投宿小客栈。

正当他自忖安全,却听得外头一阵喧哗,门被踹开,数名民团闯入,二话不说便是盘问:“哪来的?”

陈赓神色不变,淡然答道:“樊城,贩桐油的。”

“口音不像湖北人。”对方盯着他,目光犀利。

“湖南湖北本就比邻,我在樊城亲戚家做学徒,自然沾了些湖南腔。”言语不疾不徐,眼神镇定如常。

团丁狐疑不定,又问:“既然住樊城,敢问住哪条街?”

这一问,的确刁钻。陈赓何曾去过樊城?街道名,岂会知晓?但脸色丝毫未变,心思飞转。

片刻间,他想起樊城濒临汉水,遂脱口而出:“河街。”

这话倒是说得巧。樊城的确有条河街,正是桐油商贩聚集之处。团丁对视一眼,虽无破绽,仍未彻底信服。

低头商量一番,冷冷道:“明早押去南阳,好好盘查!”

风雨欲来,杀机已现。陈赓眼神一沉,心中已有了计较。

这夜,寒气逼人,风从破旧的门缝里灌进来,带着些许霉味,也衬得屋里更冷了几分。

四个团丁霸占了店铺,嚷着要陈赓睡在他们中间。陈赓心里冷笑,面上却堆满笑意,嘴里连连称是,眼神却瞥向店家,心里已有了计较。

他摸出二十块大洋,悄然递给掌柜,压低声音:“八块钱先放你柜里,回头取。”掌柜是个老江湖,哪还听不出弦外之音?心领神会,微微颔首。

陈赓又道:“剩下的十二块,买酒买肉,再备些好烟,让几位爷尽兴。”掌柜眼皮一抬,嘴角一勾,转身去张罗。

酒肉摆上,香气四溢。四个团丁本就酒瘾不轻,又见肉色红亮、烟草醇厚,哪里还顾得上个把“商人”?推杯换盏,直喝得东倒西歪,言语含糊,最后干脆倒在地上不省人事。

夜深人静,店里只剩酒气弥漫,鼾声如雷。陈赓见时机已到,轻手轻脚翻身而起。掌柜已在门外候着,牵来一头毛驴。

陈赓二话不说,翻身上驴,黑影一般消失在夜色之中。

次日清晨,临时省委交通员老李领着乔装改扮的陈赓,绕过大路,直奔新野县城北十五里的樊集第二高等小学。

这里是教书育人的地方,也是地下党的一处秘密联络点。

教导主任王慈如,手持戒尺,心怀大义。

他听罢老李的介绍,连忙将陈赓安顿妥当,又吩咐人妥善照顾,随后紧急安排转移事宜。

当夜,一辆小推车悄然驶出校门。

车上,陈赓身着长衫,摇身一变成了外地桐油商。

护送他的人则换作伙计,亦步亦趋,推车前行。一路无话,直至关爷庙前,这里离南阳尚有十六里之遥。

正行至此处,偏偏又遇盘查。

民团设卡拦路,两个团丁打量着他们,眼神戒备。那推车上的“客商”衣着考究,模样却有些陌生,一时间,他们竟不敢冒然查问。

只是,四目相对,总觉得哪里不对。一个团丁盯着陈赓,皱眉道:“这位客商,怎的不下车走走?”

话音一落,空气骤然紧张。陈赓沉着脸,不作声色。团丁对视一眼,嘀咕几句,其中一人佯作无事,缓缓朝北走去。

不好!这是去报信了!

陈赓心下一凛,眼神一闪,低声对护送者吩咐几句。

随即,那“伙计”便大声嚷道:“掌柜的,时候不早了,咱们还是去前面饭铺歇歇,吃口热饭罢!”话音未落,三人已拔腿就走,拐过小巷,直奔回樊集。

一场危机,险险避过。

王慈如接应后,不敢耽搁,立刻安排陈赓隐匿在一位中共党员家中,随后与南阳中心县委秘密联络,定下暗号、时间、地点。

拂晓之前,护送人手已就位,陈赓乔装完毕,沿着隐秘小径,经新集乘船渡白河,顺利抵达河东岸。

南阳的地下交通员早已候在岸边,接头暗号一出,二话不说,领着陈赓疾步前行,直奔南阳。

“喂,你不是陈赓吗?”一路奔波,陈赓已然习惯了风餐露宿,心里却始终绷着一根弦。南阳的夜色尚未散尽,他已辗转向北,白日藏身旅馆,夜晚急行军似地赶路。

终于,几日后,他抵达郑州。

郑州,交通四通八达,南来北往的商贾客流不断。陈赓打量四周,心知此处鱼龙混杂,不宜久留。他换了一身体面衣裳,装作普通商人,打算低调行事。

按照计划,他需乘陇海铁路东行徐州,再转道上海。火车站就在不远处,行李不多,脚步不快,他本以为能悄无声息地离开。

可事情哪里会如此顺遂?

正在旅馆歇脚之际,他忽觉身侧有一道目光,沉沉落在自己身上,带着几分探寻,几分疑惑。

他不动声色,抬眼望去,只见一个国民党军官站在不远处,脸上挂着笑,眼里却透着试探的意味。

此人是胡宗南的部下,早年便见过陈赓。

“你也是黄埔的吧?”对方冷不防地开口。

这句话一出,陈赓心中便已警铃大作。

他不答话,只作未闻,随手翻弄着桌上的报纸,目光淡然,神色如常。

可那人却并未就此罢休,反倒笑得更甚,语气笃定道:“喂,你不是陈赓吗?多年未见了。”

这一刻,空气仿佛停滞了半秒。

陈赓心头一紧,背脊微微发凉。事到如今,硬闯绝非上策,可若露出半分慌乱,反倒坐实了身份。

他略一沉吟,嘴角勾起几分笑意,语气从容,换作一口地道的上海话:“阿拉是上海人,做生意的。”

对方一愣,似是犹豫了一下,旋即摇摇头,自言自语道:“认错了,我的朋友是湖南人,跟你长得有些像。”

说完,便不再多言,转身离去。

陈赓面上不显,心中却是一声冷笑。

他并未敢久留,而是立刻收拾行装,趁着夜色离开郑州,赶往徐州,再一路南下。

已是1932年11月初,陈赓拖着尚未痊愈的伤腿踏入十里洋场熟悉的街巷。灯红酒绿,车水马龙,外滩的霓虹辉映着法租界的阴影。

可是,他没有半分留恋。第一件事,便是找到王根英。

妻子见到他,先是惊喜,随后皱眉:“你的腿……”她未多言,迅速替他联络组织。

数日后,安排妥当,陈赓被送入牛惠霖骨科医院。

四个月的治疗,他的伤终于恢复。

可他心知,这不过是短暂的休整,真正的征程仍在前方。

上海的浮华,与他无关。江南的春风,也不过是匆匆过客。

他知道,未来的路,依旧险象环生。可是,他又何曾畏惧?

参考资料:陈赓革命生涯中的几段往事 李新市