1949年的一月,华东野战军在河南永城的陈官庄地区团团包围住了杜聿明的集团大军已久,三十万国民党大军早已经饥肠辘辘,大量的国民党军战士跑到我军阵地前沿进行投降,杜聿明手底下的几个兵团乱作一团,彻底失败已经成为了事实,杜聿明也不再挣扎,经过一番乔装打扮,想要逃离战场。

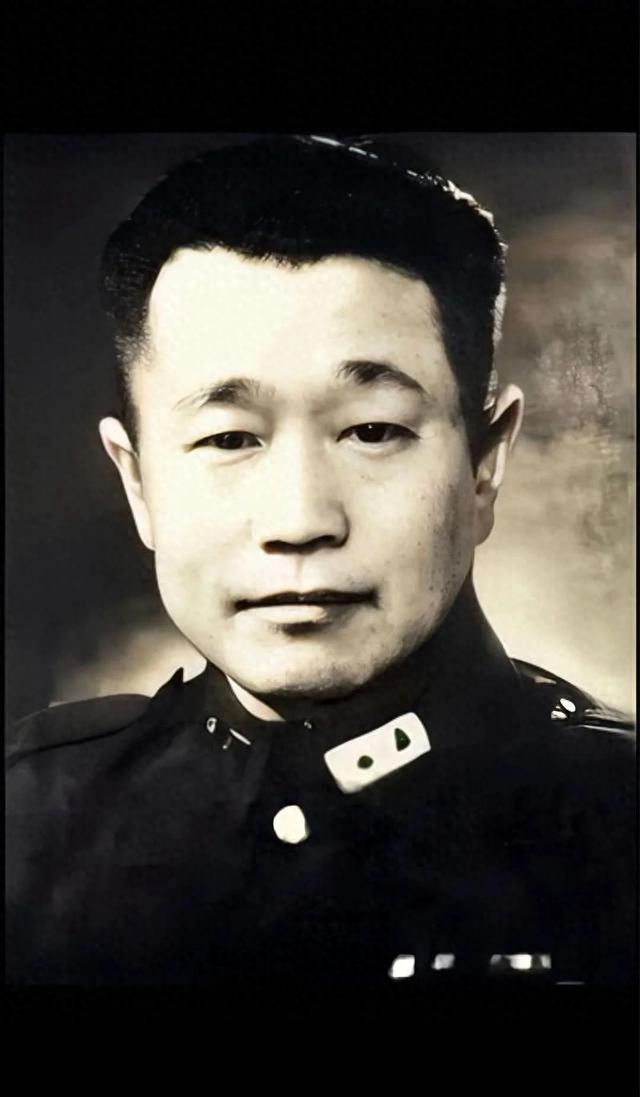

可惜的是,杜聿明最终还是被我军的战士俘获,在被俘虏的时候,杜聿明其实松了一口气,作为当时中国最为优秀的将领之一,杜聿明心中还是有着很浓重的“英雄气息”。

他知道,打败了这场战,回去之后蒋介石不再重用他,对于戎马一生的他而言,这本身就是一种耻辱。

另一方面,此次战败,杜聿明觉得心中对不起很多同僚,与其只身溃逃,不如跟他们一齐被我军所俘虏,最起码最后都还是在一起。

新中国建立之后,杜聿明被安排进入了北京功德林的劳动改造监狱,在功德林监狱中,杜聿明回忆起了淮海战役所发生的一系列事情,然后写下了一本非常重要的回忆录,名字叫做《淮海战役始末》。

在杜聿明的心里面,有一件事情当时他是想不明白的,直到他被特赦之后,通过许多渠道才知道了当年的真相,这件事情,就是杜聿明集团大军在1948年12月3日撤离徐州的时候,司令部门口曾经发生了一场小规模的骚乱,这场骚乱造成了几名国民党军官未战先亡。

而这场骚乱经过调查也没有任何头绪,杜聿明也是后来才了解到了当年那场骚乱的真相。

作为国民党方面第一梯队的最高指挥官,杜聿明的能力是毋庸置疑的,要说在解放战场上,哪几个国民党高级指挥官对我军造成过不少实际性的失败,那么莫过于这三个人,分别是,傅作义,白崇禧,杜聿明。

杜聿明是其中的“年轻派”,毕业于黄埔军校一期,他的资历最浅,但是潜力最大,而且对于国民党军队当时的机械化改革深有了解。

其实早在1948年的春天的时候,杜聿明就已经发现了我军即将在中原获得优势,粟裕此时还没发动豫东战役,但是杜聿明看出了华东野战军在中原战场上所掌握的战略优势以及主动权。

直到豫东战役以及济南战役结束,杜聿明能够确定,国民党军将在中原迎来大败,为了改变局面都域名在1948年的九月下旬,向蒋介石提出了一个计划,那就是趁着华东野战军北上,与中原野战军相距较远的情况下,歼灭华东野战军的部分主力。

蒋介石同意了得意门生的这个计划,并且安排第三随进区的冯治安派遣部队随时北上作战,但就是在这个时候,辽沈战役爆发了。

东北野战军包围锦州,立即要关闭东北的门户,国民党在东北的局面非常糜烂,蒋介石只能带着杜聿明前往东北当救火队长,杜聿明曾经担任过东北保安司令,在蒋介石看来,挽救东北局势,非杜聿明不可。

这就导致杜聿明无法预防华东野战军率先发动淮海战役,如果杜聿明当年的“各个击破”计划能够实现,在华东野战军的一部分主力被国民党军阻击的情况下,华东野战军的淮海战役确实不会那么顺利,所以这也是杜聿明在回忆录中提到一个非常关键的节点。

淮海战役的目的,是解放军解决在中原以及华东地区的主要敌人,当时粟裕的目标是国民党的第五军,也就是邱清泉的部队,其次才是黄百韬的第七兵团。

客观来讲,面对这两个敌人,粟裕从来都没有百分百的保证,比如在豫东战役的时候,黄百韬亲自率领坦克部队冲击华东野战军前线,身先士卒的黄百韬作为兵团司令战到昏迷,这也给我军带来了巨大的伤亡,粟裕被迫撤出战场,也因此将黄百韬视为头号大敌。

所以,我军在淮海战役中大获全胜,先于他们一步,这也是一个非常客观的因素。

在淮海战役爆发了几天之后,国民党在东北的局势彻底无法挽救,蒋介石只能让杜聿明回到徐州主持指挥工作,当时在徐州坐镇的“刘峙”,在战术布局和指挥上非常糟糕,而且此人十分贪生怕死,宁愿坐视国民党一个兵团被消灭,都要调集主力回援徐州保护自己。

所以蒋介石知道刘峙是不可能长期在这个位置上的,只有让杜聿明主持大局,才有翻盘的机会。

蒋介石做这个决定是对的,虽然国民党军并不是正义的一方,可是刘峙的做法,也确实是让国民党军输得这么惨的根本原因。

早在杜聿明去徐州前,回到南京的蒋介石的命令刘峙派邱清泉、孙元良兵团救援黄百韬兵团,李弥兵团附72军守徐州,可徐州剿总并没有执行。

刘峙做什么了呢?

他居然借口徐州安全,拒绝调兵救援黄百韬。

一直到11月11日日中午,刘峙通过邱清泉传来的消息,确认我中原野战军已经南下蒙城、涡河以后,才放心大胆的抽调了邱清泉兵团协助李弥兵团驰援黄百韬。

这就导致了黄百韬兵团错过了被援助的时间,大量的主力部队被我军的炮火消灭,其实刘峙做出如此失智的决策不是光这一次,在抽调孙元良兵团的时候,刘峙的错误决定导致了宿县被我军迅速解放,国民党军因此被斩断了退往南京的后路,这是杜聿明后来带着部队苦苦挣扎的原因。

当杜聿明来到了徐州的时候,所有的国民党部队指战员都觉得有希望了,可是在杜聿明看来,现在的局势非常复杂,根本就不是他绞尽脑汁就能解决的,黄百韬兵团被消灭已经是无法挽回的事实,杜聿明能做的,就是带领剩下的几个兵团撤出徐州,最好的办法就是保全实力,前往南京。

也就是说,即便是杜聿明到了徐州,也并没有改变国民党军前线的颓势。

1948年11月22日,黄百韬兵团全军覆没,徐州整体便笼罩在失败的阴云之下。

可已经预料到了这一切的杜聿明,当时反而尚持乐观的态度。

在他看来,我军虽然歼灭了黄百韬兵团,中原野战军包围住了国民党12兵团(黄维兵团),但是华东野战军的损耗肯定是很大的,而且消化被俘虏的黄百韬兵团的战士还需要一定的时间。

另一方面,中原野战军的整体实力是比不上12兵团的,所以这种包围,也可以看作是一种“豪赌”,如果国民党军率先与12兵团进行会合,针对中原野战军进行夹击,那么中原野战军会反过来被国民党军消灭。

所以,在这样的局势下,杜聿明给蒋介石发电报,希望集中徐州的主力打通津浦路,与北上的黄维兵团以及李延年兵团汇合,南北夹击我军。

11月28日,因为各处战线进展不顺利,杜聿明又被蒋叫到南京开会。

也是在会议上,杜聿明据理力争,让所有反对徐州国民党大军撤出徐州的参会者只能沉默以对,因此,蒋介石就下定决心保住徐州国民党军。

蒋介石同意把徐州全部的主力撤出来,以便将来作为保卫南京的主力。

可是杜聿明的计划并没有变化来得快,在他准备撤退的过程中,孙元良的16兵团损失惨重,基本上没有救的意义,而他的老班底第五军也遭受到了重创,第五军的四十五师被我军包围,邱清泉让72军前往救援,打乱了杜聿明的撤退进度。

也是在撤退的这个晚上,杜聿明在回忆录中提到,对那个撤退的夜晚形容只有两个字——混乱。

“分不清哪里是解放军,哪里是国军。”

但更奇怪的是,在杜聿明集团被合围前,还发生了桩怪事。

把时间放回到1948年12月3日的那个夜晚,就在杜聿明撤退途中,大军草木皆兵之际,杜聿明指挥部以及第二兵团驻地突然发生了混乱,先是响了一阵枪声,随后就有警卫驻地的士兵高喊:

“共军打进来了,共军打进来了!”

这个喊声可以说是当时的国民党大军方寸大乱,早已经输怕了的他们,被我军打得像无头苍蝇,随着解放军打来的呼声越来越高,国民党的撤退阵容也被打散,更重要的是,这些事情就发生在杜聿明的司令部门口。

这一个夜晚,杜聿明听着司令部门口的骚乱不敢轻举妄动,一直到天亮之后,枪声渐渐弱了下来,在去查看战场情况的时候,杜聿明看到了一些农民服装的人,还有一些国民党军,在他看来,这里就不存在什么共军,但这场骚乱来得莫名其妙,让他百思不得其解,

也是在多年之后,杜聿明才知道这场骚乱的根本原因。

我军在国民党中的隐蔽战线工作人员是很多的,而当时负责杜聿明司令部警卫的警卫团狙击连连长顾伯衡和连部文书刘进,他们两位同志,都是中共地下党员。

他们的想法是,在杜聿明准备撤退的时候,以大喊我军打到这里来了,扰乱杜聿明周围的警卫环境,最后俘虏杜聿明等人,这就能让后续的战争不用打了,只可惜的是,这里毕竟是杜聿明的司令部,防卫非常森严,这场俘虏计划也只能以失败告终。

陈毅老总后来都不禁感叹,如果当年能够提前联络到这两位同志,那么华东野战军派出一个团,就能够执行逮捕杜聿明的任务,这也让后续的战斗不用继续开启了,但历史不能假设,一切发生的事情都有相应的道理。

即便没有联系到这两位同志,但杜聿明最终还是输了。

本文原创自“纪元的尾声”