从三国到隋唐的这700年间,虽然王朝在不断更替,皇帝换得更多,可是士族却始终在统治集团内部中占据着优势地位,甚至一度发展到主导地位。根据相关统计,从西晋开始,士族出身的官员在统治阶层中的占比一直都在50%以上,最高时曾达到80%以上。

其中的琅琊王氏、太原王氏、范阳卢氏、博陵崔氏、赵郡李氏、荥阳郑氏等等顶级士族,更是维持了700年的强盛繁荣、绵延不绝。真是铁打的士族,流水的王朝。

士族是当时实力最强的一股社会势力,他们聚族而居,占有大量土地和人口,拥有部曲、宾客等武装力量,互相之间还联姻,在地方上拥有广泛的影响力和社会声望。你可以理解为,他们在最早的时候就是地头蛇。

这是任何一个王朝都无法忽视的力量,面对这股庞大的势力,统治者如果无法将其消灭,就必须要与其合作,将其纳入到自己的体制之中,以获取他们对自己政权的支持,扩大自己的社会基础。否则,就很难站稳脚跟,统治也很难稳固。

而对于士族来说,加入政治统治阶层,不仅可以保持现有的社会地位和利益,还能借助所新获得政治地位,来增强和扩大原有的社会地位和利益,所以他们也有这方面的需求。因此,这种合作,是双方都希望的。

士族在东汉时期开始逐渐形成,在三国时期,曹魏、蜀汉、东吴都在借助士族的力量来稳固政权。到了西晋建立并实现统一后,士族获得了充分发展,其实力进一步增长。

在这其中起到重要作用的是西晋所继承自曹魏的选官制度——九品中正制,这项制度在曹魏时,除了看候选人的出身外,还是会看其才干和品德的,但是到了西晋时期,基本上只看出身了,中高级官职、重要官职都被士族所垄断,造成了“上品无寒门,下品无士族”的情况。

著名历史学家毛汉光老师在《中国中古社会史论》一书中,根据正史记载,对从东汉末年到唐朝灭亡期间,各个时期的官员的出身做过统计。在西晋时期,士族出身的官员在统治阶层中的占比开始超过了50%,此后历朝历代无论如何变动,这个占比没有低于过50%的。

西晋灭亡前后,北方诸多士族纷纷南渡,与江东本土的士族联合支持琅琊王司马睿在南方重建晋朝,这就是东晋。在东晋时期,士族的实力发展到了顶峰,形成了门阀政治的现象,皇帝与士族共治天下,士族出身的官员在统治阶层中的占比一度高达80.8%。东晋皇权不振,皇帝只能在诸多士族的包围下,不断平衡各方势力,来保持自己的地位。

与此同时,北方的十六国由于政权更迭太过频繁、战乱不断、统治者大部分为胡人等,所以留在北方没有南渡的士族,纷纷建立坞堡自卫,对政权的参与程度不太高,这也是十六国各个政权始终无法建立有效统治的其中一个原因。

到了南北朝时期,作为南朝第一帝的宋武帝刘裕,极力想削弱士族的力量,以加强皇权和中央集权。他任命寒人掌管机要,让宗室出镇地方,并剥夺了士族的军权,这一政策为此后南朝各朝所继承并完善,这是南朝的士族子弟大部分都任职文官的其中一个原因。

这一点在毛汉光老师的统计数据中也得到了印证,士族出身的官员在统治阶层中的占比一路下降,刘宋建立时是72.2%,到了陈朝的时候就只有56.6%了,这其中虽然也有南朝梁末年侯景之乱对南朝士族的沉重打击的原因,但是这个政策所造成的影响也不容忽视。

不过,有一点必须要强调,这是为很多人所误解的,那就是在这一时期,被称为“寒门” “寒庶”的阶层在统治集团里并没有取代士族的地位。从统计数据中可以看出,在“士族” “小姓” “寒素”三个阶层中,士族一直都占有优势地位,最低也是在50%以上。士族的优势并没有消失,它只是没有东晋时期优势那么明显了而已,没有那么鼎盛了。

南朝各朝虽然通过各种措施极力削弱士族,但是士族长时间以来所形成的强大的政治力量和庞大的社会势力,不是一时半会儿就能被取代和消除的。南朝各朝的皇帝们,在政治与社会方面,仍然不得不与士族合作,还需要他们的配合,以巩固自己的统治。

而与南朝对立的北朝,作为北朝开创者的北魏,在其初期,士族出身的官员在统治阶层中的占比并不高,只有31.1%。直到431年以及439年北魏统一北方后,北魏太武帝拓跋焘广征中原士族参政。加上北魏的胡族部落也效仿汉人的习俗,变成了大小不等的家族出现在统治阶层,所以比例很快上升到了63%。

而在北魏孝文帝时期开启汉化改革之后,这个比例更是一路上涨,最后竟然高达79.7%,这个比例与南方士族在东晋时期的最高峰80.8%已经非常接近了。

到了北魏末年,朝政日益混乱,朝政大权落入了契胡族酋长尔朱荣手中,他在河阴之变中,屠杀了王公贵族、百官公卿2000多人,朝堂为之一空,北朝士族遭到了沉重打击。

不久后,北魏分裂为东魏、西魏,再后来分别被北齐和北周取代。在这一东西对立的大背景下,双方战争不断,这给了寒门、普通百姓等凭借军功上升的机会,导致东魏北齐的士族出身的官员在统治阶层中的占比下降到了58.8%,而西魏北周的占比则是下降到了69.4%。西魏北周的占比更高一些,一大原因在于是西魏权臣宇文泰通过建立府兵制、组建关陇政治集团,将大量胡汉士族纳入到政权之中。

可以说,这一时期南北士族的遭遇是一样的,虽然无法恢复当年的盛况,但是在各自的政权中仍然占据着优势地位。

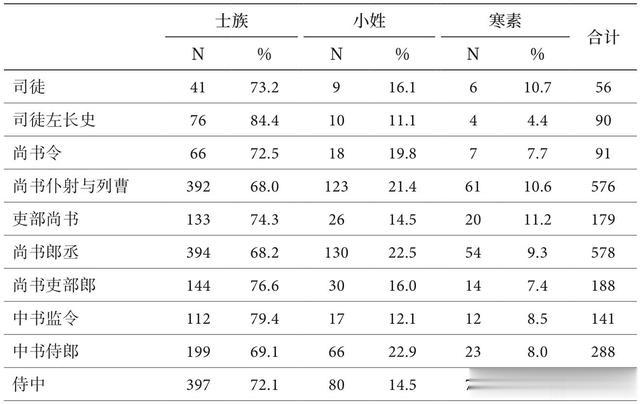

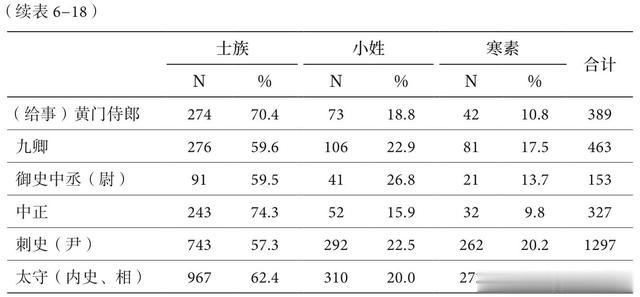

另外,毛汉光老师在《中国中古社会史论》一书中,还对两晋南北朝各个朝代主要文官的士族成分进行了统计与分析,比如司徒、尚书令、尚书仆射、侍中、中书监令、中书侍郎、九卿、御史中丞等这些掌权的高官,发现其士族成分更高,从而也证明了其优势地位。

到了隋朝时期,隋朝结束了魏晋南北朝乱世,由于隋朝是通过比较和平的手段继承了北周,所以士族出身的官员在其统治阶层中的占比和北周差不多,达到了67%。

随后的唐朝实际上与西魏、北周、隋朝一脉相承,唐朝在其初期,唐高祖、唐太宗统治时期,比例也都是60%多,主要是关陇士族和山东士族,这都是北方士族,因为南北乱世最终是由北方政权结束的,这奠定了北方士族在隋唐两朝政治中的地位要高于南方士族。

而到了唐高宗、武则天统治时期,很多人都知道他们联手打压士族,尤其是武则天更狠,希望以此来巩固自己的统治。不过,武则天通过科举和举荐等方式新引入自己政权的人,仍然是以士族居多的,这其中有一部分是唐代新士族,它们取代了一部分的魏晋旧士族。

从毛汉光老师的《中古统治阶层社会成分统计表》《唐代旧士族与新士族统计表》中能看出,在武则天统治时期,士族出身的官员在统治阶层中的占比和唐朝初期相比没有太大变化,只有些许下降,在63%左右。但是魏晋旧士族在唐朝士族中的占比,和唐朝初期相比已经下降了10%,到了51.5%,而唐代新士族则从3.3%上升到了11.8%。

因此,这种变动仍然属于士族内部的变动,是一个士族取代另一个士族的变动,士族在政治上、社会上占优势的地位并没有变化,整个社会架构仍然是以士族为主导的。士族确实在衰退之中,从南朝就已经开始了,但是此时还没有达到退出历史舞台中央的程度。

我们可以看另一组数据,据统计,整个唐朝共有宰相366人,其中最顶级的18家大士族,比如赵郡李氏、陇西李氏、博陵崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏等,出身的宰相有187人,占据了半数以上,要是算上次一些的士族的话,这个比例会更高。

整个唐朝,士族出身的官员在统治阶层中的占比最低的时候是安史之乱后的一段时间,安史之乱对士族的打击很大,但即使这样,占比也有56.2%。

这里可能有人会有疑问,隋唐不是废除了九品中正制、实行科举制吗?为什么士族所占比例还会这么高?

这里涉及到唐朝的选官制度,也就是唐朝并不完全都是通过科举来选拔官员的,还有其他途径。这里我们不细说了。单就科举制来说,平民百姓能参加科举,那士族子弟也能参加科举呀,而且人家先天就占据着大量的政治、经济、教育等资源,这不是平民百姓能比的,哪怕大家在明面上确实是处于同一起跑线上的、是公平的。你想想平时生活中看到的一些考试、制度,不就明白了吗?

因此,它所造成的结果就是,在唐朝,考中科举的人里面最多的就是士族子弟,这些士族子弟通过科举进入官场,占据了各个重要职位。据统计,整个唐朝科举出身的官员里,士族占了69%。

科举制的出现,对于平民百姓、寒素阶层的上升当然是有帮助的,相比于魏晋南北朝时期只看出身,是有所进步的。然而在科举制实行的初期,它在这方面发挥的作用并没有人们想象中的那么大。一项政治变革,如果缺乏必要的政治、社会条件,只是单纯的制度变革,并不会立即发挥它应有的作用。因此,虽然唐朝实行了科举制,但是它被士族所利用,来保持自己的政治地位。

毛汉光老师在《中国中古社会史论》这本书中对此评论道:“古今中外在政治、社会、经济或文化诸方面有力量的一些人或人群,常常运用其力量,有形无形地钻进外表公平的律法壳子,从而取得实利。”

那士族为啥会在唐末五代的时候逐渐消失呢?直接原因是唐末五代的一系列动乱,对这些唐朝的士族大肆屠杀,直接从肉体上进行了消灭。不过,这里面有个问题是,魏晋南北朝的时候,士族也经历了类似的动乱,比如侯景之乱、河阴之变等,南北士族也被大量屠杀,均遭到了沉重打击,那时候士族为啥没消失呢?偏偏唐末五代的一系列动乱,士族就消失了。

其中一个重要原因是隋唐中央集权的加强和实行了科举制。

士族起初只是地方上一股强大的社会势力,统治者将其吸收纳入政权后,他们又成为了一股强大的政治势力。魏晋南北朝时期的很多士族,既在中央担任官职,维持其政治权力,同时还在地方上经营其庞大的产业。既有政治性,也有社会性,既是中央官员同时兼任地方领袖。

这样做的一个好处是,士族即使在中央失势了,还可以回到地方做地头蛇。哪怕在中央受到沉重打击,也可以凭借其地方势力东山再起。因此,魏晋南北朝时期的士族,相对来说不容易受动乱和朝代更替的影响。

而到了隋唐时期,隋朝、唐朝的中央集权程度比魏晋南北朝时期的各政权要强,任命和推荐官员的权力全部都收归了中央,连地方州郡僚属的任命权都被中央收回去了。这就使得士族不能长期留在地方,必须要经常在京城活动,才能获得更多的做官机会。

而且从隋朝开始实行了科举制,很多士族子弟通过科举入仕。唐代科举的试卷是不弥封的,就是不盖住考生的姓名,考官一看就知道这个试卷是谁写的。所以考试的人如果要是创造出有才华的名声,容易入选,居住在京城,就会有种种的便利条件。举个例子,你想你在地方再有名,得啥时候才能传到考官的耳中呢。

参加科举考试的人考取后,并不会直接授官,还要经过吏部或兵部审核,合格后才行。如果没有考取的人,也可以找他人推荐去担任次一些的官职。你要是一直在地方上,这些官职哪还轮得到你呢。于是,唐朝士族的各个家族,纷纷派遣家族中最优秀的子弟长期居住在京城以谋求官职。

士族子弟很多代长期居住在京师,加上大家族分房分支,时间一长,彼此之间血缘关系越来越远,感情也越来越淡薄。士族逐渐脱离了原籍,成为了纯官僚人物,其地方性消失了。因此,晚唐时期的士族早已脱离地方,它们由一股社会势力彻底变为了官僚体系中的一员。

这种官僚人物毫无地方根基,对于动乱的抵抗能力很弱,很容易随朝代兴衰而浮沉。因此唐末五代的一系列动乱,使得两京地区的士族被大量屠杀,遭到了毁灭性打击,最终使得这一兴盛了700年的士族阶层从此消失了,且此后到了北宋时期由于中央集权、皇权的进一步加强,科举制的改良等原因,使得这一阶层也再未复兴。

参考资料:

毛汉光《中国中古社会史论》