在河南省洛阳市孟津县官庄村东南,高沟村西,临近X020的一处平凡果园内,现存有大小两冢,当地人称作大小冢,陵墓编号为M6、M7。

因1946年2月,小冢(M7)中出土了《文昭皇后高照容墓志》,加之《魏书》中曾记载“文昭迁灵榇于长陵兆西北六十步。”

因此这两座冢茔大的被认为是北魏孝文帝元宏的长陵(M6),小的则被认为是文昭皇后高氏的葬地(M7)。

作为北魏迁都洛阳后第一位葬于洛阳的帝王,孝文帝的长陵,是我们此次洛阳之行的重点之一。

因北魏后世的陵墓几乎围绕在长陵周围,出土墓志也常常提到长陵的方位,所以长陵也是洛阳北魏墓葬的核心区域。

2019年中秋,从北魏宣武帝景陵离开,我们取道景陵北侧,观了一眼平时少见的景陵角度,便赶往了其父北魏孝文帝元宏的长陵。

北魏孝文帝元宏,是北魏献文皇帝拓跋弘的长子,母传为李夫人。

皇兴元年八月戊申,他生于平城紫宫,也就是今日的大同。

从史册记载,他是伴着各种奇象而生,有异姿的帝王。

尽管这些不过是后世史家的夸张,但历史确实证明了他的特殊。

行于现如今的洛阳,周围的景色与地名,总让你不经意间忆及北魏的故事,可望见满目疮痍,没于田野间的昔日繁华之都,又难免生出些悲凉。

当初的孝文,以南伐为由,一举敲定迁都之计,也让这座被他选定的国都走向了极度的辉煌。

可迁都所带来的矛盾,与汉化所带来的矛盾一直在不断发酵着。

功过是非,从没有定论,却存在着一定规律,正因万事万物皆有双面性。

不知道长眠于都城以北的元宏当初若是多活些年景,是否能够改变北魏的悲惨命运,而目睹了河阴那场惨烈的杀伐后,元宏又是否会后悔当初的选择呢?

北魏之兴盛,因他而来,北魏之衰亡,因他而起…

怀着复杂的心情,我们接近着长陵所在的区域,希望能一睹这位帝王的风姿。

秋日午后的阳光灼灼,道路上少有人烟,到达孝文帝长陵所在的果园时,如我们先前所料,在非采摘的季节,大门是紧锁的。

在门外张望呼叫时,园内一直未有人应答。

空空的园路,让我们基本肯定了果园里头没有工作人员。

但毕竟墓主人是北魏洛阳墓葬区域最重要的帝王,来都来了,怎么能就这么放弃掉呢。

于是大家开始四下寻找附近的村民,向东侧探察起其他的门,并开始了从缝隙里各种尝试拍摄长陵的土堆堆。

寻找间,因北侧靠东的一门可以望到长陵,我们驻足在此观望呼叫。

而就在这门附近,刚好有一所学校。

我也不知道啥时候养成的习惯,走陵时好像碰到学校都会进去问问。

抱着试试看的心态,我们前去探了门。

一开始学校也没有人回应,过了多时,才出来了人。

闲聊间,听意思是这边管理果园的人都回家了。

本以为我们已经进入无望,不想走神儿看坟的功夫,H哥竟然开车失踪了。

而很快,车又从西侧驶回。

紧随其后,开着摩托的师傅径直停到了大门口开始找钥匙。

这一举动,真是惊艳了我们等候的时光!

我也着实是觉得大家一起走陵的时候真的可以各显神通,克服重重困难~

师傅帮我们开了门,又给我们大概描述了下文昭皇后陵和长陵的位置。

因为两陵分处果园主路的东西两侧,所以师傅建议先前往文昭,再去长陵。

沿途欣赏着果园之景,目测距离确实是文昭更为近一些。

但估计是对孝文帝的喜爱,此时已经有几位奔向了长陵,开始在草木茂盛之处寻找起上冢之路。

兵分了两路,趁着人少,我和D姐等人慢悠悠地穿过一条被草木覆盖了的小路,接近着这位死因成谜的文昭皇后迁葬之地。

文昭皇后高氏,讳照容,是北魏孝文帝的贵人,宣武帝元恪,广平王元怀之母,司徒高肇之妹。

她生于东裔,在孝文帝在位初期举家西归,到达龙城镇,因德色婉艳,任充宫掖,后又被文明太后冯氏相中,十三岁入了掖庭。

据说她小时候曾梦在堂内立,而有阳光从窗户照进来,她怎么躲避,光仍然照射着她。

这个神奇的梦,似乎预示了她未来的富贵命格。

但实际,高氏生前并未做过皇后,死后孝文帝也仅仅给她谥曰文昭贵人。

到其子宣武帝登基,她被追封为后,在其原有简陋的葬地上就起山陵,号终宁陵,置邑户五百家。

等到孝明帝元诩登基,高氏才算得上真正在死后享受了太后的葬礼。

史书记载高氏在北魏孝文帝迁都洛阳后,自代入洛,暴毙于汲郡之共县,也有说是因为当时备受宠爱的冯昭仪,也就是后来的幽皇后有抚养当时还是太子的宣武帝的想法,所以遣人谋害了她。

从墓志上的记载来看,高氏实际于太和廿xxx四更时薨逝,并且死于洛宫之中,而非路上。

史册与墓志的差异,勾起了我的好奇。

这位生平略显坎坷的皇后到底因何而死?在现如今的时光里,我们又能窥见多少真相呢?

流转千载的时光,让山陵凋敝。

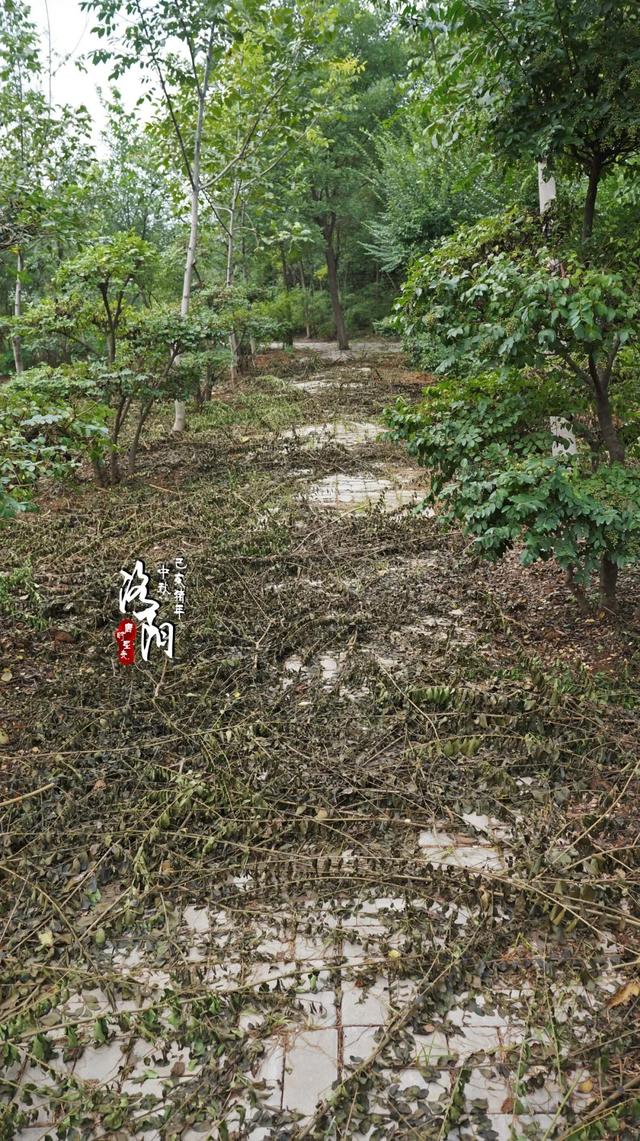

眼前的道路在萧瑟的秋日中布满荆棘,也让我们在不觉间踏上了当初的那段光阴。

我想,文昭后的死有两种可能。

第一种,也是正常的死亡原因,因突发恶疾而亡。

因墓志中并未有明确的记载高照容被人陷害,“曾未龙飞,遗弃万寿”的感慨更似天命所由。

而史书中提到过宣武帝朝见幽皇后之间的一些细节。

所以我个人感觉幽皇后和宣武帝之间的关系并不差,若是幽皇后害死其母,宣武帝的态度不应该如此缓和,当然隐忍除外。

最关键的一点是,北魏孝文帝未废除北魏一直以来子贵母死的制度,所以对于幽皇后而言,自己荣宠日盛,高氏早晚要被杀,不需要她去动手。

但如果是孝文帝有想法废除北魏这项制度,事情可能就有很大的不同了。

这也是我想到的第二种可能,文昭后是因为北魏子贵母死制度被杀。

首先来看墓志上“太和廿……四更时”中间不可辨别的部分,这里大约是3个字。

如果算上年月日信息,我感觉至少要四个字才可能完整,故暂按四个字算,年份我觉得是二十年,日期则在朔望之日,加上年月两字,或一字,可以大致推测高氏死于太和二十年,月份可能在年底10-12月间。

比较奇怪的一点,是墓志上四更时的记载。

因为北魏的墓志,很多是以比较笼统的时辰来记录的,比如丁亥,己亥之类。

这样的记录时间放在现在时间范围比较广,不算精确。

但高氏的墓志却明确写明了四更时。

这个看起来略显精确的时间,我推测有两种可能,一种是高氏死时,更声刚好响了,但这种不一定有人会记住。

另一种,则是高氏必须在这个更声响时喝下毒酒一类的东西…也就是被孝文帝依照祖制赐死了。

然后我们来回顾下太和二十年前后发生的事情。

不难发现,太和二十年,对于孝文帝而言是很重要的一年。

这一年,他的汉化正在如火如荼地进行着,甚至为此在当年的十二月丙寅废掉了原有的太子,这个废除,成为了宣武帝元恪当太子的契机。

也是这一年,据说因为冯昭仪挑唆,孝文帝废掉了原有的冯皇后,这使得皇后之位空闲,冯昭仪和高照容都可能成为下一任皇后。

情感上讲,那时的孝文心里应该满满都是冯昭仪。

太和二十一年,为了解决这两件大事,宣武帝元恪在正月丙申被立为了皇太子,同年七月甲午,冯昭仪被立为了皇后。

连贯来看,高氏死后,冯昭仪也失去了竞争对手,顺理成章成为皇后,成了抚养宣武帝的人,当时所传的冯昭仪害死高照容也很说得通了。

至于这件事冯昭仪是否是主谋,我们不得而知,但从北魏一直以来的子贵杀母制度来看,时间点可以吻合。

所以在后世改葬的墓志中,因为遗憾于高氏在汉化改革后仍死于此类原因,而有所遗憾,却又不愿言明这项残酷的制度。

至于仁慈如孝文,早先不欲袭前事赐死林皇后,在祖母和多方压力下依照了祖制,自己亲政后为何还会决定采用这项制度。

我想一方面或许源于对冯昭仪的爱恋,另一方面,恐因多年受制于祖母,体会到了女主当政的弊端,不希望自己的儿子会遭到同样的待遇,也不希望自己心爱的女人在未来会受制于人吧…

可惜的是,当未来他意识到了那个曾经被她深爱的女人背叛了自己,同样用这样本被他所厌恶的方式,赐死了他曾爱过的女人,以防止她重走祖母之路…

脑洞的情节或许不是历史的真相,但千年后,高照容也好,其他几位皇后也好几乎都埋葬在了长陵的陵域之内。

孝文帝被记载下的皇后数量算是北魏皇帝里最多的,她们或在后位上被制度所杀,或因失宠被废,或因伤了帝王的心而死…

相比之下,没有运气活到儿子登基的高氏似乎更幸运一些。

因为在她死后,他的儿子,孙子为她改葬追尊,让她得以在千载的光阴里,成为了陪伴孝文帝最近的那一人…又有何不好呢…

脚下草木断裂之声稀稀疏疏,眼前的青冢被树木遮住了大半样貌,我们绕了半圈却始终无法看到它的全貌…

而隔着历史的时空,或许这位皇后的死因只容我们想象猜测,写下难以证实的故事,而一切的真相,都随着太和年间那些波涛汹涌的内外争斗成为了解不开的谜团。

信步走在后世的小路上,从冢西向南,再向东,脚下的障碍已经消失。

道路两侧花开花落,凋零了女人们当初的皇后梦,埋葬在无限的光阴里。

闷闷的响声打断了繁杂的思绪,原是又一棵核桃掉落在地。

文昭后的冢茔周围多植了核桃,不知道有没有暗暗寓意着夫妇和睦之意。

冢北侧的土层裸露较多,听XW形容土层里的白灰,我们上前又是好一阵研究。

不得不说,古人打得土,看起来就是比现在的细腻结实……

从文昭的冢茔离开,继续向南,我们才发现原是有大路可以通向冢茔,刚刚竟然选择了一条少有人走的小路,也难怪路上都是落木。

路口附近,两方牌子介绍了当初孝文帝长陵的确认与孝文帝的功绩。

后知后觉得PT姐此时才激动地反应过来,原来这就是迁都洛阳搞汉化的那个帝王呀!

所以说孝文帝还是名气大,不像我们上午看了一路的北魏帝王们,多数都是被遗忘的存在。

听长陵上下来的同伴们描述了上冢之路的位置,我们拜别文昭,开始探访起这位传奇的帝王。

上冢之路看似被人踩出来过,但艰难与否还是要看自己感觉的。

路整体而言有些狭窄,周围树木较多,并且有不少酸枣,秋季行进容易剐蹭是肯定有的…

另外,途中某一两段确实很陡峭,若非男士帮忙,上起来还是有些困难。

偶然回头,见文昭之冢于树木后时隐时现,颇有些隔阂之感。

但登高所见,确实是适合观察文昭陵墓的角度。

漫长的上冢之路,障碍重重,却又通达墓顶。

我想这或许正如这位帝王的一生,一直在克服着重重困难,为了心中的目标,勇往直前,纵前路崎岖,亦愿独往…

孝文帝元宏自幼被名义上的祖母冯太后抚养,早年间,诸多的叛乱一直在北魏的国土上上演着,而他又赶上了父亲与祖母间的争斗…

想来他早期的帝王生涯并不得什么自主,政不由己不说,也过得芒刺在背,甚至曾险些被废。

但元宏的性至孝不说,也是一个很有胸襟的帝王,并不曾因为成长中遇到的诸多苦难仇视过谁…

他对父至孝,对诸弟怜爱,未曾有过芥蒂,对有恩与自己的臣子,也是多有纵容。

而影响他一生最深的人,可能是他没有血缘关系的祖母——文明太后冯氏。

冯太后于他,一方面是严厉的祖母,让他敬畏尊崇,深深依赖,另一方面则更像是他帝座上方悬着的刀,让他不得不谨慎隐忍,以防重蹈父亲的覆辙。

他对“祖母”的感情恐怕很难用单纯的一个词语描述,应是相当复杂的。

但不论是爱也好,恨也好,这一切恩怨似乎在冯太后离世后便不再重要。

毕竟,那是养育了他多年的人,并且潜移默化地影响着他的思想与人生,甚至,为他的家国做出了巨大贡献之人。

最终,他奉行了儒家的孝道,在不觉中继承了祖母的想法,开始绘制起自己的家国蓝图。

登高而望远,龙过浅滩后势必要翱翔于九天…

这位在北魏历史上,乃至中国历史上至关重要的帝王,在千年前,便拥有着现在人都难以企及的勇气和智慧…

改革,放在任何时代都不会是一件容易的事,也势必会有墨守陈规的势力阻挠。

同样,改革的代价向来不会太小。

孝文的与众不同,是他敢于在北魏蒸蒸日上时,选择打破固有的一切,迎接未知的挑战,改变一切残存在族人骨髓之中的意识。

他的改革,使得鲜卑完全融于了汉家,使得“野蛮”开始彻底走向文明,使得北魏开始渐渐被时代认可,使得后人将其渐渐尊为正朔,更使得后世多代受到其影响…

可另一方面,他又让繁荣的北魏开始转折,纯种的鲜卑走向衰亡,而他的迁都之举更为未来的国灭埋下了深深的隐患。

其实在他的意识里,是有安抚六镇的想法的,但或许那些在迁都文治,和统一南朝之前,都不是首要的事情。

可终究,他终其一生都没有实现攻灭南朝的梦想…而他的子孙又没有他这般的远见和魄力,终究只能眼见着家国走向衰亡。

太和二十有三年三月,元宏再次亲征南伐,于途中身体不豫。

在病情危笃之际,他想起了自己曾深爱,却已经背叛自己的皇后冯氏,恐是为了防止冯氏成为第二个祖母,他下令将其赐死,又令诸王辅政。

夏四月丙午朔,元宏崩于回师路上的谷塘原之行宫,时年三十三岁。

为了防止南齐突袭,诸王秘不发丧,至鲁阳才发哀,还京师,后为其上谥曰孝文皇帝,庙曰高祖。

五月丙申,葬长陵。

不知不觉中,我们已经接近了长陵开阔的陵顶。

此时一片红润的酸枣就如迎接胜利的果实,长满了陵顶的周边。

跋涉后的喜悦,与秋日里自然的馈赠,在这一刻交融在一起。

大家纷纷捡拾着枝头的酸枣,盛赞起孝文的功勋。

见XW正用望远镜张望,借来一看,原来下方还有个碑亭,不知道是否与长陵有关。

因为这个发现,大家决定下冢后前去看看。

在冢上四下而望,感觉孝文的陵墓位置真的是极好,若是晴朗的日子,这里应该可以北望河桥,东南望洛宫,算得上是一处守护子孙绝佳的地点了。

见姐姐们仍在专注于酸枣和文昭,我也忍不住举起了一把酸枣,以孝文之心,敬陪他千载的这位太后。

尽管生前的她不一定备受孝文帝宠爱,但千载之情又有谁能超越得了。

可惜此次行程,我们未及前往终宁陵的位置,不能将她的初葬地走全。

在冢上忆过孝文,敬过文昭,大家合个影,在下方的催促声里匆忙下冢。

冢上茂密的植被,为他做成了天然的防护衣,若不走近,又怎能留意到下方的土层,竟是千年前便存在的呢?

门口谢过了师傅,我们才驱车绕至冢茔东侧,停在文保碑前。

原来刚刚上方所见的碑亭,正是文保碑后面的一处平台。

如果果园无法开门观看,这里的位置是来拜谒孝文最好的地方…也非常适合合影…

在孝文帝陵前的这一番折腾,天似乎越发蓝了,晨起时的迷雾云烟也一一淡去,此时立于碑亭中远望这巨大的冢茔…

田野青青,岁月长安…

这座处于天下之中的城市,或许真的有太多吸引他的地方…

天下之中是一种信仰,死葬北邙也是一种信仰。

他并不曾后悔过自己的所作,只会遗憾自己的生命不够他去完成所有的梦…

从北地的贫寒中走来,舍弃了鲜卑的旧俗,他预见了未来的时代走向与历史趋势必将是一个融合多元的世界。

他想要做一个被中原认可的帝王,被不同文化认可的帝王,而不是一个偏安北地的鲜卑人的王。

而他要的大魏,亦不是一个鲜卑的北魏,是一个涵盖了南朝的大魏,是一个胡汉可以相互融合共同繁荣的国…

他胸中的蓝图,如此宏伟,却偏偏没有时间去完成,而守望在此的他,只能眼见着子孙后世一次次无力地跌倒,眼见着尔朱,高氏横行于天下之中。

不过他最终等到了…

那是百年后的李唐与武周,神都洛阳的景色,或许就是他曾期待过的样子吧…

拜别孝文,下一站便是文昭后与孝文之子元怀之墓。

相关阅读: