声明:本文依据权威资料并融入个人观点编写,文末已列明文献出处及附上截图,敬请查阅。

上世纪70年代,红二代邹雪生遭遇家庭变故,父遣返江西,母自缢亡故。年仅17岁的他携7岁弟弟,响应号召上山下乡,成为知青。

这一离别长达41载,同批知青早已返乡,邹雪生却坚守北大荒贫地一生。幼弟被送走,妻子也因生活困苦离他而去。

或许因时间流逝太久,现已无人再向他询问:“你计划何时重返北京?”

他转而询问:“你如此生存,究竟有何意义?”

邹雪生头发花白,却毫不在意,依旧期盼着那封迟到三十余载的信件。

【一、 家道中落的红二代】

邹雪生童年记忆模糊,只记得生于高墙大院,父亲是红军战士。本应如高院子弟,受良好教育,获稳定工作,享新时代福利。

他17岁时,家庭遭遇变故,父亲被遣回江西劳动,母亲肩负起养育两子的重任,一切瞬间崩塌。

更严峻的是,接连收到关于父亲的不利消息后,长期默默承受谣言的母亲终于无法继续忍受。

那是一个秋日夜晚,邹雪生假装睡着,而母亲在弟弟床边无声哭泣。年幼的弟弟不明所以,用小手在母亲脸上抚摸着。

那晚,邹雪生的母亲用红绳自尽,留下兄弟两人相依为命。

弟弟失母照料,体弱多病,邹雪生囊中羞涩,仅能背弟求医。医生初欲行善,认出二人身份后,面露不悦,将他们逐出。

邹雪生坎坷命运始于年幼失怙,这只是个开端。

1968年冬,一名解放军告知两兄弟:根据国家政策,知识分子与城里青年需上山下乡,接受贫下中农教育,他们均将被派往黑龙江参与劳动。

邹雪生听后惊愕,急询解放军同志,弟弟年幼多病,能否自行前往。此请求遭拒,缘由仍是父亲的身份问题。

离京之夜,兄弟俩赴回民公墓,做母亲最后祭奠。弟弟痛哭不已,邹雪生则坚定誓言:必代母照顾好弟弟。

听着火车站响起的“赴农村、边疆,赴祖国最需要处”的歌声,邹雪生心情略感宽慰。前路虽暗,却摆脱了邻里冷眼的困扰。

他计划与弟弟共度一生,履行对母亲的誓言。然而,下车不足一小时,连队以弟弟年幼为由,强行要求将其遣返回家。

邹雪紧握弟弟的手,仍无法阻止离别,弟弟被送回父亲处。那里环境更恶劣,父亲虽相伴却非依靠,7岁的他如何独自生活?

他内心痛苦难当,但仍须面对现实。引领他走出阴霾的是同行知青的温暖关怀,这份情谊让他逐渐重拾希望。

【二、 无依无靠的知青岁月】

邹雪生在弟弟离开后,随即被安排前往黑龙江生产建设兵团,具体地点是铁力独立二团。

起初,他担心旧身份会遭团领导冷遇,但所在班级领导平易近人,鲜少开会,亦不轻易严苛批评。

北大荒劳动艰辛,知青们日扛砖泥,夜掰苞米打豆。邹雪生尤为勤快,远超众人,班长常戏言:“他丝毫不像北京人。”

邹雪生听后未恼,嘿嘿一笑,他从不视自己为北京人,北京户口仅让他忆起往昔痛苦,别无他益。

与他共处的知青遍布各地,各怀故事,相处甚洽。其中,叶明与孙杰与邹雪生最为亲近,均为城里大学生。邹雪生身为队长且同为城里人,私下常予他们关照。

邹雪生未曾料到,他无意间的一个行为,被知青战友们铭记终生,尽管这是后来的事情......

总之,初至北大荒时期,乃邹雪生一生中最欢乐时光。然时光流转,知青们或凭家眷或凭关系纷纷离去,就连挚友叶明亦返京。

离别之日,叶明赠他钢笔一支,他回赠叶明诗作两首,并相约:“日后若有机会回京,务必相聚。”

叶明已归,邹雪生独留宿舍,因他无力重返北京,且世间已无亲人可依。

唐朝诗人李贺曾叹“月寒日暖煎人寿”,感时光飞逝。邹雪生的青春,同样在日复一日的劳作中悄然消逝。

【三、 欠债后妻离子散】

十七八年光阴飞逝,邹雪生成家立业,育有一女,然而生活依旧未见好转,他依旧浑浑噩噩。

邹雪生为不荒废北大荒岁月并欲再见战友,瞒家人承包土地,借三万外债,计划种植经济作物以实现致富梦想。

1990年,遭遇罕见大洪灾,邹雪生种植的作物全损,连储备的种子也因生存所需与家用耗尽,天灾之下,颗粒无收。

邹雪生受打击后,开始抽烟酗酒,生活困顿。妻子无法忍受,撇下女儿与他离婚,结束了衣不蔽体的生活。

讽刺的是,恋爱时她妻子仅15岁,邹雪生坚决反对结婚。是她主动提出,恐错失最后一个北京知青。昔日甜言蜜语,今已变为彻底背叛。

妻子离去后,邹雪生独自照料年幼女儿。他不怪妻子,只恨自己无能给予更好生活。欣慰的是,女儿非常懂事,18岁便南下打工,补贴家用。

邹雪生孤身一人,年岁已高,四五十岁,常年体力劳作致老病交加。但为了生计,他不得不外出寻找工作。

冬夜,他常裹单薄被单回忆往昔,念及女儿、叶明、孙杰及父亲和弟弟。三十载光阴流转,不知他们模样是否改,是否还记得这位北大荒的北京知青。

邹雪生渴望昔日战友叶明等人来信,却又转念,他们或许已成大领导、大老板,拥有各自家庭与生活,年岁已高,恐难忆往昔,更忘却了自己这匆匆过客。

邹雪生以为将终老北大荒,孤独离世,但命运转折,赋予了他重返北京的机会。

【四、 命运的转折点】

2008年某日,邹雪生于工地搬运水泥。他原为知青,掌握机械维修,然年岁已高,视力模糊难辨零件,迫于生计,只得在建筑工地从事繁重的体力劳动。

夏日炎炎,邹雪生刚搬完一袋百斤水泥,头脸尽染泥泞。正欲再搬,包工头递来一通电话。

电话中传来他熟悉的声音:“队长,我是叶明,你好吗?”

邹雪生身躯轻颤,难以置信地说:“你是叶明?竟还能辨出我的声音?”

电话另一端传来同样激动的情绪:

我想你,大家都盼着你。梅小立和孙杰都在此,希望你能过来与他们交流,共叙旧情。

邹雪生听后老泪纵横,战友们未曾忘记他。在此,他隐瞒了北京人与知青身份,只说自己是江西打工者。而今,终于有人认出他,亲切地称呼他为“队长”。

战友闻其遭遇皆唏嘘,欲探望。邹雪生拒之,言家破旧无以招待,且北大荒山遥远,路途艰辛,不忍老战友折腾。

他未料到,通话次日即接获通知,叶明与孙杰已抵团部,正在昔日分别的十字路口等候。

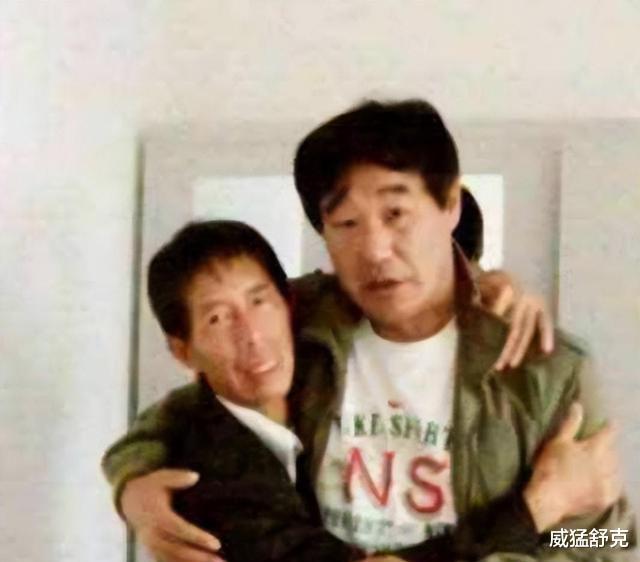

三位昔日上山下乡的战友,历经半个世纪岁月,如今再度重逢,紧紧相拥,情感依旧深厚。

【五、 跨越世纪的战友情】

聚餐后,他们赴邹雪生家,发现屋内破败,无处落座,战友们皆愕然。

队长,这是你的居所?这便是你的日常?你如此度日?

叶明声音沙哑,邹雪生宛如犯错孩童,轻声道歉:“对不起。”

叶明与孙杰一同抱住他,质问为何不早说还活着,随即递上500元:“我就带这么多,你先用着。”

回宾馆途中,众人情绪低落,叶明尤为沉默,不发一言。

张谊族对叶明说,叶明这些年常提起他,因他是唯一未归北京的人,叶明心怀忧虑,多年来一直在寻找他。

叶明真后来成为大官,但与邹雪生所想不同,战友们始终未曾忘记他。他们心中,叶明真的地位从未因职位变迁而改变。

叶明夫妇临行前反复嘱咐他保重身体,并告知已与当地领导沟通,他的知青身份将很快恢复。

他们此次返京,定会处理他的户口迁移事宜。他们劝道:“要看开些,咱俩都六十了,就算不为自己,也得为女儿好好活着。”

邹雪生认真倾听,户口与身体他已不再挂怀。但三十载光阴后,仍有人记得并关心他,这让他倍感喜悦,无出其右。

办理户口遇阻,邹雪生父亲户口早年迁出,无档案证明其北京身份。即便有档案,也需直系亲属在京方可落户。

邹雪生欲婉拒战友帮助时,叶明夫妇坚持相助,决定将其与女儿户口迁至自家,哪怕面临重重困难,他们也誓要办妥此事。

邹雪生内心深感动容,知青情与战友情谊深厚,如同亲人一般。

2009年7月22日,邹雪生携女儿重返离别41年的故乡北京。

女儿述说,在深圳工厂向老板请假时,老板误以为她在说谎。

打工妹声称能搬回北京,实则不愿工作,直言不想干,无需掩饰为借口。

邹雪生听后微笑,自15岁离家赴北大荒,至58岁归来,岁月匆匆,经历纯净无痕。连他自己,也忘却了昔日身份。

后续时光,他获得了41年工龄的薪资,并数次登上报纸。然而,邹雪生鲜少谈论过往,任由他人讲述他的历程。

有人称他为中国最后的知青,亦有人认为他就是小说《活着》中富贵的人物原型。

邹雪生持不同看法,他自觉较富贵稍幸,生命垂危之际,昔日战友寻回他,为其人生带来转机。

暨南大学张嘉琪于2022年5月21日研究发表《20世纪90年代女知青回忆录》,该研究专注于探讨90年代女知青的回忆录内容。

中国农垦,2020年7月3日记,那段北大荒的知青岁月,深刻难忘。