中秋国庆期间,正值大闸蟹集中上市,在一众阳澄湖大闸蟹、兴化大闸蟹、洪泽湖大闸蟹之间,突然出现的“新疆沙漠螃蟹”显得格外亮眼。

前几日,“塔克拉玛干沙漠发洪水”的新闻吸引了大家的关注。新疆看似缺水,但实际上却存在着丰富的淡水、咸水资源,珍珠龙胆石斑鱼、三文鱼等“新疆海鲜”登上了人们的餐桌;西藏的南美白对虾不仅在当地是抢手货,还成为广东等沿海地区的水产育苗基地。

“高原水产”如何用科技突破环境阻碍,给当地带去产业动能?品牌亮点有哪些?

著名农产品区域公用品牌专家、元一智库农研中心主任、农参总编辑铁丁老师指出,农业品牌的底层逻辑是科技和文化,科技带来规模和产量,文化则带来差异性。高原水产通过技术革新拉动地区经济发展,赋能乡村经济的同时,也要打好高原文化、民族文化的品牌输出,实现高原水产品的优质优价,打通市场端促进产业的落地。

“新疆螃蟹江浙沪包邮吗?”

今年,由于天暖导致江苏一带大闸蟹产量降低,为了满足市场需求,8月底开始,叮咚买菜就引入了新疆的大闸蟹。

新疆大闸蟹肉质更加紧实鲜美,尝鲜的市场需求强劲,一上市就供不应求,大家都关心“新疆螃蟹江浙沪包邮吗?”

众所周知,新疆并不临海。人们常说的“新疆海鲜”,指的是指内陆利用模拟海水等操作养殖的水产品。

经过几年的发展,“新疆海鲜”已然并不小众,2023年,新疆水产品产量18.39万吨,稳居西北五省区第一。

“新疆海鲜”之所以这么“牛”,主要原因是发展水产的环境底子非常好。

新疆宜渔水域面积高达514.8万亩,位居全国第4位。新疆本身的三条河流、三座湖泊就存在着丰富的渔业资源。额尔齐斯河,是我国唯一流入北冰洋的国际河流,有白斑狗鱼、哲罗鲑、北极茴鱼、江鳕、银鲫等30多种特有鱼类。伊犁河、乌伦古湖、博斯腾湖都是国内规模化的渔业基地,赛里木湖则盛产俄罗斯高白鲑。

1949年,新疆水产品产量只有172吨,养殖业更是几乎为零。2005年以后,新疆渔业逐渐成长发展起来,但由于养殖技术方面的欠缺,主要还是传统渔业为主。而且新疆的昼夜温差大,水中鱼的密度小,自然捕捞效率低,发展养殖渔业就成为了重要的农业现代化课题。

2017年,“中央一号文件”出台“推进低洼盐碱地养殖”方案,《2017年渔业扶贫及援疆援藏行动方案》、2019年的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》中,都明确提出“积极发展盐碱水养殖”。在国家政策的带领下,2022年起,新疆生产建设兵团每年设立1000多万元专项资金,支持南疆盐碱水渔业发展。

新疆虽然没有海,却足以营造出海洋的环境——新疆的盐碱地含有较多的盐分,与海水中的矿物质类似。不同的水产对海水的要求各异,如果达不到标准,养殖出来的产品就会口感不好。例如南美白对虾适宜生存的水体盐度在5‰左右,而珍珠龙胆石斑鱼对水体的要求是pH值需达到7.88左右。为此,新疆的渔业技术人员在盐碱水的基础上,专门为每种水产人工调配合适的盐度和酸碱度。

同时,为了应对昼夜温差和地冬季的严寒,新疆搭建了封闭式的温室大棚,水温全年介于25℃到28℃之间。此外,提升水质是渔业的重中之重。“人造海水”技术杜绝了以往“大开大放”的蓄水方式,改用废水处理的循环水模式,无需二次调配水体成分,更加节约环保。

经过“人造海水”完美配比和精细化的管理,新疆水产的口感品质不断提升。浙江的科研专家尝过以后,也表示新疆的鱼虾鲜甜嫩脆,完全不输沿海地区的海鲜。

市场反馈好,加上新疆的电价、地价都有成本优势,在新疆发展渔业的创业者越来越多,连沿海的经营者也前来投资。

从三文鱼、罗非鱼到南美白对虾、非洲斑节对虾……可以说除了海,新疆什么都有。新疆渔业的工厂化养殖技术不仅丰富了当地的产业结构,还不断将新技术迁移到沿海地区,促进更加高效精准的养殖模式升级。

环境与科技的融合,让新疆水产独特的风味无可替代,迅速走向了全国各地,还打进了海外市场。目前,新疆三文鱼产量占全国内陆产量的15%。2023年仅新疆尼勒克县,三文鱼产量就达到3000吨,不仅能满足国内需求,还能供应给日本等海外市场——博斯腾湖池的沼公鱼占日本池沼公鱼市场七成以上。

从0开始,新疆“海鲜”闯出了一条通往世界的宽阔大道。

离海最远的地方,“西藏海鲜”也疯狂

西藏是世界海拔最高的地区,平均海拔4000米,是“离海最远的地方”。

受制于海拔和气候条件,西藏的水产一直没能找到突破口。据统计,西藏每年的水产品消费量超4000吨,而西藏的水产品总产量仅为800多吨,市场缺口巨大。西藏本地的水产品种类少、价格是内地的2-3倍,调整产业结构实现本地消费者的“海鲜自由”尤为迫切。

2022年6月,广东省第十批援藏工作队米林市(珠海)工作组进驻林芝农垦嘎玛农业,经过调研分析,他们决定将“攻克技术难题,实现高原水产养殖产业化”定为工作目标。

援藏干部“打头阵”,依托广东省农业技术推广中心、珠海市现代农业发展中心、西藏自治区农牧学院水产研究所等科研力量组建起来的高原渔业创新技术团队成为西藏渔业技术突破的核心力量。科研人员在青藏高原从0起步,建设水池、搭建塑料棚,从广东引进种苗,建设养殖基地,通过提温、保温技术,有效扩大适养品种、缩短养殖周期;采用工厂化循环水养殖技术,实现养殖生态、安全、可控。

林芝农垦嘎玛农业有限公司位于雅鲁藏布江与尼洋河交汇处,优美的生态赋予了南美白对虾优良的品质,年可生产鱼虾40万吨,产值超800万元。填补了西藏水产养殖产业化的空白,既丰富了消费者的菜篮子,又增加了农民的致富路。

拉萨的市场上,本地的鲜活鱼虾比远途运输的水产更加受欢迎,物美价廉,往往半个小时就能被抢购一空。

西藏海鲜的品牌越来越强,经由雪水滋养的“亚东鲑鱼”先后获得农产品地理标志登记产品、有机产品、生态原产地产品等多项认证,先后被列入第二批全国名特优新农产品。

尽管自然条件有限,但西藏的气候却适合水产育苗,没有高温的干扰,病害更少,有望成为我国沿海地区鱼苗的重要输出基地。

著名农产品区域公用品牌专家、元一智库农研中心主任、农参总编辑铁丁老师指出,发展优势特色产业要立足在地资源,因地制宜才能高效带动广大经营者的积极性。高原水产尽管面临很多技术方面的挑战,但却也蕴含着广阔的机遇,孕育了优质的渔业设备、育苗技术并输送到沿海地区,实现跨区域的农业科技协作,成为农业现代化的创新应用模板。

科技+文化,打出高原水产特色牌

目前,高原水产养殖产业化已实现从“0”到“1”的突破,未来不断推广技术、精进模式、培养人才,让高原渔业成为推动当地高质量发展的重要力量,推动当地建立起可复制推广的繁育、孵化、标粗、养殖完整产业链条。

未来,打出“高原水产”的品牌,奔向从“1”迈向“100”的再突破。著名农产品区域公用品牌专家、元一智库农研中心主任、农参总编辑铁丁老师指出,进入“体验经济”时代,品牌需要在消费端展现更丰富的文化、创意元素,这就是“场景折叠”。新疆、西藏的水产品牌要把握科技和文化的双重优势,一讲价值,二讲故事。

“体验经济”上行,消费者热衷健康、独特的饮食体验。“高原水产”自带神秘感,讲的是民族融合与边疆文化的故事,近年来,“沙漠之旅”“西藏疗愈”等话题热度持续攀升,让高原水产与当地的文化底蕴相结合,利用短视频、社交平台活动等方式传播品牌故事,从消费端促进高原渔业产业进一步规模化。

西部高原的交通优势越来越明显,品牌“出海”不再难。随着中吉乌铁路的建成通车,这条联通中国同中亚国家最短陆上通道将会是中国西部农产品“出海”的大动脉。不久的将来,像乌兹别克斯坦这样的内陆国家,也可以吃到来自新疆地区的“海鲜”产品。

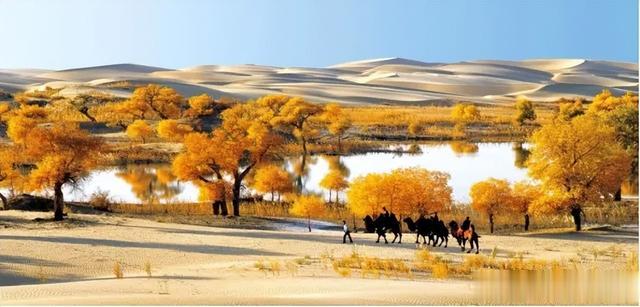

科技的领先,让高原沙漠变“粮仓”,甚至有了“蓝色粮仓”。想象有一天,欣赏着塔克拉玛干沙漠美丽的胡杨林,体验异域风情,还能品尝来自高原的鲜美海味……生产、生态、生活融为一体,科技与文化共筑美好的生活。

参考资料:

[1] 地球知识局:新疆,对外输出海鲜?!

[2] 中国乡村振兴:我在新疆养“海鲜”,冬季远销大连

[3] 新华社:铸牢共同体 中华一家亲|“离海最高”的西藏,请你吃海鲜!