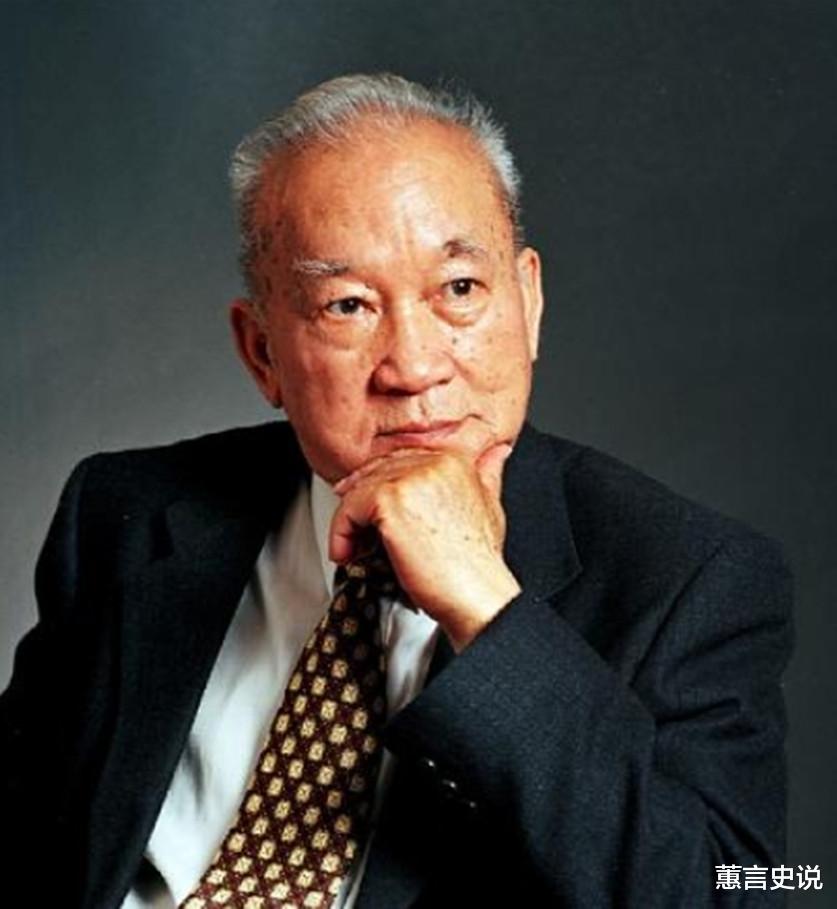

1943年,在清华大学物理系高材生林烨登上赴美留学的轮船时,他或许不曾想到,自己将亲历二十世纪最重大的科技竞赛。

这位与"两弹一星"元勋梁思礼同窗的天才青年,后来成为波音公司首席科学家。

其主导研发了改变冷战格局的"民兵"洲际导弹,一时风头无两。而他晚年的悲剧,也恰恰在那时注定。

为何他半生辉煌,到了晚年却落了个无家可归的结局呢?这还要从那次国难说起。

1937年,抗日战争爆发,清华、北大、南开三大学府只能整体南下,组建了声名显赫的西南联大。

这所诞生于抗战烽火中的临时大学,云集了钱学森、华罗庚等学术泰斗。

而原本在清华上学的林烨,也转到这所学校中,主修非常前沿的航空工程专业。

1941年,西南联大的内部期刊,刊登了林烨的一篇论文,其中首次提出了很多求解非线性气动方程的思路。

这篇论文引起了外籍教授冯·卡门的注意,在其推荐下,林烨于1943年入选第八批"租借法案"技术留学生名单。

与后来的"中国半导体之父"王守武,以及梁思礼等24名中国学生同船赴美,进入普渡大学深造。

美国政府档案显示,这批留学生平均年龄为22.3岁,专业集中在航空、机械等战略领域,培养经费由美国战争部专项拨款。

新中国建立后,在华罗庚的倡议下,在美国普渡大学留学的一百多名中国学生中,有79人都响应倡议,踏上了归国的轮船。

而选择留下的三十多人中,就包括林烨。此时,他正在全力冲刺博士学位,所以便没有回去。殊不知,这是他回到祖国的最后一次机会。

1950年6月,朝鲜战争爆发了。当时正在普渡大学撰写博士论文的林烨,先后收到了三封改变命运的来信:

中国政务院通过香港渠道转交的归国邀请函、波音公司导弹项目部年薪1.2万美元的聘书、以及美国司法部依据《麦卡锡法案》要求其进行"忠诚审查"的通知书。

其中对林烨影响最大的,就是美国司法部的通知书。

在当时,麦卡锡法案可谓威力无边,大批华人就因为这份法案遭受到了残酷迫害。

林烨有些害怕了,但是此时,波音公司却承诺,不仅能给他提供专属风洞实验室,还能保护其家人免受迫害。林烨恐惧之下,最终选择了留下。

就这样,在1951年,林烨加入了波音的"MX-774"项目,并且获得美国国防部特别批准,可以接触到高保密级别的技术文件。

林烨参与的项目,后来发展出了美国的首款洲际导弹。而林烨主导的"锥形配重体设计",使弹头的再入速度得到了巨大提升。

林烨的成就,再次引起了祖国的注意。当时,在周总理特批的"争取名单"中,林烨位列第17。

然而,当谈判代表王炳南曾通过华侨,给林烨送去书信的时候,林烨却表示,自己的项目研究正在紧要关头,他不能在这个时候离开。

但实际上,林烨不回国的原因,主要还是因为恐惧。根据当时美国不成文的保密法案,留美科学家若携带敏感技术回国,将面临10年以上监禁。

类似的事情,就曾经在钱学森的身上发生过。

林烨虽然是个天才的科学家,但是并没有非常强大的内心,所以在面对压迫时总是习惯性地选择向强权低头。

其实,类似的事情,并不仅仅发生在林烨身上。

据美国中情局1964年解密的文件披露,美国政府通过《中国专家归国限制法案》等技术封锁政策,系统性地阻止了400余名华裔科学家回国。

而林烨当时,已经参与到"民兵"弹道导弹的项目研究之中,涉及最高机密。

他要想归国,甚至会比钱学森更加困难。在林烨的主导下,美国的洲际弹道导弹发展,进入了一个高峰。

1961年2月1日,林烨团队研发的"全惯性制导平台"在模拟飞行中首次将误差控制在200米内。

该装置采用三轴液浮陀螺仪(精度0.0005°/h)与星载石英钟同步技术,使"民兵Ⅰ"导弹在13000公里射程上的CEP(圆概率误差)从初期的3.2公里降至1.8公里,相当于能从北京瞄准莫斯科红场内的列宁墓。

1963年,林烨团队又发明的"Q-校正算法",通过四元数矩阵解算飞行器姿态角,将制导计算机体积从2.3立方米缩小到0.8立方米,重量减轻428公斤。

这项突破,使"民兵"导弹能够部署在加固的发射井当中,其生存概率从第一代"宇宙神"导弹的7%提升到了89%。

1967年完成的"民兵Ⅲ"分导式多弹头系统(MIRV),更将林烨的技术创新推向顶峰。

这种导弹的每个MK12型弹头当量,都能达到17.5万吨TNT级别,三枚弹头的飞行间距可达150公里。

苏联战略火箭军总司令托卢布科曾对这种武器非常忧虑。

认为这种分导技术的出现,将迫使苏联导弹的部署量增加三倍以上。可以说,林烨的研究,深刻影响了冷战时期的核平衡态势。

由于“贡献”卓越,林烨在美国也是名利双收。虽然他没有得到诺奖,但是在美国的科学界,他仍然享有盛誉。

而波音给他的年薪,也一度达到了50万美元,可以说是那时候的顶薪。

当时的美国是世界上最先进的国家,科研环境独步天下,林烨在那里,确实可以获得最好的支持。

但是,他如果回国的话,情况又会怎样呢?我们可以对比一下两弹一星元勋梁思礼。

在出国留学时,两人虽是同级,但梁思礼曾经表示过,自己的水平是不如林烨的。

但是在回国后,梁思礼却成了中国洲际弹道导弹研究的“脊梁骨”。

据《中国航天型号项目管理》披露,就在林烨名利双收的同时,梁思礼团队,也在1966年试验成功了误差为3公里,制导系统采用双自由度陀螺仪(精度0.5°/h)的东风-2导弹。

而且,我们的总研发费用,只有三千万人民币不到。

而林烨负责的"民兵"项目,单年度预算就达4.7亿美元。

这也就是说,我们的研发经费,仅为美国同期的1/200左右。如果林烨能够回归,他绝对有用武之地。

时间过得很快,在2001年,林烨已经是81岁的老人了。

此时,他已经无法继续工作了。而波音对他这样失去使用价值的华裔科学家,态度也是越来越恶劣。

虽然他的退休金还会准时到账,但是公司对他的保护和服务却是越来越少。

而同时,中国的发展却步入了快车道,人民生活简直是一年一个样。

面对这样的局面,林烨也动了落叶归根的念头。于是,他通过驻美中国使馆,递交了回国定居的申请。

然而,他的申请,却最终被驳回了。这里的主要原因,是林烨曾经参与过战略武器项目的研究。

而他掌握的一些资料,当时仍在保密期内。

他想要回国,不要说中国是否批准,就是美国方面也不会放行。

林烨长叹一声,只能退而求其次,想要将毕生积蓄捐赠出来,设立一个"清华航天奖学金"。

然而,清华大学出于种种顾虑,并未接受他的捐赠。林烨心情变得十分低落,于是又在苦闷中度过了7年,最终在2008年去世。

与林烨形成鲜明对比的是,当年毅然回国挑起大梁的梁思礼,不仅荣获了"中国航天事业五十年"最高荣誉奖,还在祖国十分快乐地生活着。

国家给了他应有的一切,还一直在各方面,无微不至地照顾他。这种命运的反差,真是让人感慨。

林烨的人生轨迹,总是透着技术型人才的无奈。他们醉心于技术,但是却无法用纯技术的视角来逃避选择。

如今,清华大学航天航空学院门前的校友墙上,林烨的名字依然空缺。

虽然他在美国一度功成名就,但是一个不愿为自己祖国效力的人,终究得不到人们的尊敬。