1976年9月9日,中国的主要创立者、人民心中的伟大领袖毛主席在北京去世,享年83岁。他的离世在全国范围内引发了悲伤和哀悼。

没有任何人能像毛主席一样,在中华民族历史上取得如此丰硕的成就,他的领导将中国带出黑暗走向光明。

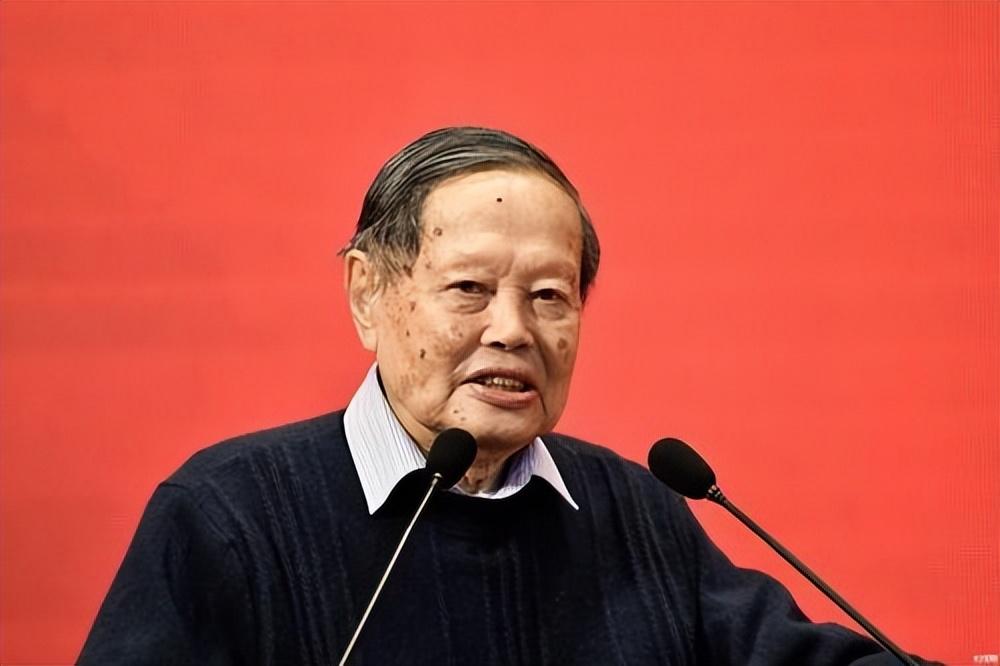

一代伟人毛主席离世的消息迅速传遍全国各地,同时美国的华人社区也在纽约为他举行了盛大的追悼会。在这个追悼会上,世界知名物理学家杨振宁发表了演讲。

在众人注视下,年过五旬的杨振宁缓步走上主席台,他用坚定有力的语言表达了对毛主席的深深怀念。

当他含泪声情并茂地道出十二个字时,全场为之感动,掌声如雷。直到杨振宁离开主席台,追悼会仍然被这种激动的情绪所包围,持续了很长时间。

杨振宁在伦敦的毛主席追悼会上说的十二个字是什么呢?另外,他与毛主席初次见面时的情景又是怎样的呢?

赴美深造,转变国籍杨振宁从小就对数学产生了浓厚兴趣,这得益于他父亲对他的影响。他在数学方面有很深的造诣,这对于他在物理学领域做出重大贡献起到了积极的推动作用。

杨振宁自幼聪慧过人,他的父亲杨武之是清华大学的教授,这为他进入物理学领域奠定了坚实的基础。在父亲的指导和帮助下,他开始了自己的学术之旅。

1943年,杨振宁通过了前往美国留学的考试。在1944年清华硕士毕业后,他赴美国攻读博士学位,并以出色的成绩进入了普林斯顿研究院。

1957年,杨振宁因其卓越的贡献而荣获诺贝尔物理学奖。在接受授奖时,他引以为豪的是中国传统文化的影响:

“我深深认识到一个事实:从广义上说,我是中华文化和西方文化的结合,既是两者和谐统一的结果,也是两者之间冲突的产物。我为我的中国传统感到自豪,同时也专注于现代科学······”

所有的中国人对中华的崛起感到自豪,仿佛获奖是他们自己获得的一样,他们比获奖者本人还要高兴。

这次获奖的意义非凡,因为这是新中国成立后,物理学领域首次在全世界得到认可,这是“中国人民从此站起来了”的最佳证明。

第二年,由于杨振宁丰富的学识和宝贵的经验,他被任命为中国台湾中央研究院院士。当时人们普遍认为他将为中国的科学事业做出重大贡献。然而,在1964年,传出了杨振宁计划移民美国的消息。

这一消息一经传出,立刻引起全国范围内的热议,人们对此褒贬不一。杨武之也由于此事对杨振宁表示不满和指责。

然而,这时的杨振宁内心也充满了无奈和困扰。历史赋予他开拓物理学领域的使命,然而,由于他是中国人的身份,他在美国遭遇了多次打压。

在这种情况下,他根本无法自由地获取知识和展开研究。

杨振宁取得美国国籍后,转变成了一个默默的宣传者,他为了推动中国的学术发展而奔波忙碌,甚至到了多个州进行演讲。

每次演讲,他都会真实地介绍中国的情况,让全球的科学家和学者以最客观的态度观察中国的发展。

他还积极参与了保钓活动,赢得了一批又一批台湾学生的钦佩和尊重。凭借着他的热情和激情,他激发了许多美国学生对中国的向往之情。

这进一步证明了他曾经说过的那句话:“即使我不是中国国籍,我仍然可以为我的祖国做出贡献,为我的民族奋斗。”

“我想见见毛主席”在1949年到1970年期间,中美两国处于冷战时期,长达数十年的对峙。杨振宁虽然身为海外游子,但由于种种原因无法回到祖国。

直到1970年末,毛主席会见了美国作家斯诺,并表示新中国随时欢迎尼克松总统的访问,这才释放出中美友好的信号。

随后,周恩来总理在北京会见了美国乒乓球队,并特别强调:“你们此次访问,为中美两国人民友好交流打开了一扇大门。”

紧接着,美国国务院解除了对美国公民前往中国旅行的禁令,中美两国关系开始解冻,并逐步缓和。

而随着时间的推移,杨振宁对祖国的思念与日俱增。尽管身在国外,但他一直密切关注着祖国的动态。

终于,在1971年的夏天,杨振宁成功地乘坐法国航班回到了他已经离开了26年的祖国。当飞机进入云南领空时,飞行员宣布:“我们已进入中国领空。”

对于这段回忆,杨振宁在他的自传中写道:“那时我的心情无法用言语来描述。”

这是杨振宁第一次访问中国,尽管他非常渴望能够见到毛主席,但由于中美之间的关系尚未完全开放,他未能实现这个愿望。

直到1973年7月12日,杨振宁再次回到了中国。这一次,他毫无隐瞒地告诉接待他的人:“我想见毛主席。”

自从第一次回国并在天安门广场上看到毛主席的画像后,这个画面一直深深地印在了杨振宁的脑海中。对于他来说,见到毛主席成为了一个长期埋藏在内心的愿望。

然而,杨振宁一说出口就有些后悔了。他意识到毛主席作为新中国的领袖,每天都面临众多事务需要处理,怎么可能会随他的意愿而见面呢?

接待人员对于他的要求也感到吃惊,并没有立刻答应,只是表示会向领导汇报。

杨振宁原本以为见到毛主席的机会已经没有了希望。然而,就在7月17日,他突然收到了一份通知:毛主席同意接见他!这个消息让杨振宁感到无比惊喜和激动。

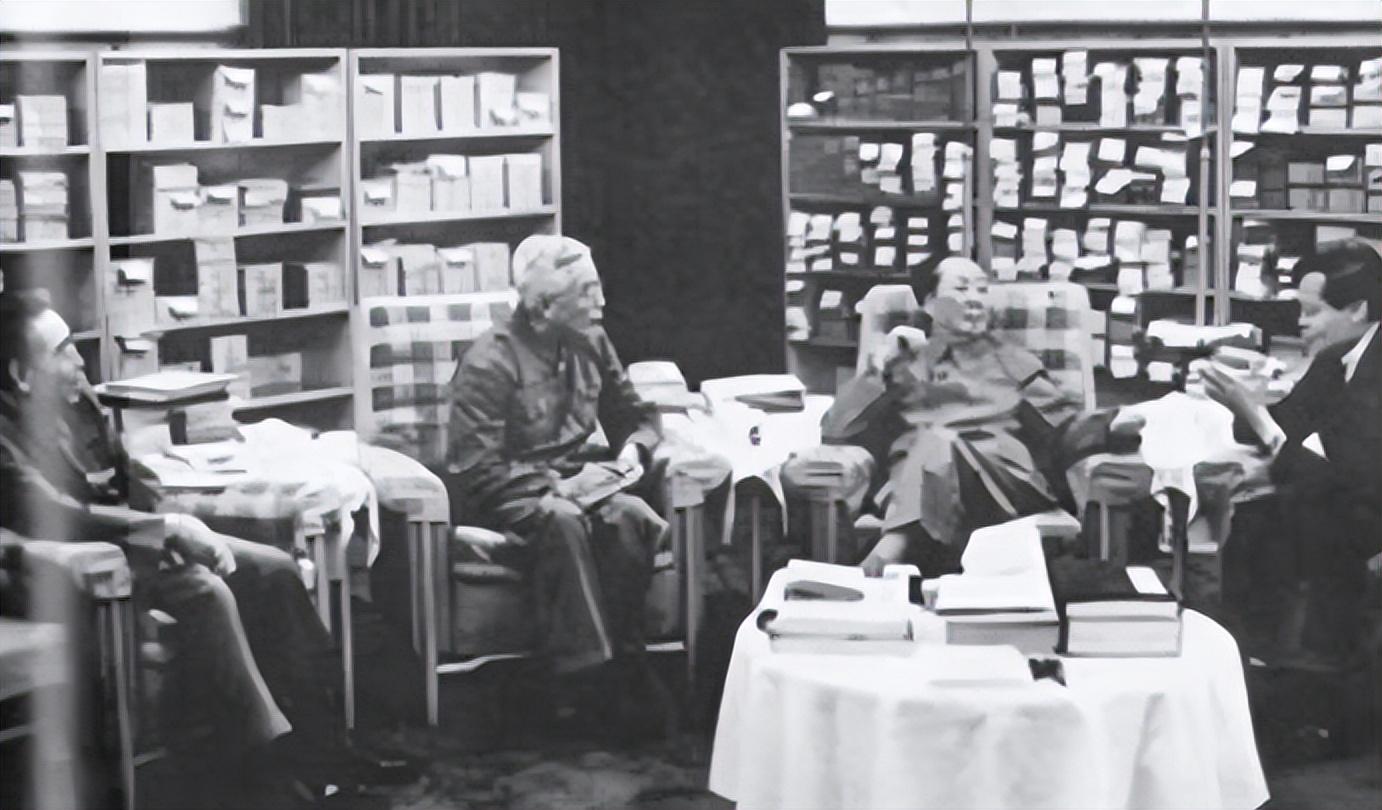

在7月17日的下午,杨振宁在周总理的陪同下进入中南海,来到了毛主席的办公室。

他心里有些紧张,但一走进会议室,他立刻看到了毛主席。毛主席并没有他想象中的那么严肃,而是微笑着打量了一下杨振宁,然后开心地说道:

“我知道你,你是物理学家,对国家做出了重大贡献,真是年轻有为啊!”

同时令杨振宁感到意外的是,毛主席虽然对学术研究不甚了解,但在科学领域却表现出浓厚的兴趣和高度造诣。

在简单寒暄之后,毛主席主动谈起科学领域的问题:“质子是否可以被进一步分割?”这个问题让杨振宁更加敬佩毛主席。

即使当时的科学家们也在探讨这个问题,但始终没有确定的答案。然而,毛主席以巧妙的哲学思维给出了自己的回答:

“《庄子》中有句话是这样说的,‘一尺之棰,日取其半,万世不竭。’这句话传达了物质是无限可分的理念。否则,万年之后,你们这些科学家还有工作可做吗?”

杨振宁对毛主席的言论感到非常震撼,他从未从这个角度思考过问题。毛主席作为伟大的唯物主义哲学家和政治家,杨振宁作为顶级物理学家,两人的思想产生了激烈的碰撞和交流。

毛主席和杨振宁的第一次见面持续了一个半小时,他们畅谈科学、诗词、生活和政治等各个领域,互相交流十分愉快。

直到会谈结束,毛主席起身送别时,杨振宁才注意到伟人的身体状况。由于腿部疾病,毛主席行走艰难。

杨振宁对主席的敬佩更加深厚,之后在公开场合,他多次表达了对毛主席的敬佩和亲近之情。

“他是人类历史上的一位巨人”自1973年,杨振宁第一次与毛主席见面后,他多次回国,并希望再次与毛主席交流。然而,由于毛主席的健康状况不适合接待客人,两人几乎没有再次见面的机会。

尽管如此,杨振宁仍怀抱着对毛主席深深的敬意,并期待着下次见面的机会。

在1976年9月9日凌晨10分,毛主席永远地离开了我们,长眠于中南海。

当这个消息通过广播电视传遍全世界时,远在美国的杨振宁也得知了这个令人震惊的消息。他感到难以置信,虽然知道毛主席的健康状况不佳,但没有想到会如此严重。

此时杨振宁心中回忆起与毛主席见面的场景,他眼中含泪,紧盯着电视画面。

他不断重复着一句话:“毛主席是一位伟大的领袖啊!”然而,他再也没有机会与这位伟人进行面对面的交流了。

在毛主席追悼会当天,全国人民都深感毛主席的离世而沉痛悼念。在美国的华侨也自发组织了庄重的追悼活动,以表达对毛主席的哀思。

追悼会上,作为华侨代表,杨振宁发表了一次感人肺腑的演讲,让人动容不已。

在我们艰难的道路上,毛主席是我们的引领者;在我们付出巨大牺牲时,毛主席是我们的引领者;在我们取得辉煌成果的过程中,毛主席是我们的引领者。在过去的半个世纪里,毛主席就像中国的明灯和舵手一样,为我们指引方向......

杨振宁在念词时情绪激动,几度无法自持,他最后一句“他是人类历史上的一位巨人”在人群中引起了巨大的共鸣,所有人都因为感动而再次流泪。

这十二个简短的字里蕴含着深深的感染力,而对于开创中国历史的毛主席来说,他绝对配得上这个称号。

结语杨振宁在追悼会上的最后一句话,代表着全球人民对毛主席最真挚的评价。

毛主席虽然永远长眠在中国这片红色的土地上,但他的精神将继续引领我们的国家和民族走向更美好的未来。

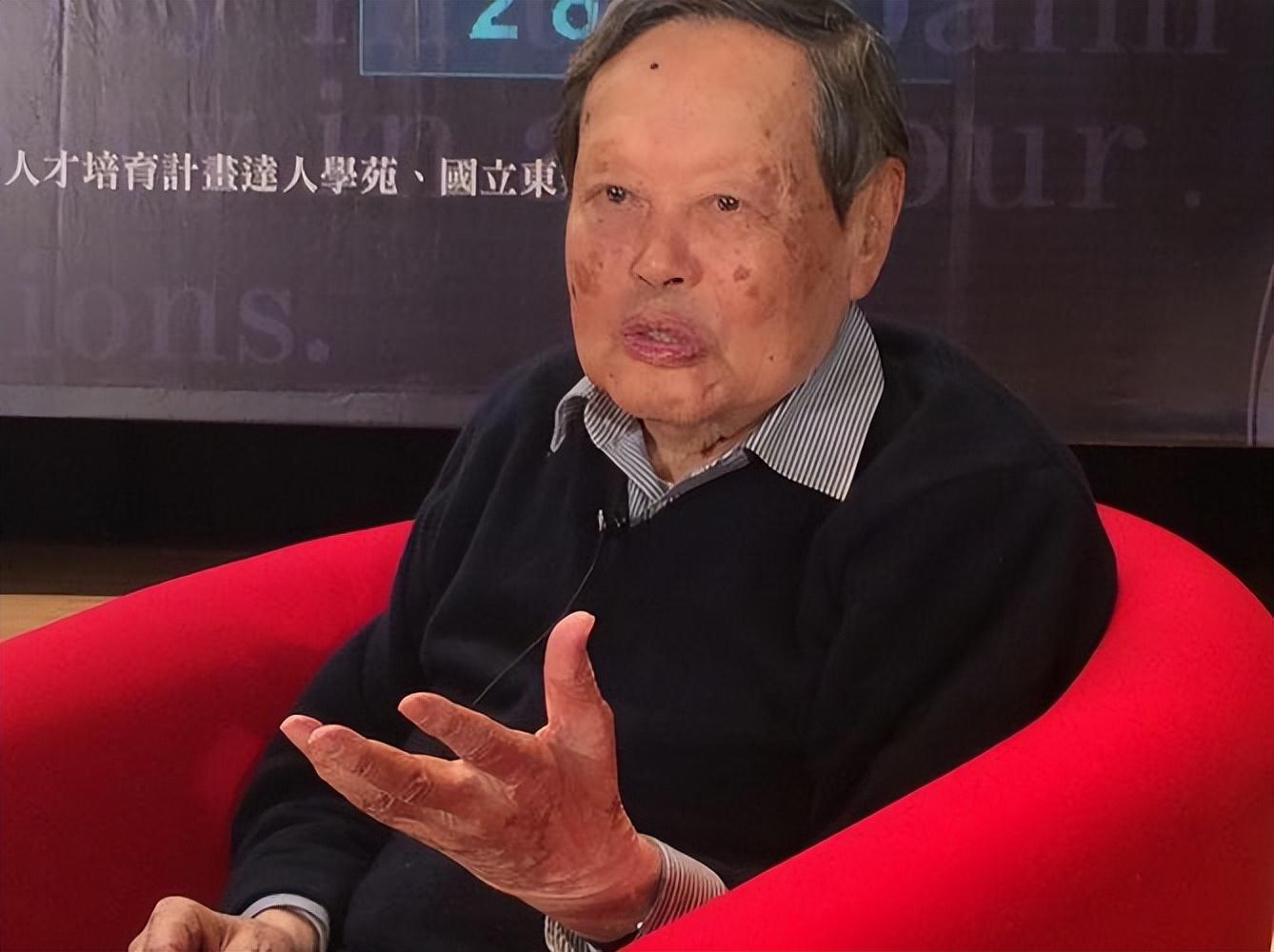

2015年,杨振宁放弃了美国国籍,加入中国国籍,他坚信,他的血脉中流淌着中华民族的血液,因此他认为应该回归祖国。并在两年后杨振宁成为中国科学院的院士。

游戏人生

杨老值得我们尊敬,他没有忘本!

赵保平

这个他说的很对

人老色衰

杨振宁,伟大的科学家!

老麦

所有为中华民族无私奉献的人都应该受铭记

吉祥汪汪

杨老威武!祝健康长寿!继续为世界科学的发展指点江山,发挥余热👍👍👍

无语

当年在广州开会,本人有幸见过杨振宁院士,听过他的讲话,并为他拍过照片。

豪哥

杨振宁 也是一位伟人!他的学术成就比肩爱因斯坦!但他更厉害!因为他是世界上唯一活着的比肩爱因斯坦的科学家!没有之一!

勋烨

熟悉了自媒体的套路以后,你就必须直接拉到底,看看能不能找到答案。

渔樵耕读

从此更爱杨振宁!