大明1505 年 6 月 8 日,算是明君孝宗朱佑樘,于病榻之上耗尽了生命的最后一丝气息,临终前将十五岁的独子朱厚照托付给内阁三老臣刘健、李东阳等,溘然长逝。

他怕不知道,亲手缔造的"弘治中兴"会在短短数月内迅速崩塌。

正是自个对独子的溺爱埋下了祸根——心性不定,少年冲动得朱厚照继位后不理朝政沉迷玩乐,将东宫旧侍"八虎"太监视为心腹,其中陕西兴平人刘瑾最为狡黠。

深谙帝王心理,他豢养鹰犬、编排杂戏,甚至将整条市井街巷"搬"进豹房。

当武宗醉心于摔跤斗兽时,刘瑾已悄然完成权力布局:阻挠孝宗遗诏中罢黜监军太监的政令,怂恿增设三百余座皇庄,纵容宦官强征"万金贡"。

外廷大臣起初视其为跳梁小丑,直到发现奏章需先经刘瑾"红本"批阅、再走通政司"白本"流程时,才惊觉朝堂已变天。

正德元年冬,仅仅才六品的兵部主事王守仁(阳明),目睹戴铣等言官因弹劾刘瑾被廷杖濒死,愤然上书:"陛下许言官直谏,今戴铣等尽忠反遭刑戮,恐塞忠谏之路!"

这封奏疏如同利剑刺向刘瑾,五日后,诏狱刑房里血肉横飞,三十四岁的王阳明被扒去官服,五十廷杖打得他"两髀血肉俱碎",奄奄一息。

随后,他被贬为贵州龙场驿丞。

驿丞是啥?未入流,管理驿站,负责迎来送往、车马粮草调配,还是个当年烟瘴蛮荒之地的小吏,但心狠手辣的刘瑾并未罢休,派人在其流放途中伺伏,欲斩草除根。

行至杭州,幸得朋友通知,命大,躲过第一轮刺杀。

王阳明深知危机四伏,贬官或者朝廷大赦,还能在回来。被刺杀,那就悲催了。

他事左想右想,终于想出一大招,这便是 “假死” 。

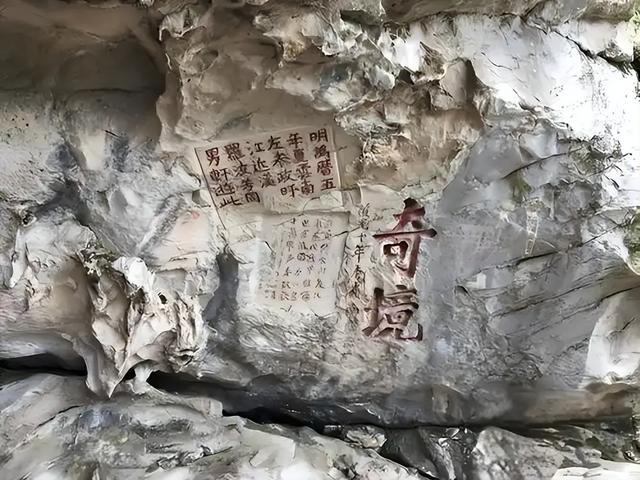

为了逼真些,先在墙壁题下正气凛然的《绝命诗》:“百年臣子悲何极,日夜潮声泣子胥。” 傍晚,他独自来到钱塘江边,将衣物整齐放在岸边,自己则悄悄藏进江边草丛。

这一计策极为成功,连他的家人都信以为真,悲痛服丧。王阳明则隐姓埋名,遁入武夷山中,暂避风头。

途中狼狈不堪,幸遇一云游道士一语点破迷津。他意识到自己的逃离可能会给时任南京吏部尚书的父亲王华带来巨大灾祸,出于对父亲的担忧,他毅然放弃隐匿,决定前往贵州龙场赴任。

贵州龙场地处偏远,环境恶劣,物资匮乏,但他并未被困难打倒,在艰苦岁月里潜心思考,最终在一个寂静夜晚,实现 “龙场悟道”。

悟出 “心即理”“圣人之道,吾性自足” 的思想,为阳明心学的创立奠定基础 。为人们认识世界和自我提供了全新的视角,对后世的哲学发展产生了深远的影响。

倘若王阳明当时没能逃脱,死于刘瑾迫害,对中国历史将是巨大损失。

但反过来说,若没有刘瑾迫害他,王阳明搞不好一辈子就是个碌碌无为之辈,没有龙场悟道,没有阳明心学。

那么问题来了?刘瑾到底是帮了他还是害了他?

再说回刘瑾,有明史学家说,他的统治堪称明代宦祸的"技术巅峰"。

设立内行厂监视东厂、西厂,将特务网络织成天罗地网;改革盐税时强令南京户部交出盐引印制权,引发江南士族激烈反抗;推行"罚米法"惩治官员,却成勒索工具——延绥巡抚陈寿被罚运米千石,致其变卖祖宅。

最讽刺的是,这个文盲权阉竟主持修订《通鉴纂要》。

《通鉴纂要》那可不是一般得书,乃是要继承司马光《资治通鉴》的编年体通史体例,要对上至三皇五帝,下至秦皇汉武数千年历史事件进行按时间顺序的梳理与记载为大明皇帝提供历史借鉴,助其汲取历代兴衰成败的经验教训,以更好地治理国家得国之重典。

没想到,被只会写自个名字的刘瑾东一榔头西一棒子瞎指挥,出了不少包,像将只见诸野史的杨贵妃、安禄山之事纳之正史。事件编年混乱,时间对应错误等,被贻笑大方。

刘瑾一气之下,将编纂失误全甩给翰林,矫诏给他们这帮废物集体降级,部级变副科。

总之,其专权行径愈发猖獗荒唐。利用皇帝对玩乐的沉迷,掌控奏章批复大权,将内阁变为傀儡,甚至让 “副股级” 胥吏张文冕操办朝政,成为实际上的 “真宰相”。

大小官员纷纷拜谒其私宅,公侯勋戚亦行跪拜之礼,朝堂之上,刘瑾的权威无人敢挑战。

为强化权力,刘瑾不顾反对,矫诏变革制度,各地镇守太监得以参与刑名政事,巡抚称谓被革除,地方大权落入其手。

他还大搞特务活动,增设内行厂,监视范围极广,包括厂卫特务及其头子,制造无数冤假错案,一时间,朝野上下人人自危,噤若寒蝉。

刘瑾的贪婪和专断引发了诸多社会问题,如盘查军民府库、强令地方献纳白银、驱逐京城客佣、强制寡妇改嫁等,天怒人怨,社会动荡不安。

正德五年1510 年四月,镇守西北得安化王朱寘鐇因刘瑾暴政,当地百姓和戍边将士苦不堪言,对刘瑾的怨恨达到顶点。外加自己野心,以 “清君侧” 为名起兵造反,十万众旌旗猎猎,关中震动。

当檄文中"阉党乱政十七条罪状"传入豹房时,武宗正在观赏猛虎搏斗。刘瑾慌忙藏匿檄文,在他的授意下,调兵镇压,并起用杨一清为提督、张永为总督前往征讨。

张永本是 “八虎” 之一,与刘瑾曾通力合作,但后因刘瑾的打压而心生嫌隙。杨一清则曾被刘瑾诬陷下狱,二人与刘瑾皆有深仇大恨。

在宁夏平叛过程中,巧用计谋,迅速平定叛乱,张永、杨一清在当地抚定民众后,相谈甚欢。

杨一清深知张永与刘瑾的矛盾,力劝张永趁奏捷之机向武宗揭发刘瑾罪恶。

张永起初有所顾虑,但在杨一清的激励下,拼死一试。

八月,张永等回京献俘,庆功宴上,趁刘瑾退席,张永突然扑通跪地向皇上哭诉:"刘瑾私藏甲胄三千具,意图谋反!"武宗也吓了一跳,醉眼朦胧道:"他想当皇帝?让他当好了!"

张永一瞅,这不扯淡吗,要不给个结果今日,明日就得脑袋搬家。他也顾不了这么多了,冲上前,扯住龙袍嘶喊:"若刘瑾为帝,陛下安在?"

这句话如冷水浇头,还真给了武宗当头棒喝。当夜,禁军得名,突击进入刘瑾府中搜出伪玺、衮袍和藏刀折扇,抄出黄金1205万两(相当于明朝十年财政收入)。

武宗看着满院箱笼,一拍脑门,这死太监真想称帝谋反取而代之。勃然大怒,下旨凌迟处死满门抄斩。

1510年八月二十五日,北京西市人山人海。刽子手用渔网勒紧刘瑾肥胖的身躯,薄刃片片削落皮肉。"凌迟三日,剐三千三百五十七刀"的判决创造了明代酷刑纪录。

第一天割完三百五十七刀后,这个曾让百官跪拜的"立皇帝"竟还索要米粥。次日气绝时,百姓争购其肉佐酒,每片售价一文。

耐人寻味的是,刘瑾倒台后,他推行的盐政改革、边镇监察等政策竟然多被保留。

正如《剑桥中国史》指出:"刘瑾试图通过宦官系统重塑行政体系,这种空前绝后的集权实验虽失败,却暴露了文官集团的保守性。

而更有趣得是,拜刘瑾所赐,王阳明在龙场悟道十二年后,竟率领着一帮文弱书生平定宁王叛乱,还平定南赣、汀漳等地匪患,屡立奇功,与戚继光、俞大猷并列,被誉为 “明朝三大军事奇才” 之一。

算是用"知行合一"的智慧完成了对刘瑾乱政最深刻的讽喻,