建安十三年9月26日(208年),孔融因罪被曹操处斩,时年56岁,其家族亦受牵连被诛。

书报上后,被判入狱并执行弃市之刑。终年五十六岁,其妻与子皆遭诛杀。此事记载于《后汉书》。

孔融幼子年仅8岁,被捕时道出震撼千古之言。孔融因触怒曹操而遭灭门之灾,其幼子所言,成为了流传千古的名句。

【一、孔融为何会被曹操灭门?】

孔融乃孔子二十世后裔,生于鲁国(今山东曲阜),时间为汉桓帝永兴元年(153年)。

他七世祖孔霸曾任汉元帝老师,职位至侍中。

其父孔宙,曾担任太山都尉一职。

孔融天赋异禀,加之后天勤奋不懈,故而极为出众,尤其在辩论口才上表现卓越。

孔融4岁便让梨于兄,此美德佳话广为流传,历经一千八百年不衰,持续被众多家庭援引为教导子女的典范。

孔融擅长言辞,从不在言语交锋中落败。

孔融10岁时,所言“小时了了”一语成谶,流传千古,成为经典。

孔融让梨广为人知,“小时了了”述其10岁时访名士李膺(李元礼)趣事,展现了孔融少年时的机智与风趣。

孔融与其父前往京城洛阳。

洛阳城有名士李膺,其祖父为太尉李修,父亲乃赵国国相李益。

李膺时任司隶校尉,兼具文武之才,声名远播,广受众人敬仰。

李膺之名,在洛阳城广为流传,无人不知,无人不晓。

李膺性格孤僻高傲,不擅长与人交往。

每日造访李宅者众,然除亲属及社会各界名士外,其余人等,李皆拒之门外。

他的门卫对闲杂人等一概不禀告,直接拒绝其进入。

能与李膺有丝毫关联,或仅是谋面之人,皆以此为荣,并视之为值得夸耀之事。

荀爽,荀氏八龙之一,曾访李膺,得驱车之幸,引以为荣。归家后喜言:“今日竟得为李君御车。”

十岁孔融抵洛阳,欲往拜谒李膺。

孔融至李家门外,遭门卫阻拦,坚决不予通行。

孔融高声道:“我乃李太守亲眷,速去通报。”

守门人审视孔融的从容之态,不敢怠慢,随即匆匆前去禀报。

李元礼会见了孔融。

李望着那张陌生的脸,问道:“见你颇为面生,我们之间存在何种亲戚关系?”

孔融言:“吾乃孔融,字文举,孔子二十世孙。先祖仲尼与贵祖伯阳有师徒之谊,故吾与足下亦算世交。”

仲尼曾向伯阳求教礼节之事,伯阳乃老子,仲尼即孔子,两者间的这次交流彰显了孔子对礼的深入探讨与尊重。

老子名李耳,李膺同姓,或有关联。孔融此言即便非实,亦显对李膺尊崇。十岁孩童能言此,实属难能可贵。

李膺听闻孔融之言后,对他刮目相看。

当时,李府宾客众多,李膺及在座众人对孔融之言皆感诧异,部分宾客甚至竖起大拇指,称赞孔融才智过人。

此时,意外地,有人步入室内。

陈韪乃中大夫,位居众大夫之首,闻啧啧称赞之声,见众多惊奇之面,心中甚是疑惑,不明其中缘由。

一位宾客悄声向他叙述了所发生的事情。

他轻声道:“幼时聪慧,长成未必出众。”

孔融即刻回应:“我推测陈大夫幼时,必定聪慧过人。”

陈韪被反驳得面色涨红,无言以对。

孔融天生具备出色的辩论才能,其言辞犀利,可见其嘴炮功底深厚,是与生俱来的天赋。

孔融因此事在京城声名大噪,成为众人瞩目的焦点。

孔融因其孝心而赢得广泛赞誉,美名远扬。

三年后,孔融之父孔宙因病逝世,享年六十一岁。

孔融13岁时,极尽孝道,父丧之痛令他趴在地上嚎啕大哭,几度险些晕厥,悲伤之情难以言表。

众人皆被其悲伤所感,哭声四起。事后,众人一致赞誉孔融孝心,认为其感天动地。

孔融因孝顺之举再度声名远扬,获赞“仁孝”之美誉。

孔融不顾杀身之祸,收留名士张俭,此举虽导致兄长受害,但他自己却因此声名远扬。

后来,名士张俭,江夏太守张成之子,因得罪中常侍侯览而被其怀恨在心。

张俭为官清正,深受百姓爱戴,其名声与品德广受敬重。

他厌恶侯览家属倚仗其权势胡作非为,残害百姓。

张俭上奏朝廷,指控侯览及其母罪行,恳请朝廷予以严惩,判处死刑。

张俭的章表意外落入侯览之手,被其扣压,未能送达桓帝审阅。

张俭与侯览因此结怨。

侯览的同乡朱并,为人卑鄙,常谄媚侯览,与之勾结。张俭对此极为不屑,认为朱并是个龌龊的马屁精。

朱并心生嫉恨,对之抱有恶意。

朱并上奏诬称张俭及同郡二十四人私定名号,结党营私,意图谋反国家。

朝廷颁布通缉令,追捕张俭。

张俭多方逃窜,躲避追捕。

张俭所至之家,皆愿接待并留宿,宗族亲戚亦不例外,皆愿伸出援手。

官府颁布命令,凡留宿张俭者皆处死,其宗族亲戚亦不赦免。

有一天,张俭躲避追捕,前往孔府避难。

他与孔褒,即孔融之兄,交情深厚,为挚友。

孔融时年16岁,于孔褒外出时接待了来客。

事后泄密,张俭成功逃亡。

孔褒与孔融均遭囚禁于牢狱之中。

面对审讯,孔融坦言:“张俭是由我收容匿藏,罪责应由我承担。”

他的母亲与哥哥均争相承揽过错。

孔褒之罪最终确定,随之被处以死刑。

孔褒是孔融之兄,即历史上以让梨闻名的孔融的哥哥。

此事再度让孔融声名鹊起。

他荣获“仁孝义”的美誉。

孔融与平原陶丘洪、陈留边让三人齐名。

孔融因多次闻名而略显自满,行为上有所体现。他未能保持谦逊,这一变化在其言行举止中显露无遗。

孔融为追求名利,广泛树敌,多次陷入险境,生命岌岌可危。

孔融自恃博学多才,文采出众,高度自评,认为当代豪杰俊才均难以与之比肩。

随后,孔融获弘农杨氏出身的杨赐征辟,担任佐治官职。

主要职责为秘密调查并监察贪污腐败的官员,确保其行为合规,维护正义与法治。

孔融秉持刚正,不畏权势,众多宦官亲族遭其检举。

朝中尚书欲为某人开脱,孔融直言不讳,丝毫不留情面,致其心生怨恨。

孔融34岁时,河南尹何进将升大将军,杨赐吩咐孔融携名片前往致贺。

孔融到访时,门卫疏忽未立即通报。

孔融愤然取回名片后,便大步离去。

此事迅速传至何进,他认为孔融故意刁难,下令剑客追杀。何进怒言,必除孔融,绝不手软。

此时,一名宾客走近何进进行劝阻,言道:

孔文举名望甚高,受人尊崇。将军若结怨于他,士人将归附孔融。宜以礼相待,彰显将军胸襟宽广,方能赢得民心。

何进撤销了刺杀命令,因此孔融的性命得以保住。

随后,孔融职位晋升,被调任为侍御史。

孔融因与上司御史中丞赵舍关系不和,选择以病为由,辞去职务,返回家中。

随后,孔融因才华与声名鹊起,受朝廷瞩目,被召为司空掾属,此举标志着他正式步入仕途的关键阶段。

不久后,他被任命为北军中候,职责是管辖部分京城禁军。

任职三日即调任虎贲中郎将,此突变虽显意外,却预示着孔融将面临更为错综复杂的政治局势。

此时,权臣董卓进京,以强硬手段掌控朝政,致使朝野内外皆感恐慌。

董卓图谋废汉少帝刘辩,欲立陈留王刘协为帝,以此加强自身权势。

孔融面对董卓的逆行,毅然站出,用锋利言辞与董卓展开激烈辩论,力图纠正其错误。

孔融以犀利言辞和严密逻辑,对董卓展开辩驳,令其羞愧难当,无地自容。

董卓对孔融心生怨恨,意图即刻除之。

他顾及对方的孔氏身份与显赫名望,故未直接取其性命。

董卓为打击孔融,将其调任为无权无势的议郎一职。

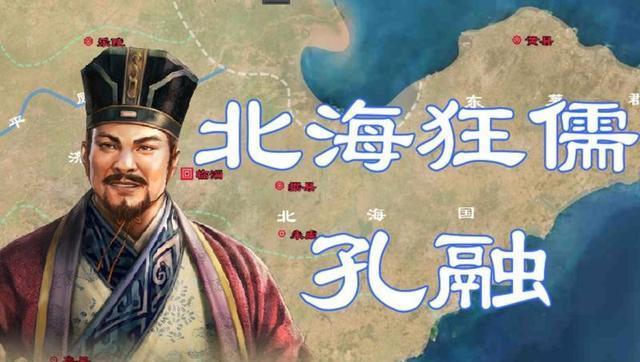

董卓密令太尉、司徒、司空三府,推举38岁孔融为北海国相,赴黄巾肆虐之地(今山东昌乐西),以治乱局。

北海国偏远且黄巾军猖獗,前往该地任职极为凶险,近乎于十死无生之境。

董卓企图利用黄巾军除掉孔融。他暗中策划,希望借刀杀人,维持自身权势,同时削弱孔融的影响力。

孔融怀揣热情与抱负,毅然踏上前往北海国的旅程。

途中,他亲眼所见黄巾军给民众造成的苦难,内心满是哀伤与愤慨。

抵北海国后,他即整肃政务,招募勇士修城墙强化防御,设学校举贤才弘扬儒术,并开仓救济灾民,以安民心。

他通过不懈努力,使北海国局势渐趋稳定,百姓生活亦得到一定改善。

孔融被当地百姓赞誉,得号“孔北海”。

孔融心怀一愿,旨在根除黄巾军祸患,力求彻底消除这一威胁。

然而,仅凭个人力量远不能满足需求。

他主动结盟周边州郡,携手作战,共同防御黄巾军的进攻。

孔融闻黄巾军围都昌,遂遣太史慈往平原,向国相刘备求援。

刘备敬仰孔融之名,速遣三千精兵赴援解围,贼人闻讯,即刻溃散逃窜。

孔融领导北海兵,屡与黄巾军激战,过程虽曲折艰难,但他英勇坚韧,于百姓中树立了崇高威望。

孔融因众人追捧而迷失,变得狂傲自大,嗜名利如命,却缺乏真才实学。

孔融不甘仅守国相之职,心怀举兵扬威之志,欲与群贤竞相建功。

孔融因自负与野心,在选拔人才时偏爱好奇轻浮之辈,忽视治国所需的稳健务实人才,导致用人不当。

他虽礼遇君子,却鲜少与他们在国事上深谈,导致决策欠缺智慧和远见。

他治理北海时,因空谈误国导致诸多问题涌现,且在关键时刻,他情绪管控不力。

例如,北海租赋稍缓,他雷霆震怒,一日之内斩五部督邮,其严刑峻法致使官场恐慌与不满情绪加剧。

部分奸邪官吏肆意扰乱朝纲,而他对此无能为力,无法实施有效管制。

他自认为才华与威望足以用言语打动他人,却未料到人性的复杂贪婪,远超其想象。

北海治安逐渐恶化,当地百姓生活陷入困境,备受煎熬。

幽州精兵作乱之际,孔融采取劝慰手段应对,然此法仅缓一时之急,未能从根本上解决问题。

他勾结外校,夜袭击败幽州军,但这种急功近利的做法仅获短暂胜利,无法确保北海长久安宁。

不久,幽州军起兵叛乱,孔融因此威望受损,实力削弱。

黄巾军侵袭北海之际,孔融举杯痛饮,而后醉意朦胧中上马,亲自率军迎敌,于涞水之畔将敌军击退。

孔融因轻敌冒进,在与黄巾军前部对峙时,未料两翼遭黄巾军涉水突袭北海治所,导致城池迅速沦陷。

孔融无奈目睹黄巾军入城,肆意烧杀抢掠,无恶不为。

他被迫转向南方邻县,以逃避当前境遇。

众人方识孔融爱炫耀,实则徒有其表,如同绣花枕头,遂相继离他而去。

孔融经历多次迁徙后,最终定居于徐州。

汉末时期,群雄割据,曹操与袁绍两位北方豪杰迅速壮大,其势力蓬勃发展,如日中天。

公孙瓒于幽州亦展雄心,凭兵马稳固势力,崛起为一股不容轻视之强权。

袁绍、曹操与公孙瓒等诸雄,皆于表面和睦下暗自较量,明争暗斗不断。

孔融以文采卓越、品德高尚闻名,但在军事领域,他仅是一名力量单薄的士人。

孔融41岁时,正值兴平元年,即公元194年。

曹操父曹嵩与弟曹德遭陶谦部将杀害,他以此为由进攻陶谦,并实施屠城,目标直指徐州。

孔融原计划与徐州牧陶谦共谋迎汉献帝刘协返洛阳,但因曹操突袭州郡,该计划被迫中止。

陶谦因徐州遭受兵祸,忧虑过度,积劳成疾,最终去世。

州人隆重迎接刘备,正式拥立其领导徐州,仪式庄重,秩序井然,确保了权力交接的平稳与合法。

刘备呈递奏章,提议孔融兼任青州刺史一职。

孔融计划联结山东,联合辽东,借戎马之力稳固根基,偏安一隅,维持中立态势。

孔融身处曹操与袁绍等势力之间,兵力仅数百,处境艰难,行动受限。

孔融用人不明,视狡黠之徒王子法、刘孔慈为心腹,却将清望之士左承祖、刘义逊等仅作宾客相待,不纳其议于国事。

左承祖建议孔融投靠强者,可选择结交袁绍或曹操以增强实力。

孔融因左承祖不忠汉室而大怒,遂将其杀害。刘义逊目睹此景,认为孔融过激,遂决定离开孔融。

建安元年(196年),袁谭率军攻北海。经数月激战,孔融兵力大减,北海城危在旦夕。

孔融,闻名于其儒雅,仍稳坐城中,一面读书,一面谈笑,看似从容不迫地在城中作态。

北海防御速溃,袁谭大军入城。孔融见势不妙,舍弃书籍,趁机逃至太行山以东。

孔融只顾自己逃命,未顾及家室。虽成功逃脱,但他的家人却不幸被袁谭俘虏。

孔融从不自省,总盯着他人。若其行为不加以节制,终将自食恶果。

建安元年(196年),汉献帝移居许县,随后孔融受任为将作大匠,于曹丞相麾下履职。

他肩负宫室修建之责,并自此涉足朝政事务,孔融的政务生涯由此展开。

孔融时常与曹操持相反立场,对抗其决策。

曹操曾上奏请求将杨震曾孙杨彪入狱。

袁绍之弟袁术于淮南称帝,因杨彪妻乃袁术女,其子杨修为袁术外甥,故曹操诬称杨彪与袁术勾结,图谋废黜献帝。

杨彪忠诚正直,全力护卫汉献帝,声称他要废黜献帝的说法,无人信服。

孔融闻此事后,未及着朝服,便疾步至曹操处,严词斥责并威胁其释放杨彪。

曹操释放杨彪后,心中对孔融产生怨恨。

此外,曹操征战时,孔融讥讽其师出无名;曹操抢占他人之妻,孔融又讥其为“现代纣王纳妲己”,屡加嘲讽。

曹操对袁绍之时,孔融谓荀彧曰:“袁绍地广兵多,田丰、许攸为谋,审配、逢纪为忠,颜良、文丑勇猛统军,恐难胜之。”

曹操北伐乌桓之际,孔融嘲讽道:“大将军远征海外,昔日肃慎不贡楛矢,丁零盗苏武牛羊,皆可一并征讨。”

饥荒战乱时,曹操请禁酒,孔融屡书反对,称从君王至名士皆需酒助事。并警曹操,禁酒将致战事不顺,恐败于南方。

信中言辞刻薄,多处展现对曹操的傲慢无逊,令曹操心生不平。

《后汉书·郑孔荀传》:“操征乌桓,戏言远征萧条。提肃慎不贡、丁零盗羊旧事。时饥荒且战乱,操禁酒,融屡书反对,言辞侮慢。”

曹操南征之际,孔融秉持“以文德感召”的理念指导曹操,曹操闻后震怒,视其为怨言浮华之辈。

孔融频繁挑战曹操,已成常态。

孔融向曹操与汉献帝推荐挚友弥衡。

弥衡善言辞,屡以言语轻视并挑衅曹操。

《后汉书》载,衡年方二十,融已四十,二人结为挚友。融上疏朝廷,竭力举荐衡。

曹操屡召弥衡,衡皆以患狂疾为由,拒不相见。

《三国志·魏书十》载:张衡文士传云,孔融屡荐衡于太祖,衡恶之,心怀愤懑。遂托狂疾,拒不相见,然时有议论传出。

曹操怒欲杀之,然念及其才,终不忍下手。

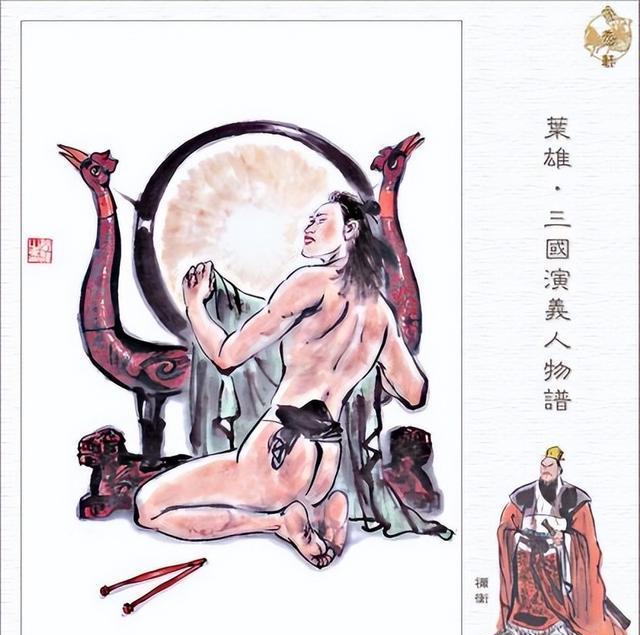

曹操命弥衡为鼓史,弥衡遂于曹操及众人前故意脱衣,裸体击鼓,并出言辱骂曹操。

这让曹操极为难堪,满心怒火难以平息,又无从宣泄。

孔融对曹操言,其有办法使祢衡亲自前来致歉。

曹操闻之大悦,遂令守门者,见祢衡至,即刻通报于他。

曹操迟迟未眠,专候祢衡至深夜。

祢衡抵达了目的地。

他身着平凡单衣,头戴普通头巾,手持三尺长棍,坐镇曹操营门,以杖击地,痛斥曹操及其先祖,言辞激烈,无所顾忌。

当时,孔融身处现场之中。

《后汉书》载,融再见操,言衡狂病欲自谢。操喜,令客通报。衡着单衣、疏巾,持杖坐营门,杖击地大骂。操怒,对融言:“衡小子,杀之如雀鼠。”

弥衡屡辱曹操,为孔融所荐。曹操岂能不怨孔融?

人的忍让存在极限,一旦超出此限度,便会引发爆发。

曹操亦是如此,行事风格秉承一贯原则,逻辑清晰且坚定,用词准确无虚饰,展现其独特领袖风范,始终保持中心思想不变。

曹操曾多次因孔融名扬四海而勉强容忍他,尽管心中不悦,但仍故作宽容之态。

忍让多次后,曹操认为无须再忍,于是暗中寻觅时机,意图彻底消灭孔融。

郗虑,山阳人,洞悉曹操心意,遂以孔融蔑视国法为由上奏,请求免除其职务。

山阳郗虑秉承上意,借小法弹劾免去了孔融官职,并公开其仇怨。曹操故意写信激怒孔融,孔融回信答道……《后汉书·卷七十·郑孔荀列传》

献帝召郗虑与孔融,问融曰:“鸿豫有何所长?”孔融据实以答,逻辑清晰,中心思想未变,用词精准,字数合规。

孔融答道:“可与其论道,却不可共谋权变之策。”

郗虑辩驳道:“孔融昔日治北海,政务懈怠致民散,其所谓权变何在?”

郗虑与孔融之间的关系日趋紧张。

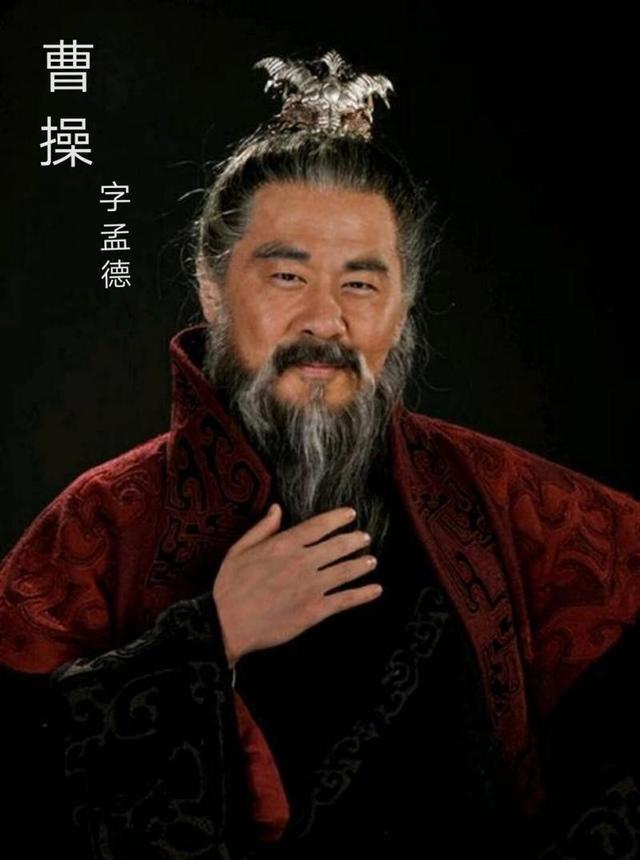

建安十三年(208年),曹操决定对孔融施以极刑。

他命令大臣路粹编造孔融罪名,结合郗虑的诬告,罪名充足,足以致孔融于死地。

路粹多次上奏,详细列举孔融的罪状。

孔融任北海相时,见汉室动荡,聚徒谋反,自诩圣人后裔。与孙权使交谈诽谤朝廷,不遵礼仪,冒犯禁忌。与祢衡私谈悖逆伦常,互赞对方为仲尼、颜回再生,应处极刑。

曹操经过深思熟虑后,决定除掉政敌孔融。

他深入研究了孔融,发现其极为重视孝行,并以此著称。

孔融任北海相期间,见一人在墓旁哭父,察其面色无憔悴,疑其假哭。遂以“哀而不实”之罪,将该人处斩。

孔融遇盗贼偷邻家熟麦,被告发。闻盗贼因母病愈欲食新麦而行窃,孔融未罚,反赞其孝,认为其“勤养于母”,并予以赏赐。

《御览》引《秦子》言:孔文举任北海相时,有丧父不哭而色不衰者,文举诛之;有盗邻麦奉母者,文举赏之。前者哀而不实,后者孝养可嘉。

曹操深知,仅杀孔融不足以除其影响,自己作为专权者,无法以“忠君”治其罪,故以“大不孝”之名,对孔融进行惩处。

为除孔融,需证其不孝。遂有路粹上奏孔融罪状,其中笔墨最甚者,乃关于其不孝之行。

9月26日,曹操颁布命令,处决孔融。

孔融遭诛后,许县境内无人敢为其收敛遗体。

昔日,京兆人脂习,曾任太医令,惯随汉献帝刘协车行。

他屡次劝孔融改正言辞浮夸的习惯,但孔融始终未予理会。

脂习闻孔融被杀,奔至前抚尸恸哭:“文举,卿弃我而亡,我复与谁言?”悲叹连连,几近因此罹难于曹操之手。

【二、面对死亡的临近,孔融的幼子又说了什么呢?】

孔融遇害后,曹操颁布命令,意图将其家族彻底清除。

官兵们携大刀闯入孔家院,面露凶相。

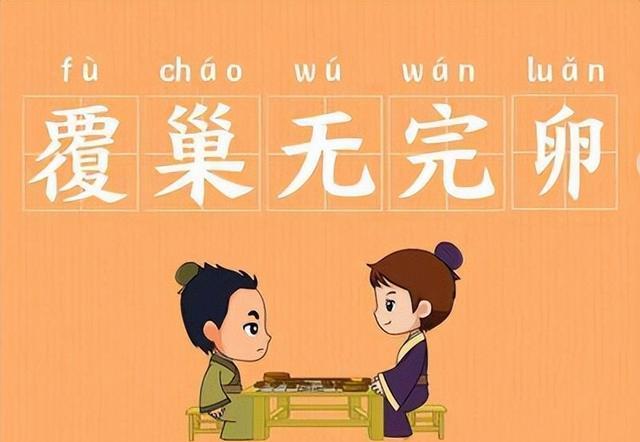

此时,孔融两子,长子9岁,幼子8岁,正专心致志地对弈。

面对官兵抵达,他们镇定自若,未显丝毫慌乱。

官兵对二人宣告:“尔父已逝,尔等亦当赴死。”

他将刀横在他们颈间,而他们面色不改,依旧保持着镇定自若的神态。

众人皆对两孩童之勇敢感到震惊,有人问:“你们真的不畏惧死亡吗?”

一孩童言道:“巢既覆,岂有完卵之理?”

此言发表后,四周响起阵阵感叹声。

《后汉书·孔融传》载:孔融被捕时,二子正弈棋未动。旁人问何故不起,融子答:“巢既毁,卵安能完?”

《世说新语·言语》载:孔融被捕,家人惊恐。其两子,长九岁,幼八岁,仍琢钉嬉戏,无惧色。融问使者二子能否幸免,子缓答:“覆巢之下,安有完卵?”旋即亦被捕。

孔融的两个儿子最终遭遇斩首之刑。

【总结:】

孔融被杀主因是其与曹操政治立场及利益相悖,他结党营私,公然挑战曹操权威,对曹魏政权稳定构成威胁,产生不良影响。

孔融狂傲,到处彰显自我,频反曹操政策,如禁酒、改革、加礼、肉刑及征乌桓等,屡挑其权威。且孔融在政治道德上公开批判曹操,动摇了其对士族控制和后方稳定,终触怒曹操。

曹操最终以孔融犯“大不孝”之罪,下令将其处死。

孔融之死虽不足惜,但遗憾的是,他的两个聪颖勇敢的儿子也因此受牵连,遭遇不幸。

孔融的一生恰如所言,“年幼时聪明伶俐,长大后却未必出众”。