阅读本文前,各位官人,对小女子有任何意见或建议请私信我呦。

1643年秋,京城官员各个剑拔弩张,他们都极力的拥戴自己站队的一方。皇太极暴毙多天以后,两黄旗将领佩刀冲入崇政殿,刀刃抵在脖颈上怒吼:“若立非皇子,我等宁死从先帝于地下!”而另一侧,多尔衮麾下的两白旗铁甲森然,箭矢已搭上弓弦。在这场决定清朝命运的暗战中,皇长子豪格手握“嫡长”正统与赫赫战功,却最终败给年仅六岁的弟弟福临(顺治帝)。这场看似荒谬的权力更迭,实则暗藏着清初皇权博弈的残酷历程——豪格之败,败在不懂“权力的本质从来不是战场上的刀光剑影,而是棋盘下的利益置换”。

一、战功赫赫的“嫡长子”,为何成不了八旗的“最大公约数”?

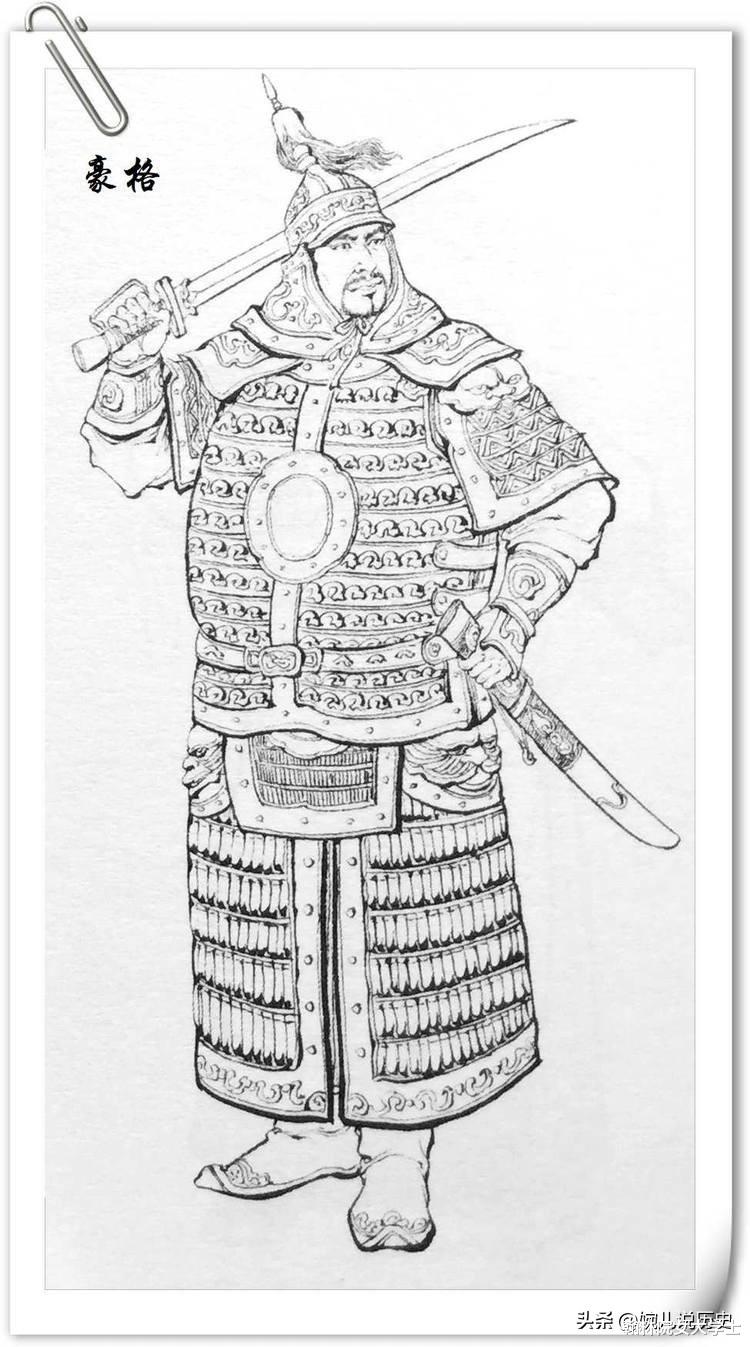

豪格作为皇太极的大儿子,绝非庸才,从皇太极多次将其贬降后复职就能看出来皇太极对他能力的认可,皇太极是把他当作接班人来培养的。17岁便随皇太极征讨蒙古察哈尔部,阵斩其贝勒,在战场上大放异彩;在交战明朝时,豪格同样是战功赫赫,在他的带领下在松锦之战生擒洪承畴,被誉为“满洲巴图鲁”。豪格一时在众多皇子中声名显赫,毕竟能征善战,就是自己稳固皇位最大的筹码。然而八旗贵族在推举新君时,看重的不是军功,而是谁能维系利益平衡。 作为皇长子的豪格怎么也没有想到自己究竟是因为什么原因没有登上大宝。

众所周知最后是由正黄旗提出要拥立皇太极的儿子,其实此时正黄旗就已经放弃他了。皇太极在位时,将两黄旗收归皇帝直辖。豪格虽名义上统领正蓝旗,实则根基薄弱。反观多尔衮,牌面上实力稍微弱一点,但是其实并不弱于豪格,其掌控的两白旗是努尔哈赤时代的嫡系精锐,镶白旗旗主多铎更是其胞弟,两兄弟感情非常深厚,旗下将领对他们是十分拥护。当豪格还在标榜“太祖嫡孙”身份时,多尔衮早已用二十年时间将两白旗锻造成了只听命于自己的私兵。

更致命的是,豪格误判了八旗贵族的态度,豪格没有想到他们对自己支持到何种程度。我们知道两黄旗支持豪格,并非真心拥戴,他们可不是因为豪格是嫡长子去拥戴,他们是害怕自己的立场会在日后受到清算,惧怕多尔衮上位后清洗“先帝旧部”;代善等中立派,则暗中期待一个便于控制的幼主,豪格在这一点上没有清醒的认识。

二、崇政殿19小时:一场教科书级的政治绞杀

1643年的一天黎明,多尔衮的杀手锏悄然出鞘。他放任两黄旗将领持械逼宫,却在关键时刻突然让步:“既然两黄旗坚持立皇子,不如选福临,由郑亲王济尔哈朗与我共同辅政。”此言一出,殿内局势骤变。这场博弈当时看豪格与多尔衮两败俱伤,实则是多尔衮最大的成功,多尔衮的智谋团和公关团估计早就做好了两手准备,以确保自己利益的最大化。就这样多尔衮还做到了一个摄政王的身份,而豪格呢?什么也没有得到。多尔衮拥立顺治的真实意图,在1644年清军入关后显露无遗——他打着幼帝旗号架空济尔哈朗,诛杀豪格,最终成为实际上的“无冕之君”。

豪格犯下三个致命错误:

1.错把“军功资本”当“政治筹码”:当“拥立幼帝+双辅政”方案时提出时,豪格的军功俨然没有什么用处了,殊不知代善、济尔哈朗早已被多尔衮用“共享摄政权”“收买”。

2.低估后宫力量:孝庄以“蒙古格格”身份串联科尔沁部,承诺保住两黄旗地位,瞬间瓦解豪格的基本盘。当多尔衮与豪格斗得水火不容时,孝庄最后看到了机会,在他的运作下,成功将福林推了出来,成为皇帝的人选。显然豪格是没有做通后宫的工作的,没有得到他们的支持。

3.缺乏政治弹性:面对多尔衮“以退为进”提出拥立福临时,豪格竟以“福临年幼”为由公开反对,反而坐实了“跋扈”之名,让中间派彻底倒向多尔衮阵营。在我们看来两黄旗有绝对的话语权,豪格没有完全将两黄旗收为己用,是最大的失败,以至于发生从刚开始的坚定支持,到后来的只要是皇太极的儿子就行,这种巨大的态度转变。

多尔衮用“集体摄政”瓦解了豪格的“单极皇权”,主要是多尔衮变的太快了,估计豪格都没有想到多尔衮打的什么算盘,不得不说多尔衮的政治觉悟真高。八旗贵族们忽然发现:支持一个六岁皇帝,既能遏制两白旗独大,又能延续自身特权,保住自己的地位,不受到任何一方的清算,这比他们两个谁登上皇位都好——豪格就这样成了政治妥协的牺牲品。

4.缺乏杀伐决断:凭借自己皇长子的身份,加之自己当时的军功,辅之两黄旗、镶黄、镶蓝、正蓝四旗的支持,各路王公大臣,朝廷重臣纷纷支持,应该是立即登基称帝,怎么还和多尔衮在这扯皮。无论是名义上还是实力上,豪格都有绝对的优势,就这样被多尔衮给吓唬住了,实在是不应该,优柔寡断的像一个女人一样。

三、豪格之死的真正隐喻:清初皇权的“弑亲诅咒”

随着豪格的夺位失败,豪格的结局便注定了,必定会受到清算。随着多尔衮登上摄政王的宝座,逐步将济尔哈朗排挤出去,自己一家独特,然后开始了对豪格的清算,多尔衮以“隐瞒部将冒功”的罪名将豪格下狱,最后再也没有从狱中出来,离奇的死在了狱中,其夫人也被多尔衮霸占而去。

豪格至死不明白,为何自己战功卓著、血统纯正,却输给了一个稚子。但纵观中国皇权史,从李世民的玄武门之变到朱棣的靖难之役,“合法性”从来不是继承来的,而是用利益链条编织出来的,正所谓江湖不是打打杀杀,而是人情世故,在我们看来在皇权的争夺中这两者缺一不可。

喜欢我,请“点赞”+“评论”哦,我们不见不散,欢迎来我主页观看更多精彩内容呀。