在古代,一个文坛大佬,政坛牛人,看到一个特别优秀的晚辈,喜爱之情溢于言表,会怎么办?

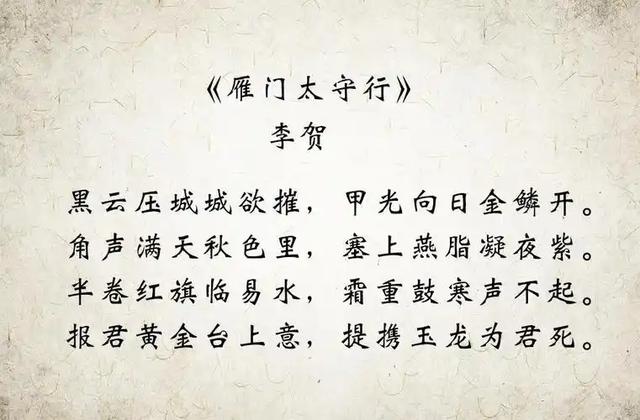

韩愈读到李贺的《雁门太守行》,惊为天人,这个后生太牛了。当时韩愈已经是大唐文坛盟主,挥挥手就会有无数人前来拜访,小透明李贺如果接到邀请,有资格到韩愈家做客,绝对能乐疯了。

但是,韩愈看到如此天才,心急,等不到这边下帖子,李贺接到帖子后风尘仆仆前来赴约。他派人打听李贺的住处,直接就去了。

当时李贺二十左右,换成现在的说法,相当于作协主席网上冲浪发现一个大学生文笔超好,直接留言问你在哪个城市,咱俩约一下。

这么一想挺吓人的,这得多热情多爱才!

还有欧阳修和苏轼。

当年苏轼考科举时,二十出头,欧阳修早已功成名就了。有一天在家闲着的欧阳修读到了苏轼的文章,本来就是打发无聊的时间,但是发现文章写得太好了,欧阳修一边读一边深感汗颜。

他还给好友梅饶臣写信,说“老夫当避路,放他出一头地也”。断言苏轼必将取代他,成为新的文坛领袖。这也是成语“出人头地”的来历。

发现苏轼之前,欧阳修非常喜欢曾巩,曾经夸赞说“过吾门者百千人,独于得生为喜。”

以上这些事情,虽然有点夸张,但总体来说都是正常思维,老一辈爱才,看到小一辈中惊才绝艳者难免心情激动,都能理解。但有些人的做法,哪怕是现在看起来也有点理解不了。

他们的思维方式是,我太喜欢你了,小伙子你太优秀了,我给你当儿子吧!注意,不是认晚辈当干儿子,是自己要去给晚辈当儿子。

白居易就干过这种事。

说是白居易晚年,特别喜欢李商隐。每天睡不着觉的时候就喜欢读李商隐的诗文,还经常说,这咋就不是我儿子呢?我儿子要是有这才华就好了。

说着说着,不知道哪天突发灵感,我虽然没有这样的好儿子,但是我可以当他儿子啊!

咱也不知道这逻辑是怎么来的,反而老年白居易就是这么想的。不仅逢人就唠叨这个伟大发明,在临死前还说“我死,得为尔子足矣”。

估计白居易的儿孙都懵了,这是老糊涂了吧,你要是这样玩,那我们见到李商隐,怎么打招呼?这中间差着多少辈?

白居易不管,他就这么立遗嘱。李商隐也知道这件事,他比白居易小41岁,白居易去世时他还没有儿子呢。再等几年,李商隐终于有儿子的时候,就叫“白老”。

但是这个儿子资质特别平庸,白居易和李商隐的才华,他身上一点都没有。温庭筠就开玩笑,说你这样的竟然是白居易转世,不是太惭愧了么?

这个孩子也很无辜,白居易那是天才,我就是普通一小孩,为什么要拿我和天才比?

后来,李商隐又有一个儿子叫衮师,特别聪明。人们就又开玩笑,说这位才是白老,弄错了。

除了要当李商隐的儿子,白居易还指定李商隐给他写墓志铭。

遇到李商隐之前,白居易谁都看不上,怕别人写的墓志铭不合心意,他晚年自己给自己写了一篇,也是个奇人。

去世后,因为白居易名声特别大,当时的皇帝唐宣宗李忱也特别欣赏他的才华,亲自写了一篇《吊白居易》,其中一句是“缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙”。

这句话证明白居易才是大唐官方认可的诗仙,李白的诗仙只是后世民间公认,没有官方颁发的证书。

自己写一个墓志铭,皇上写了悼亡词,已经很隆重了。但是按照白居易老先生的遗愿,这些都不够,必须找李商隐再给他写一篇。

在白居易去世三年后,他的儿子终于找到了李商隐,把整理好的白居易生平奉上。李商隐仔细拜读后,认认真真写了一千多个字。心愿达成,白居易在地下终于能瞑目了。

喜欢一个人喜欢到这种程度,有点匪夷所思了。

类似的事情后面还有,比如说明朝有个人叫于仁,于仁自己不当官,但是他们家祖上有很多官员,家境殷实,家庭成员都饱读诗书,是当地望族。

于仁有个习惯,他常年都特别虔诚的供奉文天祥。古代祭祖特别讲究,平时供奉祖先牌位也很用心。但是在于仁心中,文天祥比自己家祖先还要重要。

他供奉文天祥,不是像现在有些人拜关公那样想寻求庇护,而是真心实意的崇拜。这些事情文天祥永远不会知道,我也不求什么,但就是想这么做。文天祥这么伟大的人,值得我这么做。

大概是他太虔诚了,一片真心打动了文天祥。于是在某一天,文天祥就给于仁托梦了:“吾感汝父子侍奉之诚,顷即为汝之嗣矣。”

你们对我太好了,我被感动了,决定投胎做你儿子!

于仁懵了,咋回事这是,文天祥要来当我儿子?偶像要当我们家子嗣?一片震惊中,于仁醒了,接着就听到下人来报,小少爷出生了。

于仁想到刚刚的梦,不敢想象文天祥真的投胎成了自己的儿子。他把孩子取名“于谦”,谦字是谦逊、推辞之意。

于谦也是不负众望,人生经历与文天祥特别像。

文天祥在朝为官时遇到贾似道专权,这个人不仅是皇帝宠臣,还是贵妃弟弟,满朝文武都不敢触其霉头。但是文天祥经常对他冷嘲热讽,多次写奏章弹劾。即便每次写完交上去都会被皇帝申斥,文天祥都照写不误。

于谦也是这样,铁骨铮铮。

当时明朝是大太监王振专权,所有到北京述职的官员都得给他送礼。这些官员都不能叫主动行贿,因为不送礼就找你麻烦。为了不被针对,不想送也得送。

于谦在外地任职期满调到京城,下属提醒他,说所有进京官员都得给王振送礼,否则会被穿小鞋。于谦说自己没钱,不送。下属说,咱就送点土特产也好啊。于谦甩了甩袖子,我只有两袖清风。

到京城后,于谦果然被针对,还被抓到狱中准备处死。关键时刻,十几万民众群情激奋一起上书救于谦。

无恶不作的王振都被吓到了,自己给自己编个台阶,说弄错人了,之前有个叫于谦的得罪了我,不是这个于谦,弄错了,马上放人。

文天祥和于谦还都喜欢在诗词中表明心志。

文天祥在《过零丁洋》中写“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”。于谦在《石灰吟》中写“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”。

并且,文天祥写《过零丁洋》时已经42岁了,南宋马上就亡国了,他被元朝俘获,北上途中写此诗。但是于谦写《石灰吟》,虽然具体时间有争议,有人说12岁,有人说17岁。

即便17岁也是青少年,明朝那时还很稳定,远远不到山河破碎的程度,于谦也没有经历过什么刻骨铭心的大事。但是十几岁的于谦看到锻造石灰的过程,有感而发就写出了这样的作品,只能冥冥之中自有注定。

文天祥和于谦最大的共同点,是保家卫国。

他们都是以文官身份指挥军事行动,只是文天祥比较可悲,王朝末年又遇到强大的蒙古军,无论是谁都回天乏术。于谦比较幸运,成功完成北京保卫战,为大明续命200年。

只是结局和文天祥一样悲惨,或许赴死时的心境还不如文天祥呢。文天祥被杀时早已国破家亡,他是一心求死。于谦则是被陷害,无辜蒙冤,临死前肯定有很多牵挂。

转世之说虽然不靠谱,但文天祥和于谦,还真像。