1954年12月7日,北京西郊的马路上出现了一支肃穆的送葬队伍。

队伍最前面执绋引棺送灵的是面容沉痛的周总理。

在他之后,彭真、陈叔通、吴玉章、徐特立、彭德怀、贺龙、陈毅、聂荣臻、叶剑英等开国元勋分列两边。

如此高规格的送葬队伍在新中国的历史上还是头一次出现,到底是什么人能有此殊荣呢?

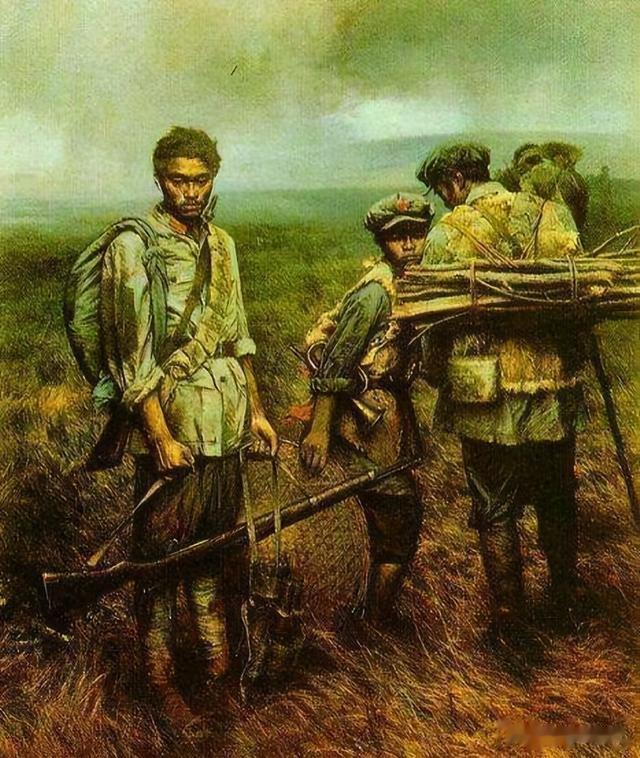

长征路上的“能人”

长征路上的“能人”1935年5月29日,红军长征的先遣部队,在杨得志将军的带领下奇迹般的攻下了泸定桥天险。

泸定桥失守以后,蒋介石计划借助大渡河“剿灭”红军主力的妄想土崩瓦解。

虽然大渡河把紧追不舍的国民党部队拦在了后面,但红军高层指挥者们的心情依旧没有丝毫放松。

之所以如此,是因为接下来他们将攀登飞鸟难越的高耸雪山,走过危机四伏的沼泽草地。

要知道长征开始后部队一直都在打仗,后勤补给严重不足,许多战士的身上连件御寒的厚衣服都没有。

这种情况下想要翻越雪山,走出草地,困难可想而知。

在部队准备翻越“夹金山”的前一夜,担任总兵站部部长、中革军委保管处处长、总医院院长等职的杨立三一脸愁容的坐在黑暗中,皱着眉头凝视着远处高耸入云的大雪山。

“老杨,赶紧睡一会吧,不养足精神明天有的受。”一旁的老战友说话间紧了紧满是补丁的旧衣服。

“我让人去找点东西,等他们回来就睡。”

“什么东西,不会是御寒的衣物吧?”

看着战友们渴望的眼神,杨立三苦笑着摇了摇头:“御寒的衣物就别想了,能找来点干辣椒来就谢天谢地了。”

就在杨立三说话的时候,几个满头汗水的战士小心翼翼的摸了过来,将一个布包郑重的交到了他的手上。

“部长,这几天我们就搜寻了这么多干辣椒,差不多有三四斤。”

“有总比没有强,赶紧发下去吧。”

按照杨立三的交代,这三四斤辣椒被截成了小段,分发到了衣服单薄的战士手中。

当战士们冻得实在扛不住的时候,他们会把这一小截干辣椒含在口中,以此来获取心灵上的片刻慰藉。

翻过雪山以后,部队储存的粮食基本上被消耗一空,战士们平时只能靠挖野菜,煮皮带糊弄肚子。

为了解决这个问题,杨立三尽可能的节衣缩食,并组织后勤的同志们想尽一切办法就地取材。

在他的带领下,后勤的同志们从水里面捞到了泥鳅,从土里挖出了草根和昆虫。

这些微不足道的东西,在最紧急的关头给战士们提供了些许的能量,让他们得以坚持走完了最后的一段行程。

历经千辛万苦来到达延安后,杨立三终于是松了口气。

可还不等他轻松几天,一个更大的挑战又一次摆在了他的面前。

“斤斤计较”的“大管家”

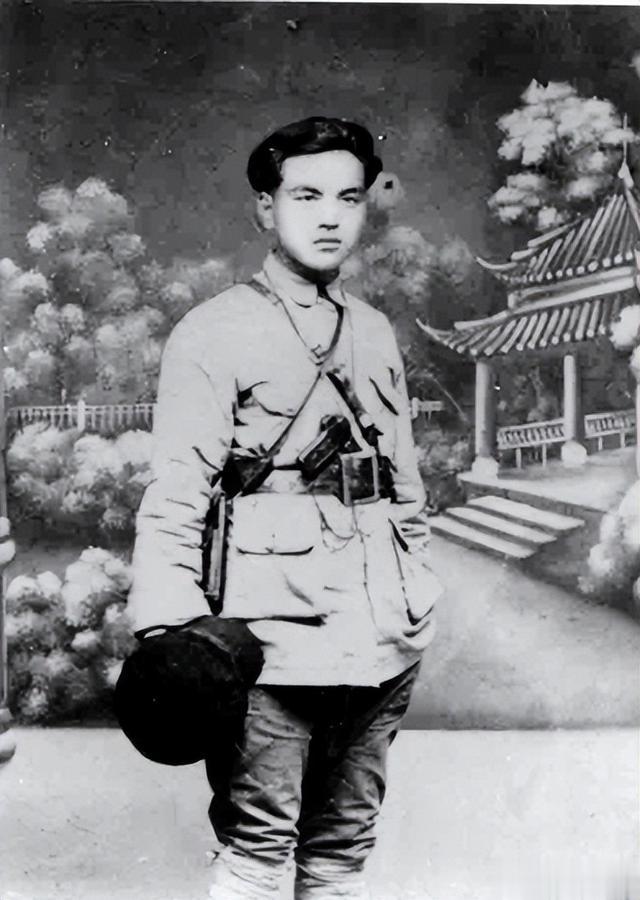

“斤斤计较”的“大管家”抗日战争爆发后,善于“无中生有”的杨立三被任命为第十八集团军后勤部部长兼政委。

这个职位虽然在大后方,但所承担的责任和肩负的压力一点都不比前线的指挥员少。

因为前线战士的枪支弹药、军装粮食等物资,都需要他这个后勤部部长来提供。

佃农家庭出生的杨立三,小的时候吃过很多苦,所以他的性格非常坚韧执着,在困难面前从不低头。

为了尽快给战士们搞出一款精良的武器,他直接把自己的办公室搬到了军工厂,天天和枪械技师们在一起讨论改造枪支的事情。

功夫不负有心人,在他的全力支持下,1940年7月,一款射击准度很高的马步枪被制造了出来。

这款枪送到部队后,受到了各级指战员的高度赞扬。

它就是抗日战争中八路军神枪手最依赖的武器,被彭老总誉为“天下第一准星”的“八一马步枪”。

督促军工厂生产枪支的同时,杨立三也没有忘记自己的本职工作。

他通过反复的推算了验证,制造了一个“饻”字,以实物为单位计算工资,完美解决了军工工人供给问题。

枪支的问题刚刚得到了缓解,日本侵略者就和国民党顽固派默契的开始合作,对陕甘宁边区进行了严苛的经济封锁。

为了打破敌人的封锁线,在毛主席的倡导下,根据地展开了轰轰烈烈的“大生产运动”。

杨立三对主席的倡导积极响应,带头开始组织生产。

每天忙完了自己手头的工作后,他会马不停蹄的赶到纺纱厂,和群众们一起纺纱织布。

一开始杨立三做的很吃力,纺出来的纱上尽是线头。

可经过了一个多月的不懈努力,八路军后勤部长杨立三成为了纺纱小能手。

1943年7月周总理组织的延安纺纱比赛上,已经兼任第十八集团军总司令部副参谋长的杨立三表现不俗,杀进了前十。

正是因为周总理和杨立三等人树立了自强不息的榜样,所以延安的大生产运动进展的非常喜人。

到1944年的时候,延安革命根据地不但实现了粮食、蔬菜、布匹等物资的自给自足,在发展小作坊和轻工业方面也取得了喜人的成绩。

这把负责后勤工作的杨立三高兴的眉开眼笑。

1945年,善于搞经济工作的杨立三被调任晋冀鲁豫中央局经济部长兼中央局常委。

小日本投降以后,杨立三组织人手和国民党抢时间,接收了不少鬼子留下的产业,大大扩充了我方的军工力量。

虽然缴获和接收的武器装备不少,但杨立三在工作中却一如既往的“斤斤计较”。

这让许多基层的指战员都有意见,说杨部长越来越像抠门的“阎老西”了。

这些话传到杨立三的耳朵中后,他没有生气,反而是有些自责,觉得归根结底还是自己的工作没有做到位。

正是因为有一个精打细算的后勤部负责人,所以八路军积累了相对殷实的家底,为接下来的解放战争打下了坚实的基础。

首任解放军总后勤部部长

首任解放军总后勤部部长经过了8年抗战的磨砺,到解放战争的时候,红军部队从曾经吃小米背步枪的游击队,变成了一支装备精良,训练有素的铁血劲旅。

实力的变强,人数的增加,意味着对后勤补给的要求越来越高。

俗话说“三军未动,粮草先行”,从古至今,后勤一直都是战场上决定胜败的关键。

那个被评为“乱世之枭雄,治世之能臣”的曹操,打仗的时候最长使用的手段就是断对手粮道。

这一点担任军委后勤部部长,兼华北军区后勤部部长等职的杨立三非常清楚。

因此在解放战争时期,他利用各地的兵站,搭建出了安全快捷的运输交通网。

为了减少浪费,更精准的把武器装备和粮食服装等物资送到前线。

杨立三还开创性的搞了个“后勤总指挥中心”。

本着更有效,更快捷的原则,后勤总指挥中心把全国征集上来的物资分配到了最需要的地方。

如此一来,前线的指挥员没有了后顾之忧,可以更加心无旁骛的指挥大军作战。

在解放战争进入全面反攻之后,杨立三成为了最忙碌的人。

部队每攻下一座城池,他便会第一时间安排人去接管城里面的工厂和作坊。

在杨立三的眼中,这些都是宝贝疙瘩,是以后新中国崛起必不可少的助力。

正是有杨立三运筹帷幄的巧妙调度,到了后期解放军打仗的补给压力反而越来越小。

中国共产党的发展历程中,彭真同志在经济建设领域的成就是有目共睹的。

可就算是他,也非常的认可和佩服杨立三的本领。

新中国成立的这一年杨立三45岁,身兼数职的他又扛起了中央人民政府食品工业部部长和中央财经委员会委员的重担。

在一众老同志当中,他的年龄是相对比较小的,所以干起工作来杨立三非常的拼命。

每当有人劝杨立三要保重身体,不能太累的时候,他总会笑呵呵拍着胸膛说“我这身体好得很,不多干点都对不起这副好身板。”

担任食品工业部部长期间,杨立三主持开发出了“八一面粉”,大大增加了小麦的的出粉率。

1952年,头上已经出现了白发的杨立三被中央军委任命为人民解放军总后勤部副部长。

虽说杨立三一直都是后勤方面的专家,但总管几百万军队的后勤供应,他还是头一遭。

为了不辜负中央军委的信任,杨立三那段时间只睡不到四个小时,其他的时间都扑在工作上。

一年之后,全军乱如一团麻的后勤供应被杨立三理顺,并制定了相对应的规章制度。

这些制度和条令非常有前瞻性,就算到了今天,有不少依旧还在发挥着作用。

能者多劳,第二年他这个公认的军事财务专家,被党中央放在了人民解放军财务部部长的位置上。

当时的徐帅是解放军总参谋长,从级别上来说,杨立三已经与他平级。

徐帅

总理执绋,元帅引棺长时间高强度的工作让杨立三部长的身体越来越差,出现了持续性的头疼和眩晕症状。

一开始他没有把身上的不良症状当回事,觉得这可能是因为休息不够导致的。

可随着时间的推移,杨立三部长的身体越来越糟糕,甚至出现了喷射式呕吐和以及休克的情况。

得知此事的周总理非常生气,下命令让身边人把杨立三带到医院做全身的检查。

检查的结果非常不好,杨立三部长患上了严重的脑癌,并且已经发展到了中期。

知道我们国家的医疗水平暂时治不了这种恶性疾病,周总理当即就联系了苏联方面,准备把杨立三送到苏联去进行更好救治。

临行之前,周总理特意把杨立三部长的秘书喊了过去,叮嘱对方到了苏联一定要看好杨立三,绝对不能让他接触工作。

目送着杨立三等人乘坐的火车离开,周总理在原地矗立了许久,最后才情绪低落的离开了。

到了苏联以后,杨立三部长被安排住进了克里姆林宫医院,由当时最好的脑科医生负责给他治疗。

在医生的精心治疗下,他的身体情况有了一些好转,可以慢慢的从床上坐起来。

感觉到身体好一些后,杨立三部长喊来了自己的秘书,让他把之前没有做完的文件拿过来。

“部长,你就安心养病吧,临来的时候总理专门交代过我,一定不能让你接触工作。”

秘书的话让杨立三愣了一下,有些感慨的说道:

“总理每天那么忙,还要担心我的身体,你说我要是不把手头的工作干完,怎么对得起他。”

见秘书不为所动,杨立三又开始小声的讨价还价:“就一个小时,只看一份文件,实在不行半个小时也可以的。”

实在拗不过自己的部长,无奈秘书只好把一份之前没有写完的文件递到了他的面前。

拖着病体工作让杨立三部长本就危如累卵的病情一下子失去了控制。

1954年11月28日,杨立三部长陷入病危,经医生抢救无效后在苏联逝世,年仅54岁。

5天之后,他的骨灰抵达北京。

在彭老总的带领下,大批军政两界的要员齐到机场,迎接老战友魂归故土。

12月7日上午,中共中央为杨立三同志在八宝山举办了追悼会。

周恩来总理担任主祭人,发表了感人至深的讲话,一度泪洒当场。

追悼会结束后,周恩来总理、彭真、陈叔通、吴玉章、徐特立、彭老总、贺帅、叶帅、陈帅、聂帅等同志分列两旁,亲自为杨立三部长执绋引棺送灵。

他们胸口佩戴着白花,眼含热泪,神情悲痛,双手紧紧握着引棺白布,脚步沉重的朝着八宝山公墓走去。

当杨立三同志的骨灰被放进去以后,这些功勋卓著的百战老兵都被泪水模糊了双眼。

杨立三同志的逝去是我党我军巨大的人才损失。

如果他活着的话,以他的资历和功勋,1955年不说被授予元帅军衔,开国大将的序列中一定也会有他的名字。

只可惜天不假年,这位杰出的军事财务专家在54岁的年纪就遗憾离世,徒留下后来人为他惋惜和感慨。

参考文献:

参考文献:人民解放军第一任总后勤部部长杨立三去世,周恩来为什么要给他抬棺执绋?——文汇网

一个“饻”字,给同学们上了一堂精彩党史课——长沙晚报

杨立三—— 延安革命纪念馆