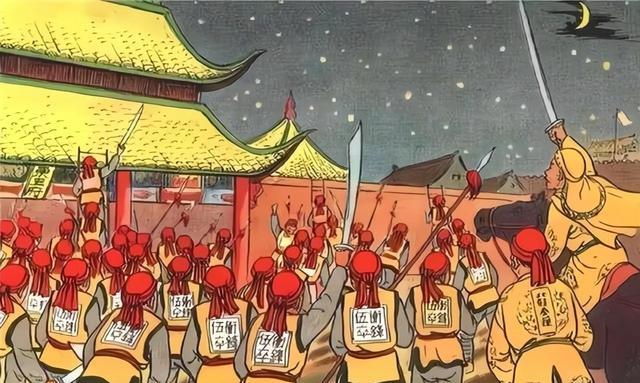

木栏、堡垒在野外一字排开,建起一道道分隔生死的坚固屏障,宽广又深的壕沟像锋利的刀刃把大地劈开,这壕沟的两旁,简直就是从仙境到炼狱的直线距离!

炮声隆隆,火光冲天,血花四溅,哭喊声此起彼伏。在那个既充满救赎又面临毁灭的夜晚,所有这一切,都朝着那座硝烟滚滚的孤城汇聚而去。

箭矢如瀑布倾泻,炮火连天,把天上的星星都给盖住了。黑烟滚滚往上冒,把微弱的月光都给吞没了。进攻和防守的两边,都带着巨大的力量,在黑夜里猛地撞上,撞得火花四溅。这样一来,安庆城北那狭窄的地方,就变成了个臭气熏天、死神游荡的人间地狱。

一天一夜的时间里,战斗就没停过,太平军最厉害的战士们一次次往上冲,不管牺牲多大,总共冲了十二次。他们拼死拼活,死了上万人,才杀出一条血路。那时候,他们真的觉得,最后的胜利就要到手了。

但在1861年9月3号那天,安庆城里的英王,注定要经历他这辈子最黑暗、最难熬的一宿!

爆炸声慢慢减弱,火光也渐渐暗淡下去,那些鲜活的生命变成了泥地里硬邦邦的尸体,所有的喧嚣和呼唤都重归平静。可就在这么近的地方,城墙却像是隔了个世界,远得触不可及。

黑夜渐渐退去,战场上那压抑得让人喘不过气的寂静,无声地讲述了一个残忍至极的真相:太平军为了安庆,拼死拼活努力了整整两年,但救援行动,最终还是没能成功,彻底砸了!

安庆失守,英王陈玉成往昔的赫赫威名,如今已成过往云烟。在那场关乎国家命运的战役落败后,湘军那把无坚不摧的尖刀,首次狠狠刺向了太平天国的命脉……

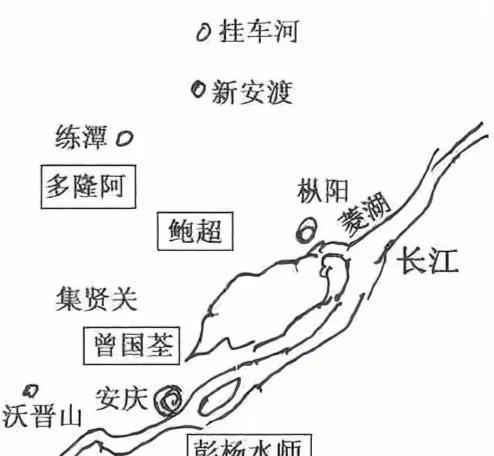

战安庆:既分胜负,也决生死1859年的时候,湘军先打下了长江中游的武昌和九江这两个重要地方,接着又稳住了湖北和江西两省的局面。到了那年9月,他们海陆并进,分成四队,直接朝着安徽进攻。

这次湘军往东边打,目标就是拿下安庆。这也是曾国藩的“从上往下攻,直接打金陵”计划里,最后一个也是最关键的一步。

安庆这地方,因为地理位置特别,地形也占优势,再加上它对保卫天京有着极其重要的作用,所以湘军和太平天国肯定会为了它提前拼个你死我活。这场围绕安庆的较量,说白了,就是两方的生死大战提前上演了。

为啥在整个天下这么大,长江那么长,两边打了这么久,抢的地方也那么多的情况下,安庆偏偏就成了大家最后都盯着的地方?

首先,当湘军的大部队都往武昌那边顺江而下时,位于长江北岸、守着水路要道的安庆城,就成了他们往东走的路上,一道怎么也绕不过去的天然屏障。

这座城的位置真的很特别,长江流到安庆这儿,突然来了个从南往北的大拐弯,而且河道也一下子变窄了好多。这样的航道,真的是挺难走的。要是岸上的炮火威胁不解决掉,湘军的船队怎么能安全航行?

要是选走陆路进军,确实能绕开安庆的阻拦。但想想那时候的路况和交通工具,放弃坐船改走陆地,湘军人数那么多,还得跑大半个中国这么远,路上危险重重不说,给养物资、武器装备、人员调动啥的,都会变得特别慢还特别费劲。

把安庆那样重要的地方丢在后面,然后突然带着军队往东边冲,直接去打天京,那简直就是往火坑里跳。这样做,前后都可能被敌人包围,整个军队都有可能完蛋。稍微有点打仗经验的人,都不会傻到去冒这种险。

就像曾国藩说的那句话,“安庆这个地方,咱们能不能守住,直接影响到咱家的运势,说白了,也关乎整个天下的安稳。”要是安庆拿不下来,曾文正公之前为了攻下金陵做的那些努力可就全白费了,湘军存在的价值也得大打折扣。

对太平天国来说,安庆这座城市太重要了。要是拿下了安庆,就能跟皖北的捻军联手,还能让皖南和皖北之间的交通顺畅无阻。更重要的是,有了安庆,皖、赣这些省份,还有湖广地区的粮食,都能通过水路不停地运到天京。

说白了,1858年九江失守之后,安庆就变成了保护京城的关键地方,也是最后一道防线了。

过了安庆以后,一直到天京,中间就没再有哪个城市是挨着长江建的。再加上那时候的火炮,射程真的不远,而且越往下游,江面就越宽。要是安庆守不住,太平天国要是再没有水军的话,那他们可就完全没招儿控制和封锁长江这条水道了。

只要安庆安全一天,天京就安稳一天。管理天京大事的“干王”洪仁玕,直接点明了保住政权的关键。这可不是乱说吓人,而是那时候安庆对太平天国来说,真的太重要了,简直独一无二。

安庆的争夺,说到底,直接关乎整场战争的赢输,还敲定了湘军和太平天国的最终走向。眼看这场关乎存亡的大战一触即发,两边心里都跟明镜似的,清楚得很这一点的重要性。

攻武昌:合取湖北,围魏救赵1859年以后,太平天国把主要战斗力都调到了天京那边,这样一来,安徽那边就没什么兵了。所以湘军打进安徽,那叫一个顺畅。他们接连打下了石牌城、天堂镇这些重要地方,然后从西边给安庆带来了很大的军事威胁。

安徽那边,在天京出大乱子,翼王石达开一气之下离开后,就成了英王陈玉成的地盘。听说安徽那边情况不妙,英王立马带着十万大军,从两浦火速赶回去帮忙。可跟湘军打了好几仗,都没占到啥便宜,太湖、潜山这些重要地方都被湘军给占了,陈玉成也只好退到安庆守着了。

皖北那边的战斗情况挺让人头疼,天京这边也因为江南大营的猛烈攻打,情况变得越来越糟糕。洪秀全心里头最惦记的就是京城的安全,所以在1860年春天,他下令让陈玉成的部队再次回京。这次回来,是要跟忠王李秀成的队伍一起,两个拳头一块使劲,把天京的困境给解了。

陈玉成和李秀成联手行动,成功打赢了救援天京的战役,他们彻底解决了江南大营这个身边的巨大威胁。接着,忠王抓住机会继续向东推进,攻占了富饶的苏南地区。到了1860年6月,他们在天京的东边建立了以苏州为中心的苏福省根据地。

陈玉成去支援京城后,安徽那边的情况就越来越糟糕了。先是安庆东北边的重要地方枞阳被攻陷,接着“九帅”曾国荃带着上万兵马,跑到安庆北边的集贤关扎营。湘军的水军在长江南边也封锁了航道,再加上之前皖西那一大片地方早就没了,到了1860年5月,湘军算是把安庆给团团围住了。

太平军东征顺利搞定后,战争的重心肯定要从苏常那边挪回西边的安庆了。

1860年9月份,太平天国的大佬们看到皖省那边形势不妙,就琢磨出个新招儿,跟“围魏救赵”那招儿挺像:他们打算让最能打的陈玉成和李秀成带着大军,从长江两边一块儿往西边冲。计划是到第二年3月份,两支队伍在武昌城外面碰头,一块儿攻打曾国藩的大本营,这样就能把围着安庆的湘军给拽回来。

那时候战场情况挺复杂,“分兵两路,一起拿下湖北”的西边进攻计划,真的是个解安庆之围的好办法。

可是挺让人头疼的是,西征的大将忠王李秀成,在搞定了苏福省这块地方后,就一门心思扑在了自家地盘上。对于原本归陈玉成管的安徽那边,他既不觉得火烧眉毛,也没啥上心的意思。所以出兵磨磨蹭蹭,态度也是马马虎虎。

本来打算9月份,英军和忠王的军队要一起出发。但忠王在苏南那边磨磨蹭蹭,找各种借口就是不走。陈玉成,他急着去支援安徽,没办法,只能自己一个人在9月底先动身,带头往西边打过去了。

英王发兵快两个月了,李秀成才在洪秀全天王的严厉命令和责备下,不得已动身出发。

不过,就在一快一慢之间,原本打算两路大军一起上,从南北两面夹击的那个巧妙计划,还没开始实施就泡汤了。这样一来,整个西征行动从一开始就显得不太对劲,好像被一层倒霉的雾气给罩住了。

生死间:功亏一篑与放手一搏1861年3月份,陈玉成第一个带兵出发,他接连打下了霍山和英山两个地方。然后,在3月18号那天,他又突然攻打黄州,而黄州离武昌城只有二百多公里远,一下子就被他给攻下来了。

湘军出征后,武昌城里守军少得可怜,连三千人都不到。省里的那些大官们一听说“长毛”叛军要打过来,吓得一个个都赶紧逃命。要是英王那时候能果断点,趁机出击,说不定一下子就能打赢这场仗。

可就在这时,英国的那个驻华参赞巴夏礼,他跑到黄州的太平军军营里头去了。他说他是为了保护英国在汉口的买卖,其实就是想拦住陈玉成攻打武昌。他还放出狠话,要是太平军不听他的“好心建议”,那停在长江上的英国大炮船,可就为了保护自己,要对太平军动手了。

年轻的英国国王外交手腕不够老练,跟外国人打交道时,一听到“动手”的威胁,心里头就有点犯嘀咕。再加上南边的李秀成部队老是不露面,眼瞅着武昌就要到手了,他却轻而易举地放过了这个可能扭转整个战争局势的绝佳机会。

说白了,两湖那边一直是湘军征兵、补给的大本营。要是武昌被攻下来,那对在安徽的湘军来说,简直就是狠狠地挨了一闷棍,打击可大了去了。

再说说湘军里的二把手,湖北巡抚胡林翼,他也参与了攻打安庆。因为负责守卫武昌,所以他肯定会立马调兵回去救援,这事后来也确实发生了。还有,要是湖广的首府丢了,那政治影响和舆论压力可就大了,这肯定是曾国藩这个头儿不想面对的。

就算大家心里都清楚太平军是想用“围魏救赵”的计策,眼瞅着武昌眼看就要失守,安庆那边又不知何时能攻下来,湘军的主帅,很可能挡不住朝廷和民间那帮人的重重压力,最后只能被逼着撤回来救武昌。这样一来,安庆那边被围的事,不用打就自己解了。

对于英国人可能进行的反击,咱们真的不用太过焦虑。眼下的局势还不清晰,英国那边肯定不敢随便就掺和进咱们中国人的内战里头。

巴夏礼的那一套说辞,说白了就是想保住英国在租界已经到手的好处。他放出话来,只要太平军能打下武昌,然后赔点钱,保证租界还是老样子,英国那边估计就认可武昌被太平军占领这事儿了。

老外图的是银子,湘军拼的是性命,哪个更重要,该怎么选,这本是个一目了然的问题,可英王陈玉成在他人生最关键的一仗里,却急急忙忙交了张空白的答卷。

说白了,就算跟英国翻脸,攻打武昌的大好时机也不能丢。安庆一丢,陈玉成就成了没根的草,太平天国也肯定完蛋了。既然这样,还管什么英国的武力吓唬,大不了拼个鱼死网破,一次性解决问题!

安庆大战,就像两边都豁出去的一场大比拼,赢或输的结果,可不只是丢了一座城那么简单。它关乎到陈玉成和曾国藩的前途,还有湘军和太平天国能不能活下去。

到了紧要关头,那位以前威风凛凛的英王竟然退缩了。反观赌桌的另一边,湘军的大头头曾国藩,在这关键时刻,他的做法跟英王那是天差地别!

1860年冬天12月份的时候,曾国藩跑到安徽南部的祁门,亲自指挥安庆的战斗。这时候,太平天国忠王李秀成正好带着军队路过那里。湘军的主帅被困在一个小地方,感觉城随时可能被攻破,自己也可能没命,他甚至都打算好为国捐躯了。但就算是这样,他还是坚决下令给在安庆围攻的弟弟曾国荃,让他千万别撤军往南来救自己。

第二年3月份,英国军队打到了黄州城下,大军压得湖北喘不过气来,省里急得像热锅上的蚂蚁。湖北的头儿胡林翼急得要命,甚至都吐血了,可曾国藩,却跟没事人一样,一点不慌。

到了1860年9月,情况变得更糟,英法联军直接攻打北京,京城陷入了巨大的危险中。咸丰皇帝紧急下令,让湘军里的猛将鲍超赶紧带兵北上,保护皇室。但那时候,安庆的战斗正打得激烈,曾国藩怕分散兵力会影响包围敌军,所以朝廷多次催促他,他都找借口应付。实在拖不下去了,曾国藩就上书说,他要亲自带兵去北京。但问题是,路太远了,信来回传都要时间。结果,恭亲王奕䜣动作快,已经和洋人谈好了和约,咸丰皇帝这才打消了念头。

对同事下手狠,对自己也下得去狠心,就连皇帝的命运都不放在眼里,曾国藩豁出去了,拿自己的前程、未来还有全家老小的命去搏,他就赌湘军能攻下安庆!

陈玉成压根儿没敢往那绝路上想,更别提去做了。在豁出去干和打退堂鼓之间,胜利的天平,早已在不知不觉中往湘军那边靠了。

论成败:天国双璧却貌合神离北路的陈玉成空手而回,说不定是英王想太多,顾虑重重。反观南路的李秀成,情况就大不一样了。

忠王从天京带兵出征后,心里那叫一个痛快,领着大军在长江南岸慢悠悠地走,既不着急赶到武昌,路过祁门那会儿,还白白错过了把湘军头头儿曾国藩一锅端的大好机会。

到了1861年6月份,忠王的大军好歹是赶到了武昌城外面。可那英王陈玉成,他老早三个月前就盼着援军来,结果一直没等到,没辙,只好带着队伍又跑回了安徽那边去打仗。

错过打仗的好时机确实不对,但忠王要是想挽回局面,也不是完全没门儿。现在安庆那边打得正激烈,李秀成要是能赶紧带兵去安徽战场帮忙,那最后谁赢谁输还真说不定。

不过安庆的安危对忠王来说根本无所谓,一看陈玉成的部队走了,李秀成就更不想打武昌了。他二话不说,带着这次西征时在安徽、湖北、江西新招的几十万人,大摇大摆地回到了江浙的老巢。

“合取湖北”行动没能成功,其实并不只是联合军事行动没打好那么简单。说白了,还是因为太平军的高层领导太保守,稍微有点小成就就满足了。说到底,这背后反映的是太平天国内部长期存在的争斗和分裂问题在捣乱!

1856年那会儿,太平军正猛,江南江北大营都被他们给打下了,军事力量达到了顶峰,看着就要一统天下了。可就在这时,天王洪秀全和东王杨秀清却闹起了内讧,俩人为了抢权力和好处,搞出了场惨烈的“天京之变”。

皇权和宗教权力的争斗,搞得太平天国的高层四分五裂。好几万训练有素的老兵无辜丧命,成了战争的牺牲品。连帝国的战将石达开也一怒之下,选择离开。就这样,原本势头正猛的太平天国,因为内部不和,一下子垮掉了。

“天京事变”落幕之后,杨秀清、韦昌辉、石达开这些老一辈的大将就不再掌权了。而陈玉成、李秀成这些新来的将领却快速冒头,崭露头角。特别是被人们叫做“天国双璧”的英王和忠王,他俩的实力越来越强,慢慢就成了太平军里的头面人物。

他们以前互相支持,关系密切,还一起取得了像三河镇大胜、两次攻破江南大营这样能够写进历史书的大胜利。

不过,当他们的地位一天天往上涨,影响力也越来越大时,特别是在太平天国快不行那会儿,洪秀全开始乱封王和给地,陈玉成和李秀成都慢慢明白了,要想真的站稳脚跟,不被别人替代,手里得有自己的兵马和地盘才行。

由于眼界狭小,只看重自己的小圈子,那些掌握实权的太平军将领们,自然而然地选择了“圈地为王、自拥兵马”这条路。至于地盘以外,别人的生死存亡,他们才不会傻到去豁出性命管。

而那种“圈地为王、各自为政”的观念,在像陈玉成、李秀成这样的军方大佬身上体现得尤为突出,这也直接造成了英、忠两大军事势力在相处时互相排挤,冲突不断。

说白了,英王和忠王之间的关系,还没到洪秀全和杨秀清那场“兵变”里那种拼个你死我活的地步,他们之间也没啥真刀真枪的“内斗”。但话说回来,作为太平天国里顶尖儿的统帅,地位最高的两个带兵大佬,到了紧要关头,他俩之间总是感觉不太对劲,处处透着别扭。

1859年8月份,北王韦昌辉的亲弟弟韦俊,他放弃了武昌那个地方,然后在安徽这边到处跑。可没想到,到了池州后,他就被杨辅清给盯上了,这杨辅清是东王杨秀清的亲戚。杨辅清老是找韦俊的麻烦,韦俊没办法,只好打算往北边去,渡过长江去找李秀成。

不过,驻守皖省的陈玉成一听到风声,就怕忠王因此壮大起来,赶紧下令韦俊别过江,还亲自带兵去拦。两人意见不合,谁都不肯让步,结果在和州那边,两队人马直接动手干了起来。这场“和州打斗”让好几千太平军丢了性命,也把原本在天京事变后无路可走的猛将韦俊,逼得只好投降了清军。

1860年5月份,江南那边的大本营被攻破了。就在这时,安庆那边的情况特别危急,被敌军围得紧紧的。但忠王好像没太把西边的问题放心上,他铁了心要让手下的将领们都集合起来,往东边去打苏常。结果,李秀成真的打下了苏福省,但这下可好,陈玉成被困在了安庆,那地方完全被敌人包围了。

回头看看救援安庆的整个过程,忠王李秀成那看似在忙活但实际上没怎么使劲的表现,说白了就是一场“暗斗”。这背后,其实是太平天国里的两位大佬——英王陈玉成和忠王李秀成,在较劲。他们都在想办法加强自己的地盘,所以救援安庆这事就成了他们较量的一个舞台。

太平双雄,本该一起打拼,开创更灿烂的明天,可却因为军队、战功、地盘、伙伴这些事儿,心里头有了疙瘩。他们表面上不撕破脸,但私下里较劲可不少。这种藏在心底的别扭,比真刀真枪干一架还要让人头疼!

可惜,那时候的太平天国,压根没人真正记住天京事变的惨痛教训,也没人明白“树倒猢狲散”的道理。英王和忠王表面一套背后一套,这种矛盾在暗地里越闹越大,最后到了保卫安庆的关键时候,直接导致了没法收拾的糟糕结果。

1861年9月3号那天,英王陈玉成发动的最后一次救援没能成功。没过两天,安庆就失守了。守城的叶芸来将军,还有一万六千多名太平军战士,全都在战斗中牺牲了。安庆城被攻破的当天,曾国藩就下了命令,让士兵们屠城……